MOLLUSQUES

Article modifié le

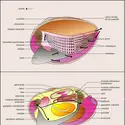

La coquille

Production

Par la coquille que leur manteau élabore, les Mollusques apparaissent comme des systèmes biologiques propres à convertir les sels calcaires dissous dans les eaux en des formations cristallines complexes, agencées en couches remarquablement organisées. Mais si l'on y voit en général les organismes qui se prêtent le mieux à l'abord du difficile problème de la calcification, force est de reconnaître que, malgré l'application des techniques de recherche les plus modernes, la genèse des coquilles reste encore bien mystérieuse.

Les premières études ont porté surtout sur les Bivalves. Chez ces animaux, les deux valves s'appliquent étroitement sur les larges lobes du manteau dont elles ne sont séparées que par un mince espace occupé par une faible quantité de « liquide extrapalléal ».

Les valves s'agrandissent par tout leur bord libre, au fur et à mesure que le manteau s'accroît, grâce à l'activité des bords du manteau qui engendrent de nouvelles couches de substances calcifiées. Quant à l'accroissement en épaisseur, il résulte de l'activité de toute la face externe du manteau.

La face externe des valves est en totalité recouverte d'une sorte de vernis protecteur très résistant, le periostracum, qui est engendré en permanence par la partie profonde d'un sillon qui suit le bord du manteau sur toute sa longueur. La jonction du bord de la coquille au manteau étant ainsi assurée, le liquide extra-palléal se trouve dans un espace clos.

Du periostracum à la face interne de chaque valve se voient l'ostracum, ensemble d'une couche cristalline externe formée d'une lame à prismes perpendiculaires ou obliques à la surface et d'une couche plus profonde faite de lamelles entrecroisées, puis la couche cristalline interne, ou hypostracum, qui consiste en nacre ou en une substance porcelanée. Le calcaire de ces couches existe soit sous forme d'aragonite, parfois aussi sous forme de vatérite ; les uns et les autres se trouvent sous forme de biocristaux de nature très particulière.

L'architecture des couches cristallines laisse reconnaître quelques types structuraux : structure prismatique simple ou fibrillaire selon que les cristaux, entourés de leur fourreau de nature protéique, sont larges ou très étroits ; structures feuilletées s'il s'agit de lames minces (nacre). Mais les éléments cristallins peuvent aussi s'entrecroiser de façon complexe, donnant lieu aux « structures entrecroisées ».

Dans ces divers types de structure, on a coutume de considérer que les cristaux de calcite, d'aragonite sont engendrés par une « matrice organique » qui les entoure comme un fourreau et qu'ils s'empilent pour former des prismes. Cependant, selon Ranson (1968-1969), les productions cristallines réalisent des prismes construits sur un « substratum organique de conchyoline » qui diffère totalement de la substance des fourreaux qui, elle, est de nature périostracale. Ainsi, les prismes seraient des biocristaux complexes constitués de conchyoline calcifiée.

Calcification

La calcification fait intervenir trois phénomènes : la mobilisation des composants des cristaux, l'édification des cristaux sur une mince lamelle généralement nommée « matrice organique », l'agencement des cristaux en couches correspondant aux divers types structuraux.

Mobilisation des constituants des cristaux

Le calcium nécessaire à la formation de la coquille peut pénétrer directement dans le manteau des espèces aquatiques, ou en d'autres parties du corps et il est alors transféré pour une bonne part au manteau. Chez une espèce terrestre, on a reconnu récemment qu'un transport actif de calcium a lieu au travers de l'épithélium de la sole pédieuse. Plus récemment encore, il est apparu que des réserves de ce corps, se présentant sous la forme de granules calcifiés extra-cellulaires à structure concentrique multilamellaire, se localisent dans le tissu interstitiel. À ces granules s'associe la majeure partie de l'anhydrase carbonique du manteau. Cette enzyme catalyse la réaction d'hydratation ou de déshydratation du gaz carbonique dont l'origine est vraisemblablement multiple, comme du reste celle du bicarbonate, terme intermédiaire de la formation du carbonate.

Le manteau ne semble pas être le siège d'un transport actif du calcium ; par contre, on peut mettre en évidence, et mesurer, entre sa face tournée vers la coquille et sa face interne, une différence de potentiel positive du côté de la coquille. Cette différence de potentiel résulte de la diffusion passive du calcium, et la membrane cellulaire la plus externe, face à la coquille, particulièrement perméable aux ions Ca++, se comporte comme une électrode à calcium.

Édification et agencement des cristaux

Comme l'indique K. M. Wilbur (1964), « les cristaux se développent à partir de noyaux submicroscopiques qui se forment par un processus connu comme « nucléation ». Il n'est pas douteux que l'induction de cette nucléation soit en rapport très étroit avec la spécificité du support protéique, car celui-ci détermine manifestement la nature et le type des cristaux. Comme le montre la microscopie électronique, c'est en effet à partir de grains minuscules que les cristaux grossissent et s'assemblent. La couche prismatique consiste en fait (Ranson) en une superposition de lamelles organiques particulières qui se scindent localement au contact du liquide extra-palléal en « substance périostracale » formant le fourreau des prismes et en conchyoline qui intègre, selon des lois à découvrir, les composants calcaires pour former les prismes mixtes, « organo-calcaires ». Les lamelles successivement élaborées par le manteau se superposent si exactement que les fourreaux des prismes coïncident d'une couche à la suivante ; mais bien que formées successivement, et séparément, ces plaquettes se soudent si intimement que leur ensemble constitue une unité. Le prisme prend forme peu à peu.

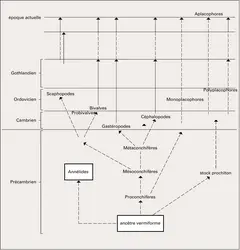

Importance phylogénétique

Il est fort difficile de rendre compte de l'évolution des phylums d'après la structure de la coquille. On peut noter cependant que les coquilles à ostracum calcitique et hypostracum d'aragonite sont l'exception. La majeure partie des coquilles de Mollusques sont aragonitiques, et quelques formes seulement, surtout chez les Bivalves, ont une nature calcitique.

Dans les Polyplacophores, les Bivalves, les Gastéropodes, les Céphalopodes, la calcite apparaît secondairement dans l'évolution ; c'est ce que l'on observe au sein de la majorité des familles, sauf dans quelques groupes (Solenacés, Mactracés, Tellinacés, Buccinacés) à constitution minéralogique stable. Dans l'ensemble l'évolution de la nature de la coquille apparaît parallèle à l'évolution des parties molles ; mais chez les Gastéropodes en particulier, les rapports entre plusieurs groupes demeurent très confus. À titre d'exemple, les Gastéropodes Sténoglosses à coquille calcitique sont apparentés aux Cerithiacés les plus primitifs ; or, les formes actuelles de ces derniers ont une coquille aragonitique. De même les Naticacés, Cypraeacés et Cérithiacés dérivent de Littorinomorphes dont les représentants actuels présentent déjà des traces de calcite.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André FRANC : professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AMMONOÏDÉS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT

- 1 431 mots

- 7 médias

Les Ammonoïdés (sens large) sont des Mollusques Céphalopodes constituant une sous-classe entièrement fossile.

Ce groupe, géologiquement très important, comprendrait environ 10 000 espèces qui vécurent entre le Dévonien inférieur et la fin du Crétacé. Connues autrefois sous le nom de...

-

AQUACULTURE

- Écrit par Lucien LAUBIER

- 11 442 mots

- 8 médias

Depuis le début du xxie siècle, l'homme consomme chaque année 100 millions de tonnes de produits aquatiques animaux ( poissons,mollusques et crustacés pour l'essentiel), ce qui représente six fois plus que la consommation de 1950. Pour de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

La faune australienne est intéressante en ce qui concerneles Mollusques, car elle renferme des reliques anciennes et des immigrants récents, mais les groupes dominants sont des genres endémiques appartenant à des familles d'extension géographique très vaste. Les Mollusques les plus remarquables sont... -

BIVALVES

- Écrit par Geneviève TERMIER et Henri TERMIER

- 2 098 mots

- 4 médias

Les Bivalves (au sens large) sont des Mollusques au corps comprimé latéralement et enveloppé dans un repli tégumentaire, le manteau, doublé extérieurement d'une coquille comportant deux valves, l'une droite, l'autre gauche, dont la présence justifie le nom de Bivalvia donné par...

- Afficher les 22 références

Voir aussi

- BRANCHIE

- SEGMENTATION, embryologie

- HÉMOCYANINE

- ANIMAL RÈGNE

- ANATOMIE ANIMALE

- MÉTAMÈRE ou SEGMENT

- LARVE

- LAMELLIBRANCHES

- PONTE

- COQUILLE

- PIEUVRE ou POULPE

- NÉPHRIDIES

- RADULA

- VÉLIGÈRE

- TROCHOSPHÈRE ou TROCHOPHORE

- APLACOPHORES ou SOLÉNOGASTRES

- NEOPILINA

- CIRCULATION

- ANATOMIE COMPARÉE

- MASSE VISCÉRALE, zoologie

- PIED, zoologie

- MANTEAU, zoologie

- CAVITÉ PALLÉALE, zoologie

- HÉPATOPANCRÉAS, zoologie

- HÉMOLYMPHE