MOLLUSQUES

Article modifié le

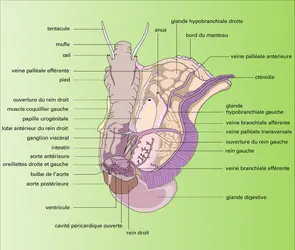

Physiologie de la nutrition

Alimentation

Si la majorité des Mollusques disposent, pour capturer et absorber leur nourriture, d'un appareil radulaire hautement perfectionné, adapté de multiples façons au régime macrophagique et parfois même à la succion, c'est par des mécanismes ciliaires, cilio-muqueux, ou muqueux que les Bivalves, toujours dépourvus de radula, ainsi que maints Gastéropodes prélèvent dans le milieu aquatique les micro-organismes dont ils se nourrissent.

Bien des formes macrophagiques utilisent leur radula pour râper des végétaux ou des proies animales ; le ruban radulaire, protracté au-delà de la bouche, se déforme de telle façon que les rangées de dents se dressent successivement pour attaquer les aliments et en détacher de menues particules qu'elles ramènent dans la cavité buccale.

Fines, très longues, les nombreuses dents des Archaeogastropodes fonctionnent plutôt comme des balais sur les fins revêtements d'algues unicellulaires (« radula-balai »), tandis que celles des Sacoglosses forment une scie utilisée pour ouvrir les cellules des algues dont le contenu est ensuite aspiré. Les dents des cônes, véritables harpons en relation avec une glande venimeuse, paralysent à distance poissons et annélides. Les testacelles avalent les lombrics. L'appareil buccal devient suceur chez les Pyramidellidés et dans quelques groupes il permet le forage des valves de Lamellibranches. Quelques formes carnassières, dont les nasses, décèlent à distance la présence de proies. Les natices recherchent les Bivalves dans le sable. Plusieurs Gastéropodes, surtout Muricidés, peuvent ouvrir les valves par contraction soutenue de leur pied ou en cassant les bords à l'aide de leur propre coquille afin d'y introduire leur trompe.

Les pieuvres emprisonnent les crabes sous leur membrane brachiale ; elles doivent aussi utiliser le venin que produisent leurs glandes salivaires postérieures ; mais bien des Céphalopodes océaniques tuent leurs proies à l'aide de leurs puissantes mâchoires. Les Scaphopodes disposent pour explorer le sable vaseux de nombreux appendices filiformes, les captacules. La grande majorité des Polyplacophores râpent les algues, mais les Placiphorella capturent de petits crustacés en rabattant sur eux leur lobe céphalique qu'au repos ils maintiennent soulevé comme un piège.

Les Bivalves sont tous microphages ; les micro-organismes du plancton introduits par le courant inhalant dans leur cavité palléale sont triés sur les branchies, transmis aux palpes, puis à la bouche, par des courants ciliaires orientés et efficaces.

La cténidie de certains Gastéropodes se spécialise dans le même sens. Des micro-courants transmettent à la bouche les particules en suspension dans l'eau après filtration et enrobement dans du mucus. Certains Vermetidés produisent de longs filets muqueux sur lesquels adhèrent de petits organismes planctoniques qui sont ensuite absorbés.

Digestion

Primitivement en arrière de la cavité buccale, l'œsophage conduit à un estomac renflé, mais rétréci vers l'intestin en une portion allongée, dite « cæcum du stylet ». La paroi de la partie renflée de l'estomac porte un fort épaississement cuticulaire local, le « bouclier gastrique », et elle est sculptée de plis et de sillons qui convergent vers un « sillon intestinal » bordé de deux replis, les typhlosoles. Les plis et sillons forment, grâce à leur ciliature, des aires de triage des particules alimentaires.

C'est dans la partie renflée que débouchent les conduits des diverticules digestifs, ensembles de tubules dans lesquels sont phagocytés les aliments. À quelques détails près, c'est ainsi que se présente l'estomac des Polyplacophores, des formes primitives de Gastéropodes et des Bivalves. Les micro-organismes, pris dans un cordon muqueux, subissent l'action des sucs digestifs contenus dans l'estomac et forment avec ce cordon une baguette fécale compacte, ou « protostyle », qui se déplace en tournant sous l'action des cils dans le cæcum du stylet.

Chez la majorité des Bivalves et certains Gastéropodes microphages, le cæcum du stylet s'isole de la poche stomacale et élabore un « stylet cristallin », longue baguette hyaline animée d'un continuel mouvement de rotation, qui bute sur le bouclier gastrique et contribue à brasser le contenu stomacal. Les particules alimentaires, triées, sont très fréquemment dirigées vers les diverticules digestifs pour y être phagocytées. Les Gastéropodes supérieurs, macrophages, ont un estomac plus simple où les aliments pénètrent sous forme particulaire parfois après avoir été malaxés dans un gésier à plaques masticatrices (Opisthobranches).

La digestion semble être plus largement extra-cellulaire chez les Polyplacophores, les formes primitives de Bivalves, de Gastéropodes, car dans l'estomac parviennent des enzymes sécrétées par les glandes salivaires, les glandes œsophagiennes, les diverticules digestifs, ce qui se produit même chez les Hélicidés. Les résidus de l'alimentation empruntent le sillon intestinal pour gagner l'intestin. Le pH du milieu stomacal est maintenu à une valeur assez basse par le cæcum du stylet. Une bonne trentaine d'enzymes ont été caractérisées dans le seul Helix. Il s'agit surtout, chez les herbivores, de carbohydrases, cellulases et chitinases, ces dernières étant souvent associées à une microfaune chitinolytique qui ne semble guère intervenir. Les protéases sont représentées surtout chez les carnivores. On a aussi reconnu des lipases chez quelques Gastéropodes et Bivalves. Le rôle d'amœbocytes dans la digestion semble certain, au moins dans plusieurs formes.

Plus complexe, l'appareil digestif des Céphalopodes présente souvent un gésier et un estomac recouverts d'une cuticule. Au tout début de l'intestin débouche un cæcum plus ou moins spiralé, à crêtes ciliées et sillons où aboutissent après fusion deux conduits venant d'un foie où est inclus un pancréas en rapport étroit avec le rein.

La digestion débute dans l'estomac ; elle se poursuit dans le cæcum ou dans le foie ; elle est extra-cellulaire, même dans le foie. Les enzymes en jeu proviennent de tout l'hépato-pancréas ; ce sont surtout des carbohydrases, de la trypsine et des ferments de type cathepsine. Un cordon muqueux se forme dans le cæcum et gagne l'intestin. L'absorption des lipides a lieu dans le cæcum, souvent dans l'intestin.

Respiration

La respiration est branchiale chez la plupart des Mollusques aquatiques, moins souvent pulmonaire (Pulmonés) ou cutanée (certains Aplacophores et Opisthobranches, Scaphopodes). Les branchies consistent en longs « filaments » à ciliature définie ; au travers de la mince paroi de ces filaments, solidaires les uns des autres et agencés en lames particulièrement étendues chez les Bivalves, a lieu l'hématose du sang. Les déplacements de l'eau respiratoire favorisent les échanges gazeux ; ils sont dus soit aux cils branchiaux, soit, chez les Céphalopodes, aux puissantes contractions du manteau.

La cavité pulmonaire des Pulmonés subit de grandes variations de volume qui provoquent le renouvellement de l'air ; son plafond porte de nombreux vaisseaux sanguins qui convergent vers le cœur ; son plancher se soulève ou se déprime par relaxation ou contraction de la musculature. La respiration cutanée, seule possible dans les espèces dépourvues de toute formation branchiale ou pulmonaire, se produit très certainement aussi chez la plupart des Mollusques.

Circulation

Le cœur reçoit le sang hématosé provenant des branchies, du poumon, parfois aussi des reins, par des veines et le chasse dans l'aorte qui le répartit par des artères dans la région céphalique, le pied, la masse viscérale. Le sang circule alors dans des sinus et des lacunes ou dans des capillaires chez les Céphalopodes. Le cœur, rudimentaire chez les Scaphopodes et même absent chez certains Sacoglosses, consiste en un unique ventricule contractile (dédoublé chez Neopilina) et en autant d'oreillettes qu'il y a de cténidies. Les cœurs branchiaux des Céphalopodes repoussent le sang venu des tissus vers les branchies. La circulation de l'hémolymphe dans le corps est pour une bonne part régie par les contractions musculaires.

L'origine des battements du cœur est de type myogénique, et l'on a reconnu que leur centre d'initiation (pacemaker) se localise à la pointe du ventricule, de sorte que l'onde de contraction chemine en sens inverse du courant sanguin.

Le sang des Mollusques contient en général des amœbocytes et des éléments assez variés ; chez certaines espèces existent des érythrocytes contenant de l'hémoglobine ; ces cellules peuvent s'agglutiner de façon réversible. L'hémoglobine est dite vasculaire lorsqu'elle existe dans l'hémolymphe et tissulaire lorsqu'elle se reconnaît dans les tissus (myoglobine des muscles et cartilages buccaux). Les hémocyanines sont d'autres pigments transporteurs d'oxygène ; elles sont toujours en solution dans l'hémolymphe. Elles consistent en complexes cupro-protéiques qui fixent une molécule d'oxygène par paire d'atomes de cuivre. Elles ne contiennent ni hème ni autre groupement prosthétique, le cuivre étant rattaché directement à la fraction protéique.

Excrétion

Les reins sont les principaux organes d'excrétion des Mollusques ; ils extraient du milieu intérieur les produits toxiques ou en excès résultant du métabolisme, mais retiennent les substances utiles. Ils comprennent une portion glandulaire et un uretère. La portion glandulaire, d'origine cœlomique, conserve souvent des relations avec les gonades et elle communique avec le péricarde par un conduit réno-péricardique. Beaucoup de Gastéropodes n'ont qu'un rein par suite de la torsion.

Trois phénomènes sont à l'origine de la production de l'urine : il y a filtration de l'hémolymphe en général à travers la paroi péricardique où existent parfois des glandes péricardiques ; à partir du liquide péricardique qui pénètre dans le rein se produit une réabsorption d'eau (surtout chez les Pulmonés terrestres), de sels, de glucose ; l'uretère participe à ces phénomènes, et c'est à son niveau que s'opère la régulation osmotique ; le rein est aussi le siège d'une sécrétion active. Les cellules rénales des Pulmonés terrestres sélectionnent les produits de déchet de l'hémolymphe et les agglomèrent pour construire des concrétions uriques centrées par un ou plusieurs noyaux d'urate de calcium. Le rôle du péricarde dans l'élaboration de l'urine serait ici plus réduit que dans les espèces aquatiques, car l'ultrafiltration de l'hémolymphe semble se produire dans le sac rénal.

La glande digestive ainsi que diverses cellules du conjonctif, parfois aussi des glandes particulières, jouissent également de propriétés excrétrices.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André FRANC : professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AMMONOÏDÉS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT

- 1 431 mots

- 7 médias

Les Ammonoïdés (sens large) sont des Mollusques Céphalopodes constituant une sous-classe entièrement fossile.

Ce groupe, géologiquement très important, comprendrait environ 10 000 espèces qui vécurent entre le Dévonien inférieur et la fin du Crétacé. Connues autrefois sous le nom de...

-

AQUACULTURE

- Écrit par Lucien LAUBIER

- 11 442 mots

- 8 médias

Depuis le début du xxie siècle, l'homme consomme chaque année 100 millions de tonnes de produits aquatiques animaux ( poissons,mollusques et crustacés pour l'essentiel), ce qui représente six fois plus que la consommation de 1950. Pour de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

La faune australienne est intéressante en ce qui concerneles Mollusques, car elle renferme des reliques anciennes et des immigrants récents, mais les groupes dominants sont des genres endémiques appartenant à des familles d'extension géographique très vaste. Les Mollusques les plus remarquables sont... -

BIVALVES

- Écrit par Geneviève TERMIER et Henri TERMIER

- 2 098 mots

- 4 médias

Les Bivalves (au sens large) sont des Mollusques au corps comprimé latéralement et enveloppé dans un repli tégumentaire, le manteau, doublé extérieurement d'une coquille comportant deux valves, l'une droite, l'autre gauche, dont la présence justifie le nom de Bivalvia donné par...

- Afficher les 22 références

Voir aussi

- BRANCHIE

- SEGMENTATION, embryologie

- HÉMOCYANINE

- ANIMAL RÈGNE

- ANATOMIE ANIMALE

- MÉTAMÈRE ou SEGMENT

- LARVE

- LAMELLIBRANCHES

- PONTE

- COQUILLE

- PIEUVRE ou POULPE

- NÉPHRIDIES

- RADULA

- VÉLIGÈRE

- TROCHOSPHÈRE ou TROCHOPHORE

- APLACOPHORES ou SOLÉNOGASTRES

- NEOPILINA

- CIRCULATION

- ANATOMIE COMPARÉE

- MASSE VISCÉRALE, zoologie

- PIED, zoologie

- MANTEAU, zoologie

- CAVITÉ PALLÉALE, zoologie

- HÉPATOPANCRÉAS, zoologie

- HÉMOLYMPHE