MOLLUSQUES

Article modifié le

Reproduction et embryogenèse

Sexualité

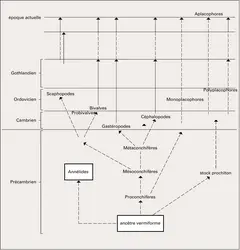

Il serait difficile de trouver dans un autre groupe zoologique autant de variété dans l'expression de la sexualité que chez les Mollusques. Le gonochorisme est fréquent ; s'il comporte quelques exceptions chez les Polyplacophores, les Gastéropodes Prosobranches, il est exclusif chez les Scaphopodes, les Céphalopodes.

Le dimorphisme sexuel, discret ou invisible en général, s'accentue chez l'argonaute où le mâle demeure fort réduit par rapport à la femelle ; mais on a décrit aussi des mâles pygmées chez plusieurs Prosobranches parasites.

Une partie des Aplacophores (Néoméniens) sont hermaphrodites, de même qu'un certain nombre de Bivalves et, parmi les Gastéropodes, les Pulmonés et les Opisthobranches.

L'hermaphrodisme, fréquemment protandrique, n'affecte pas toujours l'ensemble d'une population, car à côté de mâles et de femelles authentiques vivent des individus dont le sexe, labile, change une ou plusieurs fois au cours de l'existence (tarets, certaines huîtres). L'autofécondation se constate chez certains Pulmonés ; la parthénogenèse, reconnue dans un petit nombre de Prosobranches, serait assez fréquente chez une lymnée (Pulmoné).

Gamètes

Les spermatozoïdes des Polyplacophores, des Solénogastres, des Bivalves, des Scaphopodes, à tête courte, arrondie, et pièce intermédiaire réduite à quatre ou cinq sphérules mitochondriales s'apparentent au type considéré comme primitif chez les Métazoaires. Ce même type se retrouve chez les Archaeogastropodes, mais chez tous les autres Gastéropodes on observe une évolution portant surtout sur la pièce intermédiaire qui s'allonge en un long cylindre. Ce profond changement concorde avec l'apparition de la fécondation interne.

Dans les deux groupes des Pulmonés et des Opisthobranches, le noyau, allongé, devient hélicoïdal (cas de l'aplysie), de même que le cordon mitochondrial. Quant aux spermatozoïdes des Céphalopodes, ils appartiennent à deux types bien modifiés.

Une double spermatogenèse, aboutissant à des spermatozoïdes dits typiques et atypiques, est observée chez de nombreux Prosobranches. Les éléments atypiques, parfois dépourvus de chromatine, deviennent parfois gigantesques (Ianthina, Scalaria) : ce sont les spermatozeugmata sur lesquels se fixent en grand nombre les éléments typiques. Ces productions mobiles pourvoient au transport des gamètes mâles.

Les ovocytes, petits dans les groupes inférieurs, se chargent plus ou moins de vitellus dans les groupes supérieurs de Prosobranches et surtout chez certains Céphalopodes. L'œuf de l'élédone mesure de 8 à 15 mm ; celui du nautile, de 40 à 50 mm.

Fécondation et ponte

La fécondation des Polyplacophores, des Bivalves, des Archaeogastropodes et des Scaphopodes a lieu en mer, après émission des gamètes, phénomène souvent déclenché dans les deux sexes par des gamones (androgamones, gynogamones). Il arrive cependant que dans les deux premiers groupes les œufs soient fécondés dans la cavité branchiale (quelques Bivalves, des Polyplacophores) par suite de l'introduction de spermatozoïdes avec le courant inhalant. C'est dans de telles conditions que se réalise l'incubation (huître plate). Ailleurs, les ovules sont libérés en quantités parfois prodigieuses : 100 millions (tarets) et même 110 à 115 millions (huître américaine).

L'accouplement des Gastéropodes consiste en une copulation typique dans les formes gonochoriques, mais celui des Euthyneures, hermaphrodites, est très souvent réciproque, simultané ou successif. Les modalités en sont fort variées ; ainsi les aplysies s'accouplent en chaînes de plusieurs individus. Des préludes complexes ou prolongés s'observent chez les Pulmonés (escargots, limaces) et chez ceux des Céphalopodes dont le comportement de reproduction est connu.

Si l'on excepte le cas des œufs qui, fécondés en mer, s'intègrent aux autres constituants du plancton, il apparaît que la majeure partie des Mollusques déposent leurs œufs après les avoir enrobés dans une enveloppe protectrice molle, consistante, ou encore très résistante. Les œufs de quelques Polyplacophores sont abandonnés par petits groupes sur des roches ; ceux des cérithes, des lymnées, sont inclus dans un court cordon de consistance gélatineuse. Les cordons ovigères des aplysies, repliés en tous sens, atteignent une vingtaine de mètres de long et libèrent une multitude de larves. Les Nudibranches fixent aux roches de fins cordons ovigères spiralés, ou des rubans plats, onduleux. Les Prosobranches supérieurs élaborent dans la partie distale de leur tractus génital, autour des œufs, des oothèques de nature scléroprotéique qui, transportées à la glande pédieuse, y pénètrent avant d'être fixées. Les grappes d'œufs attachées aux parois des cavités rocheuses par les pieuvres reçoivent des soins de la part de la mère ; mais les seiches abandonnent sur les algues leurs gros œufs bien protégés par une coque résistante noirâtre (« raisin de mer »).

Enfin, c'est en terre que sont pondus les œufs des formes terrestres.

Dans les oothèques des Prosobranches, les œufs évoluent au sein d'un liquide de nature protéique. S'ils sont peu chargés en vitellus, la durée de la vie intracapsulaire est brève (larves planctotrophes) ; l'éclosion a lieu au stade véligère. Ce stade est escamoté dans les larves « lécithotrophes » issues d'œufs riches en vitellus qui éclosent sous la forme de Mollusques rampants.

Développement

Les Mollusques ont en commun avec les Annélides deux caractères d'une très haute signification qui, en fait, sont presque les seuls indices permettant de les apparenter à un autre groupe zoologique : ce sont la segmentation de l'œuf qui s'effectue selon le type spiral, et la larve trochophore qui en résulte, au moins dans les groupes dits inférieurs.

L'œuf, sphérique en général, est le plus souvent à symétrie radiaire ; mais, dans les Céphalopodes, où la segmentation se déroule selon le mode discoïdal méroblastique, le premier sillon de segmentation concorde avec le plan médian du futur disque germinatif.

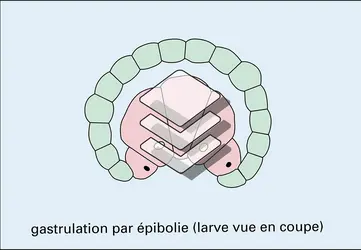

Selon la richesse de l'œuf en vitellus, la segmentation aboutit à une cœloblastule à cavité de segmentation plus ou moins vaste (Polyplacophores, Bivalves d'eau douce, patelle, limace), à une placule (littorine, Cyclostome), à une sterroblastule et, chez les Céphalopodes, à une discoblastule. La gastrulation a lieu par embolie (chitons) ou par épibolie ; après la mise en place des feuillets, les bandes mésodermiques se creusent de cavités cœlomiques.

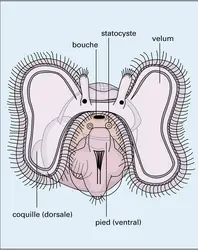

Le développement larvaire débute par un stade trochophore caractérisé seulement chez les Aplacophores, les Polyplacophores, les Lamellibranches, les Scaphopodes, les Archaeogastropodes ; mais, par condensation embryogénique, ce stade est fréquemment remplacé par la véligère, larve à coquille dorsale, dotée d'un pied, éventuellement d'une tête, chez laquelle le prototroche s'est transformé en larges expansions à bords ciliés, creusés d'une gouttière, formant le vélum, important organe à fonctions locomotrices et nourricières. Le vélum disparaît lors de la métamorphose ainsi que le cœur larvaire et les reins larvaires.

Les Bivalves d'eau douce produisent des larves très particulières (glochidium, lasidium) dont le développement doit s'effectuer sur les branchies de Poissons. Les larves des Céphalopodes passent par plusieurs stades caractéristiques.

La coquille prend naissance précocement au niveau d'une glande coquillière dorsale bordée d'un épaississement ectodermique, sous la forme d'une mince lamelle qui, en se plissant, devient double chez les Bivalves. La trochophore des Polyplacophores s'allonge beaucoup avant de se métamorphoser.

Le passage de la vie larvaire à la phase postlarvaire, très graduée dans les espèces lécithotrophes à vie pélagique brève ou nulle, prend le caractère d'une métamorphose parfois spectaculaire dans beaucoup de formes méroplanctoniques et surtout holoplanctoniques (Hétéropodes) ; en peu de temps, les grands traits de l'organisation se discernent. Par contre l'organogenèse reste longtemps obscure lorsqu'il s'agit de formes embryonnaires à forte surcharge en vitellus. Le tube digestif et ses glandes annexes s'édifient très lentement. Ce retard s'accentue considérablement chez beaucoup de Prosobranches dits adelphophagiques dont les oothèques contiennent, outre des œufs normaux, des œufs abortifs que les larves ingurgitent.

La larve des Céphalopodes résulte du recouvrement de toute la masse vitelline par l'extension du disque germinatif. Un sillon délimite l'embryon proprement dit de cette dernière qui devient le sac vitellin externe. Une large zone antérieure du disque germinatif se transforme en ébauche de la tête, puis, en arrière d'elle et sur ses côtés, deux replis semi-lunaires se soulèvent puis se découpent en protubérances destinées à devenir les bras. La coquille, les yeux, l'entonnoir, les branchies se forment de façon complexe et c'est avec un long retard que l'appareil digestif se constitue.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André FRANC : professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AMMONOÏDÉS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT

- 1 431 mots

- 7 médias

Les Ammonoïdés (sens large) sont des Mollusques Céphalopodes constituant une sous-classe entièrement fossile.

Ce groupe, géologiquement très important, comprendrait environ 10 000 espèces qui vécurent entre le Dévonien inférieur et la fin du Crétacé. Connues autrefois sous le nom de...

-

AQUACULTURE

- Écrit par Lucien LAUBIER

- 11 442 mots

- 8 médias

Depuis le début du xxie siècle, l'homme consomme chaque année 100 millions de tonnes de produits aquatiques animaux ( poissons,mollusques et crustacés pour l'essentiel), ce qui représente six fois plus que la consommation de 1950. Pour de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

La faune australienne est intéressante en ce qui concerneles Mollusques, car elle renferme des reliques anciennes et des immigrants récents, mais les groupes dominants sont des genres endémiques appartenant à des familles d'extension géographique très vaste. Les Mollusques les plus remarquables sont... -

BIVALVES

- Écrit par Geneviève TERMIER et Henri TERMIER

- 2 098 mots

- 4 médias

Les Bivalves (au sens large) sont des Mollusques au corps comprimé latéralement et enveloppé dans un repli tégumentaire, le manteau, doublé extérieurement d'une coquille comportant deux valves, l'une droite, l'autre gauche, dont la présence justifie le nom de Bivalvia donné par...

- Afficher les 22 références

Voir aussi

- BRANCHIE

- SEGMENTATION, embryologie

- HÉMOCYANINE

- ANIMAL RÈGNE

- ANATOMIE ANIMALE

- MÉTAMÈRE ou SEGMENT

- LARVE

- LAMELLIBRANCHES

- PONTE

- COQUILLE

- PIEUVRE ou POULPE

- NÉPHRIDIES

- RADULA

- VÉLIGÈRE

- TROCHOSPHÈRE ou TROCHOPHORE

- APLACOPHORES ou SOLÉNOGASTRES

- NEOPILINA

- CIRCULATION

- ANATOMIE COMPARÉE

- MASSE VISCÉRALE, zoologie

- PIED, zoologie

- MANTEAU, zoologie

- CAVITÉ PALLÉALE, zoologie

- HÉPATOPANCRÉAS, zoologie

- HÉMOLYMPHE