MOLLUSQUES

Article modifié le

Comportement

C'est dans des biotopes de tous types que les Mollusques vivent, s'accroissent, prolifèrent et se protègent contre maints dangers dus aux modifications du milieu ou à la présence fréquente de prédateurs.

Réponses aux stimulations extérieures

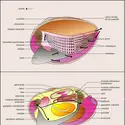

De tous les animaux du groupe, les Céphalopodes sont de loin ceux qui ont atteint le plus haut degré de perfection, mais, en fait, il existe chez les autres Mollusques une gamme étendue de récepteurs sensoriels dont la fonction n'est pas toujours connue avec précision.

D'une façon générale, ces animaux évitent la lumière et sont plus actifs de nuit que de jour ; cependant certaines formes, pourvues ou dépourvues d'yeux, s'orientent par rapport au soleil. Des Bivalves (Macoma), affleurant sous le sable, se déplacent vers le soleil puis, comme s'il se produisait une inversion de la phototaxie, ils opèrent un virage et se meuvent dans la direction opposée.

L'activité des Mollusques est étroitement liée à la température ; elle cesse pour des valeurs voisines de 0 0C et de 45 0C. Entre ces extrêmes, elle varie assez régulièrement et passe par un maximum dans une zone thermique optimale. Mais ces animaux sont sensibles à des variations de l'ordre de 0,1 0C par heure et ce sont souvent ces variations qui déclenchent ou interrompent l'activité. Ainsi sur terre, entre 4 et 20 0C, l'activité d'Agriolimax est induite par abaissement même très faible de la température, alors qu'elle est supprimée par élévation de la température. L'inverse se produit entre 20 et 30 0C. Les formes terrestres ne sont actives qu'après une pluie ou une forte rosée, car une certaine hydratation du substrat est nécessaire à la locomotion. Dans le cas de la pluie, le stimulus serait l'impact des gouttes de pluie sur l'animal ou sa coquille.

Dans le milieu aquatique, l'appauvrissement de l'eau en oxygène conduit à l'inanition, sauf pour les Pulmonés qui doivent monter périodiquement en surface pour renouveler l'air de leur cavité pulmonaire. Quand à l'aptitude des Mollusques à supporter les variations de la salinité, elle est relativement faible, bien que le nombre des espèces euryhalines soit assez grand.

Dans la zone des marées, les Mollusques subissent chaque jour une exondation d'autant plus longue qu'ils se situent à de plus hauts niveaux. Pour se soustraire à l'ardeur du soleil, au vent, ils ferment leurs valves, ou leur opercule, gagnent la face inférieure des pierres, les crevasses ou, s'ils ne sont pas dans des cuvettes, s'enfoncent dans le sable ou la vase. Sur les plages exposées, les Bivalves s'accommodent de la turbidité de l'eau en maintenant leurs valves presque closes et en filtrant l'eau à l'aide des papilles qui garnissent le bord de leurs orifices inhalants.

Cycles d'activité. Rythmes exogènes et endogènes

L'organisme des Mollusques est particulièrement sensible aux changements saisonniers ; mais il est aussi le siège de phénomènes rythmiques en rapport avec les marées, l'alternance du jour et de la nuit, parfois même avec les lunaisons. Le muscle adducteur des Bivalves montre une alternance de phases d'activité et de repos. La phase d'activité commande la phase active de la filtration et par voie de conséquence celle de l'alimentation, au cours de laquelle se déroulent des phénomènes cycliques tels que profonds changements cytologiques des cellules des diverticules digestifs, dissolution du stylet cristallin, élévation du pH du liquide stomacal qui, chez le Bivalve Dreissena, passe de 6,8 à 8,2 (B. Morton, 1969). Il s'agit là d'un système circadien, la phase active, d'une durée approximative de douze heures, ayant lieu la nuit. Par contre, le rythme d'adduction de l'anodonte, maintenu par des influx originaires des ganglions cérébraux, montre un nombre très variable de phases d'activité au cours d'une semaine et ne peut être attribué aux seuls facteurs d'environnement. Les rythmes d'activité de l'adducteur se modifient selon les périodes d'éclairement et d'obscurité.

Les marées induisent aussi des processus physiologiques cycliques. Des patelles, des littorines se déplacent avec le niveau de l'eau. L'oncidie, inactive à mer haute, se déplace beaucoup et devient très active à basse mer. En accord avec la périodicité lunaire, d'autres cycles semblent évidents ; la ponte des Polyplacophores, par exemple, débute à la pleine lune.

Enfin, les saisons, lorsqu'elles sont contrastées, introduisent des changements considérables dans l'activité des Mollusques. Au cours de l'hibernation, les Pulmonés, retirés dans leur coquille après avoir sécrété un épiphragme de mucus calcifié perméable aux gaz et s'être mis à l'abri sous des pierres ou dans des cavités, subissent un engourdissement total. L'estivation se produit d'une façon analogue au cours des étés très chauds. Le réveil peut survenir au cours d'un hiver doux ou, en été, après une pluie. Au cours de l'engourdissement se produit une perte d'eau très importante, tandis que les produits d'excrétion se condensent en concrétions dans la glande digestive et le rein. Entre l'animal et l'épiphragme subsiste un espace qui grandit du fait de la rétraction progressive de l'animal dans sa coquille, mais celui-ci peut former successivement de nouveaux épiphragmes.

Les Gastéropodes clôturent leur coquille par un opercule ; mais parfois dans la coquille même est ménagé un orifice, simple entonnoir, ou tubule, qui permet à l'air de parvenir jusqu'à l'animal.

Les périodes de ponte coïncident souvent avec les saisons. Le printemps est marqué par la ponte de très nombreuses espèces dont certaines pondent à nouveau quelques mois plus tard. La ponte a lieu parfois en hiver ; les pourpres pondent toute l'année.

Rapports avec les autres animaux

Nombreux sont les Mollusques qui consomment d'autres Mollusques ; mais ils sont recherchés activement par des Astéries, des Poissons, des Batraciens, des Oiseaux. Les Bivalves perçoivent à courte distance les sécrétions que produisent les Astéries et fuient devant elles ; ils échappent, comme les Pecten ou les Lima, à ces prédateurs en fermant et en ouvrant très vite leurs valves de façon à produire un puissant jet d'eau qui les soulève et les propulse à de bonnes distances. Ils effectuent ainsi une sorte de nage rapide. Les mactres, les Cardium et bien d'autres utilisent pour fuir leur très long pied qu'ils rendent turgescent et, après l'avoir recourbé sous leur corps, ils le détendent brusquement. Par sauts successifs, ils se déplacent de plus d'un mètre. C'est parfois de la même façon que les mactres échappent aux natices.

Le camouflage relève des moyens naturels de protection dans bien des cas. Sur terre, les Mollusques à coquille brillamment colorée sont consommés en plus grand nombre par les Oiseaux que les formes dont la coquille est plus discrète. Mais le camouflage des pieuvres, qui s'adaptent aux milieux les plus divers grâce à de multiples changements de la forme et des couleurs, met en jeu des mécanismes nerveux fort perfectionnés où interviennent les centres cérébraux.

La stimulation d'une pieuvre évoque en elle un aspect préprogrammé qui, en fonction de l'information perçue, guide le choix du circuit neuronal qui, parmi toutes les livrées possibles, réalisera celle qui sera la plus conforme à la situation du moment. Les changements de forme portent surtout sur la disposition des bras et la posture ; les changements de coloration résultent de la contraction et de la dilatation des chromatophores, petites poches tégumentaires déformables sous l'action de muscles, qui contiennent des grains de pigment de différentes couleurs.

L'expulsion de l'encre (Céphalopodes), de la pourpre (Gastéropodes), substances qui s'étalent en un nuage opaque entre le prédateur et la proie convoitée, est un autre aspect du camouflage.

Beaucoup d'Opisthobranches élaborent des « sécrétions défensives » dont le pH peut s'abaisser jusqu'à 1 ou 2, qui les rendent invulnérables. Ils sont bien vite rejetés par les Poissons qui, attirés par leurs belles colorations, tentent de les ingurgiter. D'autres, qui broutent des Cœlentérés, en conservent les nématocystes à l'extrémité de leurs papilles, dans des « sacs à nématocystes », et deviennent eux-mêmes urticants.

Plusieurs Prosobranches marins, surpris, autotomisent une partie de leur pied. La section a toujours lieu au même emplacement.

Entre quelques Mollusques et d'autres organismes s'établissent des relations temporaires ou permanentes qui vont du simple commensalisme à l'inquilinisme et au parasitisme le plus prononcé. Les tridacnes, ou bénitiers, hébergent dans leurs tissus palléaux une multitude de Zooxanthelles, algues unicellulaires qui les colorent vivement. L'association serait bénéfique pour les deux parties ; mais finalement les Zooxanthelles doivent représenter un apport alimentaire pour les tridacnes.

L'adaptation de certaines familles de Gastéropodes au parasitisme comporte selon les cas la spécialisation ou la régression de l'appareil buccal, puis la fixation à l'extérieur ou à l'intérieur d'un hôte. Le parasitisme s'accompagne d'une simplification de l'organisation dont les termes ultimes se trouvent dans les endoparasites d'Échinodermes (Entoconcha, Enteroxenos, Parenteroxenos).

Mémoire. Apprentissage

Les patelles sédentaires sur les rochers effectuent quelques déplacements, puis regagnent leur gîte. Ce homing témoigne d'une certaine mémoire. Mais de tous les Mollusques les pieuvres sont les plus aptes à opérer une distinction entre divers objets et à en conserver le souvenir. On peut en effet présenter à des pieuvres des objets différant par leur forme, leur texture, leur couleur ou leur poids, puis les récompenser par de la nourriture lorsqu'elles saisissent certains d'entre eux, ou les punir par un choc électrique en cas d'erreur. Elles s'accoutument à cet apprentissage dont elles conservent la mémoire pendant plusieurs semaines.

Elles apprennent à faire une distinction entre des rectangles placés verticalement ou horizontalement, entre des carrés et des cercles, des figures « ouvertes » (T, X) ou fermées (cercles, ellipses), des figures noires ou blanches ; mais elles ne semblent pas reconnaître le vert, le jaune, le rouge, le bleu.

Elles distinguent des cylindres dont la surface est creusée de sillons plus ou moins espacés ; mais si elles ne confondent pas un cube avec une sphère, c'est parce que le contact des sommets du cube avec les ventouses produit une déformation de la zone où sont localisés les mécanorécepteurs. Cette même zone contient aussi des chémorécepteurs fort sensibles. Les pieuvres ne distinguent pas deux objets qui ne diffèrent que par le poids.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André FRANC : professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AMMONOÏDÉS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT

- 1 431 mots

- 7 médias

Les Ammonoïdés (sens large) sont des Mollusques Céphalopodes constituant une sous-classe entièrement fossile.

Ce groupe, géologiquement très important, comprendrait environ 10 000 espèces qui vécurent entre le Dévonien inférieur et la fin du Crétacé. Connues autrefois sous le nom de...

-

AQUACULTURE

- Écrit par Lucien LAUBIER

- 11 442 mots

- 8 médias

Depuis le début du xxie siècle, l'homme consomme chaque année 100 millions de tonnes de produits aquatiques animaux ( poissons,mollusques et crustacés pour l'essentiel), ce qui représente six fois plus que la consommation de 1950. Pour de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

La faune australienne est intéressante en ce qui concerneles Mollusques, car elle renferme des reliques anciennes et des immigrants récents, mais les groupes dominants sont des genres endémiques appartenant à des familles d'extension géographique très vaste. Les Mollusques les plus remarquables sont... -

BIVALVES

- Écrit par Geneviève TERMIER et Henri TERMIER

- 2 098 mots

- 4 médias

Les Bivalves (au sens large) sont des Mollusques au corps comprimé latéralement et enveloppé dans un repli tégumentaire, le manteau, doublé extérieurement d'une coquille comportant deux valves, l'une droite, l'autre gauche, dont la présence justifie le nom de Bivalvia donné par...

- Afficher les 22 références

Voir aussi

- BRANCHIE

- SEGMENTATION, embryologie

- HÉMOCYANINE

- ANIMAL RÈGNE

- ANATOMIE ANIMALE

- MÉTAMÈRE ou SEGMENT

- LARVE

- LAMELLIBRANCHES

- PONTE

- COQUILLE

- PIEUVRE ou POULPE

- NÉPHRIDIES

- RADULA

- VÉLIGÈRE

- TROCHOSPHÈRE ou TROCHOPHORE

- APLACOPHORES ou SOLÉNOGASTRES

- NEOPILINA

- CIRCULATION

- ANATOMIE COMPARÉE

- MASSE VISCÉRALE, zoologie

- PIED, zoologie

- MANTEAU, zoologie

- CAVITÉ PALLÉALE, zoologie

- HÉPATOPANCRÉAS, zoologie

- HÉMOLYMPHE