MOSAÏQUE, art

Article modifié le

Mosaïque murale

L'histoire de la mosaïque murale suit un cours très différent de celui de la mosaïque de pavement. Née beaucoup plus tard, au ier siècle avant J.-C., à Rome probablement, elle se répand dans l'Empire au iie et au iiie siècle. Appliquée tout d'abord à des surfaces réduites (fontaines, mosaïque de la Domus aurea de Néron), c'est à partir du début du iie siècle qu'elle commence à couvrir des voûtes d'une certaine importance (thermes des Sept Sages à Ostie datant de l'époque d'Hadrien). Cependant, ce n'est que dans des monuments du ive siècle que des mosaïques de revêtement d'une étendue plus considérable sont conservées (église SainteConstance à Rome, mausolée de Cent Celles près de Tarragone, en Espagne, milieu du ive s.). Aux moments de ses plus grands essors, au ve et au vie siècle tout autour de la Méditerranée, du xe au xiie siècle à Byzance et en Sicile, la mosaïque murale est le premier des arts plastiques. Contrairement à la mosaïque de pavement, restée surtout décorative, elle concrétise par l'image l'essence de la foi chrétienne.

Pourtour méditerranéen

Le démontage et la restauration de mosaïques paléochrétiennes (Rome) et byzantines (Constantinople, Kiev, Sicile) ont permis de connaître les procédés de travail des maîtres mosaïstes : la surface à décorer était enduite d'une ou deux couches de ciment sur laquelle étaient tracées les grandes lignes de la composition. On y appliquait ensuite une couche de mortier fin étendue sur une surface restreinte, correspondant au travail que l'on pouvait effectuer en une seule journée, cela afin d'éviter le durcissement du support. Sur cette surface était peinte l'image dans tous ses détails et avec les couleurs voulues, puis on y appliquait les cubes. Il s'agit donc d'œuvres créées sur place, encore que des esquisses à petite échelle aient sans doute servi à préparer l'ouvrage. Les matériaux sont en principe les mêmes que dans la mosaïque de pavement, avec une grande proportion de pâtes de verre, soit de couleurs, soit colorées ultérieurement. L'or et l'argent, fréquents à Byzance, sont appliqués, sur des cubes de verre incolore ou vert bouteille, en lamelles très minces, recouvertes elles-mêmes d'une autre plaque de verre. Les divers tons des verres créent un jeu de teintes qui font vibrer les surfaces. En général, les tesselles sont posées à plat, mais, dans certains cas (par exemple, dans les mosaïques de l'abside principale et du tympan de la porte nord du narthex de Sainte-Sophie, Constantinople, ixe et xe s.), elles sont inclinées pour être mieux vues du spectateur et intensifier les reflets de la lumière.

Ce n'est que dans les édifices chrétiens toujours ouverts au culte ou conservés comme musées que des mosaïques murales d'une certaine ampleur sont préservées. Au ve et au vie siècle, programmes et iconographie varient encore d'un édifice à l'autre. Le Christ trônant en majesté, deuxième parousie (à Rome, Sainte-Pudentienne, vers 390, deux absides de Sainte-Constance, seconde moitié du ive s. ; Hosios David à Thessalonique, milieu du ve s.), le Christ debout (Saints-Côme-et-Damien, Rome, milieu du vie s.), la Transfiguration (église du couvent de Sainte-Catherine au mont Sinaï, entre 547 et 565 ; basilique Saint-Apollinaire-in-Classe près de Ravenne, milieu du vie s.) ornent les absides ; des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament couvrent les murs des basiliques (Sainte-Marie-Majeure, à Rome, vers 435 ; Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne, entre 494 et 526).

Dans les édifices sur plan centré, les images sont groupées autour d'un sujet central : au mausolée de Galla Placidia (Ravenne, première moitié du ve s.), annexe d'une église disparue dédiée à la croix, le symbole triomphal de la Passion, une croix en or sur fond constellé, est acclamé par les apôtres. À Saint-Georges de Thessalonique (ve s.), des saints martyrs en attitude de prière se tiennent dans des architectures de fantaisie autour d'une ascension du Christ (perdue). Dans deux baptistères de Ravenne (milieu du ve et début du vie s.), les apôtres en cortège apportent les couronnes de leurs martyres au Christ que baptise saint Jean. À Saint-Vital (Ravenne, après 547), un programme eucharistique très élaboré montre les antétypes bibliques du sacrifice du Christ, les prophètes qui ont prédit sa naissance et sa passion, enfin les quatre évangélistes qui ont transmis son enseignement, le tout surmonté de l' agneau, symbole du Sauveur immolé sur la croix. Les deux cortèges célèbres de Justinien et de Théodora s'insèrent dans ces images.

Aux procédés de style communs aux arts picturaux de l'époque – abandon progressif de la perspective illusionniste, d'une représentation « correcte » du corps humain, du modelé plastique –, à la spiritualisation des visages s'ajoutent les qualités spécifiques des mosaïques. La même lumière se reflète sur les cubes et joue sur l'architecture, créant ainsi un lien entre l'image et l'espace ambiant qui accroît l'effet de présence réelle des personnages. Ceux-ci, de proportions agrandies, s'enlèvent sur des arrière-plans, le plus souvent de teinte unie avec de très rares indications du terrain, et se répondent, par un jeu subtil d'attitudes, de lignes et de couleurs, d'un mur à l'autre, enveloppant le fidèle dans une ambiance à la fois réelle et mystérieuse.

Byzance

Les Byzantins ont parfaitement saisi ces qualités de la mosaïque paléochrétienne qu'ils ont dépouillée des derniers accessoires réalistes de l'art antique. Esquissé durant la période paléochrétienne, le programme du décor se fixe à partir du ixe siècle, à l'issue de la lutte iconoclaste. Il sera appliqué à l'édifice du culte byzantin par excellence, l'église à coupole sur plan cruciforme dont il sera partie intégrante au point d'en faire le symbole et l'image de l'univers chrétien.

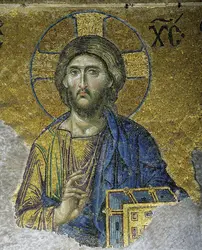

Au sommet de la coupole règne le buste du Christ Pantocrator, entouré d'une garde d'anges ou de prophètes qui ont annoncé sa venue. Dans la conque de l'abside se tient la Vierge debout ou assise, portant l'Enfant, accompagnée des archanges Gabriel et Michel. Sous ses pieds se déroule la communion des apôtres dont le double cortège s'approche de l'autel où officie le Christ. Sur les surfaces des autres voûtes et sur les parties hautes des murs se suivent les épisodes de l'histoire évangélique évoqués par les fêtes principales de l'année liturgique. À l'entour et au-dessous de ces tableaux se placent les images de saints et de saintes, de martyrs, de Pères de l'Église et de saints évêques. Les parties basses sont revêtues jusqu'au sol de marbres multicolores dont l'éclat s'allie à celui des mosaïques.

Inauguré au ixe siècle dans des églises aujourd'hui disparues de la capitale, ce décor canonique est conservé par fragments à Sainte-Sophie de Constantinople : une très belle Vierge portant l'Enfant dans l'abside principale (troisième quart du ixe s.) et quelques Pères de l'Église (xe s.) sur les murs hauts. Les mosaïques de trois églises grecques (Saint-Luc-en-Phocide, début du xie s., le Néa Moni de Chios, milieu du xie s., l'église conventuelle de Daphni près d'Athènes, fin du xie s.) le montrent à peu près intact. Au-delà des frontières de l'Empire byzantin, en Russie (Kiev) et en Sicile, ce canon classique est appliqué avec moins de rigueur.

Dans les monuments proprement grecs, les tableaux sont peu nombreux, les personnages rares, leurs expressions distantes et leurs gestes mesurés. Le scintillement des fonds d' or les entoure d'une lumière mouvante qui les détache de l'arrière-plan et les fait planer dans l'espace. Pour obtenir cet effet, on tient compte des règles de la perspective afin que les personnages représentés sur des surfaces courbes ne paraissent pas déformés au spectateur. Celui-ci les voit se détacher du fond et se mouvoir autour de lui dans un espace scandé et rythmé par l'ordonnance architecturale.

Le répertoire de la mosaïque byzantine ne se limitait pas à ce programme canonique. Des images votives isolées, dues à la piété individuelle, étaient fixées aux murs des églises depuis le ve siècle. Elles évoquaient les bienfaits d'un saint protecteur ou d'une sainte en faveur d'un fidèle ; c'est toujours le saint titulaire de l'église qui en est le personnage principal. Les plus anciennes mosaïques de ce genre, qui s'étagent du ve au viie siècle, se trouvent à Saint-Démétrius de Thessalonique. À Sainte-Sophie de Constantinople, ce fut le privilège des empereurs de témoigner de leur dévotion envers le Christ et la Vierge. Léon VI le Sage (886-912), prostré aux pieds du Christ, orne le tympan de la porte d'entrée principale ; la Vierge portant l'Enfant trône entre Constantin le Grand et Justinien Ier sur celui d'une porte du narthex (fin du xe s.). Constantin IX Monomaque (1042-1055) et son épouse Zoé se firent représenter apportant des offrandes au Sauveur sur l'une des tribunes de la grande église. Sur un autre mur de la même loge, Jean II Comnène (1118-1143) et l'impératrice Irène sont représentés de part et d'autre de la Vierge ; sur un mur en retour d'angle figure leur fils, le césar Alexis. Une très belle Deisis (la Vierge et saint Jean intercédant auprès du Christ), qui leur fait face, est une œuvre plus tardive (fin du xiiie s.).

À son apogée, la mosaïque byzantine a rayonné au-delà des frontières de l'Empire. Des équipes grecques l'ont portée au cœur de la Russie (Kiev, cathédrale de Sainte-Sophie, milieu du xie s.), et en Sicile (Cefalù, Monreale, Palerme, xiie s.). Elle a marqué de son sceau les mosaïques de Saint-Marc de Venise (du xie au xive s.) et de nombreuses églises du nord de l'Adriatique.

À Byzance même, après une éclipse due au sac de Constantinople par les croisés, en 1204, et à la disparition passagère de l'Empire, elle connaît une renaissance éphémère à la fin du xiiie et au xive siècle (Constantinople, Thessalonique, Arta dans l'Épire). Cependant, ni l'art ni la religiosité de l'époque ne favorisent une reprise durable, si ce n'est en petits tableaux portatifs dont l'exécution virtuose témoigne de l'habileté des maîtres. Plus réaliste que celui des xe et xiie siècles, le goût du temps multiplie les scènes de genre. La religiosité s'étiole en manifestations de piété individuelle et en élans mystiques. Ces deux courants s'expriment plus aisément dans la peinture à fresque que dans la mosaïque. Aussi celle-ci disparaît-elle au xve siècle en tant que décor monumental.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre DARMON : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Henri STERN : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE ROMAINE

- Écrit par Noureddine HARRAZI et Claude NICOLET

- 9 566 mots

- 10 médias

Les études d'ensemble les plus récentes consacrées aux mosaïques d'un certain nombre de sites africains (Utique, Thuburbo-Majus), tout en couvrant de larges tranches chronologiques, semblent, malgré leur nombre limité, suggérer qu'il faut attendre le iie siècle après J.-C. pour... -

ALICATADO

- Écrit par Colette CROUZET

- 211 mots

-

ALLÉGORIE

- Écrit par Frédéric ELSIG , Jean-François GROULIER , Jacqueline LICHTENSTEIN , Daniel POIRION , Daniel RUSSO et Gilles SAURON

- 11 596 mots

- 5 médias

...inscriptions. Dans le domaine privé aussi, l'allégorie se voyait offrir de vastes domaines de conquête, surtout à partir du iie siècle sur les sarcophages et les mosaïques ; citons pour conclure l'extraordinaire mosaïque cosmologique de Mérida, dont les quelque trente allégories illustraient peut-être... -

ANTIQUITÉ - L'Antiquité tardive

- Écrit par Noël DUVAL

- 4 263 mots

- 3 médias

...sectile, parfois orné de motifs figurés (basilique de Junius Bassus à Rome). Mais l'Antiquité tardive est également la grande période de la mosaïque polychrome dans ces villas et maisons, surtout au Moyen-Orient, en Afrique, en Espagne et en Aquitaine, mais aussi en Italie, avec les exemples... - Afficher les 44 références

Voir aussi