MOSCOU

Article modifié le

Moscou contemporain

Restaurée dans son rôle de capitale en mars 1918, Moscou est devenue la ville modèle de l'U.R.S.S., incarnant le centre de gravité politico-administratif et économique d'un État très centralisé. Les transformations de la ville depuis lors reflètent le rythme de l'évolution du pays, ponctuée par d'importantes périodes de croissance et déterminée par un système de planification aux objectifs ambitieux mais aux résultats inégaux. Tout en portant fortement l'empreinte du xxe siècle soviétique, Moscou est marquée, depuis l'effondrement de l'U.R.S.S., par de fortes mutations qui rendent compte du dynamisme de la ville et de la volonté d'en faire la cité phare de la nouvelle Russie.

Le redressement des années 1920

Au sortir des années de guerre, de révolution et de guerre civile, Moscou est plus que jamais ce « grand village », ainsi que la surnomment les contemporains, meurtri par les bouleversements mais qui se ressaisit rapidement. L'évolution démographique de la ville, tout particulièrement, illustre l'ampleur de la rupture des années 1914-1921, autant que la rapidité du redressement. Alors que Moscou comptait 2 millions d'habitants au début de l'année 1917, à peine plus d'un million sont enregistrés en 1920. En 1926, la ville retrouve sa population de 1917, avec un peu plus de 2 millions d'habitants. Cependant une partie importante de cette population n'est moscovite que de fraîche date puisque 40 p. 100 des habitants sont arrivés depuis la révolution et seulement 35 p. 100 sont nés à Moscou. Important centre d'immigration avant la Première Guerre mondiale, la ville retrouve cette vocation. Mais les comportements des nouveaux immigrants ont changé. Ce sont moins des hommes seuls que des familles entières qui viennent désormais s'installer dans la capitale. Moscou attire également de nombreux juifs des anciennes provinces occidentales de l'Empire, pour qui l'accès aux grandes villes était strictement limité jusqu'en 1917. Alors qu'ils étaient moins de 5 000 en 1917, ils sont 130 000 en 1926 et ils constituent depuis 1921 le deuxième groupe national de Moscou après les Russes.

La Nouvelle Politique économique (N.E.P.) des années 1920 réactive davantage l'économie moscovite traditionnelle qu'elle ne promeut la grande industrie. À peine 20 p. 100 de la population active sont constitués d'ouvriers travaillant en usine, dans la métallurgie et le textile principalement ; les entreprises artisanales sont encore très nombreuses et, à la faveur de la détente, le petit commerce prolifère. Signe de changements cependant : l'accroissement spectaculaire du nombre des employés. Par rapport aux années d'avant guerre, leur effectif dans les entreprises, les services et les administrations a augmenté de 52 p. 100, exprimant non seulement le développement des nouvelles fonctions administratives de la capitale, mais également l'importance de la politique de création d'emplois menée par l'État dans un contexte de fort chômage (environ 200 000 personnes en 1926). Cette décennie riche en projets urbains laisse cependant peu de traces. Les quelques innovations architecturales de la période, tel l'immeuble des Izvestia conçu par Grigori Barkhine ou la tour de transmission radiophonique par Vladimir Chouchkov ont surtout valeur de symbole de ces années, fécondes en inventivité, pauvres en réalisation.

Les années 1930 : une décennie décisive pour Moscou

Si les années 1920 ont peu modifié la physionomie de Moscou, les années 1930 sont celles des grandes transformations. Au carrefour des deux décennies, le grand « bond en avant » qui accompagne l'avènement du régime stalinien et qui se concrétise par le premier plan quinquennal (1929-1933), affecte directement la capitale. En effet, la mise en place d'infrastructures industrielles modernes fait de Moscou un centre économique de premier plan. L'implantation d'industries métallurgiques, chimiques, et surtout le développement des industries de transformation (construction automobile, aéronautique, électro-technique), transforment brutalement le profil et l'activité de la ville. Ainsi, l'ancienne société automobile de Moscou (A.M.O.) fait l'objet d'une restructuration radicale, devenant un vaste complexe industriel qui, sous le nom d'usine Staline (Z.I.S.), passe de 1 666 ouvriers en 1927 à 19 300 en 1933. Le développement de grandes unités de production entraîne l'ouverture de vastes chantiers dans le but de doter le pays de voies de communication : la construction du canal Moscou-Volga entre 1933 et 1937 permet, en particulier, de relier la capitale aux cinq mers du pays. L'industrialisation et la multiplication des grands travaux d'aménagement accroissent considérablement la part des ouvriers dans la population active, qui représentent désormais 55 p. 100 de celle-ci contre 42 p. 100 d'employés. Malheureusement, la disparition, dans les recensements, des catégories intermédiaires, ne permet pas d'apprécier plus en détail la répartition de cette population active. Cette rapide expansion qui caractérise la décennie place la région de Moscou au centre du développement économique national. En 1941, son activité en matière de production industrielle représente un quart de celle qui est enregistrée à l'échelle du pays.

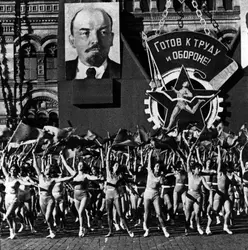

L'industrialisation de la capitale s'effectue parallèlement à la modernisation de la ville. La construction du métro de Moscou, entreprise en 1931, constitue à cet égard l'un des plus grands chantiers urbains de la décennie. Sept ans après le début des travaux, le réseau s'étend sur plus de vingt kilomètres et comporte vingt-deux stations. Cette modernisation, placée sous le signe de la « construction du socialisme », vise à faire de Moscou la ville modèle de l'Union soviétique et la cité phare du socialisme. L'enjeu idéologique lié au remodelage de la capitale détermine les choix effectués et définit un nouveau style architectural caractérisé par la monumentalité. L'édification du nouveau Moscou concerne d'abord le centre historique de la capitale, soit les abords du Kremlin : la construction du mausolée de Lénine entraîne le réaménagement de la place Rouge en 1930. À partir de 1932, la construction de l'hôtel Moskva et de l'immeuble du Gosplan conduit à la restructuration de la place du Manège, tandis qu'à proximité, la rue de Tver, devenue rue Gorki, fait l'objet d'un élargissement spectaculaire (passant de 17 à 52 mètres de largeur) par translation de bâtiments entiers jusqu'au nouvel alignement. La transformation de la rue Gorki constitue le banc d'essai de la nouvelle architecture stalinienne qui copie volontiers l'antique et privilégie le gigantisme dispendieux, alors considéré comme l'expression de la grandeur de la cause du socialisme. Après plusieurs années de tâtonnements, le plan général de reconstruction de Moscou est adopté en 1935. Il définit le tracé des grandes artères partant du centre vers la périphérie et confirme le tracé radioconcentrique antérieur. De nouveaux quartiers périphériques sont édifiés le long de ces percées et ils se caractérisent, en règle générale, par de gros blocs ou « massifs d'habitation » (jilyi massivy), selon la terminologie soviétique, inégalement répartis dans l'espace. L'alternance de constructions et de champs restés vierges contribue, pour reprendre l'expression de l'historien Moshe Lewin, à la ruralisation de la capitale qui hésite à conquérir la nature. Au terme de la décennie, la superficie de Moscou s'est considérablement accrue, atteignant 234 km2 de superficie.

Le rapide développement de la capitale s'accompagne d'un accroissement démographique spectaculaire, lié à l'appel de main-d'œuvre et, plus encore, à un fort exode rural que provoquent, dès le début des années 1930, la collectivisation des campagnes et l'instauration des kolkhoz. L'arrivée massive de paysans modifie le tissu urbain et l'atmosphère de la ville en chantier. Malgré la mise en place de dispositifs dissuasifs, notamment l'établissement de la propiska, ou passeport intérieur, en 1933, qui atteste du droit à résider à Moscou, les dirigeants de la capitale ne parviennent pas à endiguer ces mouvements d'immigration. De 2 millions d'habitants en 1926, Moscou passe à 3,8 millions en 1937 et 4,1 millions en 1939. En l'espace d'une décennie, la population de la capitale a doublé, renforçant la pénurie chronique de logements. Au milieu des années 1920, déjà, chaque Moscovite ne disposait en moyenne que de 5,2 mètres carrés ; en 1931, il ne dispose plus que de 4 mètres carrés. Après cette date, les statistiques concernant les logements ont été supprimées. Mais les témoignages sont unanimes à rappeler l'extraordinaire exiguïté de l'espace privé, la multiplication des appartements communautaires, l'accaparement de tout abri – des familles entières s'installant dans des caves –, la prolifération des baraquements, refuges précaires des milliers d'ouvriers creusant les « palais » souterrains du métropolitain. La ville attire toujours plus les Russes que les autres nationalités puisqu'ils représentent 89 p. 100 de la population urbaine, les Juifs demeurant le deuxième groupe national avant les Ukrainiens et les Tatars. Malgré sa prétention à incarner le centre d'un État multinational, Moscou reste donc une cité essentiellement russe. Les stratifications sociales dans la répartition spatiale de la ville demeurent opaques en raison de la nouvelle organisation administrative de Moscou. Au lieu d'ordonner la capitale en quartiers centraux ou périphériques à l'image des arrondissements parisiens qui s'enroulent en spirale autour du centre, ou à l'image du Moscou des années 1920, les quartiers sont désormais disposés en étoile formant des bandes triangulaires partant du centre et s'étendant jusqu'aux limites de la ville. À bien des égards, la configuration sociologique de la ville et son évolution au cours de la période soviétique échappent à l'analyse à partir des années 1930, qui constituent pourtant une décennie décisive dans l'histoire contemporaine de Moscou.

Moscou à l'âge classique du stalinisme (1941-1953)

Contrairement aux grandes villes de l'U.R.S.S. occidentale, comme Leningrad ou Kiev, Moscou a relativement peu souffert de la guerre. À l'automne de 1941, quelques mois après le début de l'offensive allemande contre l'Union soviétique, la capitale, menacée, fait l'objet d'une évacuation massive. Les simples citoyens, mais aussi les différentes institutions (le gouvernement et le corps diplomatique trouvent refuge à Kouïbychev, l'actuelle Samara), les unités de production et jusqu'au corps momifié de Lénine sont dirigés vers l'Est, vers l'Oural et au-delà dans les régions protégées. À la suite de la contre-offensive soviétique devant Moscou en décembre 1941, les premiers rapatriements s'effectuent et ils se poursuivent jusqu'en 1944. La fin du conflit entraîne la restauration rapide de l'activité économique de la capitale. En 1947, Moscou a retrouvé son niveau de production d'avant guerre. L'impact de la guerre est néanmoins sensible dans plusieurs domaines. Le transfert des industries au cours du conflit a, de fait, conduit à une décentralisation de la production industrielle. Plus de trois mille cinq cents entreprises ont été créées en Sibérie et en Asie centrale. Ce mouvement de décentralisation, amorcé entre 1941 et 1945, se poursuit dans les décennies suivantes, non sans incidence sur l'évolution de la capitale. Sans perdre son potentiel industriel, Moscou se développe davantage dans le secteur tertiaire. L'impact de la guerre est également sensible dans l'évolution de l'architecture moscovite. Dans la mesure où l'accent a été mis sur les sentiments patriotiques et nationalistes russes pour favoriser l'unité nationale contre l'envahisseur, la guerre contribue à confirmer l'orientation passéiste de l'architecture soviétique. Le dernier événement important de la période stalinienne en ce qui concerne la physionomie de la capitale est la mise en chantier, à partir de 1948-1949, des immeubles dits « à grande hauteur » (vissotnyi zdanie). Huit gratte-ciel en forme pyramidale sont ainsi édifiés dans différents quartiers de la capitale entre 1948 et 1954, parmi lesquels le ministère des Affaires étrangères et l'université de Moscou. Ces constructions constituent le point d'orgue de l'idée, chère aux auteurs du plan de reconstruction de 1935, de nouvelle « silhouette de la ville ».

C'est sans aucun doute sur le plan démographique que l'incidence de la guerre mériterait le plus d'être étudiée. Mais l'absence de recensement entre 1939 et 1959 ne permet pas d'appréhender la portée des bouleversements dans ce domaine.

« Moscou pour les masses » (1953-1989)

La mort de Staline en mars 1953 et le « dégel » politique qui s'ensuit avec l'avènement de Nikita Khrouchtchev à la tête du parti se traduisent, d'abord, par des actes de portée symbolique marquant le retour du consumérisme et l'abandon définitif des projets les plus ambitieux de l'ère stalinienne. La réouverture de l'ancien centre commercial géré par la municipalité (Goum) sur la place Rouge en décembre 1953, le réaménagement du restaurant Praga (établissement emblématique du vieux Moscou) de l'Arbat en 1955, la construction de la piscine à ciel ouvert à l'emplacement des fondations du palais des Soviets constituent ainsi quelques-uns des premiers signes tangibles du changement. À partir du milieu des années 1950, l'accent est mis sur la construction d'immeubles d'habitation visant à résorber la pénurie chronique de logements. L'édification de nouveaux quartiers périphériques, tel Novye Cheremushki, au sud-ouest de la ville, marque le début d'un nouvel accroissement de la capitale au profit des masses. Cette période de construction intense, programmée dans le plan d'aménagement de 1952, se caractérise par une très forte uniformisation du bâti et par le rythme spectaculaire des réalisations. En l'espace de sept ans, de 1954 à 1961, le nombre des nouveaux immeubles a quadruplé. Limités à cinq étages jusqu'à la fin des années 1950, les bâtiments d'habitation atteignent neuf étages et plus par la suite. En 1960, le territoire de Moscou est délimité par le M.K.A.D., la nouvelle grande artère périphérique, alors en cours de construction. Cette nouvelle phase de modernisation affecte aussi le centre de la capitale, notamment par l'aménagement ou la percée de nouveaux axes, telles l'avenue Komsomol (1958-1965) ou l'avenue Kalinin dont l'édification entraîne la destruction de la majeure partie de l'Arbat, l'un des plus vieux quartiers de la capitale. Au cours des deux décennies qui suivent la mort de Staline, l'urbanisation de Moscou est conduite sans véritable plan d'ensemble. Telles sont du moins les conclusions qui ressortent du plan d'aménagement de 1971, conçu pour les vingt années suivantes. La protection des monuments historiques, les préoccupations d'ordre écologique et la construction d'infrastructures de santé, d'éducation liées à l'extension urbaine sont désormais à l'ordre du jour. Un meilleur contrôle de l'espace est organisé, notamment par la création de zones industrielles périphériques destinées à désenclaver le centre de la capitale. Le plan d'aménagement de 1971 pose comme condition du progrès la restriction de la croissance démographique, stigmatisant l'immigration incontrôlée que connaît la capitale. L'accroissement annuel de la population moscovite, bien qu'ayant ralenti au cours des deux décennies d'après guerre reste trop important. Évalué à 2,4 p. 100 entre 1947 et 1956, cet accroissement fait bientôt l'objet des critiques de Nikita Khrouchtchev qui, en 1956, l'attribue essentiellement aux flux des nouveaux migrants (300 000 personnes entre 1951 et 1955) et s'en prend aux « sérieuses violations » de la « passeportisation » obligatoire. Un décret de 1958 renforce le contrôle de la propiska en particulier à travers les modalités d'obtention des logements. Cette mesure, prise parmi d'autres, contribue effectivement à une diminution notable du taux de croissance annuel : 1,6 p. 100 jusqu'en 1960, puis 0,9 p. 100 jusqu'au milieu des années 1960. Mais, dès la seconde moitié de la décennie, ce taux augmente à nouveau : 2 p. 100 entre 1965 et 1969, oscillant entre 1,4 et 1,6 p. 100 de 1970 à 1985. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'il décroît véritablement (0,75 p. 100). En 1959, la population de Moscou est estimée à 6,1 millions d'habitants ; en 1970, elle a augmenté d'un million. Elle atteint 8,6 millions en 1985. Cette augmentation n'est due que pour une faible part au mouvement naturel de la population. Si le taux de natalité, globalement faible, s'est légèrement accru à la faveur des politiques d'incitation à la naissance et de l'amélioration des conditions de vie (passant de 11,9 p. 1000 en 1970 à 14,2 p. 1000 en 1985), l'accroissement du taux de mortalité, relativement élevé à Moscou en raison du vieillissement de la population, en a minimisé les effets. C'est donc le mouvement migratoire de la population qui explique principalement la hausse du nombre de Moscovites au cours de la dernière période soviétique. Ainsi, d'après le recensement de 1989, 46,8 p. 100 des habitants de la capitale sont nés hors de Moscou.

À partir des années 1950, la modernisation de la capitale se traduit par le développement important du secteur tertiaire, en particulier grâce à l'implantation de nombreux instituts de recherche. La concentration de l'activité scientifique et d'administration de la recherche nationale y est en effet très significative : alors que ce secteur ne comptait que 5 p. 100 des actifs de Moscou en 1940, il en représente 17 p. 100 en 1965 et 20 p. 100 en 1985. Parallèlement, la part des actifs employés dans la production industrielle n'a cessé de chuter, passant de 44 p. 100 en 1940 à 33 p. 100 en 1965 et à 25 p. 100 en 1985. Cette évolution n'a pas été sans incidences sur le tissu urbain. À l'instar de nombreuses métropoles occidentales, le centre de Moscou se dépeuple au profit des activités d'administration et de commerce. En 1989, les quartiers centraux représentent 21 p. 100 de l'ensemble de la population moscovite et concentrent 51 p. 100 des emplois de la capitale. L'accroissement très sensible de l'intelligentsia technique et scientifique s'est répercuté sur le niveau d'éducation des Moscovites. La part de la population ayant reçu une formation supérieure est passée de 19,5 p. 100 en 1979 à près de 25 p. 100 en 1989. Cette évolution a contribué à accroître les disparités constatées entre la capitale et la plupart des grandes villes de province et des autres républiques. Elle a surtout profité aux Russes, dont l'importance proportionnelle dans la population moscovite a enregistré peu de variations depuis les années 1930, représentant en 1989, environ 89 p. 100 des habitants de la capitale contre 2,8 p. 100 d'Ukrainiens, le deuxième groupe national.

Le nouveau Moscou

À la suite de l'effondrement de l'U.R.S.S. en décembre 1991, Moscou est devenue la capitale de la fédération de Russie. La nouvelle Constitution de décembre 1993 lui confère le statut de « sujet de la fédération », ce qui n'est pas sans conséquences, notamment en ce qui concerne le financement, pour partie fédéral, du budget de la ville. Les bouleversements politiques intervenus dans le pays ont conduit à d'importantes réformes dans l'administration de la ville dès 1991 : l'élection du maire de Moscou au suffrage universel en 1991, constitution de la Douma municipale en 1993, découpage de la capitale en dix arrondissements (okrug) organisés en municipalités et dirigés par des préfets nommés par le maire de Moscou. Mais la nouvelle répartition des pouvoirs engendre des dysfonctionnements et des conflits entre les différentes institutions municipales, qui pèsent pour beaucoup dans les modalités du développement urbain. Des investissements très importants ont été effectués visant à transformer l'ancienne métropole socialiste en cité capitaliste et à faire de l'ex-capitale de l'U.R.S.S., la capitale de la nouvelle Russie indépendante. Cette double ambition modernisatrice et identitaire s'est traduite par des réalisations de grande envergure. Il en va ainsi de la reconstruction, à l'identique, de la cathédrale du Christ-Sauveur, la plus grande cathédrale de Moscou, dynamitée en 1931 dans le but de faire place au palais des Soviets – jamais construit –, ou encore de la reconstruction de la porte de la Résurrection aux abords de la place Rouge, détruite dans les années 1930 pour faciliter le déploiement devant le Kremlin des grands défilés commémoratifs de la révolution d'Octobre et du 1er mai. Parallèlement à ces « restaurations » symboliques figurent des projets très ambitieux tel « Moskva-city », vaste complexe de bureaux et de commerces entre la place du Manège et la rive gauche de la Moskova. L'immense centre commercial, situé sous la place du Manège et conçu sur une surface de 33 000 mètres carrés est ainsi destiné à représenter le Moscou du troisième millénaire.

L'affirmation du dynamisme et du rayonnement de la capitale fut au cœur des manifestations spectaculaires organisées à l'occasion du 850e anniversaire de la ville, en septembre 1997. De fait, malgré la disparition de l'U.R.S.S., Moscou reste une puissance économique de premier plan, concentrant entre 70 et 80 p. 100 des ressources financières de la fédération de Russie. L'activité industrielle de la capitale occupe toujours entre 18 et 20 p. 100 de la population active, mais c'est l'un des secteurs qui fut le plus spectaculairement touché par le chômage (60 000 licenciements en 1995). Bien que les statistiques officielles du chômage doivent être considérées avec prudence, en raison principalement du sous-enregistrement des sans-emploi, la population de Moscou paraît effectivement peu concernée par ce problème. Évalué à 1 p. 100 environ depuis 1995, le taux de chômage n'a subi que de légères fluctuations, en dépit même de la crise financière de 1998 qui n'a affecté que temporairement le marché de l'emploi. La multiplication des petites et moyennes entreprises privées qui se développent dans des secteurs très diversifiés semble compenser, en matière d'emploi, les pertes liées à la restructuration économique. La transition vers l'économie de marché a accentué les disparités sociales au détriment des classes moyennes, proportionnellement moins représentées à Moscou qu'à l'échelle nationale. Si les signes d'enrichissement sont tangibles – par exemple, l'accroissement annuel d'environ 20 p. 100 du parc automobile depuis le début des années 1990 –, les signes d'appauvrissement le sont également. La paupérisation touche en particulier les personnes âgées et retraitées. C'est sans doute du point de vue des mouvements démographiques que les changements intervenus depuis la fin des années 1980 sont les plus notables. Comme dans l'ensemble de la fédération de Russie, le mouvement naturel de la population à Moscou est négatif, mais cette baisse a été compensée par une immigration importante qui explique l'accroissement de la population moscovite (10 400 000 habitants en 2009 contre 8 971 000 en 1989, sans compter une proportion non négligeable de « clandestins », le système de la propiska, théoriquement aboli à la fin des années 1980, s'étant en fait maintenu sous de nouvelles modalités). Les mouvements migratoires ont modifié la composition ethnique de la population moscovite. La proportion des Russes a diminué (84,8 p. 100 en 2002 contre 89,7 p. 100 en 1989) malgré l'afflux important (estimé à environ un tiers de l'ensemble des immigrants) des arrivées en provenance de Russie centrale. De même, la part de la population juive a sensiblement décru (en raison principalement de l'émigration), passant de 2 à 0,7 p. 100 dans l'intervalle 1989-2002. Malgré les nombreuses discriminations xénophobes dont ils sont victimes dans la capitale, les immigrés en provenance du Caucase n'ont pas cessé d'affluer au cours des dernières décennies, représentant environ 5 p. 100 de la population moscovite actuelle (dont 1,6 p. 100 d'Arméniens, 1,4 p. 100 d'Azerbaïdjanais et 1 p. 100 de Géorgiens, selon les données de l'état civil en 2002). Ils se caractérisent par de profondes différenciations sociales, les Arméniens étant, par exemple, fortement représentés dans les professions intellectuelles (tendance déjà remarquable en 1989), tandis que les Azerbaïdjanais semblent surtout constituer une main-d'œuvre réputée bon marché. Une autre caractéristique de l'évolution actuelle est la présence croissante des Ukrainiens (plus de 3 p. 100 selon les données de l'état civil) mais qui tendent à s'identifier à la population russe (2,5 p. 100 seulement des Ukrainiens résidant à Moscou se sont déclarés comme tels lors du recensement de 2002). Si, dans le contexte du regain de nationalisme russe, cette immigration alimente les discours xénophobes, force est de constater qu'elle joue un rôle décisif dans l'évolution démographique de Moscou et contribue, plus largement, à démontrer la dynamique socio-économique de la capitale de la fédération de Russie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Galia BURGEL : chercheur au laboratoire de géographie urbaine de l'université de Paris-X

- Catherine GOUSSEFF : chercheur au C.N.R.S., directrice du Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen (C.N.R.S. - École des hautes études en sciences sociales)

- Roger PORTAL : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

AUTOCÉPHALES ÉGLISES

- Écrit par Hervé LEGRAND

- 1 043 mots

L'autocéphalie (du grec autoképhalos, « qui est sa propre tête ») est le régime canonique qui règle les rapports institutionnels existant entre les diverses Églises sœurs dont se compose l'Église orthodoxe. Deux traits caractérisent ce régime : le refus d'une primauté de...

-

BOLCHOÏ

- Écrit par André LISCHKE

- 951 mots

« Grand » théâtre de Moscou, le Bolchoï trouve son origine dans un bâtiment construit en 1776 par l'entrepreneur anglais Michael Maddox sur la suggestion du gouverneur de Moscou, le prince Piotr Vassilievitch Ouroussov. C'est là que furent joués les premiers opéras-vaudevilles russes, dont ...

-

DIMITRI IV DONSKOÏ (1350-1389) grand-prince de Moscou (1359-1389)

- Écrit par Wladimir VODOFF

- 559 mots

Lorsqu'il succède à son père, Ivan II (mort en 1359), comme prince de Moscou, le jeune Dimitri se trouve sous la tutelle politique du métropolite Alexis (mort en 1378). Celui-ci lui obtient, par ses démarches à la Horde d'Or, le titre de grand-prince de Vladimir (1362), ravi...

-

EUROPE - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Catherine LEFORT et Pierre-Jean THUMERELLE

- 16 415 mots

- 12 médias

...Russie où les hautes pressions hivernales provoquent de grands froids (— 11 0C en janvier). L'amplitude thermique devient très élevée : 29 0C à Moscou (18 0C de moyenne en juillet), mais les pointes exceptionnelles sont beaucoup plus prononcées : on a enregistré, à Moscou, des températures inférieures... - Afficher les 22 références

Voir aussi

- RUSSIE FÉDÉRATION DE

- RUSSIE FÉDÉRATION DE, géographie

- RUSSE ART

- RUSSIE FÉDÉRATION DE, économie

- LOGEMENT POLITIQUE DU

- DÉGEL, URSS

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

- KREMLIN

- DOUMA, assemblée

- STALINISME

- RÉVOLUTION RUSSE DE 1905

- EXODE RURAL

- IMMIGRATION

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- URSS, histoire