MOYEN ÂGE Le monde médiéval

Article modifié le

Occident et civilisation occidentale sont des concepts et des faits dont on parle abondamment aujourd'hui. Ils datent du Moyen Âge. Celui-ci a d'abord scindé le monde antique, bâti autour de la Méditerranée, en trois entités : Occident, Orient, Afrique. Puis il a repoussé vers le nord et le nord-est les frontières de la première. Dans ce cadre original, une civilisation s'est élaborée à partir d'éléments dont la plupart étaient classiques, germaniques ou chrétiens. Mise en chantier à l'époque carolingienne, elle a pris forme à l'âge roman et s'est définie aux xiie et xiiie siècles. Elle s'est alors caractérisée par une vision du monde et une méthode intellectuelle. L'univers est à la fois image et réalité. Il a valeur de signe mais aussi valeur immanente. Il est un « ensemble ordonné », selon le mot d'un philosophe du temps, ou, comme François d'Assise le chantait des étoiles, il est « clair, précieux et beau ». Le cœur peut donc s'y attacher et la raison s'y appliquer : elle doit, par la dialectique, classer, concilier et synthétiser les connaissances ; pour certains, elle doit même traduire celles-ci sous forme mathématique. Au bas Moyen Âge, cette méthode s'affermit et s'enrichit : elle renforce ses exigences critiques et, au raisonnement sur les textes, elle associe davantage l'induction fondée sur l'observation et l'expérimentation. Elle constitue alors un instrument sans égal de domination de la matière, et aussi de rayonnement : grâce à elle surtout, l'Occident a, au cours des temps modernes, débordé l'Europe et sa civilisation s'est, à la période contemporaine, largement imposée partout. Le propos de cet article est de suivre la genèse de celle-ci et de celui-là et de saisir un des facteurs essentiels, le facteur essentiel sans doute, de leurs succès.

L'Occident a été d'abord un cadre, puis une civilisation. Il s'agit donc de montrer à grands traits comment l'un s'est dessiné et l'autre définie.

Le cadre : l'Occident

Un cadre : à l'extérieur, des limites, à l'intérieur, des structures. Les fluctuations des premières et l'élaboration des secondes doivent ouvrir toute histoire de l'Occident.

Limites

Si on le compare au monde classique, la première originalité de l'Occident réside dans ses frontières. La civilisation antique avait été fille de la Méditerranée, bien et lien des peuples installés sur les rives du Mare nostrum et rassemblés par Rome. La civilisation occidentale n'intéresse plus qu'une fraction de l'ancien Empire, mais elle en déborde les limites. Un double mouvement s'est donc déclenché à la fin de l'Antiquité et poursuivi durant tout le Moyen Âge et bien au-delà : l'Occident s'est séparé de l'Orient européen et asiatique comme de l'Afrique septentrionale et, d'invasions en annexions, il a reculé ses bornes vers le nord et vers l'est.

La ruine de l'unité méditerranéenne

Entre 250 et 750, le monde romain s'est disloqué. La pars occidentalis s'est éloignée de la pars orientalis ; l'Afrique du Nord et le Levant se sont détachés de l'Europe et de l'Asie Mineure. Deux ruptures qui procèdent largement des mêmes causes, mais que le souci de clarté recommande de traiter successivement.

La scission de l'Orient et de l'Occident est la résultante d'une longue série d'événements. À peine constitué, au début de notre ère, l'Empire romain souffrait d'un déséquilibre. Selon le mot de F. Cumont, l'Est « y pénétrait pacifiquement » l'Ouest ; il lui donnait ses hommes d'État, ses savants, ses artistes, ses religions, notamment mithriacisme et catholicisme. Au milieu du iiie siècle, une crise politique et économique transforma ce déséquilibre en opposition. Elle affecta surtout la fraction occidentale de l'Empire et son économie ; par une réaction en chaîne, l'industrie, le commerce, les villes, la culture déclinèrent ; le monde du haut Moyen Âge s'esquissait, morcelé, rural, fruste. Le pouvoir sanctionna cette évolution : en 286, l'Empire fut divisé en deux partes confiées à deux Auguste. La rupture du monde romain s'annonçait.

Elle se produisit lors de ce que l'historiographie de langue française appelle les Grandes Invasions. Comme la crise du iiie siècle, celles-ci n'affectèrent qu'une partie de l'Empire. Les armes et la diplomatie de Byzance détournèrent vers l'Italie, la Gaule et l'Espagne les peuples qui avaient franchi le Danube inférieur. Orient indemne, Occident aux mains des Barbares : les liens politiques, culturels et matériels se brisèrent ou se relâchèrent entre les deux zones. L'Empire et ses cadres administratifs savants subsistèrent à l'Est ; des royaumes germaniques indépendants et aux institutions rudimentaires se partagèrent l'Ouest. La civilisation resta brillante à l'Est, mais elle renia ses traditions latines pour se cantonner dans l'hellénisme et s'abreuver aux sources asiatiques, spécialement sassanides ; elle s'effondra à l'Ouest. Bientôt même les « Slaves du Sud » coupèrent l'Est de l'Ouest : au fur et à mesure que les Germains avançaient, ils les remplaçaient dans les terres devenues libres ; après 650, de leur propre mouvement ou à l'invitation de Constantinople, ils passèrent à leur tour le Danube et peuplèrent l'actuelle Yougoslavie.

Après un sursaut, Byzance se résigna à la rupture. Justinien (527-565) tenta de refaire l'unité méditerranéenne. Il ne parvint, du point de vue de l'Occident, qu'à ruiner Rome que trois sièges désastreux privèrent pour près d'un millénaire du rôle de métropole intellectuelle et artistique du monde latin. Son second successeur, Maurice (582-602), eut encore des vues sur l'Occident. Mais, à partir du viie siècle, les basileis se désintéressèrent de celui-ci. À partir du viiie siècle, ils furent d'ailleurs absorbés par la lutte contre l'Islam. Et pour la soutenir, ils arrêtèrent des mesures fiscales qui indisposèrent la papauté et l'engagèrent ou l'encouragèrent à se tourner vers les Francs. Cette orientation fut consacrée à la Noël 800 : Charlemagne fut alors couronné et acclamé empereur. C'était l'affirmation solennelle de l'indépendance de l'ancienne pars occidentalis.

Le lien religieux unissait sans doute encore celle-ci à l'Orient. Mais il était fragile. Il s'était déjà fréquemment rompu, et, en 1054, il se casserait définitivement : le schisme serait consommé entre Rome et Constantinople.

Indépendance et schisme ne signifient pas ignorance. Du moins pour l'Occident. Si l'Orient avait pour celui-ci peu de souci et d'estime, lui restait attentif à l'Orient, à ses trésors de pensée et d'art comme à ses structures et ses pratiques, commerciales par exemple. Il le resterait jusqu'au milieu du xve siècle. C'est alors seulement qu'il préférerait l'Atlantique à la Méditerranée, et ce renversement serait l'un des signes du passage du Moyen Âge aux temps modernes.

La séparation de l'Occident et de l'Afrique s'est opérée plus simplement et plus brutalement. Un fait a été décisif : l'expansion de l'Islam.

Les événements ne prêtent pas à controverse et on ne les détaillera donc pas. Mais leurs conséquences ont alimenté de gros débats. Il ne semble pas que, comme l'a soutenu Henri Pirenne dans un livre célèbre, ils aient bouleversé l'ordonnance du monde antique et ouvert le Moyen Âge. Ils ont certes contribué à éloigner l'Occident de l'Orient. Ils ont temporairement entravé leurs relations. Ils ont obligé l'empereur d'Orient à faire face vers l'est. Ils lui ont soustrait d'immenses territoires et, conjugués avec des avances slaves dans les Balkans, l'ont ravalé du rang de souverain universel à celui de roi des Détroits. Mais surtout ils ont arraché à la chrétienté la Syrie de Romanos le Mélode, l'Égypte d'Origène et de Clément, l'Afrique d'Augustin, l'Espagne de Prudence. Avoir installé l'Islam, ses maîtres, sa foi et sa culture sur plus de la moitié du littoral méditerranéen, voilà le résultat fondamental des invasions sarrasines.

L'élargissement des frontières

Pendant le haut Moyen Âge, l'Occident s'est donc dégagé de l'Afrique au sud et de Byzance au sud-est. Simultanément et jusqu'au xiiie siècle, il s'est considérablement agrandi au nord et au nord-est.

Le premier progrès, du Rhin à l'Elbe et à la Saale, a procédé des Grandes Invasions, et plus précisément de l'action des Francs. Déjà les Mérovingiens s'étaient mesurés, sans grand succès, avec les peuples vivant au-delà de l'ancienne frontière romaine. Les Carolingiens reprirent cette politique et la firent triompher.

Une deuxième avance résulta des « nouvelles invasions », hongroises et normandes. Celles-ci ne furent pas, sauf pour l'Irlande, le cataclysme décrit traditionnellement par les historiens. Elles eurent même des suites positives : la création d'un royaume qui protégerait désormais la chrétienté latine contre les Asiates et l'intégration à celle-ci de la Scandinavie. Par le canal de l'Angleterre surtout, cette dernière s'imbriqua dans le commerce de l'Occident, adopta sa religion, s'initia à son art.

Dans ses moteurs et dans ses manifestations, le troisième stade du phénomène présenta un caractère plus complexe. Une montée démographique régulière, des ambitions politiques, des appétits commerciaux et le prosélytisme religieux y agirent concurremment.

L'accroissement de la population au cœur du Moyen Âge est un fait, capital en toute matière, mais dont les modalités échappent encore largement. Le début, les phases et leur intensité, la fin en sont mal établis ; sans doute ont-ils différé d'une région à l'autre. En tout cas, la croissance démographique, si elle n'a pas été galopante comme à l'époque contemporaine, a été sensible et continue, si bien que l'Occident a dû se donner de l'air.

Il a reculé ses limites en tout sens. Au sud, aux dépens des Maures : c'est la Reconquista. Au sud-est, au détriment des Byzantins de Pouille et de Calabre et des Arabes de Sicile : c'est la construction à partir de 1060, par un Normand des environs de Coutances, Robert Guiscard, d'un royaume qui ira des Abruzzes à Syracuse. À l'est surtout, contre les Slaves : c'est le Drang nach Osten, la poussée vers l'est qui, contrairement à l'opinion longtemps soutenue par la science d'outre-Rhin, n'aboutit pas à « coloniser » mais à « occidentaliser » le littoral de la Baltique, la Pologne, la Bohême et la Transsylvanie.

Avec ces succès, l'Occident a atteint ses bornes. Définitivement pour ce qui concerne l'est : ni dans la suite du Moyen Âge ni même aux temps modernes, il n'avancera plus dans cette direction. Car, au cours du xiiie siècle, il a essuyé des revers décisifs. Au sud, il a commis l'erreur, lors de la quatrième croisade, de s'en prendre à l'Empire byzantin. Il ne s'en est emparé que partiellement et temporairement et il se l'est aliéné. Au nord, il a échoué en Russie. Celle-ci a vainement disputé aux Suédois la fraction méridionale de la Finlande, mais elle les a vaincus, en 1240, sur la Néva. Deux ans plus tard, elle a bloqué l'Ordre teutonique sur le Peipous. Elle a ainsi échappé à la Scandinavie et à l'Allemagne, elle s'est orientée vers l'Asie et a succombé devant les Mongols. Au centre, en effet, ceux-ci qui, de 1206 à 1227, avaient, sous Gengis khān, étendu leur domination de la mer Jaune à la mer Noire ont progressé à partir de 1237. Ils ont marché sur Novgorod, subjugué Halicz et Kiev, mis en déroute le duc des Piasts, en Basse-Silésie, et le roi de Hongrie. Ils n'ont cependant conquis ni cette dernière ni la Pologne. Mais ils ont gardé la plus grosse partie de la Russie et l'Ukraine. Partout une barrière s'est donc dressée en Europe orientale devant l'Occident. Il pourrait encore y fonder des comptoirs et des missions. Il n'y imposerait pas sa civilisation. D'autant moins qu'au xive siècle les Mongols préféreraient l'islam au christianisme.

Structures

À ses débuts, déjà, l'Occident couvrait de vastes étendues. Il a donc d'emblée rencontré un problème dont les progrès qu'on vient de retracer ont sans cesse aggravé la difficulté : celui de son organisation et, à travers elle, de son unité. L'a-t-il résolu ? A-t-il formé une entité politique, économique ou spirituelle ?

L'unité politique

L'unité politique n'a existé qu'au moment où l'Occident ne dépassait pas l'Elbe, sous la seconde dynastie franque. Encore a-t-elle été incomplète, relative et brève. Elle n'a englobé ni l'ouest de l'Armorique, ni la plus grande partie de l'Espagne, ni l'Italie centrale et méridionale, ni l'Angleterre, liée sans doute en toute matière à la « Francie » mais indépendante d'elle. Elle n'a même pas été pleinement effective sous Charlemagne, qui l'avait forgée. Elle n'a survécu que trente ans à son réalisateur. L' Empire a été divisé dès 843 et la conscience collective ou ses éveilleurs ont entériné ce partage. Au cours du second tiers du ixe siècle, la Francia orientalis s'est choisi des saints tutélaires, Aubain de Mayence, Kilian de Wurtzbourg, Emmeran de Ratisbonne. En 911, lorsqu'elle n'eut plus de Carolingien pour succéder à Louis III, elle préféra porter au trône un de ses ducs plutôt que de reconnaître des droits au souverain de la Francia occidentalis, un descendant de Pépin le Bref, Charles le Simple.

Aussi bien la restauration de l'Empire en 962 au profit d'Otton Ier ne rétablit-elle pas l'unité. Richer, l'historiographe de l'Église de Reims, ne releva même pas l'événement ! L'Empire des rois germaniques ne fut que la réunion de trois royaumes, Allemagne, Italie, Bourgogne, et il ne déborda pas leurs frontières. Que certains de ses chefs aient prétendu à un pouvoir universel, ce n'est pas exclu. Que des penseurs aient rêvé d'une « république chrétienne » gouvernée par l'empereur, c'est certain. Mais ces prétentions et ces rêves n'ont jamais été réalité.

Ils n'auraient pu le devenir que par le biais et dans les limites d'une mission religieuse de l'empereur. Summus Ecclesiae defensor, défenseur suprême de l'Église – avant tout de l'Église romaine – ou, plus largement, vicarius Christi, lieutenant de Dieu, celui-ci devait à ce titre pouvoir commander à tous les princes de la chrétienté, quand les intérêts de cette dernière étaient menacés, pour assurer sa protection. Mais cela supposait qu'il fût en communion avec la papauté. Or, depuis 1075, il la combattit plus souvent qu'il ne s'accorda avec elle.

Et celle-ci ? N'aurait-elle pu assumer la direction de l'Occident ? Ce n'était pas son rôle. Et quand elle prétendit le jouer – avec Innocent III, Innocent IV ou Boniface VIII, on en discute –, elle essuya un échec.

Dès 1200, d'ailleurs, Rome adopta la maxime, anglaise ou canonique : Rex imperator in regno. Elle refusa donc à l'empereur toute supériorité sur les rois et tout droit dans leurs royaumes. Elle encouragea ainsi le nationalisme. Au bas Moyen Âge, celui-ci s'affirma de plus en plus, en tout domaine, même religieux comme en témoigne un fait entre mille : le moine qui, en 1288, recopia à Camaldoli, en Étrurie, la liste des cardinaux en 1285 jugea bon d'ajouter le pays de chacun d'eux. En politique, le mouvement se concrétisa dans des États. Différents de taille et de structure : royaumes, principautés, « cités », les uns tendant à l'absolutisme, les autres engagés dans la voie du parlementarisme. Mais analogues dans leur indépendance de fait et dans la poursuite de leurs propres et seuls intérêts. L'Occident médiéval légua aux temps modernes le morcellement politique.

L'unité économique

L' économie évolua en sens inverse. Le Moyen Âge débuta, on l'a vu, dans la contradiction des échanges, le rétrécissement des horizons, la « ruralisation » de l'Occident. À partir du xe ou du xie siècle, il connut un renouveau du commerce et un progrès constant des relations d'affaires.

Moment et agents de cette reprise s'induisent plus qu'ils ne se constatent. Marc Bloch et, à sa suite, un grand nombre de spécialistes l'ont située vers 1050, à l'aube de ce qu'ils ont appelé le « second âge féodal ». Mais elle a commencé bien plus tôt en maintes régions du Nord et du Midi. Contacts avec les mondes byzantin et arabe, où le commerce tenait une grande place, rétablissement relatif et partiel de l'ordre public, introduction d'or, découverte d'argent et gonflement du stock monétaire, évolution des mentalités, plus sensibles aux biens de la terre et plus compréhensives pour ceux qui les produisaient ou les procuraient, exemple d'individus ou de groupes dynamiques, accroissement de la population et, partant, possibilité au obligation de spécialiser les tâches, progrès techniques : tous ces facteurs ont été invoqués pour l'expliquer et tous ont joué.

Le phénomène acquit rapidement vigueur et vitesse. Des transformations de tout genre le renforcèrent et l'accélérèrent : l'élargissement des frontières de l'Occident, la mise en service de navires de plus gros tonnage, l'introduction dans le circuit de nouveaux produits et surtout de quantités plus importantes de produits déjà échangés précédemment, le développement du crédit, l'invention de la comptabilité. Il buta finalement contre des limites ; pour parer à la concurrence déclenchée par l'industrialisation croissante, les producteurs adoptèrent le faux remède de la réglementation ; l'augmentation de la population s'arrêta et fit même place à un recul en de nombreux pays ; l'infrastructure et l'équipement restaient médiocres ; par la faute du système économique et social, les surplus étaient probablement minces et ils se dépensaient plus qu'ils ne s'investissaient ; dans un monde composé aux quatre cinquièmes de paysans que leur activité et leur mode de vie dispensaient d'acheter grand chose, quand bien même la pauvreté ne le leur eût pas interdit, les débouchés étaient réduits. Mais, entre-temps, l'élément moteur de l'Occident était devenu le commerce et ses organes, les villes.

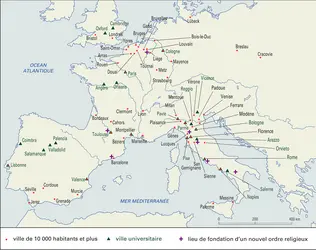

Avec leurs palais royaux ou leurs maisons communales, leurs halles et leurs ateliers, leurs écoles ou leurs universités, leurs cathédrales et leurs collégiales, leurs couvents, les villes redevinrent, de 1125 ou 1150 à 1250 ou 1300, les foyers de la civilisation au sens le plus large du mot. Puis elles saisirent, avec les princes, les commandes de l'Occident et l'orientèrent, aux xive et xve siècles, dans des voies nouvelles. Nées des affaires, elles firent des affaires une des premières préoccupations de l'époque et créèrent un climat où le matériel le disputa, souvent victorieusement, au spirituel. Jalouses de leur liberté, elles rejetèrent les prétentions théocratiques de l'Église, s'appliquèrent à réduire son champ d'action, s'ingérèrent dans ses affaires et, de toutes ces façons, sapèrent son crédit. Elles imposèrent même leurs conceptions et leurs goûts aux sciences, aux lettres et aux arts. Bref, elles devinrent inséparables de l'Occident. Au point que, dans toutes les contrées qu'il conquit ou influença, celui-ci suscita ou précipita l'essor urbain.

L'économie tissa donc des liens entre les composantes de l'Occident et elle pesa sur ses destinées. Mais elle ne lui conféra pas une réelle originalité : Byzance et l'Islam aussi avaient leurs villes. Elle ne toucha profondément qu'une minorité. Elle n'agit qu'à partir du second millénaire de notre ère. L'unité spirituelle fut plus spécifique, plus générale, plus précoce.

L'unité spirituelle

Pour réaliser l'unité spirituelle, il fallait répandre une croyance, y prévenir les dissensions et la faire vivre par ses adeptes.

La première tâche, l'évangélisation, alla de pair avec l'expansion de l'Occident. Tantôt les apôtres suivirent les soldats, les fonctionnaires et les marchands et couronnèrent leur action, tantôt ils leur frayèrent la route. Ils conquirent d'abord la Francie septentrionale, l'Irlande, l'Angleterre, l'Allemagne. Sous les Carolingiens, ils convertirent la Frise, la Saxe, la Moravie, la Carinthie slovène. Au xe siècle, ils pénétrèrent en Scandinavie, s'ancrèrent en Bohême, triomphèrent chez les Hongrois et atteignirent la Pologne. Avec le Drang nach Osten, ils portèrent l'Évangile en Finlande, dans les pays baltes et aux Slaves de Poméranie et de Prusse. Mais ceux de Serbie, Bulgarie et Russie échappèrent à Rome. Entre 860 et 871, ils avaient accueilli des missionnaires de Byzance. Quand le schisme éclata, ils restèrent dans la sphère d'influence de celle-ci. Le religieux rejoignit le politique pour couper l'Europe orientale de l'Occident.

Une pareille expansion n'allait pas sans danger pour l'unité de discipline et de doctrine.

On vient de rappeler la rupture dont pâtit la première. Le « grégorianisme » en fut un des facteurs. Ce mouvement, auquel les historiens ont, de façon discutable, donné ce nom en référence à Grégoire VII (1073-1085), avait entrepris de réformer le clergé, trop souvent concubinaire ou simoniaque. Il s'aperçut immédiatement qu'il n'y parviendrait pas sans une refonte des structures et il se mua en une ecclésiologie, et, par là, en une théorie de la société. Comme depuis toujours les rois intervenaient dans les questions religieuses, spécialement dans les nominations, et que réciproquement la hiérarchie catholique se mêlait d'affaires civiles au risque d'oublier sa fonction pastorale, il réclama la séparation du temporel et du spirituel et, par voie de corollaire, la gestion de ce dernier par les seuls ministres du culte, à l'exclusion des fidèles. Aux prétentions du patriarche de Constantinople à l'indépendance, il répondit par l'affirmation intransigeante du pouvoir universel de Rome. Pour ordonner le monde selon le plan de Dieu, il proclama la supériorité de l'ordre moral sur l'ordre politique, et donc du pape sur l'empereur. Il ne réalisa pleinement que le second point de ce programme, celui qui nous intéresse précisément ici. Il coupa ainsi Rome des Églises d'Orient, mais il fit de celle d'Occident une authentique monarchie, dont le chef, le pontife, était, dans toute la force du terme, souverain, dont les ministres, les cardinaux, se recrutaient dans toute la chrétienté latine, dont les plénipotentiaires, les légats, parcouraient constamment celle-ci.

Les ordres religieux agirent dans le même sens. Les abbayes avaient, dès le début du Moyen Âge, tenu en Occident une très grande place. Jusqu'au xe siècle, elles avaient été indépendantes les unes des autres. Avec Cluny au xe siècle, elles prirent la coutume de se grouper autour d'une règle et, pour interpréter et faire appliquer celle-ci, d'un chef unique ou d'une assemblée commune, d'un « chapitre général ». La plupart des ordres nés de la sorte obtinrent d'être « exempts » de l'autorité de l'ordinaire pour ne relever que du pape et ils essaimèrent dans tout l'Occident. Ils renforcèrent ainsi l'unité disciplinaire autour de Rome.

C'est au moment même où celle-ci se resserrait que l'unité doctrinale commença à être sérieusement menacée. Jusque-là, le problème de la grâce – de la collaboration de Dieu et de l'homme dans l'œuvre du salut individuel – avait seul opposé les théologiens latins et il n'avait éloigné de l'orthodoxie que très peu d'entre eux. Au xie siècle, la contestation s'enfla dans ses critiques comme dans le nombre de ses adhérents. Le retour aux sources de l'Église, à l'Évangile, révéla la distance qui séparait l'institution de ses idéaux. Des réformateurs s'élevèrent contre le clergé, spécialement contre la hiérarchie, responsable à leurs yeux de ces « déviations », contre son incurie, sa richesse, ses compromissions. Ils réclamèrent l'abandon de ses biens et le droit de prêcher à son instar ou à son défaut. Condamnés par elle, ils rejetèrent certains des sacrements qu'elle administrait et les dogmes qu'elle avait définis, pour ne plus admettre que l'Écriture ou même que l'inspiration personnelle comme règle de foi. Telle fut, pour se borner à quelques noms, l'histoire, au xiiie siècle, des Vaudois dans les pays méditerranéens et, au xive, de Wiclif en Angleterre et des Frères du libre-esprit en Allemagne. Quant au catharisme ou albigéisme, il ne fut pas précisément une hérésie, puisque sa croyance de base, le dualisme, était étrangère au christianisme, mais il emprunta à celui-ci beaucoup d'éléments et représenta pour lui le péril le plus grave en cette seconde partie du Moyen Âge. L'Église lutta contre ces mouvements par la prédication et, à partir de 1200, par l'Inquisition. Elle les obligea à reculer, elle ne les élimina pas.

Que la hiérarchie ait prêté à de telles attaques mène à s'interroger sur la portée du christianisme. Comment était-il connu, compris, vécu ? Le problème se pose, partiellement, pour l'élite religieuse et on le reprendra à propos des conceptions monastiques de l'homme et de la nature. Il concerne surtout les masses et, à ce niveau, ne peut se résoudre que grossièrement. La religion s'enseignait peu et mal. Point de catéchèse par le clergé ou à peine : les enfants héritaient la foi de leurs parents. Adultes, ils ajoutaient à ce bagage ce qu'ils entendaient à l'homélie dominicale, si elle se donnait, si elle était substantielle et s'ils y assistaient. Et aussi ce qu'ils pouvaient voir. La liturgie était chargée de sens mais elle ne déployait tous ses fastes que dans les abbatiales et collégiales, elle n'était sans doute pas commentée comme elle le demandait, elle n'était l'affaire que des prêtres et employait une langue incompréhensible aux fidèles. Sculptures, fresques et miniatures instruisaient aussi, mais toutes les églises n'étaient peut-être pas décorées et, même au bas Moyen Âge, au temps des premières « bibles des pauvres », les manuscrits n'atteignaient guère les foules. Si bien que le christianisme était pour la plupart de ses adeptes une morale plus qu'un dogme ; et, par le fait même, une morale dont l'observation n'était pas suffisamment une réponse de l'homme à l'amour de Dieu, qu'on respectait surtout par crainte du courroux céleste sur cette terre et dans l'au-delà. Du moins ses vérités fondamentales étaient-elles connues, et ses préceptes essentiels, plus ou moins suivis. Et l'oublier eût été difficile car le christianisme était présent à toutes les manifestations de la vie individuelle et collective. Il pouvait être, dans une mesure variable, tronqué, défiguré, trahi. Il n'en formait pas moins le lieu géométrique de l'Occident. Celui-ci s'arrêtait d'ailleurs aux frontières du catholicisme romain. Et il demandait au credo sa vision du monde.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Léopold GÉNICOT : membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à l'université de Louvain

Classification

Média

Autres références

-

AGRICOLE RÉVOLUTION

- Écrit par Abel POITRINEAU et Gabriel WACKERMANN

- 8 077 mots

...siècle, l'agriculture traditionnelle est avant tout une agriculture de subsistance associée à une économie domestique fermée, dite économie de besoin. En Europe occidentale, le domaine héritier direct de la villa carolingienne, composée d'une réserve et de tenures (ou manses), reste l'unité de production... -

AGRICULTURE - Histoire des agricultures jusqu'au XIXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 6 087 mots

- 2 médias

Pour tenter de surmonter ces difficultés,à partir de l'an 1000, dans la moitié nord tempérée froide de l'Europe, l'usage de toute une gamme d'outils se répandit, en relation avec l'essor de la sidérurgie. Fourneaux à fonte et forges hydrauliques ont permis de produire... -

ALBIGEOIS (CROISADE CONTRE LES)

- Écrit par Jacques LE GOFF

- 4 153 mots

- 2 médias

Le terme « albigeois » a servi, dès le milieu du xiie siècle, à désigner les hérétiques du Languedoc, bien que l'Albigeois ne paraisse pas, aux yeux des historiens modernes (qui ont continué à user de cette appellation devenue traditionnelle), avoir été le principal foyer de l' ...

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne médiévale

- Écrit par Pierre-Roger GAUSSIN

- 14 138 mots

- 7 médias

Plus de six siècles séparent la Germanie héritée des Carolingiens de cette « fédération de princes » qu'est l'Allemagne de la Réforme. L'histoire de cette longue période offre le contraste entre une politique vainement hantée par l'idée d'empire et la lente formation de la société...

- Afficher les 157 références

Voir aussi