- 1. Trésors religieux et collections princières

- 2. La vénération de l’Antique et l’émergence d’une approche scientifique

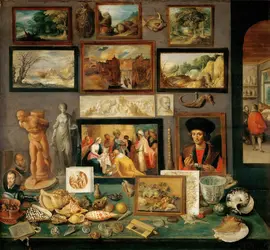

- 3. L’ouverture des collections et la question du bâtiment (xvie-xviiie siècles)

- 4. En France, l’œuvre de la Révolution

- 5. Spolier et protéger

- 6. Consacrer les artistes (xixe siècle)

- 7. Vers l’universalité

- 8. Un développement mondial (xixe et xxe siècles)

- 9. Vers une mission d’éducation

- 10. La passion de l’histoire et du patrimoine

- 11. Remise en cause et renouveau

- 12. Avancées muséographiques

- 13. Enrichir les collections

- 14. Une politique d’accueil et d’information

- 15. Mondialisation et après ?

- 16. Bibliographie

MUSÉE

Article modifié le

Remise en cause et renouveau

Les créateurs ont été les premiers à mettre en doute, parfois non sans violence, le bien-fondé d'une institution qui leur était doublement destinée, comme lieu de formation et comme terme de consécration. Le mot célèbre de Pissarro : « Il faut brûler les nécropoles de l'art » – auquel fait écho celui de Vasarely : « Je veux en finir avec tout ce qui précisément fait le musée : l'œuvre unique et irremplaçable, le pèlerinage, la contemplation passive du public… » – montre bien que le musée, conçu au départ comme dépôt des règles et des recettes du « beau métier » et du « beau style », comme garant d'une continuité dans la tradition, passa très vite pour imposer des références contraignantes, nuisibles à la liberté de la création, et des critères esthétiques suspects d'entraver la compréhension par le public des courants les plus modernes.

Il est un fait que, depuis la fin du xixe siècle, l'apprentissage technique et formel de l'artiste s'est de plus en plus détaché des exemples du passé, que l'utilisation, par les sculpteurs et les peintres, de matériaux nouveaux et très divers, voire de technologies nouvelles qui leur étaient jusque-là étrangères – de la photographie au numérique – et la fabrication industrielle des produits classiques ont mis un terme à l'idée du métier ancestral. On peut constater toutefois, chez nombre d’artistes, un mouvement inverse, qui a pris la forme d'un retour à un état d'esprit et à des pratiques plus « professionnelles » et d'un regain d'intérêt pour la nature et l'« art des musées » comme sources d'inspiration. Il est hors de doute que la tradition, telle que l'envisageait le xixe siècle, a perdu de sa signification ; aucun système cohérent de normes et de règles, nul corpus de recettes et de procédés ne définissent une activité qui se disperse désormais, de mouvements d'avant-garde en accès de nostalgie, dans le champ infini de tous les possibles, et n'assume plus de missions de représentation collective ni, a fortiori, aucun critère d'ordre esthétique.

La faveur dont bénéficie à nouveau l'institution auprès du public – la fréquentation des musées de France, par exemple, a triplé à partir des années 1960 et tourne depuis les années 1980 autour de 70 millions de visiteurs annuels, dont plus de 50 % en Île-de-France – ne tient pas uniquement à un repli des esprits sur les réussites du passé. Les multiples attaques dont elle a été la cible depuis plus d'un siècle de la part des artistes et des intellectuels – en mai 1968 encore, certains militants réclamaient son abolition en tant que bastion inaccessible de la culture bourgeoise et l'éparpillement des collections dans les lieux mêmes de la vie quotidienne – ont certainement contribué, quoi qu'on en dise, à faire prendre conscience à ses responsables de l'image grandiloquente et de l'indifférence passive au présent qu'elle avait héritées du xixe siècle. Le résultat est que, sur la base des objectifs qui leur avaient été assignés dès cette époque – conservation et étude des collections, souci de perpétuer le goût de l'art et de l'histoire, de développer l'intérêt pour la science et d'agrémenter les loisirs, volonté de prestige enfin –, les musées ont opéré depuis la fin des années 1970 une sorte de métamorphose, fondée sur différents axes : renouveau de l'architecture et de la muséographie, programmes soutenus d’expositions, diversification des politiques tarifaires et de l’offre éducative, développement des ressources propres (dont le mécénat), recours croissant au numérique pour la diffusion des collections et l’adaptation des aides à la visite.

Expression de l'orgueil national, l'architecture des musées métropolitains du siècle passé obéissait à un goût de l'emphase et du grandiose qui semble avoir vécu : l'ultime manifestation du fameux « style temple », inspiré de l'Antiquité gréco-romaine, qu'avaient inauguré Leo von Klenze à la Glyptothèque de Munich (1816-1830) et Carl Friedrich Schinkel à l'Altes Museum de Berlin (1824-1828), fut la National Gallery de Washington, construite de 1937 à 1942 par Pope et Rice. Celle-ci a été agrandie d'un nouvel édifice inauguré en 1978, composé de trois tours triangulaires, dû à Ieoh Ming Pei, qui, bien que dénué de toute référence à l’Antiquité, s'harmonise avec le bâtiment principal par l'ampleur de ses proportions et son revêtement de pierres.

Si le musée contemporain demeure un monument d'aspect exceptionnel dans le paysage urbain, c'est de plus en plus comme œuvre d'art en soi, tel le musée Guggenheim de Franck Lloyd Wright à New York, et non comme expression solennelle, mais standardisée d'un contenu et d'une fonction. Dans l'entre-deux-guerres s'est fait jour par ailleurs, à côté de grandes réalisations de prestige, une tendance à la discrétion privilégiant l'intégration aux lieux, surtout lorsqu'il s'agit de sites naturels : Rijksmuseum Kröller-Müller d'Otterlo par Henry Van de Velde (1922-1953) ; musée de la Préhistoire à Nemours (achevé en 1981) ; musée de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, par Roland Simounet (inauguré en 1984) ; et, toujours en région Hauts-de-France, l’admirable épure qu’est le bâtiment du Louvre-Lens (inauguré en 2012), dû au cabinet d'architecture SANAA des Japonais Kazuyo Sejima et Ryūe Nishizawa, associé à la Française Catherine Mosbach pour l’intégration au parc environnant de 20 hectares.

Depuis les années 1980, on constate dans l'architecture des musées nouvellement construits un retour à la volonté de monumentaliser certaines parties de l'édifice pour faire ressortir davantage l'importance de son contenu. Cette tendance qui s'exprime dans les styles les plus divers, de l'historicisme au postmoderne et au high-tech, est particulièrement évidente dans les réalisations américaines et allemandes – la Staatsgalerie de Stuttgart par James Stirling (achevée en 1982), le Wallraf-Richartz-Museum de Cologne, par Peter Busmann et Godfrid Haberer (1976-1985), le Museum fur Kunsthandwerk de Francfort, par Richard Meier (1979-1985) – ou encore le musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg, par Adrien Fainsilber (inauguré en 1998) et, dans un langage architectural multiculturel, le Centre Pompidou-Metz (inauguré en 2010), dû aux architectes associés Shigeru Ban, Jean de Gastines et Philip Gumuchdjian. L'étrange et solennelle pyramide de verre de 20 mètres de haut conçue par Pei pour l'entrée principale du « Grand Louvre » relève de préoccupations analogues. En revanche, l'extravagant musée de Bilbao (inauguré en 1997), musée sans collections et sans véritables cimaises, dû à l'architecte américain Frank O. Gehry, semble un pur geste architectural ; impression largement corrigée dans l’imposant et complexe bâtiment de la fondation Louis-Vuitton au bois de Boulogne (achevé en 2014), dû également à Frank Gehry, et qui bénéficie d’espaces orthogonaux et de véritables surfaces d’exposition verticales et horizontales… Inaugurée au printemps 2021, après l’intervention de l’architecte Tadao Andō, l’installation de la « Pinault Collection », dans la magnifique rotonde de l’ancienne Bourse de commerce de Paris, est un autre exemple, historiciste celui-là, de cette recherche de solennité architecturale. Il convient de mentionner également, au titre de cette évolution récente du mécénat qui conduit les grandes entreprises à se comporter en opérateurs culturels en art moderne et contemporain, la fondation Lafayette Anticipations (créée par les Galeries Lafayette et dotée d’un espace d’exposition et de création rue du Plâtre, à Paris), la fondation Carmignac (somptueusement installée dans la villa du même nom et son parc de sculptures sur l’île de Porquerolles), ou encore la fondation Martell (groupe Pernod-Ricard) à Cognac, et le fonds de dotation « agnès b » avec sa « Fab. » du XIIIe arrondissement. Mais il est vrai que l’exemple avait été donné dès 1984 par la Maison Cartier – avec la création, sous l’égide de la Fondation de France, de la célèbre institution du boulevard Raspail –, puis par la fondation d’entreprise Ricard, créée en 1998 – et devenue en 2020 la fondation d’entreprise Pernod-Ricard, une plateforme de soutien aux artistes dont l’ambition est de faire rayonner la jeune scène contemporaine en France et dans le monde.

En réaction aux enfilades interminables de galeries et de cabinets des musées-temples, imposant au visiteur un parcours chronologique fastidieux des collections, et subordonnant le plus souvent la présentation des objets à un principe de symétrie répétitif qui nuit à leur valorisation individuelle, les recherches se sont orientées vers une diversification des espaces et de leur succession. Le musée en ruche d'abeilles de Victor Horta à Tournai (1914-1928), le plan trapézoïdal à distribution asymétrique du Museum of Fine Arts de Houston (Mies van der Rohe, 1950), quel que soit leur degré de réussite, comptent parmi les jalons les plus importants de cette évolution qui devait aboutir au musée « libre », à vaisseau unique divisé en aires modifiables à volonté grâce à des cloisons mobiles (aménagement initial du Musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris ; Sainsbury Centre, université d'East Anglia, Grande-Bretagne, par Norman Foster).

Actuellement, les cloisons mobiles tendent à n'être plus utilisées que dans les espaces réservés aux expositions temporaires (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf, par H. Dissing et O. Weitling), tandis que les salles permanentes, conçues de nouveau comme autant d'espaces clos, obéissent aux mêmes contraintes que celles de jadis (réaménagement du Musée national d'art moderne par Gae Aulenti, 1982-1986). Spectaculaire et unique en son genre (il n'en existe que de pâles dérivés), le circuit en hélice du musée Guggenheim à New York (F. L. Wright, 1959) vaut lui aussi davantage comme geste architectural que comme innovation muséographique. Au regard du volume global de l'édifice, l'espace et les surfaces impartis aux œuvres y sont en effet restreints et leur exposition assez monotone ; imposant par ailleurs une visite continue, ce musée laisse peu de place aux initiatives personnelles de circulation. Initiative très originale dans sa spécificité, le musée d'Art moderne de la Menil Collection à Houston, achevé en 1986 (architecte : Renzo Piano) offre une solution de compromis entre ces deux polarités : excluant le principe de l'accrochage fixe, il ne comporte, en effet, que des espaces d'exposition temporaire, « alimentés » par un treasure house, bâtiment coffre-fort renfermant les collections permanentes, accessibles sur demande uniquement. Le Museum of Modern Art (MoMA) de New York a quant à lui opté, lors de ses travaux d’extension achevés en 2019 et dus à Jean Nouvel, pour un renouvellement régulier (six à neuf mois) de son accrochage, ses espaces permanents ne permettant pas, comme au Centre Pompidou, d’exposer la totalité de sa richissime collection en continu.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert FOHR : historien de l'art

Classification

Médias

Autres références

-

MUSÉE, NATION, PATRIMOINE 1789-1815 (D. Poulot)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 521 mots

Dominique Poulot est l'un des meilleurs spécialistes français de l'histoire des musées, plus spécialement sous la Révolution et au xixe siècle. Parmi les nombreuses études qu'il a consacrées à ce domaine, il faut citer notamment « L'Avenir du passé, les musées en mouvement » (in ...

-

MUSÉES DE FRANCE STATUT DES

- Écrit par Marie CORNU

- 2 654 mots

La loi relative aux musées de France, dite loi musée, adoptée le 4 janvier 2002, vient opportunément encadrer l'activité des institutions en charge de la conservation et de la présentation au public des collections. Jusque-là, une ordonnance provisoire du 13 juillet 1945 fixait très sommairement...

-

MUSÉE ET MÉDIATION NUMÉRIQUE

- Écrit par Geneviève VIDAL

- 3 325 mots

- 1 média

Les médiations numériques muséales, qui relèvent d’innovations techniques, culturelles et sociales en évolution permanente, font l’objet d’une grande variété d’usages, par le biais de dispositifs de communication. Elles soulèvent plusieurs enjeux relatifs aux politiques numériques conduites...

-

AIX-LA-CHAPELLE, histoire de l'art et archéologie

- Écrit par Noureddine MEZOUGHI

- 1 002 mots

- 2 médias

Aix connut son apogée quand Charlemagne s'y installa définitivement, en 794. Il entreprit alors la construction d'un vaste palais sur un plan régulier imité de l'Antiquité romaine. L'ensemble a malheureusement disparu, à l'exception de la célèbre chapelle...

-

ANGIVILLER CHARLES CLAUDE DE LA BILLARDERIE comte d' (1730-1809)

- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE

- 607 mots

- 1 média

La faveur de Louis XVI vaut à d'Angiviller de remplacer, en 1774, le marquis de Marigny comme surintendant des bâtiments du roi. Ses idées sont plus personnelles que celles de son prédécesseur, mais il reconnaît la valeur de l'œuvre accomplie par lui grâce aux sages conseils dont il a su s'entourer...

-

ANTHROPOLOGIE DU PATRIMOINE

- Écrit par Cyril ISNART

- 4 703 mots

- 2 médias

...privilégié de l’anthropologie sociale et culturelle, notamment à travers la mise en valeur des productions plastiques des peuples non occidentaux dans les musées d’ethnographie dès le xixe siècle ou l’émergence du folklore comme science des cultures européennes. La littérature consacrée à la transmission... -

ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Archéologie et enjeux de société

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 678 mots

- 2 médias

...du territoire métropolitain ne fit l'objet d'aucune recherche institutionnelle appuyée sur l'Université, et se trouva abandonnée aux notables locaux. Le musée des Antiquités nationales, créé en 1867, ne fut pas en France, comme dans d'autres pays, installé au cœur de la capitale, mais dans sa banlieue,... - Afficher les 160 références

Voir aussi

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- GREC ART

- COLLECTION, art et culture

- TEMPLE

- COLLECTIONNEURS

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- MÉDIÉVAL ART

- HISTOIRE DE L'ART

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- LOUVRE-LENS MUSÉE DU

- MODÈLE, art

- CLASSIQUE ART

- ART DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE

- ANONYMAT DANS L'ART

- ÉCOMUSÉE

- LOUVRE MUSÉE DU

- VERSAILLES

- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XIXe s.

- ANTIQUITÉ, sculpture

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE

- CATALOGUE, histoire de l'art

- POLITIQUE CULTURELLE

- PILLAGE DES ŒUVRES D'ART

- BARNES FONDATION

- LOUVRE ABU DHABI, musée

- HERMITAGE AMSTERDAM, musée