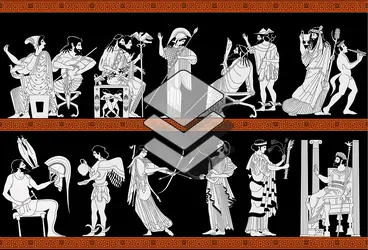

MYTHOLOGIES Dieux et déesses

Article modifié le

La grande déesse : la Terre-Mère

Les déesses des cultures néolithiques et des premières civilisations du Proche-Orient, de l'Iran et de l'Inde sont avant tout des divinités de la fertilité, en relation avec la terre, les eaux et la végétation. Leurs statues et leurs effigies illustrent leur consubstantialité avec la végétation, spécialement avec l'agriculture. En fin de compte, elles expriment l'inépuisable fécondité de la Terre.

En effet, la Terre est la mère universelle. Eschyle glorifie la Terre qui« enfante tous les êtres, les nourrit, puis en reçoit à nouveau le germe fécond » (Choéphores, 127-128). Une conception analogue survivait encore au xixe siècle parmi certaines tribus primitives. Un prophète de la tribu nord-américaine Umatilla refusait de travailler la terre : « C'est un péché, disait-il, de blesser ou de couper, de déchirer ou de griffer notre mère commune, par des travaux agricoles. » Et il ajoutait : « Vous me demandez de labourer le sol ? Irai-je prendre un couteau pour le plonger dans le sein de ma mère ? Mais alors, lorsque je serai mort, elle ne me reprendra plus dans son sein. Vous me demandez de bêcher et d'enlever des pierres ? Irai-je mutiler ses chairs afin d'arriver à ses os ? Mais alors je ne pourrai plus entrer dans son corps pour naître de nouveau. Vous me demandez de couper l'herbe et le foin et de le vendre et de m'enrichir comme les Blancs ? Mais comment oserais-je couper la chevelure de ma mère ? »

L'hymne homérique dédié à Gaia (Terre) exalte « la Terre, mère universelle aux solides assises, aïeule vénérable qui nourrit tout ce qui existe [...]. C'est à toi qu'il appartient de donner la vie aux mortels, comme de la leur reprendre [...]. » C'est la raison pour laquelle la grande déesse, la Terre-Mère, est considérée non seulement comme la source de la vie et de la fertilité, mais aussi comme la maîtresse du destin et la déesse de la mort. Dans l'Inde, Durgā-Kālī est à la fois créatrice et destructrice, principe de la vie et de la mort.

En Mésopotamie, Ishtar est la déesse de l'amour par excellence, mais aussi la déesse de la guerre. On l'appelle « Dame de l'amour », « Reine du plaisir », mais aussi « la Vaillante », « la Dame des batailles ».

Parmi les noms de grandes déesses, les plus connus sont Ardvî et Anâhita en Iran, Ishtar à Babylone, 'Atar'ate en Syrie, Astarté en Phénicie, Tanit à Carthage, Déméter et Aphrodite en Grèce, Cybèle en Asie Mineure. Toutes ces déesses présentent une structure analogue. Elles expriment la sacralité de la vie et le mystère de la fertilité, mais aussi le caprice et la cruauté. D'un côté, elles prodiguent la vie, la force et la fécondité ; à l'opposé, elles apportent la guerre ou les épidémies. Presque toutes sont des déesses de la vie, de la fertilité et de la mort tout ensemble. En un certain sens, on peut déchiffrer dans leur personnalité la valorisation religieuse de la vie cosmique, avec tous ses mystères et toutes ses contradictions.

Ishtar

Un des mythes les mieux connus de la déesse Ishtar raconte sa descente aux enfers, où les morts vivent dans les ténèbres et se nourrissent d'argile. Parvenue au seuil de l'enfer, Ishtar demande au portier de lui ouvrir. Celui-ci en réfère à la reine des morts, la déesse Éreshkigal, sœur d'Ishtar et épouse de Nergal, dieu des enfers. Éreshkigal exige qu'à chacune des sept portes qu'elle doit franchir, Ishtar se dépouille d'un de ses vêtements ou ornements : d'abord sa tiare, puis ses pendants d'oreilles, son collier, sa ceinture, les anneaux de ses mains et de ses pieds, enfin « le vêtement de pudeur de son corps ». En cet état de nudité, qui l'assimile aux morts, Ishtar arrive devant sa sœur. Désarmée, impuissante, elle ne peut pas s'échapper.

Pendant son absence tout languit sur la Terre : les plantes dépérissent, les animaux et les hommes cessent de se multiplier. Les dieux s'inquiètent et décident d'intervenir auprès d'Éreshkigal. Finalement, Ishtar est aspergée avec des « eaux de la vie » et elle retourne sur la Terre en franchissant de nouveau les sept portes et en reprenant ses vêtements et ses ornements. Avec sa réapparition, la vie reprend son cours.

Un mythe similaire se retrouve en Phénicie : la déesse Astarté descend aux enfers pour ramener son amant, Adonis, jeune chasseur qui fut tué par un sanglier. Astarté panse ses blessures et le guérit.

Certaines grandes déesses ont joué un rôle important dans les mystères de l'époque hellénistique. Mais, à l'exception de Déméter, fondatrice mythique des mystères d'Éleusis, il s'agit d'une élaboration tardive des mythes et rites anciens.

Déméter et les mystères d'Éleusis

Déméter est par excellence la Terre-Mère. Déjà les érudits de l'Antiquité interprétaient son nom comme Ge-meter, « la Terre-Mère ». Les savants modernes rapprochent la première syllabe de Déméter du Dorique Da. Or ce dernier terme désigne aussi la Terre, de sorte que la signification originelle était bien celle de Terre-Mère.

Mais cette déesse grecque se distingue de ses sœurs du Proche-Orient antique par sa fonction civilisatrice et surtout par le rôle qu'elle joue dans les mystères d'Éleusis. Déméter devient la déesse de la glèbe fertile ; un de ses surnoms est Karpophoros, « celle qui porte fruit ». Elle a fait don aux humains de l'agriculture : la diffusion de l'agriculture était considérée, en Grèce, comme le commencement de la civilisation. En outre, Déméter, en fondant les mystères d'Éleusis, avait permis aux initiés de dépasser leur condition humaine et d'être introduits dans la famille divine – chose inconcevable pour les autres dieux et déesses, habitants de l'Olympe.

Selon le mythe, Perséphone, la fille de Déméter, était en train de cueillir des fleurs lorsque le dieu de l'Enfer, Hadès (Pluton), la saisit et la plaça sur son char. Déméter chercha vainement sa fille, et c'est seulement après dix jours qu'Hélios lui apprit que Pluton l'avait enlevée avec l'assentiment de Zeus. Affligée, Déméter s'éloigna alors des dieux. Elle prit la forme d'une vieille femme, endossa des vêtements de deuil et s'arrêta à Éleusis, à l'ombre d'un olivier. Peu de temps après, elle fut conduite au château royal par les filles du roi Chélios. À la demande de la reine, Métanire, Déméter accepta de prendre soin de son fils nouveau-né, Démophon. Prise d'affection pour l'enfant, la déesse voulut le rendre immortel : le jour elle l'oignait d'ambroisie, la nuit elle le purifiait dans le feu. Mais en découvrant son fils sur la braise, Métanire jeta un cri de terreur. C'est alors que la déesse se révéla : « Je suis Déméter, la vénérée, dit-elle, celle qui procure la régénération », et demanda qu'on lui élevât un grand temple en ce lieu. « Je vous enseignerai moi-même les mystères sacrés, afin qu'à l'avenir vous puissiez me rendre un culte et apaiser mon courroux. » Elle rejeta son déguisement et se manifesta dans sa beauté divine, remplissant la salle de sa clarté. Puis elle disparut.

Comme elle avait rendu la Terre stérile, les dieux étaient privés de leurs offrandes. Zeus la convoqua donc dans l'Olympe. Mais Déméter déclara qu'elle ne rendrait pas la fertilité à la Terre avant de revoir sa fille. Finalement Zeus décida que Perséphone séjournerait deux tiers de l'année auprès de sa mère et le troisième avec Hadès. Avant de quitter la Terre, Déméter chargea Triptolème de parcourir le monde et de répandre la culture des céréales, et elle institua les rites secrets de ce qu'on appelle depuis la plus haute Antiquité les mystères d'Éleusis.

Le culte secret d'Éleusis a dominé plus de mille ans la vie religieuse de la Grèce. « Heureux celui des hommes vivant sur la Terre qui a vu ces choses ! » est-il écrit dans l'Hymne homérique à Déméter (vers 483-480). « Celui qui n'a pas connu les saintes orgies et celui qui y a pris part n'auront pas, même après la mort, un sort identique dans les séjours ténébreux. » De son côté, Pindare exalte ceux qui sont initiés aux mystères d'Éleusis : « Il connaît la fin de la vie ! » « Ô trois fois heureux ceux des mortels qui, après avoir contemplé ces mystères, s'en iront chez Hadès : eux seuls y pourront vivre ; pour les autres, tout sera souffrance » (Sophocle). Et dans le Phédon, Platon écrit : « Celui qui viendra chez Hadès sans avoir pris part à l'initiation et aux mystères sera plongé dans le bourbier ; au contraire, celui qui aura été purifié et initié vivra avec les dieux. »

Mais le secret d'initiation a été bien gardé. Nous ne savons presque rien des rites secrets. Ce qu'on croit comprendre, c'est que les participants aux rites étaient progressivement introduits dans la présence de Déméter et de Perséphone et finissaient par être en quelque sorte adoptés dans la famille divine. De toute manière, les initiés subissaient une transmutation de leur condition humaine ; c'est la raison pour laquelle tous les auteurs anciens parlaient du « sort heureux » des initiés après leur mort.

Isis

Selon le mythe, Isis était l'épouse du dieu Osiris. Surpris par son frère, Seth, Osiris fut tué traîtreusement, son corps morcelé et les lambeaux dispersés. Aidée par Nephthys, Isis rassembla les morceaux du corps d'Osiris et lui rendit la vie. Osiris descendit aux Enfers et devint le Juge des morts. Plus tard, leur fils Horus vengea son père.

Hérodote désignait déjà sous le nom de « mystères » les cérémonies de la mort d'Osiris et de la découverte de son corps, bien qu'une grande partie de ces rites fût publique. Mais dans les temps hellénistiques, ce scénario rituel devint un véritable mystère, comportant une initiation et des cérémonies secrètes, sur lesquelles, malheureusement, nous sommes assez peu informés. Il est probable que, à travers l'initiation et grâce à Isis, le néophyte obtenait un sort meilleur après la mort. Tout comme elle avait rappelé à la vie Osiris, Isis assurait au néophyte une renaissance d'ordre spirituel. Apulée, dans son roman Les Métamorphoses, raconte en partie les cérémonies. Il déclare qu'il a subi « une mort volontaire » et qu'il a « approché le royaume de la mort », afin d'obtenir son « jour de naissance spirituelle ». Il ajoute : « Au milieu de la nuit, j'ai vu le soleil resplendir de son pur éclat » – et de nombreuses interprétations ont été données à ce passage. Non moins importante est la description de la déesse Isis, telle qu'elle se révèle au néophyte pendant son sommeil.

La grande déesse indienne

Dans l'Inde, la grande déesse acquiert un rôle prépondérant au début de notre ère. Connue sous des noms multiples – Umā, Pārvatī, Devī, Durgā, Kālī, Kumārī, Ambikā, Caṇḍi, etc. –, elle est la Mère divine qui soutient aussi bien l'univers et tous ses êtres que les multiples manifestations des dieux. On reconnaît dans les mythes, les théologies et les rites de la grande déesse indienne cette « religion de la Mère », qui a régné jadis sur une aire égéo-afro-asiatique très vaste et qui fut de tout temps la principale forme de dévotion chez les nombreuses populations autochtones de l'Inde. Mais dans le çāktisme et le tantrisme, la déesse est investie de prestiges nouveaux et plus profonds. On identifie dans la Śakti à la fois le mystère de la Création et le mystère de l'Être, de tout ce qui est et qui devient, meurt et renaît d'une manière incompréhensible. La déesse en arrive à symboliser le caractère irréductible du sacré et du divin, l'essence insaisissable de la réalité ultime.

Lorsqu'un grand danger menace les assises du cosmos, les dieux font appel à la Śakti pour le conjurer. Un mythe célèbre raconte ainsi comment naquit la grande déesse. Un monstrueux démon, Mahisha, menaçait l'Univers et l'existence même des dieux. Brahmā et le panthéon tout entier firent appel à l'aide de Viṣṇu et de Śiva. Gonflés de colère, tous les dieux émirent ensemble leurs énergies sous la forme d'un feu qui sortait de leur bouche. Ces feux, en se combinant, constituèrent un nuage igné qui finalement prit la forme d'une déesse à dix-huit bras. Et ce fut cette déesse, la Śakti, qui réussit à écraser le monstre Mahisha et, du même coup, sauva le monde. Comme le remarque Heinrich Zimmer, les dieux « avaient restitué leurs énergies à la Śakti, la Force unique, la source de laquelle tout est sorti au commencement. Le résultat avait été un grand renouveau de l'état primitif de la puissance universelle. »

Les épiphanies de la déesse sont multiples et apparemment contradictoires. Sous le nom de Kumārī, elle est une jeune fille ; en tant que Pārvatī, elle est la chaste épouse de Śiva ; sous la forme de Kālī, elle est horrible et terrifiante ; son corps squelettique est couvert d'une peau de tigre ; elle tient dans les mains une épée, un bâton et un lacet, et porte un collier fait de crânes humains, sa bouche est ensanglantée. On lui offre du sang et des boissons enivrantes. En certaines régions, jusqu'au xixe siècle, des sacrifices humains étaient célébrés en son honneur. Dans les rites sexuels tantriques, Śiva et sa Śakti constituaient le modèle exemplaire pour le couple d'initiés. Mais dans le vishnuisme, l'amour qui liait Radhā à Krishna était devenu, pour les fidèles, le modèle d'une dévotion très élevée.

En somme, à l'apogée de l'hindouisme, dans son expression soit çivaïte, soit vichnouite, la grande déesse avait élargi considérablement le domaine originel de la sacralité. Elle n'était plus seulement la Mère universelle, la divinité de la fertilité, de l'amour et de la mort, elle était devenue l'inspiratrice des mystiques, la patronne des ascètes et des yogins, le modèle des philosophes et des poètes, le guide sûr dans l'explication des mystères, l'aide incomparable dans la longue et laborieuse quête de la délivrance.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Mircea ELIADE : professeur à l'université de Chicago

Classification

Médias

Autres références

-

ALCHIMIE

- Écrit par René ALLEAU et Encyclopædia Universalis

- 13 647 mots

- 2 médias

Dans la Chine antique, toute ville seigneuriale avait deux fondateurs : l'ancêtre du seigneur et le « saint patron » du prévôt des marchands, qui avaient défriché ensemble le domaine, à l'imitation du laboureur divin, de l'inventeur de l'agriculture, Shennong. Or ce démiurge... -

ANTHROPOLOGIE DE L'ART

- Écrit par Brigitte DERLON et Monique JEUDY-BALLINI

- 3 612 mots

- 1 média

...dans des approches qui, en articulant désormais la forme et la fonction des objets, traitent des processus de leur fabrication et de leur mise en scène. Sur la base de ses observations des façades peintes des maisons cérémonielles en Nouvelle-Guinée, Anthony Forge déconstruit l’idée selon laquelle l’art... -

ASSYRO-BABYLONIENNE RELIGION

- Écrit par René LARGEMENT

- 4 272 mots

- 5 médias

-

ASTROLOGIE

- Écrit par Jacques HALBRONN

- 13 315 mots

Est-ce que lesmythologies se sont constituées à partir des planètes ? Elles sont certainement antérieures à leur découverte, tout comme on nomme les nouveaux astres en puisant dans un panthéon inépuisable de dieux et de déesses, voire de figures littéraires. On n'a pas inventé le dieu Mars parce qu'il... - Afficher les 55 références

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE

- STATUE DE CULTE

- GRECQUE RELIGION

- FERTILITÉ & FÉCONDITÉ RITES & DIVINITÉS DE LA

- MYSTÈRES RELIGIONS DITES À

- COSMOLOGIES, philosophie

- RELIGION PRIMITIVE

- ESPRITS

- BAJAME

- BUNDGIL

- BA-ILAS

- DÉMOPHON

- AURIGNACIEN

- SOLEIL SYMBOLISME & DIVINITÉS DU

- PERSÉPHONE ou KORÈ

- RUWA

- TEMAUKEL

- TSHI

- TIRAWA-ATIUS

- GRECQUE MYTHOLOGIE

- VṚTRA ou VRITRA

- MAWU

- MÉTANIRE

- AFRIQUE NOIRE RELIGIONS DE L'

- HÉROS & IDOLES

- VÉDIQUE PANTHÉON

- HINDOUISTE PANTHÉON

- DÉESSE, hindouisme