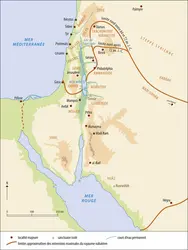

NABATÉENS

Article modifié le

L’architecture

Parler d’architecture nabatéenne revient à décrire principalement deux catégories très différentes de monuments : des monuments rupestres taillés dans le rocher, surtout à Pétra et à Hégra ; des monuments construits – on pourrait dire maçonnés –, principalement des temples mais aussi de l’habitat et quelques monuments publics. Parmi les premiers, les façades des tombeaux rupestres sont l’élément le plus important car elles forment un corpus de plusieurs centaines de monuments (près de 700 à Pétra, une centaine à Hégra), souvent bien conservés et immédiatement visibles. Pour les seconds, les temples constituent la catégorie la plus notoire, notamment parce que plusieurs d’entre eux, sur différents sites, ont été fouillés. Il existe une troisième catégorie, mixte, à savoir des monuments qui associent architecture rupestre et architecture maçonnée. C’est le cas, par exemple, dans les complexes funéraires tels que celui dit du Tombeau du Soldat romain, à Pétra, daté de la deuxième moitié du ier siècle apr. J.-C. Deux monuments rupestres, un tombeau et une salle de banquet, y sont reliés par une cour à péristyle et associés à d’autres bâtiments (vestibule, escalier).

Les trois adjectifs qui permettent de rendre le mieux compte de l’architecture funéraire nabatéenne sont ceux de syncrétique, de composite et d’originale. Syncrétique parce qu’elle est le résultat d’influences arabes, égyptiennes, mésopotamiennes et gréco-romaines ; composite parce qu’elle associe des éléments qui peuvent sembler disparates ; originale, enfin, parce qu’elle est unique dans sa forme et qu’elle est devenue un trait distinctif de l’identité nabatéenne.

Il a par ailleurs été démontré que l’architecture nabatéenne, notamment les complexes funéraires et l’architecture domestique de luxe, a été largement influencée par celle des élites hellénistiques et romaines, via une diffusion qui se produit en Méditerranée à partir de modèles macédoniens du ive siècle av. J.-C. Les palais d’Hérode le Grand à Césarée, Jéricho ou Massada, au ier siècle av. J.-C., ont certainement inspiré les architectes nabatéens. On le voit par exemple dans la manière d’aligner les pièces de réception dans le grand ensemble résidentiel nabatéen fouillé sur la colline d’az-Zantûr au sud du centre urbain de Pétra. On le note aussi par l’installation de thermes chauffés par un hypocauste (système de chauffage par le sol), y compris dans des lieux aussi inattendus que le sommet de l’un des massifs les plus hauts et les plus difficiles d’accès de Pétra, Umm al-Biyârah. Le rôle de l’Alexandrie hellénistique dans la diffusion des savoirs qui ont permis la réalisation des monuments hérodiens puis nabatéens a été mis en évidence à plusieurs reprises.

Tout comme l’architecture religieuse, celle des tombeaux possède aussi ses particularités. Les monuments funéraires nabatéens ne sont pas tous des tombeaux à façade monumentale. Ceux-là étaient réservés aux notables et aux membres les plus riches de la société nabatéenne. Les tombes du reste de la population, selon le degré de fortune de chacun, revêtaient la forme soit de simples fosses rectangulaires creusées dans le rocher, parfois à plusieurs niveaux séparés par des dalles, soit de chambres souterraines accessibles par un puits, ou bien de chambres funéraires rupestres creusées dans les falaises mais dépourvues de façades décorées.

Le motif le plus récurrent dans les tombeaux est celui du merlon (motif en escalier), originaire de Mésopotamie (Assyrie), très largement utilisé dans l’Empire perse achéménide puis dans tout le Proche-Orient hellénistique. Il est présent sur toutes les façades de tombeaux à l’exception de celles qui présentent des éléments décoratifs inspirés de l’architecture classique telle la plus célèbre d’entre elles, la Khaznah à Pétra, qui était peut-être le tombeau du roi Arétas IV.

Les façades des tombeaux nabatéens résultent de l’empilement de deux à six registres architecturaux, voire plus pour les tombeaux les plus grands de Pétra. Le plus important est le registre supérieur, le couronnement, car c’est lui qui permet de distinguer les deux principaux types de façades : les façades couronnées d’une ou deux rangées de merlons complets et les façades couronnées de deux demi-merlons opposés. En dessous du couronnement, la façade peut résulter de l’empilement, de haut en bas, des registres suivants : une corniche égyptienne (moulure concave curviligne), un attique (registre horizontal vide ou décoré), une seconde corniche, une frise et finalement une architrave reposant ou non sur des pilastres. Au pied de la façade, au milieu, se trouve la porte du tombeau, plus ou moins élaborée, qui donne accès à la chambre funéraire. Les registres présentaient différentes moulures et pouvaient recevoir des motifs décoratifs (figures mythologiques, urnes, aigles, rosettes, serpents, etc.). Il ne faut pas oublier enfin que des enduits étaient appliqués sur certaines parties des façades pour souligner les articulations du décor architectural. La typologie des tombeaux se décline généralement de la manière suivante : tombeaux à une ou deux rangées de merlons, tombeaux à demi-merlons, tombeaux proto-Hégra 1 (avec pilastres aux angles), proto-Hégra 2 (avec pilastres et frise), Hégra (avec pilastres, frise et attique). Un dernier type, très différent, est le tombeau à arceau, dont le couronnement est composé d’un arc en plein cintre.

Pour ce qui est de la chronologie des tombeaux, il est désormais admis que les monuments les plus anciens ont été taillés à Pétra au IIe siècle av. J.-C. Il s’agit de tombeaux-tours, c’est-à-dire des cubes pourvus de quatre faces taillées reposant sur et sur un substrat rocheux dont ils sont solidaires. Quant aux tombeaux aux façades, ils ont été taillés aux ier siècles av. et apr. J.-C. à Pétra et au ier siècle apr. J.-C. à Hégra.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laïla NEHMÉ : directrice de recherche au CNRS

Classification

Médias

Autres références

-

ALPHABET

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Gilbert LAFFORGUE

- 3 437 mots

- 3 médias

Lenabatéen, créé chez une tribu arabe au sud-est de la mer Morte pour écrire l'araméen (iie s. av. J.-C.), est, après la chute du royaume local (106 apr. J.-C.), employé pour transcrire un parler arabe. Peu à peu transformé, il devient l'écriture arabe (vie s. apr. J.-C.), qui n'évoluera... -

ARABIE

- Écrit par Encyclopædia Universalis , Robert MANTRAN et Maxime RODINSON

- 7 615 mots

...absorbèrent le vieux peuple d'Edom (vers le vie s. av. J.-C.). Elles fondèrent le royaume de Nabatène dont la capitale fut appelée par les Grecs Petra. Ces Nabatéens s'enrichirent grâce au commerce de transit et furent les alliés de Rome. La civilisation hellénistique dominait dans le royaume. En... -

HÉGRA SITE ARCHÉOLOGIQUE D'

- Écrit par Laïla NEHMÉ

- 862 mots

-

JORDANIE

- Écrit par Philippe DROZ-VINCENT , Encyclopædia Universalis et Philippe RONDOT

- 19 741 mots

- 16 médias

...avoir soumis les Ammonites, les Moabites et les Édomites, il fait de Jérusalem la capitale politique d'un grand État palestinien. Sept siècles après David, les Nabatéens, une tribu arabe, fondent leur royaume dans le pays de Moab et d'Édom et installent à Pétra leur capitale. Ses ruines, impressionnantes,... - Afficher les 8 références

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- ALEXANDRE JANNÉE, roi de Judée (103-76 av. J.-C.)

- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE

- TOMBEAU

- ORIENT ANCIEN

- EMPIRE ROMAIN D'ORIENT

- INSCRIPTIONS, archéologie

- BÉTYLE

- SYSTÈME POLITIQUE

- RITES FUNÉRAIRES

- ARAMÉEN, langue

- FEMME

- TEMPLE, Moyen-Orient

- ARABE LANGUE

- HÉROS & IDOLES

- ANTIQUITÉ, architecture

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE