NABIS

Article modifié le

Rencontres, échanges, activités

C'est par Aurélien Lugné-Poe, son ancien camarade du lycée Condorcet, que Maurice Denis avait été mis en rapport avec les milieux littéraires symbolistes. Il rencontra ainsi Jean Jullien, directeur de la revue Art et Critique, puis le poète Adolphe Retté, qui le présenta à son tour à Verlaine et à Jean Moréas. Gauguin, de son côté, avait été présenté par Émile Bernard à Albert Aurier. Il allait ainsi connaître, dans l'entourage du Mercure de France, plusieurs écrivains, tel Henri de Régnier, qui luttaient aussi contre l'académisme et contre le naturalisme. « Il faut vêtir l'idée d'une forme sensible », avait proclamé Jean Moréas dans son « Manifeste du symbolisme », publié par Le Figaro en septembre 1886. « La représentation de la nature est une chimère », écrivait Édouard Dujardin en 1888, dans un article sur le peintre Louis Anquetin. « Au contraire, le but de la peinture, de la littérature est de donner, par les moyens spéciaux de la peinture et de la littérature, le sentiment des choses ; ce qu'il convient d'exprimer, c'est non l'image, mais le caractère... » Il arrivait à tous ces jeunes poètes, naturellement différents les uns des autres, de se diviser. D'où, à l'ombre du Mercure, la naissance de multiples revues souvent éphémères. Mais ils avaient tous une admiration commune pour Edgar Poe, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et Mallarmé, auprès de qui Charles Morice allait introduire Gauguin ; dans l'élaboration de leurs doctrines, les jeunes critiques invoquaient encore les idées de Hegel et de Swedenborg.

Par Lugné-Poe aussi qui partagea un moment un atelier avec Bonnard, Vuillard et Maurice Denis, les nabis étaient entrés en contact avec Paul Fort qui, en 1890, à dix-huit ans, venait de fonder le Théâtre d'art, destiné, selon les termes de Pierre Louÿs, à « contredire par une rivalité active et pleine de foi le Théâtre-Libre d'André Antoine, où s'efforçait l'école naturaliste ». Lugné-Poe étant devenu son principal collaborateur, Paul Fort allait mettre en scène des pièces de Jules Laforgue, Maurice Maeterlinck, Charles Morice ; donner des récitations de Rimbaud, d'Edgar Poe, de Mallarmé. Prenant sa suite en 1893, Lugné-Poe fondait à son tour avec Camille Mauclair et Édouard Vuillard la Maison de l'œuvre, et présentait Pelléas et Mélisande de Maeterlinck, puis des pièces d'Ibsen, de Strindberg, de Björnson, d'Oscar Wilde. En 1896, c'était la première représentation d'Ubu-Roi, d'Alfred Jarry, dans les décors de Bonnard et de Sérusier, avec une musique de Claude Terrasse. Illustrant livres et poèmes, créant pour nombre de ces pièces (et même, dans leur éclectisme, pour le Théâtre-Libre d'Antoine), décors, costumes ou dessins de programme, les nabis participaient ainsi à toutes les créations nouvelles.

Bien que très unis les uns aux autres, ils avaient eux aussi, à l'intérieur même du groupe, leurs propres tendances. Les uns, plus portés à l'ésotérisme, au mystère, au mysticisme – Sérusier, Denis, Verkade, Mögens Ballin –, étaient les plus « symbolistes ». Les autres, moins fervents de discussions philosophiques et de théories, d'une nature plus indépendante – Bonnard, Vuillard, Roussel –, devaient s'attacher surtout au groupe formé autour de la Revue blanche, installée à Paris en 1891 par Thadée Natanson et ses frères. Félix Fénéon, critique aigu et perspicace, grand défenseur de Seurat, en était, après Lucien Mühlfeld, le secrétaire. Marcel Proust, Léon Blum, Guillaume Apollinaire allaient y publier leurs premiers essais. Aux illustrations de livres, aux décors de théâtre, il faut ajouter alors les dessins, les lithographies puis les affiches que leur commanda Thadée Natanson pour sa revue : Bonnard, en effet, s'était rendu célèbre par sa première affiche pour France-Champagne, qui avait donné l'envie à Toulouse-Lautrec, devenu son ami, de se consacrer à son tour à ce domaine particulier ; rattacher enfin tous les travaux possibles de décoration : tissus, meubles, papier peint. Peut-être influencés par les idées à la mode de John Ruskin, par les préoccupations connues de William Morris et de Edward Burne-Jones, les nabis s'étaient donné comme but commun d'intégrer l'art à la vie. Bonnard le dira lui-même : « Notre génération a toujours cherché les rapports de l'art avec la vie. À cette époque, j'avais personnellement l'idée d'une production populaire et d'application usuelle : gravure, éventails, meubles, paravents. » Ainsi auraient-ils pu se dire, eux aussi, « ouvriers d'art en peinture, sculpture, gravure et vitraux », la préoccupation essentielle étant de rechercher en tout la qualité, sans distinction de genre. Mais les nabis, tout en désirant étendre les applications décoratives de la peinture, étaient surtout des peintres. Leur culture était une culture de peintres. Il faut insister sur l'admiration qu'ils avaient pour les fresques ornementales de Puvis de Chavannes, pour le monde imaginaire d'Odilon Redon, mais aussi pour Cézanne et pour Degas, impressionnistes aux tableaux les plus « construits ». S'ils regardaient longuement les estampes japonaises, c'était pour en tirer des idées nouvelles sur le pouvoir des lignes et sur les possibilités de la couleur, non seulement en tant qu'éléments décoratifs, mais aussi comme éléments directs de composition : distribution des lignes, répartition des taches sur la toile. De même avaient-ils senti, sans toutefois pouvoir les éviter toujours, les dangers d'une trop grande influence littéraire. Fénéon n'écrivit-il pas de Gauguin lui-même qu'il était devenu « la proie des littérateurs » ? Mais Gauguin devait répondre : « J'ai toujours pensé que la poésie du peintre était spéciale, et non l'illustration et la traduction, par les formes, des écrits. »

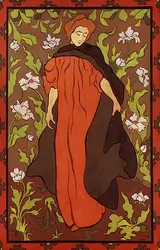

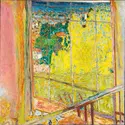

Vives de coloris, expressives dans les traits, ainsi apparaissent les premières œuvres des nabis. Les couleurs y sont pures, posées en aplat, cernées, « cloisonnées » souvent d'un trait uni. Le dessin très stylisé produit un effet d'imagerie ou de tapisserie, que peuvent souligner de menues taches vives de couleurs posées à la manière des pointillistes. Ce sont généralement des panneaux de petit format, étirés en hauteur ou en largeur, où la composition montre tout de suite son caractère insolite : la scène, où les figures sont découpées par le cadre, apparaît comme le détail d'un ensemble ; le cadre lui-même ou la bordure sont quelquefois décorés de petits motifs, fleurettes ou volutes. Fonds ouvragés de papiers peints, étoffes mouchetées ou à carreaux, effets de damier, introduits en à-plats, y jouent un grand rôle, rappelant la préoccupation décorative. Ni modelé, ni relief ; aucune illusion de profondeur et d'espace ; le motif est sur un fond, comme en ombre chinoise : le tableau est une « surface plane ». Arabesques et lignes en volutes – flammes, vagues, dentelles – sont parfois le rappel, parfois l'annonce de telles ou telles lignes compliquées et serpentines de la fin du siècle. Le côté volontairement énigmatique de certaines formes, leur disposition imprévue ont pu faire prendre au premier regard les pierres d'un petit mur pour les galets d'une rivière, ou tels pans de ciel blanc entre des arbres pour des fumées. Simplification et mystère. Baudelaire, que connaissaient parfaitement Gauguin et Maurice Denis, est présent ici à plus d'un titre, qui avait parlé dans Le Peintre de la vie moderne d'un art « synthétique et abréviateur » puis, à propos d'Edgar Poe, de « correspondances » et d'« analogies ». Un peu plus tard, lorsque les nabis, dans leur évolution, abandonnent leurs simplifications et une concision presque géométrique, adoucissent leurs teintes, laissent – comme Bonnard et Vuillard – les personnages et les scènes se détacher furtivement de l'atmosphère grise et feutrée de la ville, c'est à Mallarmé que l'on pense : « Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème, qui est faite du bonheur de deviner peu à peu ; le suggérer, voilà le rêve. »

Couleurs dont les rapprochements audacieux et la violence évoquent les fauves ; juxtaposition de plans vus sous des angles différents, tels qu'on les trouvera dans les constructions cubistes ; détails prenant la force d'emblèmes et de blasons, introduits à même la surface du tableau comme des collages ; tachisme tout abstrait des couleurs ; le tableau considéré comme un monde en soi « qui doit se suffire à lui-même » : autant d'inventions et de découvertes, de rappels imprévus et de prémonitions qui font éprouver un vif sentiment de surprise, si on les replace en leur temps, dans les années 1890. Les nabis exposèrent ensemble chez Le Barc de Boutteville de 1891 à 1896. Ambroise Vollard, qui allait éditer leurs plus belles lithographies, les accueillit en 1897 et 1898, puis la galerie Durand-Ruel en 1899. En ces dix années écoulées depuis la fondation du groupe, pendant lesquelles ils furent remarqués et suivis par Francis Jourdain, Roger Marx, Octave Mirbeau, Gustave Geffroy et Félix Fénéon, chacun avait déjà largement évolué suivant sa tendance particulière et allait suivre désormais son chemin.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Antoine TERRASSE : historien d'art

Classification

Médias

Autres références

-

BONNARD PIERRE (1867-1947)

- Écrit par Gérard BERTRAND

- 3 598 mots

- 3 médias

...de Bonnard. En mars 1891, au Salon des indépendants, il expose pour la première fois : son envoi comprend cinq tableaux et quatre panneaux décoratifs. En décembre de la même année, il expose avec ses amis nabis chez Le Barc de Boutteville ; il enverra régulièrement ses œuvres à cette galerie jusqu'en... -

BONNARD. L'ŒUVRE D'ART, UN ARRÊT DU TEMPS (exposition)

- Écrit par Jean-Marc HUITOREL

- 985 mots

Au terme de longs mois de travaux, le musée d'Art moderne de la Ville de Paris a choisi de rouvrir ses portes avec une importante exposition consacrée, du 2 février au 7 mai 2006, à Pierre Bonnard (1867-1947). Il faut remonter à 1984 pour trouver rassemblé à Paris un ensemble aussi considérable...

-

DENIS MAURICE (1870-1943)

- Écrit par Paul-Louis RINUY

- 1 499 mots

...il demeurera toute sa vie, Maurice Denis a fait de sérieuses études classiques et fréquente depuis 1888 l'académie Jullian et l'École des beaux-arts. Il s'est illustré en publiant à vingt ans, en 1890, son premier article, « Définition du néo-traditionnisme », qui passe rapidement pour le ... -

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC ET L'ESTAMPE - (repères chronologiques)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 670 mots

1891 Moulin Rouge, La Goulue, à la fois la première lithographie de Lautrec et sa première affiche (toutes seront dans cette technique). L'œuvre démontre son habileté technique et stylistique. Par l'économie de moyens et la simplification des formes (la profondeur de la scène ne vient que de...

- Afficher les 17 références

Voir aussi