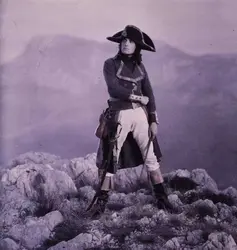

NAPOLÉON, Abel Gance

Article modifié le

Le cinéma à son paroxysme

L’inventivité, la modernité, l’audace, le drame, les palpitations de l’histoire, l’intimité des individus, tout est brassé dans un récit qui s’arrête à la campagne d’Italie (1796), alors qu’il s’agissait au départ de le poursuivre jusqu’à Sainte-Hélène. Entre le petit garçon de dix ans, interprété par Vladimir Roudenko, un des nombreux Russes de Paris qui figurent au casting, et le génie militaire de la campagne d’Italie en 1796, dix-sept années sont donc évoquées, qui voient défiler deux destins mêlés, celui de la Révolution française et celui de Bonaparte. Albert Dieudonné prend le relais de Roudenko pour incarner le jeune Bonaparte, halluciné et hallucinant – l’acteur fut enseveli à sa mort dans le costume de son personnage, la folie conquérante de « l’Ogre » recoupant ici celle de son interprète et celle du cinéaste habité par une ambition thaumaturge. Quant aux autres géants de l’Histoire, ils sont incarnés par des acteurs portés par la démesure de l’entreprise : Antonin Artaud (Marat), Eugénie Buffet (Laetitia Ramolino), Alexandre Koubitzky (Danton), Edmond Van Daële (Robespierre), Gina Manès (Joséphine).

L’audace formelle de Gance se manifeste par des mouvements d’appareil acrobatiques, des transparences, des plans de foule grandioses combinés à des gros plans saisissants sur les visages. Une séquence laisse ainsi le spectateur à la fois pantois d’admiration et perplexe quant à la prouesse technique : un montage alterné de Bonaparte fuyant la Corse sur un bateau pris dans la tempête et de la séance de la Convention qui vit l’élimination des députés girondins, où des centaines de figurants paraissent onduler sur l’écran. Gance avait placé pour cela l’opérateur sur une balançoire, comme il avait choisi plus tôt de fixer sa caméra sur un cheval au galop pour l’une des plus étonnantes cavalcades jamais vues au cinéma. Ces deux épisodes ne sont que des moments au milieu d‘une abondance de morceaux de bravoure où, à chaque fois, le cinéma semble se réinventer lui-même. Dans la dernière demi-heure, comme par magie, l’écran carré triple de largeur. Une apothéose qui a dû plaire à André Breton, inventeur de « l’explosante-fixe » – « La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle, ou ne sera pas », lit-on dans le premier chapitre de L’Amour fou –, puisque Jacques Brunius lui exprime dans une lettre de 1958 son désaccord sur Gance, qu’il accuse de « magnifier les faits d’armes d’un des personnages les plus repoussants de l’Histoire de France ». Jean Vigo, qui n’aimait pas Gance, si différent de lui, reprit pourtant, y compris dans le cadrage, une scène de bataille d’oreillers au collège de Brienne dans son Zéro de conduite de 1933. En y ajoutant un ralenti quand Gance y réinventait pour sa part le split-screen.

La fascination d’Abel Gance pour son personnage, héroïsé sans aucun recul, est si inséparable de son projet qu’elle cède à tout calcul historique ou philosophique. On pense à Eisenstein, opposé idéologiquement à Gance, mais auquel il semble répondre en permanence. Les deux artistes s’admiraient et se sont rencontrés aux studios de Joinville en février 1930. Octobre et Napoléon sont deux films absolument contemporains dans le temps et dans l’ambition de ressaisir le temps de l’Histoire dans toutes ses dimensions.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- René MARX : critique de cinéma

Classification

Média

Autres références

-

GANCE ABEL (1889-1981)

- Écrit par Jean-Pierre JEANCOLAS

- 1 563 mots

- 1 média

...l'Allemand Hugo Stinnes, qui ont créé une entreprise de production, la Westi Film Gmbh, qui s'est associée à d'autres producteurs, dont Pathé. Le tournage de Napoléon commence en janvier 1925. Interrompu par la mort de Stinnes et l'effondrement de son empire, il reprend de janvier à août 1926 avec une ambition... -

PARLANT (CINÉMA) - (repères chronologiques)

- Écrit par Michel CHION

- 3 205 mots

1899 États-Unis. The Astor Tramp, « picture song » de Thomas Edison. Bande filmée destinée à être accompagnée d'une chanson chantée en salle (derrière l'écran) par des artistes invités.

1900 France. Présentation par Clément Maurice du Phono-Cinéma-Théâtre à l’'Exposition universelle....

Voir aussi