NÉMATHELMINTHES

Article modifié le

Classe des Nématodes

Historique

La première référence à des Nématodes est donnée par le Papyrus Ebers, découvert en 1872 et datant à peu près de l'an 1550 avant J.-C., où il est question de parasites assimilables à l'ascaris et à la filaire de Médine. Depuis, Hippocrate (430 av. J.-C.), Aristote, Galien, Pline, Celsus, Columella, Albertus Magnus (1200-1280)..., apportèrent une certaine contribution à la connaissance des grands vers parasites de vertébrés. Il faut attendre la période de la Renaissance pour observer un éveil effectif de la nématologie, avec A. Cæsalpinius (1519-1603) qui découvrit Dioctophyme renale dans le rein du chien, Vinegia (1547), U. Aldrovandus (1602) qui lança le terme de Vermes, et F. Redi (1684) qui élargit aux lions et aux poissons le champ de parasitisme des Nématodes.

Ce n'est qu'avec l'apparition des microscopes que les formes libres, bien plus petites, furent signalées par P. Borellus (1656), R. Hook (1667), E. Tyson (1683) qui fut également le premier à étudier l'anatomie d'un Nématode, L. Joblot (1716), O. Leeuwenhoek (1719), H. Baker (1742), F. Needham (1745), à qui l'on doit la description et l'illustration de Anguina tritici, première forme phytoparasite connue, M. F. Ledermuller (1763) et L. Spallanzani (1769). Dans son Systema Naturae (1758), Linné place les vers ronds à côté de nombreuses autres formes de vers, dans l'ordre des Intestina de la classe des Vermes. Il mentionne plusieurs genres zooparasites aux limites imprécises : Ascaris, Trichocephalus, Filaria, Strongylus... Citons encore J. A. E. Goeze, C. A. Rudolphi et J. G. H. Zeder, qui montrèrent une bien meilleure compréhension du groupe que la plupart de leurs contemporains. C'est en 1859 que Gegenbaur, sous l'impulsion de Vogt, créa la classe des Nemathelminthia dans le phylum des Vermes. L'idée d'associer tous les groupes à protonéphridies revient à Huxley et conduit à la classification contemporaine.

D'éminents nématologistes, ayant apporté une contribution durable à l'étude de l'anatomie, de la biologie et de la taxinomie des Nématodes parasites, apparaissent alors sous l'impulsion de F. Dujardin, H. Leuckart et C. H. Bastian, E. van Beneden, E. Blanchard, T. S. Cobbold, C. J. Davaine, O. von Linstow, A. Looss, J. G. De Man, E. F. Maupas, J. Ritzema-Bos... La synthèse de ces travaux est donnée par A. F. Schneider (1866) dans sa Monographie der Nematoden. Les formes libres, généralement négligées jusqu'au début de ce siècle, ont fait l'objet, à une époque plus contemporaine, des travaux fondamentaux de N. A. Cobb, B. G. et M. B. Chitwood, I. N. Filipjev, H. Goffart, H. Micoletzky, J. H. Schuurmans-Stekhoven, G. Steiner, L. de Coninck, R. T. Dollfus, K. J. Skryabin, J. B. et T. Goodey, G. Thorne, A. A. Paramonov.

Dès 1930, quelque 4 600 espèces étaient décrites. Ce nombre atteignit 9 000 en 1960. M. W. Allen et S. A. Sher (1967) estiment à 250 par an le nombre des espèces décrites jusqu'en 1966. Pour les seules espèces phytoparasites, leur nombre passa, dans la période comprise entre 1950 et 1966, de 250 réparties en 46 genres à 1 079 en 111 genres. Et 37 de ces nouveaux genres furent créés dans les six années suivantes. On dénombrait 2 800 espèces aquatiques en 1950, ce chiffre augmenta de 2 058 unités (et 160 nouveaux genres) en 16 années. L'allure exponentielle prise par ce rythme depuis deux décennies est loin de se ralentir, étant donné l'intérêt croissant que suscitent les études de parasitologie, d'écologie, de pollution, de biologie et de taxinomie, ainsi que celles axées sur la mise au point de méthodes de lutte aptes à contrôler les formes parasites de l'homme et de ses productions animales et végétales.

Morphologie et anatomie

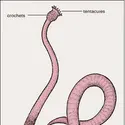

Morphologie

a) La taille et la forme . Les espèces libres sont en général plus petites que les espèces parasites ; de 100 μ à 50 mm contre 30 cm pour l'ascaris du cheval et 1 m pour le dioctophyme du rein du chien. La filaire de Médine, parasite de l'homme, peut dépasser cette longueur. Ainsi que l'indique l'étymologie du nom (nema : fil), les Nématodes sont en général filiformes. Cependant, les femelles de certains genres : Allantonema, Meloïdogyne, Heterodera, Tetrameres, etc. prennent à maturité la forme d'une outre remplie d'œufs.

b) La cuticule. L'épiderme est revêtu d'une cuticule incolore d'épaisseur variable, qui garnit également les orifices (bouche, anus, pore excréteur, vulve) et les conduits (œsophage, vagin, rectum). L'ornementation et la texture en sont très variables. La cuticule, composée principalement de glucoprotéines et de kératine, protège le corps, lui tient en partie lieu de squelette et permet à l'animal de résister aux pressions osmotiques qui règnent dans ses habitats. Parfois elle est double (Hemicycliophora, Hemicriconemoides) et il existe un cas d'asymétrie cuticulaire (Bunonematidae).

c) Les organes sensoriels . La réception des stimuli du milieu environnant se fait à l'aide de soies et papilles dérivant de la cuticule et reliées à une fibre nerveuse. Elles sont particulièrement fréquentes et importantes chez les formes marines et saumâtres. Les grandes papilles cervicales ( diérides) peuvent prendre des formes très diverses. Les papilles caudales (phasmides) sont situées au milieu des champs latéraux de la queue. De chaque côté latéral de la tête et en arrière des papilles céphaliques, on trouve les amphides, excavations cuticulaires, aux formes variables innervées et reliées à une glande, qui ont un rôle chémorécepteur probable. Chez certains Nématodes marins (Parasymplocostoma), il existe, en outre, des organes photosensibles. Toutes ces structures ont une grande importance en systématique.

d) La tête. La bouche est primitivement entourée par six lèvres mobiles et deux couronnes concentriques de papilles labiales, parfois suivies de quatre soies céphaliques. Ces structures, souvent signe d'un dimorphisme sexuel, peuvent avoir subi une évolution simplificatrice, ou diversificatrice. Leur symétrie reste cependant bilatérale ou triradiée.

Anatomie

Les Nématodes ne possèdent ni cils, ni flagelles. Ils sont eutéliques : la plupart des organes sont élaborés à partir d'un nombre strictement limité de cellules. Cette eutélie implique l'impossibilité presque totale de régénération. Seule la région caudale conserve parfois cette faculté qui est l'apanage des métazoaires inférieurs. Les larves infestantes d'Agamermis pratiquent avec succès l'autotomie de leur partie caudale en pénétrant dans l'insecte hôte.

a) L'épiderme. La cuticule repose sur un épiderme à une seule assise, parfois syncytiale, de cellules. Les cordons, ou champs longitudinaux, surtout latéraux, sont des épaississements de l'épiderme représentant une « économie » dans la réalisation d'un corps fusiforme ou cylindrique.

b) Les glandes. Le système glandulaire, au rôle mal élucidé, est très diversifié et les orifices se rencontrent près des organes sensoriels, des champs latéraux, et de la région génitale. Deux types de glandes sont très particulières :

– glandes céphaliques, ou sacs cervicaux des Gnathostomides semblant servir à gonfler le collier ballonné cervical lors de la progression et de la fixation dans les tissus de l'hôte ;

– glandes caudales de certains Aphasmidiens se terminant à l'extérieur par une « filière » et dont les sécrétions permettent la fixation de l'animal au substrat dans un milieu aquatique.

c) Le pseudocœle. Entre les deux tubes coaxiaux (digestif et épithéliomusculaire) se trouve le pseudocœle, espace parenchymateux, où baignent les organes génitaux. Chez certains parasites, le parenchyme est remplacé par des cellules géantes, ramifiées, au rôle oxydasique : les pseudocœlocytes.

d) Le système nerveux. Principalement constitué par un anneau péri-œsophagien d'où partent des filets parallèles à l'axe du corps, il dessert les organes sensoriels et les ganglions épidermiques (hémizonide et hémizonion).

e) La musculature. La musculature somatique, divisée en quatre champs, est formée d'une seule couche de cellules contractiles, arrangées en faisceaux longitudinaux attachés à l'épithélium pariétal. Le stoma, l'œsophage, l'anus, la vulve, la bourse copulatrice et les spicules du mâle ont une musculature propre.

f) L'appareil digestif. Tubulaire de la bouche à l'anus, il possède un orifice buccal suivi d'une capsule (stoma) de forme très variable et dont les parois, primitivement divisées en cheilostome, à cheilorhabdions, en pro-, méso-, méta-, et télostome, sont parfois ornées de dents (onchia), mâchoires ou râpes. Le stoma ancestral des Rhabditides a évolué chez les Tylenchides en un stylet et chez les Dorylaimides en un odontostyle : aiguilles mobiles et creuses plus ou moins longues, servant à ponctionner les sucs cellulaires des hôtes. Chez les Mermithides la capsule buccale n'est pas différenciée. L'œsophage, attaché au stoma, a une section triradiée. Il est divisé en quatre sections : procorpus, bulbe médian musculaire ou métacorpus, isthme et bulbe postérieur glandulaire ou postcorpus. De nombreuses variantes dérivent de ce type. Le bulbe postérieur est souvent muni d'une valve œsophago-intestinale ou cardia. L'œsophage des Mermithides est très particulier et certains Ascarides possèdent des diverticules œsophagiens (Anisakinés). L'intestin est un tube simple revêtu de cellules épithéliales à bordure en brosse. Le système digestif subit parfois une dégénérescence (mâles de Criconematidae) ou une spécialisation chez les formes zooparasites à microvillosités cuticulaires absorbantes (Bradynema, dont l'intestin est un organe de réserve).

g) L'appareil excréteur. L'absence de cellules-flammes (protonéphridies) caractérise les Nématodes. Le système est soit glandulaire, soit tubulaire avec des excroissances en H, et débouche par un pore excréteur. Mais quelquefois ce dernier semble absent (Dorylaimida).

h) L'appareil reproducteur. La gonade est un tube droit, sinueux, réfléchi ou spiralé à l'intérieur duquel on trouve tous les stades de formation des spermatozoïdes et ovocytes.

– Le mâle : il n'a en général qu'un seul testicule dont le spermiducte débouche dans un cloaque anal. L'appareil copulateur comporte des pièces sclérifiées de forme et de taille variables (les spicules), qui font office de gouttière pour l'écoulement des spermatozoïdes lors de la copulation. Une pièce accessoire (le gubernaculum) sert de guide à la sortie des spicules. Une bourse caudale enveloppe, lors de la copulation, la région vulvaire de la partenaire. Cette bursa présente le maximum de complexité chez les Tylenchida, Rhabditida et Strongylida, où elle s'orne de papilles dont le nombre et la disposition sont primordiaux en taxinomie. Les spermatozoïdes, arrondis ou coniques, sont dépourvus de véritable flagelle.

– La femelle : les ovaires, en général pairs, sont opposés, droits ou réfléchis. Parfois, il n'en existe qu'un seul, dirigé soit vers la tête, soit vers la queue suivant la position de la vulve. Celle-ci, parfois munie d'une lèvre, est en général médiane ou postérieure ; on la trouve cependant exceptionnellement près de la bouche (Diplotrionidae) ou près de l'extrémité de la queue. Chez les Oncholaimidae, un système de tubes (tubes de De Man) relie l'utérus à un orifice, muni d'une rosette glandulaire, situé près de l'anus. Chez les formes parasites, les ovaires peuvent prendre un développement tel qu'il déforme le corps (Tetrameres ; Heterodera), alors que le mâle reste vermiforme. Un cas extrême de développement, lié au parasitisme, se trouve chez certains parasites d'insectes : Sphaerularia, Tripius...

Aperçu taxinomique

Généralités

La systématique de la classe des Nematoda a atteint une certaine stabilité depuis l'étude des formes libres. Les spécialistes des formes parasites, ignorant souvent tout des formes précédentes, avaient des schémas taxinomiques manquant de validité. Il faut rendre hommage au grand nématologiste russe I. N. Filipjev pour avoir ouvert la voie à une classification satisfaisante. Des divergences persistent néanmoins en ce qui concerne le rang à assigner aux taxons supérieurs : classe ou phylum, ordre ou super-famille ? B. G. Chitwood (1950) et L. H. Hyman (1951) ont défendu la thèse de l'antécédence des Nématodes libres marins sur les formes terrestres et ont tenté d'homologuer les capsules buccales et les œsophages de tous les Nématodes avec ceux des Rhabditida. Cette homologie reste cependant moins évidente dans la sous-classe des Aphasmidia, où l'on trouve deux types d'œsophages : plectoïde et dorylaïmoïde.

Par souci d'homogénéité, rappelons les suffixes correspondant à la hiérarchie des taxons : -a : classe ; -ina : sous-ordre ; -idae : famille ; -ida : ordre ; -oidea : super-famille ; -inae : sous-famille.

Classe des Nematoda

a) Sous-classe des Phasmidia : phasmide en général présente, amphides petites, pas de glande caudale, canal latéral dans le système excréteur, diéride présente ; toutes écologies : zooparasites, phytoparasites, libres terrestres et aquatiques. Elle comprend six ordres : Rhabditida, Strongylida, Ascaridida, Spirurida, Tylenchida, Teratocephalida. La présence de la phasmide dans une seule espèce de cet ordre en fait un terme de passage entre les deux sous-classes.

b) Sous-classe des Aphasmidia : pas de phasmide, amphides bien développées, glandes caudales présentes, pas de canal latéral dans le système excréteur, pas de diéride, bursa rare, toutes écologies. Elle comprend deux infraclasses : Chromadoria et Enoplia .

Biologie et écologie

Reproduction

Le mode de reproduction le plus courant est l'amphimixie où les deux sexes concourent à la fécondation de l'œuf, mais tous les termes du passage à la parthénogenèse existent. Celle-ci est fréquente alors que l'hermaphrodisme est très rare. Certaines femelles d'Allantonematidae, endoparasites d'insectes, reçoivent les spermatozoïdes du mâle dès le quatrième stade larvaire, alors que les ovaires ne sont pas encore fonctionnels et sans qu'il y ait néoténie. Le mâle de Trichosomoides crassicauda (Trichuride) vit dans le vagin de la femelle, beaucoup plus grande que lui.

Les œufs fécondés à des stades divers s'enveloppent d'une membrane de fécondation qui s'épaissit pour donner une coque aux ornementations parfois très variées. Les œufs des Nématodes libres sont pondus soit directement dans le milieu, soit dans une masse de mucus qui les protège de la dessiccation, soit dans leurs hôtes végétaux ou animaux, ou bien encore ils s'accumulent dans le corps des femelles ovovivipares transformé en véritable sac à œufs. Les œufs, parfois embryonnés, sont en nombre variable : de un chez les formes libres à plusieurs millions chez les parasites. Le développement embryonnaire est de type spirale.

La cytologie de la gamétogenèse ne permet que rarement de trouver un hétérochromosome sexuel. La détermination du sexe est en général syngamique (génétique), mais assez souvent aussi épigamique (rôle du milieu) : c'est le cas des mâles de Meloïdogyne et de Mermithides... Les recherches actuelles tendent à rattacher les diverses races et espèces biologiques connues aux différentes modalités de transmission du matériel génétique : amphimixie, parthénogenèse méiotique ou mitotique avec polyploïdie et anaploïdie (polysomie).

Le Nématode qui sort de l'œuf peut avoir déjà subi une mue. Il en subira quatre avant d'atteindre le stade adulte. À chaque mue, les structures ectodermiques cuticulaires (externes et invaginées) sont renouvelées. Contrairement aux insectes, le Nématode adulte continue sa croissance. Seules les pièces fortement chitinisées gardent des dimensions constantes. La durée du développement varie de deux jours chez certains Rhabditides à plusieurs années chez quelques parasites, sans compter les périodes d'entrée facultative en quiescence des larves. Les gonades ne sont fonctionnelles qu'après la quatrième mue, mais les primordia génitaux se sont développés progressivement au cours des stades précédents. Parfois la morphologie des premiers stades larvaires est très différente de celle des adultes ( Strongylida, Spirurida, Filariidae, certains Tylenchida).

Mode de vie

Dès 1915, Cobb, un des pionniers américains de la nématologie moderne, écrivait : « On les trouve dans les déserts arides, au fond des lacs et des rivières, dans les sources chaudes et dans les mers polaires où la température est constamment au-dessous du point de congélation de l'eau pure. Ils furent extraits vivants de la glace antarctique. » Les Nématodes ne sont en fait absents que des milieux totalement secs et de la vie marine pélagique. Même le vinaigre recèle parfois des populations abondantes de Turbatrix aceti. Incapables d'être actifs en l'absence d'eau disponible, les Nématodes ont bien souvent acquis la possibilité de survivre pendant de longues périodes de sécheresse, soit en entrant en anhydrobiose, soit sous la forme d'œufs à coque dure. Ces formes sont disséminées par les nuages de poussière soulevés par les grands vents de plaine. La période d'anabiose de Anguina tritici, Nématode provoquant la nielle du blé, peut être de vingt-huit ans, celle de Tylenchus polyhypnus retrouvé dans un herbier fut de trente-neuf ans. Les Nématodes libres vivent dans tous les milieux, pourvu qu'ils y trouvent des degrés d'aération et d'humidité suffisants et que la température et la salinité restent modérées. À côté de ces limites physico-chimiques existent des facteurs biologiques : la faune et la flore environnantes jouent le rôle soit de nourriture, soit de concurrents, soit de prédateurs et produisent en outre des facteurs de croissance ou des déchets antagonistes pour leur développement. En dépit de ces limitations, les Nématodes doivent être considérés comme un des groupes d'animaux ayant la meilleure réussite, et leur exploitation du mode de vie zooparasitaire n'est comparable qu'avec celle des Protozoaires et des Plathelminthes.

La locomotion est de plusieurs types : mouvements serpentoïdes de natation ou de glissade dans un plan de cambrure dorso-ventral ; mouvements lombricoïdes à l'aide des excroissances cuticulaires (Criconema) ; mouvements de chenille (Desmoscolex) ou de sangsue (Draconema), où les soies ambulatoires et les glandes caudales entrent en jeu.

La classification écologique est la suivante :

– Nématodes non zooparasites : aquatiques (marins, saumâtres, dulçaquicoles) ; amphibies, terrestres (alimentation particulaire, créophages, mycophages, phytophages).

– Nématodes zooparasites : parasites d'invertébrés ; parasites de vertébrés.

Les Nématodes terrestres peuvent atteindre des populations prodigieuses, dépassant trente milliards d'individus par hectare de prairie. Alors que les formes marines sont avant tout des Aphasmidiens, la nématofaune édaphique comporte surtout des Phasmidiens ( Tylenchides, Rhabditides...).

Nématodes parasites

Les Rhabditides, essentiellement détritiphages et bactériophages, forment la transition entre les espèces libres et les parasites.

Phytoparasitisme

Les Nématodes phyto- et zooparasites présentent tous les échelons de l'escalade dans la nuisance vis-à-vis de leur hôte. La rhizosphère des plantes, cultivées ou sauvages, est un biotope recherché par les Tylenchides et certains Dorylaimides. Ces formes sont munies d'un stylet ou d'un odontostyle, à l'aide duquel elles ponctionnent les sucs des cellules racinaires. Certains Tylenchides pénètrent les tissus végétaux (Pratylenchus, Meloidogyne, Heterodera) en y provoquant, soit des galles spectaculaires (Meloïdogyne), soit une nécrose souvent en synergie avec les bactéries et les champignons pathogènes du sol. Des viroses sont inoculées aux plantes par des Dorylaimides (virus ring-spot du court-noué de la vigne par Xiphinema ; virusrattle de la pomme de terre par Trichodorus). Les dégâts occasionnés aux plantes cultivées sont considérables et les moyens de traitements chimiques ou physiques ne sont pas toujours totalement éradicants. La lutte intégrée, c'est-à-dire une lutte intelligente où le facteur nématicide, sélectif, épargnant la faune et la flore antagonistes du parasite, n'est introduit qu'en rapport avec des méthodes culturales et prophylactiques bien comprises promet d'être efficace.

Zooparasitisme

La première étape vers le zooparasitisme est la phorésie externe ou interne des Rhabditides par les insectes. Les larves de certains Rhabditides libres s'enkystent après avoir pénétré l'invertébré et se nourrissent ensuite, à partir de son cadavre, jusqu'à leur maturité. Un degré encore plus avancé de parasitisme est fourni par les Mermithides dont les larves vivent aux dépens d'arthropodes et de mollusques.

La diversité des parasites de vertébrés est telle que chaque espèce héberge au moins une espèce de Nématode. Leur localisation est très variable : tissus, liquides isotoniques et anisotoniques. On connaît plusieurs types de cycles :

a) Le cas le plus simple est celui d'Enterobius vermicularis, l' oxyure de l'homme, où la larve du troisième stade est ingérée (doigts souillés par exemple) et se transforme en adulte sexué dans l'intestin. Les œufs expulsés dans le milieu extérieur y évoluent avant de réinfester un nouvel hôte.

b) Le strongle de l'homme, Strongyloides stercoralis, subit une alternance de générations parthénogénétiques et sexuées (hétérogonie). La forme parasite strongyloïde, à femelles parthénogénétiques, pond dans l'intestin des œufs donnant des larves rhabditoïdes éliminées avec les selles. Après les mues, celles-ci peuvent soit se transformer en larves strongyloïdes infestantes, soit en adultes qui donneront des larves rhabditoïdes de deuxième génération. Ces dernières, après une mue, se transforment en larves strongyloïdes infestantes. Cette hétérogonie se rencontre aussi chez Rhabdias et Heterotylenchus, respectivement parasites de reptiles et batraciens et parasites d'insectes.

c) Le maximum de complexité est atteint avec les Spirurides, Dracunculides et filaires à cycle hétéroxène : le développement exige le passage par un ou deux hôtes intermédiaires, arthropodes terrestres ou aquatiques : ce sera un Cyclops (Copépode) pour la filaire de Médine (Dracunculus medinensis). La larve infestante du troisième stade est transmise soit par l'ingestion de l'hôte intermédiaire (Dracunculides, Spirurides), soit par piqûre d'insecte (Filaroïdes). Les Gnathostoma gravissent les échelons de l'évolution animale en passant par un crustacé (Cyclops) et un vertébré à sang froid (poisson, reptile ou batracien), avant d'atteindre le carnivore, hôte définitif homéotherme.

Il existe divers degrés dans la nocivité du parasite vis-à-vis de son ou de ses hôtes. L'endoparasitisme des Diplogaster dans les insectes peut n'entraîner qu'une légère spoliation du corps gras, alors que les Neoaplectana déclenchent une redoutable septicémie bactérienne (Achromobacter nematophilus), utilisée en lutte biologique contre certains insectes coléoptères ravageurs des cultures. Des Tylenchides, tels Allantonema, Howardula, Sphaerularia, provoquent une baisse de fécondité de l'insecte hôte, alors que des Trichosyringides (Agamermis, Hexamermis) sont responsables de franches castrations parasitaires, de dérèglement de la sexualité (intersexes), ou de certaines modifications morphologiques nettes des fourmis.

Chez les vertébrés, un mauvais ajustement entre le parasite et l'hôte peut transformer une infestation légère en un tableau pathologique parfois mortel.

Les animaux domestiques craignent surtout des ascaridioses et habronémoses (équidés), les trichostrongyloses gastro-intestinales et strongyloses pulmonaires (ovins, bovins et équidés), les spiruroses (porc), les dirofilarioses et dioctophymoses (canidés), les capillarioses et syngamoses (volailles).

Les parasitoses atteignant l'espèce humaine sont groupées dans le tableau. Leur incidence mondiale est considérable : deux cartes de répartition font apparaître l'extension des filarioses et celle des ankylostomiases.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain KERMARREC : docteur-ingénieur, chef de service de recherches à l'I.N.R.A., administrateur du Centre de recherches agronomiques des Antilles et de la Guyane.

Classification

Médias

Autres références

-

STRONGYLOÏDOSE ou ANGUILLULOSE

- Écrit par Yves GOLVAN

- 658 mots

Parasitose humaine due à la présence dans l'intestin d'un petit ver rond nématode, Strongyloides stercoralis, ou anguillule. Le cycle biologique de ce parasite est très voisin de celui de l'ankylostome. Il est répandu dans les régions tropicales d'Amérique (Antilles notamment), d'Asie...

-

TRICHINOSE

- Écrit par Yves GOLVAN

- 616 mots

Affection résultant de l'infestation par le petit ver rond Trichinella spiralis. L'homme contracte habituellement la trichinose en consommant de la viande (de porc ou de cheval) insuffisamment cuite et contenant des larves encapsulées du parasite.

Dans l'estomac et l'intestin grêle,...

-

VERS, invertébrés

- Écrit par Andrée TÉTRY

- 2 792 mots

- 7 médias

Unedes caractéristiques du phylum des Némathelminthes concerne la constance numérique des cellules ou des noyaux ; leur nombre fixé dès la vie embryonnaire ne s'accroît plus ultérieurement. Les Némathelminthes comptent des organismes aquatiques (mer et eau douce) et terrestres (Nématodes principalement)....

Voir aussi

- ŒUF

- CŒLOME

- PHASMIDIA

- GEGENBAUR KARL (1826-1903)

- NÉMATODES

- FILAIRES

- NÉMATOMORPHES

- GORDIENS

- CUTICULE

- APHASMIDIA

- CŒLOMATES

- ÉCHINODÈRES

- DRACUNCULIDES

- PRIAPULIENS

- OXYURE

- STRONGLE

- SPIRURIDES

- PSEUDOCŒLOMATES

- ANIMAL RÈGNE

- ANATOMIE ANIMALE

- MERMITHIDES

- RHABDITIDES

- STRONGYLIDES

- TYLENCHIDES

- DIÉRIDES

- SPICULE, zoologie