NÉO-LAMARCKISME

Article modifié le

Unité et diversité des néo-lamarckismes

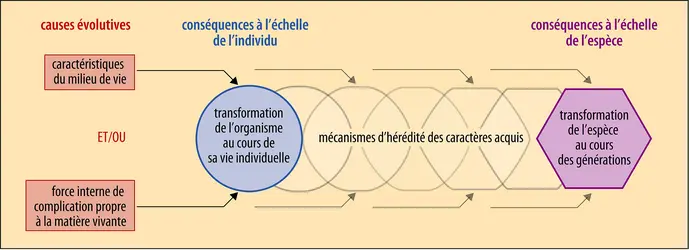

L'hérédité des caractères acquis est un mécanisme nécessaire à toute conception néo-lamarckienne de l'évolution des espèces. Cependant, si on cherche à définir rigoureusement ce qu'est le néo-lamarckisme, il est préférable de ne pas considérer en premier lieu le recours à ce mode d'explication concernant le fonctionnement de l'hérédité. Il est plus éclairant de souligner que, dans la plupart des cas, les théories néo-lamarckiennes ont d'abord été des hypothèses concernant la genèse des variations avant d'être des explications qui rendent compte de la perpétuation héréditaire de ces variations. Cette dualité se retrouve d'ailleurs dans l'expression « hérédité des caractères acquis » elle-même : le processus d'acquisition d'un caractère y précède le processus de transmission.

L'acquisition d'un caractère, dans le cadre du néo-lamarckisme, se conçoit toujours à l'échelle de l'organisme individuel. C'est avant tout la transformation de l'individu au cours de sa vie qui autorise le changement évolutif. De ce point de vue, l'opposition avec le darwinisme moderne est complète. Dans le cadre de la théorie synthétique – la forme actuelle du darwinisme –, l'évolution se déroule majoritairement à l'échelle des populations d'organismes. Dans le cadre du néo-lamarckisme, l'évolution se déroule exclusivement à l'échelle des organismes individuels eux-mêmes. L'organisme est donc en totalité le lieu où agissent les mécanismes évolutifs, et d'abord ceux qui entraînent sa variation. C'est ici qu'on constate, une première fois, l'existence d'une large gamme de possibilités explicatives. On peut distinguer les différentes hypothèses néo-lamarckiennes concernant les mécanismes de la variation selon deux couples de critères, aboutissant à l'identification de quatre grandes familles de théories.

Il faut, d'une part, considérer l'origine des forces évolutives. Celles-ci pouvaient provenir, pour certains biologistes, de l'extérieur des organismes, c'est-à-dire de leur milieu de vie. Pour d'autres, elles devaient trouver leur origine à l'intérieur des corps, dans les propriétés intrinsèques de la matière vivante. Il faut, d'autre part, comprendre comment étaient envisagées les modalités de la variation dans leurs rapports avec les lois de la physique et de la chimie. Là aussi, deux possibilités sont envisageables. Soit la variation obéissait à des processus strictement réductibles aux lois physico-chimiques, soit on imaginait que l'être vivant était capable de mettre en jeu des forces spécifiques – vitales – indépendantes des lois régissant le monde des corps bruts, voire opposées à celles-ci.

Très souvent, les scientifiques qui pensaient que les forces à l'origine du changement évolutif résidaient à l'extérieur des organismes étaient également partisans d'une conception mécaniste du monde vivant : les organismes étaient conçus comme d'authentiques machines, certes très complexes, mais dont l'explication ne nécessitait pas de faire appel à des forces vitales particulières. À l'inverse, ceux qui voyaient le changement évolutif comme la conséquence d'une sorte de poussée interne au vivant expliquaient souvent celle-ci en faisant intervenir une force vitale ascendante, propriété privilégiée des êtres vivants.

Le néo-lamarckisme qui s'est développé en France au cours de la période 1880-1920 est un exemple du premier type envisagé ici. Ces biologistes – parmi lesquels on compte notamment Alfred Giard (1846-1908, professeur à la Sorbonne dans la chaire d'évolution des êtres organisés), Gaston Bonnier (1853-1922, professeur de botanique à la Sorbonne et auteur d'une célèbre flore française), Edmond Perrier (1844-1921, professeur de zoologie au Muséum de Paris) – concevaient la variation évolutive comme la conséquence de l'action des forces physico-chimiques du milieu. La matière des organismes – ce qu'on appelait à l'époque le protoplasme – était transformée sous l'effet des changements de pression, de température, d'humidité, de salinité, etc., subis par les êtres vivants. La variation individuelle était donc comprise comme une conséquence strictement mécanique et obligatoire des variations de l'environnement. L'organisme vivant était vu comme totalement tributaire des conditions dans lesquelles il vivait. L'adaptation aux milieux guidait la marche évolutive au cours des temps géologiques. Gaston Bonnier, par exemple, réalisa durant cette période de multiples expérimentations de terrain : il planta des boutures du même pied initial à différentes altitudes, en conservant autant que possible un sol identique, et parvint aisément à montrer que la forme, la taille et la couleur des plants de différentes espèces étaient ainsi modifiées. Il en conclut de manière abusive que les facteurs « lamarckiens », c'est-à-dire l'action des milieux, pouvaient à la longue transformer durablement les espèces.

Le néo-lamarckisme américain, à peu près contemporain du néo-lamarckisme français, s'est construit selon un modèle opposé. Organisé autour d'Alpheus S. Packard et des paléontologues Alpheus Hyatt (1838-1902) et Edward D. Cope (1840-1897), il s'agissait d'une conception de l'évolution vitaliste, car la transformation évolutive était censée pouvoir s'affranchir des lois de la physique et de la chimie. L'étude des fossiles semblait indiquer que l'évolution avait suivi des voies majoritairement ascendantes, certains caractères des organismes – souvent animaux – augmentant soit de taille, soit de complexité au cours du temps (par exemple, la taille des ancêtres des chevaux actuels, celle des bois des cervidés, etc.). Cette évolution quasi rectiligne et très souvent complexifiante fut appelée « anagenèse ». L'anagenèse était dirigée par une force vitale interne, faisant varier les organismes toujours dans la même direction. De génération en génération, les transformations s'accumulaient, ce qui, selon ces scientifiques, pouvait même aboutir à la formation de structures particulièrement mal adaptées aux caractéristiques de l'environnement. Très souvent, ces néo-lamarckiens rattachaient directement leurs conceptions évolutionnistes à des considérations d'ordre métaphysique et religieux. En dernière analyse, une entité transcendante – Dieu – était le grand ordonnateur de cette évolution ascendante.

Les exemples français et américain, parce qu'ils étaient opposés à tout point de vue, aident donc à bien saisir les deux positions extrêmes qui balisent l'espace à l'intérieur duquel prennent place toutes les formes envisageables de néo-lamarckisme. Cette diversité se retrouve également lorsqu'on examine la manière dont étaient conçus les mécanismes assurant la perpétuation héréditaire des caractères nouvellement acquis. Il est possible de distinguer trois grands types généraux d'explication.

Le premier, qu'on peut qualifier de « psycho-lamarckisme », est fondé sur l'hypothèse que la matière vivante, pour des raisons qui restent à comprendre, possède la propriété de mémoriser les états qu'elle traverse. Cette mémoire est ensuite mise à profit pour permettre aux cellules et aux organismes de reformer des structures antérieurement acquises. Le psycho-lamarckisme, comme son nom l'indique, attribuait donc à la matière des capacités mnémoniques quasi psychologiques. Il fut une explication de l'hérédité de l'acquis particulièrement en vogue dans les pays de langue allemande au cours du dernier tiers du xixe siècle, notamment pour rendre compte du fonctionnement des protozoaires, organismes animaux unicellulaires. L'un de ses plus fameux partisans fut le zoologiste allemand Ernst Haeckel. Il développa une véritable théorie de la « psychologie cellulaire » qu'il baptisa « périgenèse des plastidules ». Ce type d'explication déplace en fait le problème posé par le mécanisme de l'hérédité des caractères acquis. Si on accepte que la matière vivante puisse se souvenir de ses états antérieurs, et soit capable de remobiliser ultérieurement ses souvenirs, alors l'hérédité de l'acquis ne fait plus problème. En revanche, ce qui désormais pose problème, c'est le mécanisme au fondement de telles propriétés psychologiques. Au cours du premier tiers du xxe siècle, ce genre d'explication extrêmement spéculative et anthropocentriste allait progressivement perdre son intérêt au fur et à mesure qu'on parvenait à montrer que le fonctionnement d'une cellule pouvait se comprendre en termes strictement physico-chimiques.

En France, ce fut une conception « nutritive » de l'hérédité cellulaire qui prévalut à la même époque. À l'opposé des néo-lamarckiens allemands, les biologistes français, pour la plupart, refusaient de prêter aux cellules des propriétés psychologiques ; ils entendaient au contraire montrer que la totalité du fonctionnement du protoplasme était compréhensible selon les lois physico-chimiques de la matière. Les modalités de la nutrition cellulaire – ce qui deviendra plus tard le métabolisme – devaient permettre l'explication de l'hérédité de l'acquis. Les biologistes français, reprenant certaines thèses chères à Claude Bernard – « tout phénomène organique est [...] un composé d'actions nutritives. Connaître la nutrition, ce serait donc connaître la vie même » (1874) – concevaient le protoplasme comme une entité dynamique, sans cesse traversé par un flux nutritif qui le reliait à son milieu. Les variations du milieu transformaient les cellules, car elles modifiaient les équilibres nutritifs. Les nouveaux équilibres ainsi constitués se conservaient au fil des divisions cellulaires. L'hérédité était donc comprise comme la perpétuation d'un état dynamique, ce qu'on appellera au xxe siècle un équilibre de flux. Le fonctionnement physiologique normal des cellules devait suffire à rendre compte de l'hérédité des caractères acquis.

Enfin, pour les scientifiques partisans d'une évolution orientée et rectiligne, comme les néo-lamarckiens américains, l'hérédité des caractères acquis était en fait réduite à peu de chose. En effet, la progression de l'évolution était le résultat du jeu continu d'une force anagénétique interne. L'hérédité n'était finalement rien d'autre que la continuation de l'action de cette force, et ne nécessitait donc aucune explication spécifique. Les modalités de l'acquisition de caractères nouveaux expliquaient simultanément leur perpétuation au cours des temps géologiques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laurent LOISON : docteur en épistémologie et histoire des sciences, chargé de recherche au CNRS, professeur agrégé de sciences de la vie et de la Terre

Classification

Médias

Autres références

-

ÉPIGÉNÉTIQUE ET THÉORIE DE L'ÉVOLUTION

- Écrit par Laurent LOISON et Francesca MERLIN

- 3 655 mots

- 4 médias

...d’examiner un possible retour du lamarckisme au sens fort : l’existence de l’hérédité épigénétique transgénérationnelle autoriserait le déploiement d’un néolamarckisme globalement équivalent aux théories lamarckiennes du xixe et du début du xxe siècle. Pour répondre à cette première question, il est... -

ÉVOLUTION

- Écrit par Armand de RICQLÈS et Stéphane SCHMITT

- 15 124 mots

- 10 médias

...prit également des formes beaucoup plus vives. Ce fut le cas en particulier en France, où prospéra de la fin du xixe siècle au milieu du xxe siècle un courant assez hétérogène, dit néo-lamarckien. Ce néo-lamarckisme différait essentiellement du lamarckisme de Lamarck lui-même par l'abandon de toute... -

LAMARCK JEAN-BAPTISTE DE MONET chevalier DE (1744-1829)

- Écrit par Charles BOCQUET et Pietro CORSI

- 3 179 mots

- 1 média

Ce fut, en effet, en 1885 que le naturaliste et paléontologue américain Edward Drinker Cope (1840-1897) introduisit l'expression« néo-lamarckisme » pour marquer son rejet de Weismann et des variations non adaptatives de Darwin. Selon Cope, les changements de milieu produisent de nouveaux besoins...

Voir aussi