NÉO-LAMARCKISME

Article modifié le

Néo-lamarckisme et épigénétique

L'âge d'or des conceptions néo-lamarckiennes fut donc la période 1870-1930. Pour l'essentiel, les théories néo-lamarckiennes de cette époque étaient assez nettement différentes du lamarckisme de Lamarck, et pouvaient également être très différentes les unes des autres. Par la suite, le développement du darwinisme moderne, sous la forme de la théorie synthétique de l'évolution, relégua durablement ce type de conceptions à la marge de la science. Au cours de la seconde moitié du xxe siècle, les termes « lamarckisme » et « néo-lamarckisme » étaient employés à des fins polémiques, soit pour discréditer d'emblée certaines idées, soit, symétriquement, pour faire ressortir de manière volontairement provocatrice un aspect original d'une nouvelle hypothèse.

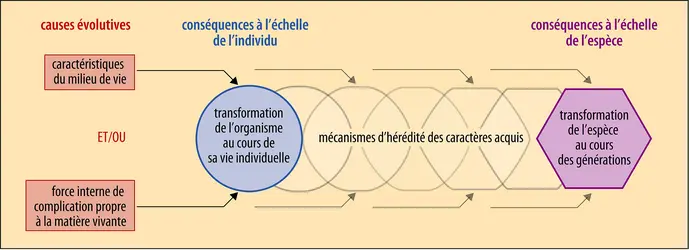

Précisément, depuis le milieu des années 1990, certains biologistes et philosophes de la biologie affirment de nouveau la nécessité de prendre en compte l'existence d'une dimension lamarckienne dans l'évolution des espèces. Cette affirmation s'appuie sur l'essor récent du domaine de l'hérédité épigénétique : certains mécanismes épigénétiques seraient à même de rendre compte d'une forme d'hérédité des caractères acquis. Par exemple, on sait désormais que le niveau d'expression d'un gène, son action sur les caractéristiques de l'organisme, peut être modulé de différentes façons. L'une d'elles est la méthylation de certaines bases azotées de la séquence d'ADN (l'ajout de groupements CH3). On a pu montrer que la méthylation de l'ADN pouvait être transmise au cours de la division cellulaire, même lorsque le stimulus extérieur qui était à l'origine de celle-ci avait disparu. Dans certains cas, ces « marques épigénétiques » peuvent même rester stables au cours de plusieurs générations successives.

La pertinence des termes « lamarckien » ou « néo-lamarckien » pour qualifier ces nouveaux mécanismes est une question difficile et ouverte. On peut l'envisager de deux manières au moins. Le rapport entre l'épigénétique actuelle et les théories néo-lamarckiennes du passé pourrait d'abord être de nature historique. Dans ce cas, il serait possible de montrer comment certaines lignes de recherche initiées dans un contexte néo-lamarckien ont été à la base du développement de travaux faisant aujourd'hui partie du domaine de l'épigénétique. Cela ne signifie ni que les questions posées ni que les réponses apportées sont demeurées équivalentes au cours de l'histoire, mais simplement qu'il a existé une série continue de travaux qui se sont engendrés successivement depuis plus d'un siècle. Cette question est particulièrement difficile, car les mécanismes d'hérédité épigénétique sont multiples. L'hérédité épigénétique est en effet définie par défaut, et regroupe l'ensemble des processus héréditaires n'impliquant aucune modification de la séquence des nucléotides de la molécule d'ADN. Il est possible que les recherches portant sur certains de ces mécanismes aient été réalisées sans aucun rapport avec les traditions néo-lamarckiennes. Par exemple, la mise en évidence des phénomènes de méthylation des bases azotées de l'ADN, au milieu des années 1970, ne paraît pas pouvoir être rattachée de manière évidente à d'anciennes problématiques lamarckiennes. À l'inverse, d'autres travaux pourraient éventuellement trouver leur origine dans un contexte plus ou moins explicitement lamarckien. Ceux qui touchent à la formation de certaines structures macromoléculaires, comme les corpuscules basaux chez les protozoaires ciliés, seraient éventuellement susceptibles d'appartenir à cette catégorie. L'autoréplication de ce type d'entités est en effet comprise actuellement comme un des mécanismes avérés d'hérédité épigénétique : la formation d'un nouveau corpuscule se produit toujours au contact d'un corpuscule préexistant, et sans aucun rapport avec l'activité des gènes nucléaires. On parle dans ce cas d' « hérédité structurale », car une structure tridimensionnelle en engendre directement une autre. Or il semblerait que certains travaux relatifs à l'hérédité structurale aient été à l'origine pensés en termes explicitement lamarckiens, comme par exemple ceux d'André Lwoff et d'Édouard Chatton durant l'entre-deux-guerres.

Une seconde façon d'envisager le rapport entre néo-lamarckisme et épigénétique consiste à mettre en relation ces conceptions non pas selon une perspective historique, mais d'un point de vue strictement conceptuel. Il s'agit alors, quelles que soient les voies historiques qui ont conduit à l'élaboration des connaissances, de comprendre si l'allure générale des explications est globalement analogue. Là aussi, répondre à cette question est très difficile, et la question demeure largement ouverte. Les néo-lamarckiens de la fin du xixe siècle voyaient l'hérédité des caractères acquis comme le facteur principal de l'évolution des espèces. Or la place qu'il faut attribuer à l'hérédité épigénétique au sein de la théorie synthétique de l'évolution n'est pas une question tranchée. Pour certains, comme Eva Jablonka (université de Tel-Aviv), cette place est importante, ce qui rendrait légitime la revendication d'une dimension lamarckienne dans la transformation évolutive. Pour d'autres, s'il existe bien des modes d'hérédité cellulaire non génétiques, ceux-ci n'ont qu'une stabilité intergénérationnelle très limitée, leurs effets tendant généralement à s'estomper au bout de quelques générations. Leur impact évolutif est donc faible, et l'hérédité des caractères acquis ne serait qu'un mécanisme d'une importance très secondaire à l'échelle de la phylogenèse. L'existence de ces débats montre en tout cas l'extrême difficulté, aujourd'hui comme il y a un siècle, des questions touchant à l'hérédité des caractères acquis.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laurent LOISON : docteur en épistémologie et histoire des sciences, chargé de recherche au CNRS, professeur agrégé de sciences de la vie et de la Terre

Classification

Médias

Autres références

-

ÉPIGÉNÉTIQUE ET THÉORIE DE L'ÉVOLUTION

- Écrit par Laurent LOISON et Francesca MERLIN

- 3 655 mots

- 4 médias

...d’examiner un possible retour du lamarckisme au sens fort : l’existence de l’hérédité épigénétique transgénérationnelle autoriserait le déploiement d’un néolamarckisme globalement équivalent aux théories lamarckiennes du xixe et du début du xxe siècle. Pour répondre à cette première question, il est... -

ÉVOLUTION

- Écrit par Armand de RICQLÈS et Stéphane SCHMITT

- 15 124 mots

- 10 médias

...prit également des formes beaucoup plus vives. Ce fut le cas en particulier en France, où prospéra de la fin du xixe siècle au milieu du xxe siècle un courant assez hétérogène, dit néo-lamarckien. Ce néo-lamarckisme différait essentiellement du lamarckisme de Lamarck lui-même par l'abandon de toute... -

LAMARCK JEAN-BAPTISTE DE MONET chevalier DE (1744-1829)

- Écrit par Charles BOCQUET et Pietro CORSI

- 3 179 mots

- 1 média

Ce fut, en effet, en 1885 que le naturaliste et paléontologue américain Edward Drinker Cope (1840-1897) introduisit l'expression« néo-lamarckisme » pour marquer son rejet de Weismann et des variations non adaptatives de Darwin. Selon Cope, les changements de milieu produisent de nouveaux besoins...

Voir aussi