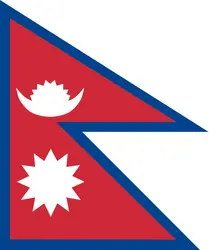

NÉPAL

| Nom officiel | République démocratique fédérale du Népal |

| Chef de l'État | Ram Chandra Poudel - depuis le 13 mars 2023 |

| Chef du gouvernement | Khadga Prasad Sharma Oli - depuis le 15 juillet 2024 |

| Capitale | Katmandou |

| Langue officielle | Népalais |

| Population |

29 694 614 habitants

(2023) |

| Superficie |

147 180 km²

|

Article modifié le

Une histoire millénaire

Le Népal ancien

L'histoire du Népal ancien est connue seulement par l'épigraphie, car les chroniques remontent à une époque beaucoup plus récente. Les inscriptions anciennes font référence à deux ères différentes, l'ère Saka datant de 78 après J.-C., puis une ère commençant en 576 et appelée de Mānadeva (ou de Aṃśuvarman). La première inscription est de 464 et montre le pays gouverné par la famille Licchavi, peut-être celle-là même dont la parenté contribua à la grandeur de la dynastie indienne des Gupta. Malgré la pénétration du bouddhisme, attribuée par la tradition à Aśoka, la religion de la maison royale, et vraisemblablement aussi celle de la classe dominante, fut toujours l'hindouisme. Après 576 Aṃśuvarman s'empara du pouvoir, d'abord en maintenant sur le trône les Licchavi, puis en l'occupant lui-même. Après sa mort le gouvernement passa aux mains d'une obscure famille Gupta, toujours sous le prête-nom des Licchavi. Ce n'est qu'en 641 que les Tibétains rétablirent le roi légitime Narendradeva dans la plénitude de son pouvoir, et pendant le reste du viie siècle le Népal subit leur influence. En 648 Narendradeva, allié du Tibet, apporta une aide militaire à l'ambassadeur chinois Wang Xuance attaqué et dépouillé par un prince du Tirhut. Cependant, au viiie siècle, le Népal était à nouveau indépendant et son roi Jayadeva apparaissait même comme un souverain important, car il était apparenté par mariage aux Gupta du Magadha et aux Maukhari de Kanauj. L'inscription de 736 est le dernier document épigraphique connu de la période ancienne ; pendant deux siècles et demi (à part l'obscure notice de la victoire de Jayapīḍa du Cachemire sur un roi du Népal), l'histoire du pays est plongée dans une obscurité absolue, que les traditions confuses et contradictoires conservées par les chroniques n'éclairent aucunement.

L'ère des Newar

Dès la fin du xe siècle les sources deviennent relativement abondantes. L'épigraphie recommence (la première inscription est de 987) et l'on possède une grande quantité de colophons datés de manuscrits, dont le plus ancien est de 920. Plus tard les chroniques (vaṃśāvalī) donnent à leur tour des informations dignes de foi ; la plus ancienne est la Gopāla-vaṃśāvalī, de la fin du xive siècle. Les dates sont données selon l'ère newarī qui commence en 879. Le Népal, dont la capitale était alors Patan, était gouverné par une dynastie qu'on appelle d'habitude les Thākurī ; dans les premières années du xie siècle est attestée une curieuse forme de dyarchie (dvairājya), le royaume étant divisé entre deux rois, bien qu'il maintînt son unité formelle.

En 1200 le trône fut occupé par la dynastie Malla, sous laquelle l'art népalais et la littérature newarī vécurent leur plus belle période. Pendant le règne de Anantamalla (1274-1310), le Népal entretint des relations assez cordiales avec la cour mongole de Chine ; le Népalais A-ni-ko (1245-1306) fut appelé à Pékin et y laissa une tradition durable dans la statuaire chinoise et sa théorie. Cependant, à la même époque, des envahisseurs étrangers ravagèrent le pays : les princes Malla, qui régnaient sur le Tibet occidental et les vallées au nord-ouest du Népal ; le roi Harisiṃha du Tirhut, qui fut lui-même chassé de son royaume par les musulmans et vint mourir pauvre et fugitif au Népal (1326). Après Anantamalla le pays tomba dans l'anarchie, étant partagé entre deux lignées rivales résidant respectivement à Patan et à Bhadgaon. Au cours de cette sombre période le Népal subit la seule invasion musulmane de son histoire, celle d'Ilyas, roi du Bengale (1349) ; bien que très courte, elle suffit pour infliger de graves dommages à son patrimoine artistique.

Le pays, sombrant dans le désarroi le plus complet, fut réunifié et réorganisé par Jayasthiti Malla (1380-1395), figure marquante de législateur et organisateur social. Avec l'aide d'un comité de cinq Pandits indiens, il codifia la structure de la société népalaise dans un cadre de pure orthodoxie hindoue en la divisant en 64 castes. Ses trois fils régnèrent ensemble, mais le pouvoir effectif passa aux mains de la famille des Rāma de Banepa, ministres et feudataires. Ce furent les chefs de cette famille, Madana Rāma et Saktisiṃha Rāma, que l'empereur de la Chine reconnut comme rois du Népal entre 1387 et 1427 ; mais leur influence déclina assez vite. Le dernier grand souverain newarī fut Jayaỵakṣa Malla (1428-1482), le seul qui esquissa une politique d'expansion vers le Tirhut, les petites principautés des montagnes et même vers le Tibet, sans aucun succès durable d'ailleurs. Puis ses fils, qui avaient d'abord régné en commun, se partagèrent le pays, le condamnant ainsi à l'impuissance totale.

Dès le début du xvie siècle le Népal fut divisé entre les trois royaumes de Katmandou, Bhatgaon et Patan, dont les capitales étaient proches l'une de l'autre. À Katmandou, la personnalité la plus marquante fut Pratāpa Malla (1641-1674), dont les relations politiques et commerciales s'étendaient à l'Inde du Nord et qui encouragea le développement des arts et des lettres. Après lui, le pouvoir passa pendant quarante ans à des régents (cautāra), et le royaume ne se releva plus de sa déchéance. Bhatgaon n'eut pas de rois dignes de mention, à l'exception peut-être de Bhūpatīndra Malla (1696-1722), bâtisseur des plus beaux monuments de la ville. Quant à Patan, elle appartint d'abord à des feudataires obscurs de Katmandou, fut plus tard annexée à ce royaume, et ne devint indépendante qu'en 1620 à la suite d'un partage d'héritage. Son histoire fut particulièrement riche de luttes intérieures ; au xviiie siècle la puissante aristocratie des pradhānnommait et déposait les rois à son gré. Les guerres stériles, bien que peu sanglantes, entre les trois royaumes menèrent peu à peu le Népal newarī à la ruine. La décomposition graduelle des structures politiques facilita la tâche de Prithvi Narayan, roi de Gurkha, ville située à l'ouest de la Vallée, qui en vingt ans d'une action patiente, rusée et cruelle acheva la conquête du pays. En 1768-1769 les trois royaumes tombèrent en son pouvoir.

Le Népal des Gūrkhalī

La conquête par Prithvi Narayan amena un profond changement social. Les Gūrkhalī, devenus classe dominante, ôtèrent aux Newar les droits politiques et imposèrent le nepalī comme langue officielle. Le nouveau régime poursuivit son mouvement d'expansion vers l'est et vers le nord-ouest au long du versant de l'Himalaya ; aux alentours de 1810 la domination népalaise s'étendait du Bhoutan jusqu'à Kangra. Toutefois les incursions gūrkhalī au Tibet provoquèrent la réaction de la Chine, et en 1792 une armée impériale était venue dicter la paix aux portes mêmes de Katmandou ; dès lors, et jusqu'à 1908, le Népal envoya tous les trois ans une mission de tribut à Pékin. En même temps les Gūrkhalī nouèrent avec la Compagnie anglaise des Indes des relations qui demeurèrent longtemps incertaines, mais qui finirent par tourner à l'hostilité. La guerre qui éclata en 1814 révéla les surprenantes qualités guerrières des montagnards gōrkhalī ; mais le traité de Segauli (1816) réduisait le Népal à ses confins modernes et tout en reconnaissant la pleine souveraineté intérieure du pays établissait un résident anglais à Katmandou.

Prithvi Narayan n'eut pas de successeurs dignes de lui. Après une série de complots de palais et de tragédies de famille, le pouvoir échut en 1846 à Jang Bahadur, véritable homme d'État. La dignité de Premier ministre (plus tard avec le titre de mahārāja) devint héréditaire dans sa famille, les Rana, soutenus par une armée forte et disciplinée. L'Angleterre maintint des relations cordiales avec le Népal, d'où elle tirait de très bons mercenaires ; ainsi, les Rana envoyèrent des régiments népalais en Inde lors de la révolte de 1857-1858 et lors des deux guerres mondiales, pour y appuyer et remplacer les troupes britanniques. Le traité de 1923 confirma la pleine indépendance du Népal et établit des relations diplomatiques normales entre les deux nations.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gilles BÉGUIN : conservateur au musée Guimet

- Benoît CAILMAIL : conservateur des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France

- François DURAND-DASTÈS : professeur à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot

- Marc GABORIEAU : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

- Luciano PETECH : professeur à l'université de Rome

- Philippe RAMIREZ : chargé de recherche au C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

NÉPAL, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

...à un Pakistan musulman et bicéphale, dont la partie orientale a fait sécession en 1971 pour devenir le Bangladesh. Au nord, les États himalayens du Népal et du Bhoutan font tampon avec la Chine, qui possède avec l'Inde une frontière commune, toujours contestée tant à l'ouest de l'... -

BHOUTAN

- Écrit par Benoît CAILMAIL , François DURAND-DASTÈS , Alain LAMBALLE et Chantal MASSONAUD

- 7 363 mots

- 6 médias

...de main-d’œuvre dans le pays. Désignés par le terme de lhotshampa (opposé au terme de drukpa qui désigne les populations indigènes du Bhoutan), ces Népalais ont vu leur population croître pour devenir la principale minorité du pays (entre 30 et 40 % de la population totale selon les différentes estimations).... -

GRAFFITI

- Écrit par Glen D. CURRY , Scott H. DECKER , Encyclopædia Universalis et William P. MCLEAN

- 5 880 mots

- 1 média

Aucune étude des graffiti des pays orientaux n'est encore parue, mais les graffiti figuratifsnépalais ont constitué le sujet d'une documentation sommaire, réalisée au cours de l'été 1967 par l'ethnologue Khem Bahadur Bista. On peut remarquer qu'ils comportent le motif cordiforme, une figuration de... -

GURUNG

- Écrit par Yvan BARBÉ

- 630 mots

Population himalayenne du Népal. Le territoire gurung s'étend sur les hautes vallées du versant méridional de la chaîne de l'Annapurna dans la zone centrale des hautes collines du Népal. Les villages apparaissent entre 1 500 et 2 500 mètres et leurs « alpages » montent jusqu'à 3 500 et même 4 000...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- INDIEN ART

- PARTIS COMMUNISTES

- STŪPA

- PIERRE, sculpture

- BRONZE, sculpture

- GUPTA ART

- NÉPAL ARTS DU

- NEWAR ART

- CORBEAU, architecture

- DEGA TEMPLE

- BOUDDHIQUE ART

- CULTURES SYSTÈMES DE, agronomie

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- MAOÏSME

- COURANT-JET ou JET-STREAM

- STÈLE

- BHATGAON ou BHADGAON

- ANANTAMALLA, roi du Népal (1274-1310)

- PATAN

- PRITHVI NARAYAN (1730-1775) roi du Népal (1769-1775)

- GŪRKHALĪ ou GORKHA

- KATMANDOU ou KĀTMĀNDU

- MAGAR

- MALLA LES

- JAYASTHITI MALLA, roi du Népal (1380-1395)

- BOIS, sculpture

- MATHURĀ ART DE

- PĀLA STYLE

- GUERRE CIVILE

- ANNAPURNA

- EVEREST MONT ou CHOMOLUNGMA

- DHAULAGIRI

- CHARRIAGES & CHEVAUCHEMENTS

- BHOTES, BHOTIAS ou BHOTIYAS

- REPOUSSÉ TECHNIQUE DU

- SIWALIKS

- TAMANG

- TERAÏ

- ŚIKHARA ou ÇIKHARA, architecture

- TIBÉTAIN ART

- ROULEAU VERTICAL, peinture

- GYANENDRA BIR BIKRAM SHAH (1947- )

- CUIVRES, art

- LAITONS

- TEMPLE, monde indien

- ORALE LITTÉRATURE

- KIRANT

- THARU

- SOUS-DÉVELOPPEMENT

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- RÉPRESSION

- BOIS, architecture

- CIRE PERDUE, techniques

- BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA (1945-2001)

- BOUDDHISME TIBÉTAIN

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- SANSKRITE ou SANSCRITE LITTÉRATURE

- PORTIQUE, architecture

- INDIENNE ARCHITECTURE

- INDIENNE SCULPTURE

- INDIENNE PEINTURE

- MAHĀBHĀRAT, Népal

- TRIBHUVAN ou TRIBHUVANA (1906-1955) roi du Népal (1911-1955)

- MAHENDRA BIR BIKRAM SHAH (1920-1972) roi du Népal (1955-1972)

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- TERRE CUITE, sculpture

- NEW DELHI