NEPTUNE, planète

Article modifié le

Les anneaux

Comme les autres planètes géantes, Neptune possède des anneaux, mais ceux-ci sont très particuliers : ils présentent en effet des arcs de matière. La découverte de ces arcs depuis la Terre grâce à l'observation d'occultations d'étoiles en 1984 et 1985 a conduit à modifier le programme de Voyager-2 afin de mieux étudier l'environnement de Neptune. La sonde a ainsi révélé que la planète était entourée d'un système complet d'anneaux ténus sertis d'arcs brillants.

Les astronomes se sont longtemps demandé pourquoi Saturne semblait être la seule planète entourée d'anneaux. La mise en évidence, en une décennie, d'anneaux autour de Jupiter, d'Uranus et de Neptune a montré que ce phénomène était naturel autour des planètes géantes. Cependant, ces quatre systèmes d'anneaux sont bien différents les uns des autres : qu'il s'agisse d'anneaux, de satellites ou de planètes, le système solaire présente une stupéfiante diversité d'aspects !

L'histoire de la découverte des arcs de Neptune mérite d'être contée. Certains astronomes ont longtemps pensé que des anneaux ne pouvaient pas exister autour de cette planète du fait des perturbations gravitationnelles qui sont engendrées par les deux satellites irréguliers Triton et Néréide. Toutefois, la présence de ces satellites « anormaux » semblait au moins indiquer que l'environnement de Neptune était inhabituel. Mais il était hors de question de discerner et de photographier depuis la Terre d'éventuels anneaux, tout matériau sombre situé au voisinage immédiat d'une planète étant noyé dans la lumière de celle-ci diffusée par un télescope. Seule l'observation d'occultations d'étoiles permet de détecter ce matériau depuis le sol : lorsqu'une planète passe entre une étoile et la Terre, le rayonnement stellaire est réfracté puis absorbé par la haute atmosphère de la planète. La variation de l'indice de réfraction permet ainsi de mesurer la température de l'atmosphère à différentes profondeurs. De plus, si la planète possède des anneaux, le rayonnement lumineux de l'étoile s'affaiblit juste avant et juste après l'occultation par la planète, lorsqu'il est masqué par de la matière. C'est ainsi que les anneaux d'Uranus ont été mis en évidence. Dans le cas de Neptune, ce type d'observation est plus délicat car cette planète, plus éloignée de la Terre qu'Uranus, balaie lentement sur la voûte céleste une surface deux fois plus petite qu'Uranus. Les occultations stellaires par Neptune sont donc plus rares. Par ailleurs, les anneaux d'Uranus sont actuellement vus presque de face, tandis que ceux de Neptune sont vus pratiquement par la tranche. Toutefois, grâce à son atmosphère riche en méthane, Neptune (comme Uranus) est très sombre dans l'infrarouge, à 2,2 micromètres de longueur d'onde, et ne « pollue » pas beaucoup le signal de l'étoile qui disparaît derrière les anneaux. L'occultation d'une étoile, même peu lumineuse, peut donc être facilement observée à cette longueur d'onde. À titre d'exemple, une étoile typique cent fois moins lumineuse que Neptune dans le domaine bleu du spectre est cent fois plus lumineuse à 2,2 micromètres. Dans le premier cas, un affaiblissement de la lumière de l'étoile est quasi imperceptible ; dans le second cas, il est détectable. Mais tout affaiblissement ne correspond pas forcément à la présence d'anneaux : des variations rapides de l'absorption de l'atmosphère terrestre (présence de turbulences, de vents, etc.), des erreurs de guidage du télescope, de brèves fluctuations de l'alimentation électrique ou encore le passage de nuages, d'oiseaux ou d'avions ont le même effet. On peut cependant repérer ces interruptions parasites car elles se produisent à toutes les longueurs d'onde et ne sont observées, à un moment donné, que par un seul télescope. Il est donc nécessaire d'observer une occultation à différentes longueurs d'onde avec plusieurs télescopes. Par ailleurs, l'étoile pouvant être considérée à l'infini, l'espacement entre deux télescopes correspond à un espacement identique au niveau de Neptune. À chaque télescope correspond un trajet apparent différent de l'étoile par rapport à la planète. Plusieurs observations permettent donc de balayer l'environnement de la planète. Jusqu'à une époque récente, on considérait qu'un anneau était détecté s'il existait deux interruptions de signal correspondant aux deux intersections du trajet apparent de l'étoile et de l'anneau de chaque côté de la planète. On considère maintenant que toute détection, même unique, est significative si elle a été perçue par au moins deux télescopes, cela afin d'éliminer les parasites.

Une occultation stellaire par Neptune est observée pour la première fois le 7 avril 1968, depuis l'Australie. Dix ans plus tard, après la découverte des anneaux d'Uranus, certains astronomes prétendent avoir vu l'étoile s'« éteindre » juste avant l'occultation par la planète. Malheureusement, ce fait n'avait pas été signalé à l'époque de l'occultation et les données originales n'ont jamais été retrouvées.

La première campagne d'observation systématique des parages de Neptune débute le 10 mai 1981. Le 24 mai, deux observateurs proclament avoir détecté une occultation secondaire avec deux télescopes distants de 6 kilomètres en Arizona. On réalisera plus tard que, par un hasard étonnant, ils ont en fait observé l'occultation de l'étoile par le satellite de Neptune Larissa (1989 N2). La plus importante campagne d'observation est organisée le 15 juin 1983 dans tout le bassin du Pacifique. Mais, d'Hawaii à l'Australie, de la Chine à la Californie, personne n'observe la moindre occultation secondaire. Après cet échec, seuls quelques astronomes décident de continuer leur recherche.

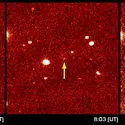

Deux équipes observent l'occultation du 22 juillet 1984 : une équipe française animée par André Brahic et Bruno Sicardy, à l'Observatoire européen austral, avec deux télescopes, et une équipe américaine animée par William B. Hubbard, 100 kilomètres plus au sud dans la cordillère des Andes, au Cerro Tololo Inter-American Observatory. Elles détectent toutes deux une diminution du signal de l'étoile de 35 p. 100 environ pendant 1,2 seconde, enregistrée avec 0,1 seconde d'écart entre les télescopes des deux sites. Cette occultation correspond à un objet de l'ordre de 10 kilomètres de largeur et d'au moins 100 kilomètres de longueur, situé à moins de trois rayons neptuniens du centre de la planète, dans son plan équatorial ; mais il ne peut s'agir d'un anneau continu, car l'étoile n'a pas été occultée de l'autre côté de Neptune. Le même type d'observation est effectué un an plus tard, le 20 août 1985, par les mêmes astronomes. À l'observatoire Canada-France-Hawaii, André Brahic et Bruno Sicardy observent une occultation secondaire, confirmée par un autre télescope voisin appartenant à la N.A.S.A. Mais, dans la cordillère des Andes, William B. Hubbard ne perçoit aucune occultation secondaire. Cette interruption de signal d'un seul côté de la planète conduit les astronomes à conclure que l'anneau de Neptune est fragmenté et qu'un ou des « arcs » de matière gravitent autour de la planète.

Un peu auparavant, le 7 juin 1985, l'étoile occultée était en fait double et les observateurs avaient détecté une occultation secondaire (et non deux !) sans pouvoir dire laquelle des deux étoiles avait été occultée.

Entre 1981 et 1989, près d'une centaine d'occultations stellaires par Neptune ont été observées. Sept d'entre elles ont montré la présence de matériau autour de Neptune. Pour éviter une collision éventuelle entre Voyager-2 et ce matériau, le Jet Propulsion Laboratory décide d'augmenter légèrement la distance de survol de Neptune par Voyager-2. Et les images prises par la sonde du 11 au 26 août 1989 mettent en évidence les anneaux de Neptune ! Cette découverte constitue une magnifique illustration de ce que peut apporter une collaboration entre des observatoires et des chercheurs de toute nationalité ; elle souligne de plus la complémentarité des recherches spatiales et des observations depuis le sol.

Au moins quatre anneaux ténus entourent Neptune. Le plus externe contient trois arcs de matière plus dense s'étendant en longitude sur 4 degrés, 4 degrés et 10 degrés ; ce sont eux qui sont responsables des occultations secondaires observées depuis la Terre. Les noms Liberté, Égalité et Fraternité ont été choisis pour ces arcs (on célébrait en 1989 le bicentenaire de la Révolution française). Les anneaux sont si ténus qu'ils ne peuvent être observés depuis la Terre ; les caméras de la sonde n'ont pu en obtenir des images que grâce aux poses les plus longues tentées au cours de cette mission (jusqu'à 600 s, sans effet de bougé, au lieu d'une fraction de seconde pour les observations des systèmes de Jupiter et de Saturne).

Il reste à comprendre comment le matériau autour de Neptune est confiné non seulement radialement (comme les anneaux minces de Saturne et d'Uranus), mais aussi azimutalement dans les arcs, qui semblent stables. L'explication réside probablement dans l'interaction de satellites proches avec ces arcs. Les satellites connus à ce jour ne suffisent cependant pas pour expliquer cette stabilité, mais les théoriciens étudient d'autres hypothèses.

Il est nécessaire de poursuivre l'observation d'occultations stellaires depuis la Terre pour surveiller l'évolution des arcs... et, avec un peu de patience, on verra se former un magnifique anneau supplémentaire, quand Triton se brisera en une multitude de petits cailloux en pénétrant dans la limite de Roche de Neptune, dans un peu moins de 100 millions d'années !

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André BRAHIC : professeur de classe exceptionnelle à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot

Classification

Médias

Autres références

-

DÉCOUVERTE DE NEPTUNE

- Écrit par James LEQUEUX

- 273 mots

Alexis Bouvard, astronome à l'Observatoire de Paris, remarque au début du xixe siècle des irrégularités dans le mouvement d'Uranus, découvert en 1781 par William Herschel. Grâce en particulier à François Arago, l'idée que ce mouvement peut être perturbé par une autre planète...

-

EXPLORATION DES PLANÈTES GÉANTES - (repères chronologiques)

- Écrit par James LEQUEUX

- 852 mots

Janvier 1610 Galilée découvre les quatre plus gros satellites de Jupiter, qu'il nomme « astres médicéens », et que nous appelons aujourd'hui satellites galiléens : il s'agit de Io, Europe, Ganymède et Callisto.

1656 Christiaan Huygens présente sa découverte du plus...

-

BRAHIC ANDRÉ (1942-2016)

- Écrit par Isabelle GRENIER

- 884 mots

- 1 média

Un des pionniers de la planétologie française, l’astronome André Brahic est connu pour avoir codécouvert les anneaux de la planète Neptune et pour son enthousiasme à transmettre les connaissances sur l’Univers et les valeurs de la science dans la société.

-

EDGEWORTH-KUIPER CEINTURE D'

- Écrit par Patrick MICHEL

- 6 901 mots

- 2 médias

...Kuiper sont probablement stables sur une durée équivalente à l'âge du système solaire. Beaucoup de ces corps sont situés suffisamment au-delà de l'orbite de Neptune pour que les perturbations provoquées par la gravitation de la planète ne puissent pas modifier aisément leurs orbites actuelles. D'autres sont... -

LE VERRIER URBAIN JEAN JOSEPH (1811-1877)

- Écrit par Bruno MORANDO

- 1 694 mots

La planète Uranus avait été découverte en 1781 par William Herschel et observée constamment depuis lors. On s'aperçut ensuite que des observations en avaient été faites antérieurement par des astronomes qui l'avait prise pour une étoile fixe, si bien que l'on disposait de données nombreuses, dont... -

NEUVIÈME PLANÈTE

- Écrit par Jacques LASKAR

- 1 535 mots

- 3 médias

La recherche d’une nouvelle planète dans le système solaire n’est pas nouvelle et a fait l’objet de nombreuses études depuis la découverte de Neptune en 1846. En janvier 2016, la possibilité de l’existence d’une neuvième planète au sein du système solaire – qui n’en compte plus que huit depuis...

- Afficher les 7 références

Voir aussi

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- TRITON, satellite

- NÉRÉIDE, satellite

- GEYSER

- PERTURBATIONS, astronomie

- OCCULTATION, astronomie

- SATELLITES NATURELS

- HÉLIUM

- TEMPÉRATURE

- CAPTURE, astronomie

- ADAMS JOHN COUCH (1819-1892)

- VOYAGER, sondes spatiales

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- EFFET DE SERRE

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- ORBITE, mécanique céleste

- ANNEAUX PLANÉTAIRES

- RÉVOLUTION, mécanique céleste

- LIMITE DE ROCHE