NIGERIA

| Nom officiel | République fédérale du Nigeria |

| Chef de l'État et du gouvernement | Bola Ahmed Tinubu - depuis le 29 mai 2023 |

| Capitale | Abuja |

| Langue officielle | Anglais |

| Population |

227 882 945 habitants

(2023) |

| Superficie |

923 770 km²

|

Article modifié le

Le Nigeria indépendant

Un système fédéral dominé par les régions (1960-1966)

L'autonomie accordée aux trois (puis quatre) régions dans le cadre du système fédéral a permis de préserver l'unité nigériane, mais constitue également une entrave à l'exercice de l'autorité fédérale. Les trois forces politiques principales contrôlent le gouvernement des trois régions et, dès 1961, tendent à s'y ériger en partis uniques. Dans le Nord, il en résulte de violents incidents en pays tiv dès 1960, puis à nouveau en 1964. Dans la région orientale, le NCNC est également hostile à toute représentation autonome des minorités du Sud-Est qui expriment de manière parfois violente leurs revendications. Toutefois, les tensions les plus graves éclatent dans la région occidentale contrôlée par l'Action Group : en mai 1962, les partisans de Obafemi Awolowo au sein de l'Assemblée régionale adoptent une motion de défiance à l'égard du gouvernement régional de S. Akintola, jugé trop conciliant envers la coalition gouvernementale à l'échelon fédéral. De graves incidents provoqués par les partisans d'Akintola aboutissent à une proclamation de l'état d'urgence, puis à la nomination d'administrateurs et de ministres intérimaires par le gouvernement fédéral. Awolowo et ses principaux partisans sont arrêtés et condamnés pour haute trahison à de lourdes peines de prison. Enfin, la région Ouest est affaiblie par un redécoupage qui se traduit par l'établissement d'une quatrième région, le Midwest, en 1964. Parallèlement, les rapports entre les composantes de la coalition fédérale se dégradent : les élections générales de 1964 provoquent un éclatement de la coalition NPC-NCNC au profit d'alliances organisées sur la base d'une dichotomie entre le Nord (Nigerian National Alliance comprenant le NPC et la faction Akintola de l'Action Group) et le Sud (United Progressive Grand Alliance, ou UPGA, formée par le NCNC, les membres de l'Action Group encore en liberté et les partis du Nord minoritaires). Les fraudes électorales dans le Nord conduisent l'UPGA à boycotter le scrutin dans le Sud. Une grave crise politico-constitutionnelle s'ensuit entre le Premier ministre et le président de la Fédération (le Nigeria est devenu une république au sein du Commonwealth en 1963). Un compromis sera finalement trouvé avec la formation d'un cabinet fédéral élargi et l'organisation de nouvelles élections dans l'Est et dans l'Ouest (nov. 1965) où la violence politique atteint à cette occasion des sommets inégalés.

L'unité nigériane menacée (1966-1970)

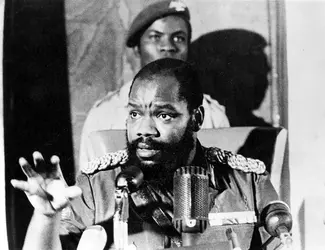

Le 14 janvier 1966, c'est un régime discrédité qu'un petit groupe d'officiers supérieurs renverse : vingt-sept personnalités civiles, dont le Premier ministre fédéral (A. Tafawa Balewa), ainsi que les Premiers ministres du Nord (A. Bello) et de l'Ouest (S. Akintola), sont assassinées. Le coup d'État, conduit par le major Nzéogwu, échoue toutefois lorsque le général Aguiyi-Ironsi, chef d'état-major des forces armées et ibo, comme la quasi-totalité des putschistes, prend la tête d'un contrecoup d'État et négocie la reddition des mutins. Sa popularité initiale subit une érosion rapide du fait de son refus de traduire les putschistes devant les tribunaux, mais aussi et surtout de son annonce (mai 1966) de l'abolition prochaine du système fédéral au profit d'un gouvernement unitaire. Une violente réaction s'ensuit dans le Nord où les nouvelles dispositions sont considérées comme un moyen d'asseoir la domination du Sud, et tout particulièrement des Ibo. À Zaria, dans le Nord, des manifestations estudiantines dégénèrent en émeutes au cours desquelles une centaine d'Ibo sont tués. Le 29 juillet 1966, le général Aguiyi-Ironsi est à son tour assassiné à Ibadan par des soldats du Nord ; de nombreux soldats de l'Est périssent également dans des mutineries qui éclatent au même moment dans des garnisons du Nord, de l'Ouest et de Lagos. Le pays est au bord de la désintégration lorsque le lieutenant-colonel Yakubu Gowon, officier le plus gradé de la région septentrionale, est nommé président du Conseil militaire suprême. Yakubu Gowon est originaire d'un groupe minoritaire du Nord nigérian. De religion chrétienne, il n'a pas participé au coup d'État ni trempé dans les mutineries. Son premier geste est de rapporter les décrets centralisateurs du mois de mai, avant de convoquer une conférence constitutionnelle qui s'ouvre en présence de représentants de toutes les régions, le 12 septembre 1966, à Lagos. Les discussions sont brutalement interrompues le 30 septembre par l'annonce d'une série de massacres organisés dans le Nord. Les populations originaires de la région orientale sont impitoyablement traquées ; près de deux millions de réfugiés regagnent la région orientale et le Midwest, traumatisés par les violences qu'ils ont subies. La région orientale réagit en procédant à d'intenses préparatifs en vue d'une sécession qui devient effective le 30 mai 1967. Le gouverneur militaire de la région orientale, Chukwuemeka O. Ojukwu, proclame alors l'indépendance de la république du Biafra.

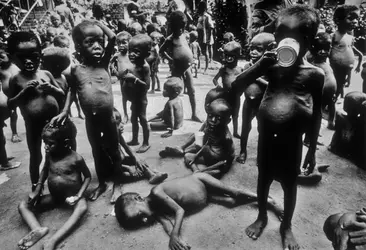

La guerre qui s'ensuit va durer vingt-neuf mois (juill. 1967-janv. 1970) et provoquer près de deux millions de morts, victimes de la famine et de la malnutrition pour la plupart. La portée du conflit dépasse largement les frontières du Nigeria, en raison des appuis internationaux dont bénéficient les belligérants. La Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la majorité des États membres de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) accordent des soutiens politico-diplomatiques ou militaires au gouvernement fédéral, au nom du principe de l'intangibilité des frontières coloniales. À l'inverse, la reconnaissance du droit à l' autodétermination fonde les soutiens accordés à la cause du Biafra par la France, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Zambie et la Tanzanie. Le drame vécu par les populations civiles fait l'objet d'une large couverture dans les médias internationaux, ce qui contribue à une mobilisation des opinions publiques et à des actions d'intervention humanitaire qui inaugurent un nouveau type d'approche. La reddition du Biafra intervient le 14 janvier 1970. Elle n'est suivie par aucun génocide de la population ibo, mais, au contraire, par une remarquable politique de réconciliation nationale, complétée par une redéfinition radicale des rapports entre le pouvoir central et les groupes géoculturels du pays.

La refonte de la géopolitique interne (1970-1979)

Dès 1967, la menace de la sécession biafraise a permis au général Gowon d'imposer une refonte des rapports entre les trois grands conglomérats ethniques et leurs régions respectives, en procédant à une division en douze États. Les groupes ethniques minoritaires à l'intérieur des anciennes régions voient ainsi satisfaite une de leurs revendications principales. La nature hiérarchisée du pouvoir militaire, les impératifs de la conduite de la guerre puis l'accroissement spectaculaire des ressources pétrolières du Nigeria favorisent un élargissement des champs de compétence du pouvoir fédéral et une consolidation de son autorité au cours des années 1970. Une collecte centralisée des revenus de la Fédération est organisée, complétée par une formule de redistribution qui, depuis 1969, minore l'importance des ressources internes des États au profit des critères d'égalité de traitement et de pondération démographique. Le Nigeria dispose désormais des instruments nécessaires à la promotion d'un accès équitable aux ressources de la Fédération. Le souci de prendre en compte le « caractère fédéral » et la « diversité des populations » tend à être érigé en doctrine et devient la clé de voûte de la Constitution adoptée dans le cadre du transfert du pouvoir à un régime civil élu.

Dès le 1er octobre 1970, le général Gowon présente une ambitieuse liste de mesures destinées à préparer un retour du Nigeria à la démocratie en 1976. Le processus s'enlise toutefois en raison des controverses suscitées par les résultats provisoires du recensement de 1973, de la montée incontrôlée de l'agitation autour de la création de nouveaux États et d'une perte de contrôle du gouvernement fédéral sur des gouverneurs militaires qui se comportent en caciques locaux. Le 1er octobre 1974, le transfert du pouvoir est ajourné sine die. La nouvelle avive les mécontentements, d'autant qu'elle intervient dans le contexte d'une situation économique qui s'avère de plus en plus chaotique à partir du début de l'année 1975 : des hausses salariales massives sont consenties dans la fonction publique, afin de répercuter l'accroissement des revenus pétroliers et tenter de répondre aux revendications sociales. Il en résulte des pénuries d'essence, une montée de l'inflation et un engorgement spectaculaire du port de Lagos. Le 29 juillet, alors que Yakubu Gowon est à l'étranger, son régime est renversé sans coup férir par le général Murtala Mohammed, originaire de Kano. Les gouverneurs militaires des États sont démis de leurs fonctions et les résultats du recensement de 1973 sont annulés. Une vaste campagne de lutte contre la corruption se traduit par le licenciement de plus de dix mille employés des secteurs public et parapublic durant les semaines suivantes. Un vaste mouvement de réflexion est engagé sur les questions laissées en suspens par l'administration Gowon. Dès le 1er octobre 1975, un calendrier fait d'échéances précises est rendu public, dans l'optique d'un transfert du pouvoir le 1er octobre 1979.

Ce calendrier sera scrupuleusement respecté malgré la disparition du chef de l'État, assassiné lors d'une tentative de coup d'État conduite par des mutins originaires du plateau central (la région du général Gowon), le 13 février 1976. Le général Olusegun Obasanjo, le chef d'état-major des forces armées et second de Murtala Mohammed, lui succède. Le nombre des États est porté de douze à dix-neuf (avr. 1976) ; l'organisation des collectivités locales (local governments) unifiée (déc. 1976) ; enfin, et surtout, une nouvelle Constitution nigériane est préparée par un comité puis une Assemblée constituante (oct. 1977-juin 1978) dont les membres sont élus au suffrage universel indirect. Le texte finalement adopté par le Conseil militaire suprême introduit une Constitution de type présidentiel avec une nette séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. La clé de voûte de la nouvelle Constitution est le principe du caractère fédéral qui vise à ce qu'aucune prépondérance ne soit accordée à des personnes « originaires d'un petit nombre d'États ou d'ethnies ou d'autres groupes minoritaires dans le gouvernement ou dans l'un de ses organes ». Promulguée par décret le 21 septembre 1978, la Constitution entre en vigueur un an plus tard.

En décembre 1978, dix-huit formations déposent leur candidature au statut de parti politique, mais seules cinq sont finalement jugées en conformité avec les dispositions constitutionnelles (sur l'assise nationale des partis) et autorisées par la Commission fédérale électorale (Fedeco) à présenter des candidats. Leur implantation évoque fortement celle des forces politiques de la Ire République. Le Great Nigerian People's Party d'Ibrahim Waziri recouvre l'aire Kanouri ; le National Party of Nigeria (NPN) de Shehu Shagari a son assise principale sur l'aire d'extension de l'empire de Sokoto, tout en comportant d'importantes ramifications parmi les minorités du Sud-Est, du plateau central et au nord du pays yorouba ; le Nigerian People's Party (NPP) de Nnamdi Azikiwe est surtout implanté en pays ibo et parmi les communautés chrétiennes du plateau central ; le People's Redemption Party de Mallam Aminu Kano est un parti populiste fondé sur une opposition à l'emprise oligarchique du NPN dans le Nord ; enfin, le Unity Party of Nigeria (du chef Obafemi Awolowo) dispose d'une assise électorale focalisée autour du pays yorouba.

Les consultations électorales organisées en juillet-août 1979 se déroulent dans un climat souvent passionné, mais sans violence. Le NPN devient la première formation politique du Nigeria en raison de sa capacité à mobiliser des soutiens à l'extérieur de son aire d'implantation principale : son candidat à la présidence, Shehu Shagari, est proclamé élu avec 33 % des suffrages contre 27 % à Obafemi Awolowo ; sept des dix-neuf postes de gouverneur reviennent également au NPN qui dispose de la majorité relative des sièges dans chacune des deux Assemblées fédérales.

Tentative avortée de retour à un régime civil : la IIe République (1979-1983)

Le 1er octobre 1979, les militaires remettent le pouvoir au président Shehu Shagari qui forme un cabinet d'union avec le soutien du NPP La IIe République devient rapidement synonyme d'affairisme et de corruption. Visées électorales et logiques clientélistes priment sur les considérations d'efficacité ou d'éthique dans les processus de décision ou lors des nominations. À la veille des élections générales de 1983, l'emprise du NPN sur l'administration et la vie politique mine la capacité d'opposition des autres partis. L'accord de gouvernement NPN-NPP n'a fonctionné que superficiellement jusqu'à sa rupture formelle à l'initiative du NPP en juillet 1981. Irrégularités et violences (dans les États d'Oyo et d'Ondo) entachent les élections d'août-septembre 1983 qui aboutissent à conférer un quasi-monopole de représentation au NPN : Shehu Shagari est réélu avec 47,5 % des voix tandis que dans douze des dix-neuf États des gouverneurs NPN arrivent au pouvoir. Le parti acquiert également la majorité absolue des sièges dans les deux Chambres fédérales et une majorité des sièges dans dix des dix-neuf États. Le consensus sur lequel reposait la stabilité du système politique nigérian est doublement fragilisé par la remise en question du pluripartisme et par la gestion de plus en plus arbitraire des ressources tirées du pétrole.

La pérennisation du pouvoir des militaires sous couvert de transition (1983-1999)

La IIe République prend brutalement fin lorsqu'une poignée d'officiers supérieurs des forces armées démet de ses fonctions Shehu Shagari, puis dissout les Assemblées et abroge la Constitution de 1979. Le général Muhammadu Buhari, apparenté à une famille aristocratique de Daura (État de Kaduna), devient chef de l'État. La gestion des affaires publiques demeure toutefois confiée à un Conseil exécutif fédéral où la majorité des portefeuilles est attribuée à des civils.

Les nouveaux dirigeants se réclament du modèle réformiste de Murtala Mohammed et entreprennent, dès leur arrivée au pouvoir, d'établir un strict contrôle sur les États, les médias et les citoyens. Accusées de détournements de fonds publics, plusieurs milliers de personnalités sont condamnées à des amendes et à des peines de prison. La liberté de la presse est également réglementée (décret no 4), tandis que des campagnes sont lancées afin de lutter contre l'indiscipline, la fraude et le marché noir... Ces orientations sont rapidement impopulaires, car la conjoncture économique ne cesse de se détériorer. Le 27 août 1985, le général Ibrahim Babangida (Niger State) prend le pouvoir sans coup férir. Il s'engage à organiser une transition vers un régime civil et nomme, en janvier 1986, un groupe de personnalités chargées de réfléchir sur les dysfonctionnements de la vie politique sous la IIe République afin d'y remédier. Sur la base des recommandations qui s'ensuivent, un programme de transition est annoncé en juin 1987. Parmi les objectifs que les militaires s'assignent figurent la révision de la Constitution, l'organisation d'un nouveau recensement, la poursuite du programme d'ajustement structurel lancé en 1986 et surtout l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes politiques. Un Directorat de la mobilisation sociale (Mamser) est créé à cet effet et directement rattaché à la présidence.

En novembre 1987, la création de deux nouveaux États (Akwa Ibom et Katsina) bouleverse une fois de plus la géopolitique interne du Nigeria. Ce redécoupage est présenté comme sans appel par le général Babangida, mais il décide en 1991 de créer neuf États supplémentaires (soit 30 au total) et deux cent cinquante-six collectivités locales (457 au total) afin de tenter de réduire la montée des oppositions à sa politique.

L'élection des conseillers locaux (déc. 1987) constitue une étape dans la désignation (avr. 1988) des membres de l'Assemblée constituante (juin 1988-mars 1989). Les prérogatives de cette dernière sont considérablement limitées par l'interdiction qui lui est faite par les militaires de débattre de questions telles que la nature fédérale de l'État ou le caractère présidentiel, bicaméral et bipartite du futur régime civil. Le texte de la Constitution finalement adopté par les militaires en 1989 reste, de ce fait, extrêmement proche de celui de la Constitution de 1979. Le 3 mai 1989, l'interdiction de toute activité politique est levée pour permettre le dépôt de candidature au statut de parti politique. Treize formations sont présélectionnées par la Commission électorale nationale, mais aucune d'entre elles ne sera retenue par le Conseil de gouvernement des forces armées. Le 7 octobre 1989, à la surprise générale, le général Babangida prononce leur dissolution en invoquant leur inaptitude à assurer l'émergence d'un « nouvel ordre socio-politique ». La Commission nationale électorale est chargée de confectionner les programmes de deux partis conçus de manière que l'un soit « un peu à gauche », ce sera le Social Democratic Party (SDP), l'autre « un peu à droite du centre », ce sera la National Republican Convention (NRC).

Les fortes contraintes qui caractérisent la gestion de la transition par le régime militaire s'alourdissent encore après la sanglante tentative de putsch du 22 avril 1990. Des mutins originaires du Sud et du plateau central prennent le contrôle de Lagos durant quelques heures au cours desquelles ils dénoncent l'emprise exercée par les États du Nord sur le système politique nigérian. L'échec du coup d'État est prétexte à de multiples arrestations de journalistes, universitaires et militants des droits de l'homme. Soixante-neuf militaires sont également exécutés après avoir été jugés par des tribunaux siégeant à huis clos. L'engagement de transférer le pouvoir à un régime civil en 1992 demeure officiellement à l'ordre du jour : les conventions nationales du SDP et de la NRC se réunissent à Abuja, la nouvelle capitale fédérale, en juillet 1990. Il faut toutefois attendre près d'un an pour qu'aient lieu (oct. 1991) les primaires en vue de la désignation des candidats aux fonctions de gouverneur. Elles révèlent surtout l'influence que conservent en sous-main les hommes politiques de la IIe République, officiellement interdits de candidature. À l'issue des élections organisées le 14 décembre 1991, seize gouverneurs NRC sont élus contre treize pour le SDP C'est toutefois ce dernier qui obtient la majorité absolue des sièges dans les deux Assemblées fédérales (juill. 1992). Le SDP affirme ainsi sa capacité à mobiliser un réseau d'alliances beaucoup plus large que celui de la NRC puisqu'il englobe le pays yorouba, les minorités chrétiennes du plateau central, le pays kanouri ainsi que l'Iboland.

L'ultime étape de la transition vers la IIIe République doit être le scrutin présidentiel qui, après avoir été reporté une première fois pour cause d'irrégularités, est finalement annulé le 16 octobre. Le transfert du pouvoir est également reporté du 2 janvier au 27 août 1993. L'élection présidentielle du 12 juin 1993 a lieu, dans un calme et une discipline rarement égalés dans l'histoire du Nigeria. Les réactions n'en sont que plus exaspérées lorsque la confusion juridique entretenue par un lobby favorable au maintien d'Ibrahim Babangida au pouvoir (l'Association pour un Nigeria meilleur) sert de prétexte à ce dernier pour interdire la publication des résultats définitifs du scrutin. Le candidat du SDP, Moshood Abiola (Ogun State), est privé de sa victoire et la transition vers la IIIe République prend brutalement fin malgré le tollé de protestations qui s'ensuit.

À l'issue de près de deux mois d'affrontements au cours desquels une centaine de morts est enregistrée, le général Babangida se voit contraint à se démettre de ses fonctions (26 août 1993), mais les résultats du scrutin n'en sont pas pour autant validés. Le pouvoir est transmis à un gouvernement civil de transition placé sous la direction d' Ernest Shonekan, un administrateur de société d'origine yorouba. La tâche principale qui lui a été confiée par les militaires est l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle, un projet qui divise profondément la classe politique et entraîne une série de batailles politico-juridiques. Le Nigeria est dans l'attente d'un jugement imminent de la Cour suprême d'Abuja sur la légalité du gouvernement Shonekan lorsque, le 17 novembre le général Sani Abacha, ministre de la Défense et chef d'état-major des forces armées, prend le pouvoir.

Dès le 18 novembre, le général Sani Abacha interdit le SDP et la NRC. Il dissout toutes les assemblées élues et démet de leurs fonctions les gouverneurs des États. Six mois plus tard, un nouveau programme politique de transition est annoncé au nom du Conseil de gouvernement provisoire, l'instance militaire qui désormais gouverne le pays. Le schéma présenté tire un trait sur l'ensemble du processus laborieusement engagé sous l'égide du régime Babangida dont Sani Abacha était pourtant le plus fidèle lieutenant. Une révision de la Constitution est annoncée et des élections au suffrage indirect sont organisées les 23 et 28 mai en vue de l'élection des deux tiers des trois cents soixante-neuf délégués à la Conférence constitutionnelle. Le scrutin se déroule dans un climat politique qui oscille entre le désintérêt et, dans le Sud-Ouest, le boycottage actif. Un vaste mouvement d'opposition s'est mis en place avec la formation, en avril 1994, d'une Coalition démocratique nationale (Nadeco) composée des partisans de Moshood Abiola ainsi que des personnalités politiques dont l'élection a été annulée par le général Abacha.

Le programme de transition du général Abacha est en réalité une stratégie de temporisation destinée à préparer son maintien au pouvoir par le biais d'un processus électoral truqué. Les violations des droits de l'homme se multiplient, entraînant une expatriation massive des hommes politiques et de représentants de la société civile. Des sanctions internationales sont adoptées par les États-Unis, par l'Union européenne et par le Commonwealth, mais restent sans réel impact sur le régime. Celui-ci n'hésite pas à faire exécuter, le 10 novembre 1995, après un simulacre de procès, l'écrivain Ken Saro Wiwa et huit co-accusés du Mouvement pour la survie du peuple Ogoni (Mosop) qui revendique un meilleur accès à la manne pétrolière pour les populations du Delta du Niger, région où se concentre l'activité pétrolière.

La Conférence nationale constitutionnelle, qui se réunit par intermittence de juin 1994 à mars 1995 dans le cadre du programme de transition, ne dispose d'aucune autonomie véritable. Ses propositions ne seront pas suivies d'effet et elle ne parvient pas à imposer aux militaires une date butoir pour la remise du pouvoir à un régime civil élu. Le général Sani Abacha manipule les échéances électorales et paraît à même de s'autosuccéder à la tête du Nigeria, lorsque son décès inopiné, le 8 juin 1998, met un terme à ses ambitions.

Le général Abdulsalam Abubakar, chef d'état-major des armées, lui succède. Soucieux de normaliser les rapports avec la communauté internationale et avec l'opposition intérieure, il rencontre dans sa prison Moshood Abiola, détenu sans jugement depuis juin 1994 pour avoir revendiqué la validation de sa victoire à l'élection présidentielle du 12 juin 1993. Les tractations qui s'engagent en vue de la libération de celui qui incarne l'opposition au régime Abacha sont toutefois interrompues par son décès, le 7 juillet 1998, dans des conditions qui seront certifiées naturelles. Cette disparition, qui suscite une émotion lourde de ressentiment dans sa région d'origine, le sud-ouest du pays (pays yorouba), est suivie par l'annonce, le 20 juillet 1998, d'un processus de transition accéléré en vue d'une remise du pouvoir, le 29 mai 1999, à un régime civil élu. Parallèlement, plusieurs milliers de détenus sont libérés ; les entraves à la liberté de presse et à l'activité syndicale disparaissent, de même que cessent les atteintes à la sécurité physique des personnalités jugées hostiles au régime. Nombre d'entre elles entreprennent de regagner le Nigeria, tel le Prix Nobel de littérature, Wole Soyinka, dont le geste s'avère décisif étant donné son autorité morale. Au début d'octobre, le programme de transition démarre : le dépôt des candidatures au statut de parti politique va de pair avec la révision des listes électorales. Le premier scrutin est organisé en vue de l'élection des présidents et conseillers des 744 collectivités locales, les 5 et 12 décembre 1998. Validé par les observateurs nigérians et étrangers, il est suivi de l'élection des gouverneurs et des assemblées législatives des 36 États de la fédération, le 9 janvier 1999. Seuls trois partis sont en lice lors de cette seconde série de scrutins : le People's Democratic Party (PDP), issu du groupe G-34, un ensemble de personnalités qui s'étaient opposées à la candidature du général Abacha à sa propre succession ; le All People's Party (APP) au sein duquel se retrouvent nombre des anciens partisans du général Abacha ; l'Alliance for Democracy (AD), issue de la Nadeco et essentiellement implanté dans le sud-ouest du pays. Les résultats du premier scrutin ayant révélé une large avance du P.D.P. sur ses adversaires, l'A.P.P. et l'A.D. décident de constituer une coalition électorale en vue de l'élection présidentielle. Celle-ci a lieu comme prévu le 27 février et voit l'élection du candidat du P.D.P., l'ancien général Olusegun Obasanjo.

La IVe République (1999- )

Lors de sa prise de fonction, le 29 mai 1999, Obasanjo bénéficie d'un prestige considérable tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du pays. Il avait conduit à son terme le transfert du pouvoir à un régime civil élu en 1976-1979. Ses critiques de plus en plus ouvertes des violations des droits de l'homme par les juntes successives lui ont valu d'être emprisonné en 1995 par le général Sani Abacha. Libéré à la suite de la mort de ce dernier, Obasanjo s'est porté candidat à la présidence. Très apprécié au sein du Commonwealth, proche de Jimmy Carter et de sa fondation, Obasanjo est également membre du conseil consultatif de l'organisation non gouvernementale de lutte anticorruption Transparency international.

L'élection d’Obasanjo en 1999 (62,6 % des suffrages) est le résultat d'une équation atypique dans le paysage politique nigérian. Obasanjo a obtenu des soutiens massifs dans le Sud-Est chrétien et le Nord musulman, tout en étant boudé par les électeurs de sa propre région d'origine. De fait, le Sud-Ouest yorouba ne lui pardonne pas ses bons rapports avec le Nord et ses représentants au sein de l'establishment militaire. En avril 2003, Obasanjo entame un second mandat, après sa réélection (61,9 % des suffrages) qui est marquée, à l'instar de celles des gouverneurs et assemblées, par des fraudes, mesures d'intimidation et violences. Celles-ci sont particulièrement importantes dans les États du sud et du sud-est du pays. Validés par la communauté internationale, les scrutins contribuent à une diffusion de la violence dans les États où la fraude s'est accompagnée d'un regain d'influence des milices armées.

La présidence d’Olusegun Obasanjo va de pair avec le rétablissement de la liberté des médias, parallèlement à la restauration de mécanismes, institutions et procédures que les militaires avaient mis sous le boisseau, voire systématiquement détruits ou détournés de leurs fonctions. Les ambitions affichées en matière de rétablissement de l'État de droit se heurtent toutefois à de fortes contraintes. La Commission présidée par le juge Oputa et chargée d'enquêter sur les violations des droits de l’homme depuis 1966 n’a jamais pu obtenir que les principaux responsables de ces violations soient auditionnés. Les conclusions et recommandations formulées sont également restées lettre morte du fait de procédures judiciaires engagées par ces mêmes militaires. Par ailleurs, dès son élection, le président Obasanjo se heurte à la décision prise par les nouveaux gouverneurs des douze États musulmans du nord du Nigeria de se doter d'un code pénal fondé sur la charia.

Les pressions en vue d'une refonte de la Constitution de 1999 n'ayant cessé de s'amplifier, une assemblée de quatre cents personnalités nigérianes a été chargée d’établir des propositions d'amendements en vue de leur examen par les assemblées fédérales. À l'issue de cinq mois de travaux (févr.-juin 2005), la Conférence nationale pour les réformes politiques (NPRC) a remis six volumes et 187 recommandations au président Obasanjo. Parmi ces propositions figurait l'octroi du statut d'indigène d'un État après dix années de résidence dans celui-ci. Il était également proposé de reconnaître formellement une division du pays en six zones géopolitiques entre lesquelles un calendrier de rotation des candidatures à la présidence serait défini. La NPRC a toutefois achevé ses travaux dans un contexte de crise car les délégués originaires des États producteurs de pétrole ont décidé de boycotter les séances. Ils revendiquaient un accroissement substantiel (25 % immédiatement puis 50 % au bout de cinq ans au lieu des 13 % prévus par la Constitution de 1999) de leur part des revenus issus du pétrole produit dans leurs États respectifs. Les perspectives de réforme constitutionnelle ont finalement souffert de l’agenda personnel du président Obasanjo, désireux d'amender la Constitution pour pouvoir être candidat à un troisième mandat en 2007. En mai 2006, une majorité de députés de la chambre fédérale des représentants a brutalement mis fin à ces stratagèmes en enterrant purement et simplement le projet de révision constitutionnelle.

En mai 2007, à l'issue d’une élection dont la régularité est vivement contestée par les observateurs internationaux et par la société civile nigériane, le nouveau président Umaru Yar’Adua prend ses fonctions. Originaire du Nord, il était le dauphin désigné d’Obasanjo. Mais sa santé précaire devient rapidement source de paralysie croissante de l'État et de ses institutions.

Le mandat de Yar’Adua est marqué par de nombreux épisodes de violences interconfessionnelles, principalement dans l’État du Plateau central, et par les actions de guérilla menées avec efficacité par le Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (MEND) qui réclame une meilleure répartition de la manne pétrolière. L'absence prolongée de Yar’Adua, hospitalisé en Arabie Saoudite à partir de novembre 2009, aboutit à la nomination, en janvier 2010, du vice-président Goodluck Jonathan comme président intérimaire. Lorsque le président Umaru Yar’Adua décède, en mai 2010, Goodluck Jonathan est à même de s'imposer comme le candidat du PDP à la présidence.

Le 16 avril 2011, le président Goodluck Jonathan est réélu dès le premier tour (58,9 % des suffrages) à l'issue d'une campagne électorale ponctuée de violences. L'annonce des résultats provoque des émeutes meurtrières dans le nord du pays, majoritairement musulman, dont les habitants soutenaient la candidature de son rival, l'ancien chef de la junte Muhammadu Buhari.

Durant son mandat (2011-2015), malgré une conjoncture économique favorable jusqu'en 2012 grâce au cours du pétrole, le président Jonathan ne parvient ni à contenir l’expansion de l'insurrection armée dans le nord-est du pays ni à réduire la pauvreté. Les promesses présidentielles d'améliorer l'accès à l'électricité restent sans lendemain, plus de 55 % de la population nigériane n'ayant toujours pas accès à l'électricité selon la Banque mondiale. De plus, corruption et clientélisme atteignent des sommets.

L’élection présidentielle de mars 2015, organisée dans un climat d'inquiétude quant au devenir de la démocratie nigériane, a finalement permis la première alternance au pouvoir de l’histoire du pays. La coalition formée par le Congrès de tous les progressistes (APC, composée de quatre grands partis d'opposition) s'est imposée face au PDP au pouvoir depuis seize ans. Les votes ont marqué un dépassement de la polarisation ethno-religieuse observée lors des scrutins précédents. En outre, vivement critiqué à l'époque, le report de six semaines du calendrier électoral s'est révélé décisif au regard des défis matériels et logistiques que représentait la mise en place de 30 000 bureaux de vote par la Commission nationale électorale indépendante. L'utilisation du vote électronique a permis de contenir la fraude. L'élimination de plus de 5 millions d'électeurs fantômes et la transparence des procédures ont contribué à ce que le scrutin se déroule sans violence. Par ailleurs, acceptant sa défaite, le président sortant Goodluck Jonathan a reconnu la victoire de son principal opposant. Ainsi, le 31 mars 2015, Muhammadu Buhari est élu président du Nigeria avec 53,9 % des voix.

Il accède à la tête de l'État grâce à sa réputation d'homme incorruptible forgée alors qu’il était déjà président du pays (1983-1985), puis alors qu’il présidait le premier fonds pétrolier nigérian, le Nigeria's Petrol Trust Fund, dans les années 1990. Soucieux de rompre avec les pratiques clientélistes de la quatrième République, Muhammadu Buhari prend son temps avant de soumettre finalement au Sénat, en novembre 2015, la composition d'un cabinet regroupant des personnalités respectées et en nombre restreint. Toutefois, l'État nigérian, qui tire 70 % de ses revenus du pétrole, doit faire face à une chute de plus de 50 % de ses recettes et à un effondrement de sa monnaie (la naira).

Tensions intercommunautaires et violences interconfessionnelles

Le retour à un régime civil démocratiquement élu en 1999 n'a que partiellement contribué à un rétablissement de l'autorité et de la légitimité de l'État fédéral. De nouvelles sources de tensions sont apparues avec la formation de milices ethno-religieuses, la relance des revendications liées à la distribution des ressources pétrolières et la montée de l'islamisme radical dans le nord-est du pays. Durant les trois premières années du régime civil, la police nigériane recense une soixantaine de conflits majeurs. En 2004, des affrontements entre chrétiens et musulmans dans l'État du Plateau central font plus d'un millier de morts et quelque cinq cents blessés. Simultanément, l’émergence de milices ethno-religieuses (Oodua People’s Congress dans le Sud-Ouest, Bakassi Boys dans le Sud-Est, Egbesu Boys dans le delta du Niger) témoigne du discrédit de la police et de l'autorité de l'État fédéral. La multiplication de ces milices s’accompagne également de nouvelles formes de racket, nourries par les demandes de protection formulées, selon les cas, par des groupes de commerçants, des autorités traditionnelles, les gouvernements de certains États, mais aussi des hommes d'affaires et des politiciens. Les milices agissent également pour leur propre compte. Censées pallier l’absence de sécurité publique, elles contribuent à favoriser l'apparition de nouvelles formes d'insécurité et, dans certains États, d’une criminalisation de la vie politique appelée « godfatherism ». Loin de contribuer à réduire les sources d'affrontement, le retour à la démocratie a créé des effets de levier en donnant aux milices et aux gangs l'occasion de proposer leurs services aux politiciens de tous bords.

La situation dans le delta du Niger est restée emblématique de l'écart entre les richesses de l’État tirées de l'exploitation pétrolière, située pour l'essentiel dans cette région du Nigeria, et leur non contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population, La politisation des revendications, illustrée par la répression du Mosop sous le régime militaire, acquiert une ampleur nouvelle avec la constitution d'un Ijaw Youth Council (IYC, Conseil de la jeunesse Ijaw) et l’adoption d'un manifeste (déclaration de Kaiama, en décembre 1998) réclamant, sur fond d'autonomisme, l'attribution des ressources pétrolières aux populations du Delta. L'esprit insufflé par cette déclaration s’accompagne de la multiplication d'actions violentes associées au MEND.

La crise du Delta, prototype du « paradoxe de l'abondance », est devenue au fil des années 2000 un condensé explosif des problèmes propres à l’ensemble du pays. La paupérisation de la population, l'usage souvent aveugle de la violence par les forces de maintien de l'ordre – illustrée par le massacre d'Odi en novembre 1999 – l'étendue de la corruption et une fraude électorale massive lors des élections de 2003 n'ont cessé d'aviver les mécontentements. Parallèlement, la région connaît une explosion des activités criminelles liées au détournement des flux pétroliers et à la prise d'otages. À cela s'ajoute une dégradation des écosystèmes du delta du Niger qui demeure inégalée dans le monde. Les carences de l’État, dont les représentants se servent de la loi plus qu'ils ne l'appliquent, ont pour conséquence l’absence de procédures de médiation crédibles, le recours à la violence et son instrumentalisation à des fins privées.

L'état de guerre civile larvée dans le delta du Niger a pour conséquence une chute brutale de la production de pétrole. Confronté à cette situation, le gouvernement d’Umaru Yar'Adua met en place, en 2009, un coûteux programme d'amnistie qui repose sur le paiement d'une rente mensuelle (estimée à 300 euros environ) aux 30 000 militants ayant souscrit au programme. Celui-ci a mis fin à la violence, sans toutefois remédier à la pauvreté endémique de la région ni mettre un terme à l'exportation massive de pétrole en dehors des circuits officiels (illegaloilbunkering).

En outre, à partir de 2009, le nord-est du Nigeria est confronté à une vague de violences sectaires, liée autant à l'insurrection du groupe Boko Haram qu'à l'emploi indiscriminé de la violence par les forces nigérianes. Communément traduit « l'éducation occidentale est interdite », le vocable Boko Haram fait en réalité référence, conformément à l'usage du mot haoussa Boko, à la notion de tromperie ou de fraude, que les adeptes considèrent intrinsèquement liée au mode de vie occidental. Le nom utilisé par ses adeptes est toutefois Jama’at ahl al-sunna li-l-da’wa wa-l-jihad ‘ala minhaj al-salaf (Jasdj ; Association des gens de la sunna pour le prosélytisme et la lutte armée). Ceux-ci aspirent à une purification de l'islam nourrie de la contestation du pluralisme religieux (y compris au sein de l'islam) et, plus généralement, du caractère séculier de l'État fédéral nigérian.

L'expansion violente du mouvement remonte à l'exécution, en juillet 2009, de son chef spirituel, Mohamed Youssouf, alors qu'il était en garde à vue dans un poste de police. Sa mort et celle de plusieurs centaines de ses adeptes ont donné le signal d'une insurrection armée qui n'a cessé de prendre de l'ampleur, attisée par la pauvreté et la dissolution dans la corruption des politiques publiques. Une première étape est franchie à l'automne de 2010, lorsque Boko Haram libère 700 militants détenus dans la prison de Bauchi, avant d'attaquer une mosquée de Maiduguri. Durant le second semestre de 2012, l'extension des incursions de Boko Haram au Cameroun confirme la régionalisation de l'insurrection. La proclamation de l'état d'urgence par le président Jonathan, en mai 2013, s'avère inefficace pour enrayer la multiplication des enlèvements et des attentats ciblés, des exécutions de masse et des attaques contre des mosquées, écoles et sites militaires ou gouvernementaux. En avril 2014, l'enlèvement de plus de 250 lycéennes dans la petite ville de Chibok suscite de vives réactions internationales, soutenues par une campagne de mobilisation de la société civile nigériane qui dénonce l'inaction du président Jonathan. Celui-ci est accusé d’avoir sous-estimé le défi sécuritaire que constitue l'insurrection du fait de son implantation dans une région économiquement périphérique et politiquement acquise aux partis d'opposition. Toujours en vie malgré les multiples annonces de sa mort par les autorités nigérianes, le dirigeant de Boko Haram, Aboubakar Shekau annonce, enmars 2015, son allégeance au groupe État islamique et son intention de mettre en place un califat dans le nord du Nigeria. Quelques semaines auparavant, en janvier 2015, le massacre de la population de Baga, une ville située au bord du lac Tchad, avait confirmé l'expansion continue du mouvement dans le nord-est du pays et l'établissement de relations fortes avec des réseaux djihadistes du Sahel. Les incursions du mouvement au Niger et au Tchad provoquent alors la constitution d’une force multinationale et une série d'actions militaires menées par les voisins du Nigeria, sous l'égide de l'Union africaine. Cette initiative est complétée par une offensive militaire nigériane (soutenue par des mercenaires sud-africains) qui permet d'aboutir à une reconquête de l'essentiel du nord-est nigérian à la veille de l’élection présidentielle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel C. BACH : directeur de recherche émérite au CNRS, Centre Émile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ARTS DU NIGERIA (exposition)

- Écrit par Vincent BOULORÉ

- 1 555 mots

-

ABUJA

- Écrit par Daniel C. BACH

- 339 mots

- 1 média

C'est en février 1976 que, sur la base des recommandations d'une commission d'enquête, les militaires à la tête du Nigeria décident de créer une nouvelle capitale fédérale au cœur du pays, mettant ainsi fin à plusieurs décennies d'atermoiements. La décision de créer une ville nouvelle...

-

ACHEBE CHINUA (1930-2013)

- Écrit par Michel FABRE

- 428 mots

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 429 mots

- 24 médias

La fédération deNigeria aurait dû connaître des changements encore plus rapides que la Gold Coast, si cet immense territoire n'avait pas posé déjà le problème si grave de l'unité nationale auquel allait se heurter la plupart des États héritiers des colonisateurs. Dès 1947, les autorités locales cherchèrent... -

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE , Jean-Louis JOUBERT et Michel LABAN

- 16 571 mots

- 2 médias

Pourtant, auNigeria, un important foyer de culture et de littérature s'était développé autour du Mbari Club d'Ibadan et de la revue Black Orpheus, fondée en 1957. Dès 1952, Amos Tutuola (1920-1997) avait publié The Palm-Wine Drinker and his Dead Palm-WineTapster in the Dead's... - Afficher les 54 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- ISLAMISME

- ACTION HUMANITAIRE

- BABANGIDA IBRAHIM (1941- )

- AWOLOWO OBAFEMI (1909-1987)

- SHONEKAN ERNEST (1936- )

- AGUIYI-IRONSI (mort en 1966)

- ABACHA SANI (1943-1998)

- FONDAMENTALISME MUSULMAN

- NOK CULTURE DE

- RECENSEMENT

- MILICE

- RÉSERVES NATURELLES

- GUERRE CIVILE

- BIAFRA

- DÉMOCRATISATION

- COUP D'ÉTAT

- AFRIQUE NOIRE ARTS DE L'

- ISLAM NOIR

- URBANISATION

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- ABUBAKAR ABDULSALAM (1942- )

- ABIOLA MOSHOOD (1937-1998)

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- MURTALA MOHAMMED (1938-1976)

- OYO EMPIRE D'

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- CORRUPTION

- BUHARI MUHAMMADU (1942- )

- PÉTROLIÈRE PRODUCTION

- OGONI