OCÉAN ET MERS (Vie marine) Vie pélagique

Article modifié le

Le necton

Le necton, sensu lato, tel qu'il a été défini précédemment, représente un ensemble relativement composite. Si ses représentants les plus typiques sont ce qu'on pourrait appeler des « nageurs permanents » en pleine eau, d'autres ne nagent qu'au voisinage immédiat du fond, ou encore partagent leur activité entre le fond et la pleine eau (en général en fonction de l'alternance des jours et des nuits, mais parfois aussi suivant les différentes étapes du cycle biologique) ; ces deux dernières catégories sont groupées sous le nom de nectobenthos, par opposition au necton vrai, représenté par les nageurs permanents.

Composition

Le necton, au sens large, comporte des espèces appartenant à cinq groupes zoologiques : crustacés, céphalopodes (calmars et poulpes nageurs), poissons, reptiles et mammifères, les céphalopodes et les poissons étant les plus importants.

Les reptiles sont représentés principalement par des tortues dont les plus connues sont la tortue caret, autrefois recherchée pour son écaille, et la tortue verte, chassée pour sa chair et surtout pour la préparation, à partir des cartilages du plastron, de la soupe à la tortue ; ces tortues des zones intertropicales ne sont en réalité que partiellement marines, puisque leur reproduction a lieu sur la partie émergée des plages. Quelques ophidiens, au venin redoutable, comme les Pelamis, se rencontrent dans les régions intertropicales de l'océan Indien et du Pacifique.

Les crustacés nectoniques sont essentiellement constitués par des crevettes.

Parmi les mammifères, seuls les cétacés seront étudiés ici, les siréniens (dugongs et lamantins), les phoques, les morses et les otaries étant des animaux très côtiers et plus amphibies que réellement aquatiques, surtout les trois derniers.

Adaptations

Les animaux nectoniques présentent des adaptations qu'on peut ranger sous trois rubriques : modifications morphologiques visant à rendre la nage rapide et plus économique sur le plan énergétique, formation de bancs (ou schools) et migrations (cf. migrations animales).

Chez les crevettes nectoniques, les modifications morphologiques sont peu prononcées ; en revanche, chez les céphalopodes, les poissons et les cétacés, l'amélioration de l'hydrodynamisme est très marquée. Leur corps est fusiforme, souvent plus épais en avant (thons, rorquals) ; les nageoires, lorsqu'elles existent, sont bien développées. Chez les cétacés, les nageoires résultent d'une adaptation remarquable des membres antérieurs des autres mammifères, avec réduction du bras et de l'avant-bras et allongement extrême des doigts par multiplication des phalanges, de façon à former une puissante palette natatoire (cf. membres) ; si les membres postérieurs ont disparu, la nécessité de posséder à la fois un gouvernail et un propulseur a fait apparaître une queue rappelant celle d'un poisson, mais qui s'étale horizontalement.

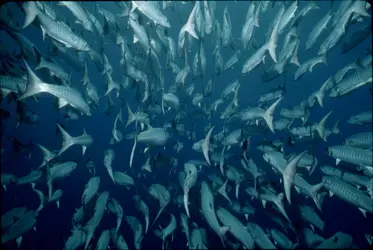

La formation de bancs a surtout été étudiée chez les poissons, quoiqu'elle existe aussi chez les crevettes et les céphalopodes. Un banc est constitué par un nombre variable d'individus nageant ensemble dans la même direction. Les bancs peuvent être permanents ou non et plus ou moins bien organisés ; d'une façon générale, le degré d'organisation est souvent plus faible la nuit que le jour, plus faible également chez les jeunes individus que chez les adultes. On admet généralement que la vie en bancs correspond, pour une espèce, à une diminution du taux de mortalité dû aux prédateurs vivant à ses dépens. Elle assure peut-être aussi une fonction de régulation génétique, car les espèces qui forment constamment des bancs sont des espèces très prolifiques à large répartition géographique et se déplaçant par migrations.

Le processus migratoire (cf. migrations animales) est le plus souvent interprété comme une adaptation à l'abondance des populations (fig. 4). Si les aires de ponte d'une espèce sont, en effet, strictement limitées par les conditions ambiantes nécessaires à l'émission des produits sexuels, à la fécondation et à la survie des œufs et des jeunes fraîchement éclos, le fait qu'une espèce ait une fécondité élevée implique évidemment que les individus devront, pour disposer d'une nourriture plus abondante, se répartir sur une aire océanique beaucoup plus vaste (migration trophique, de dispersion) ; lors de la maturité sexuelle, une migration génésique de sens inverse, dite de concentration, ramènera les individus mûrs sur leurs frayères.

Particularités biologiques

Parmi les espèces nectobenthiques qui se déplacent entre le fond et la pleine eau, certaines crevettes de la famille des pénéides qui vivent sur la partie supérieure du talus continental, benthiques le jour, deviennent nectoniques la nuit ; elles se nourrissent alors abondamment de diverses espèces planctoniques (des euphausiacés, en particulier). Toutefois, la plupart des Pénéides, et notamment celles qui sont pêchées sur les plateaux continentaux de la majorité des régions tropicales, restent seulement nectobenthiques, même au cours de leurs migrations ; la reproduction a lieu assez loin des côtes (de 50 à 100 m de profondeur), mais les larves gagnent les petits fonds ou même les lagunes côtières et y croissent jusqu'à la puberté qui les ramène vers le large.

Parmi les poissons, la morue, le merlan, l'églefin, bref la plupart des gadidés, sont des nectobenthiques permanents à l'état adulte et nagent constamment à quelques mètres au-dessus du fond. Il en est probablement de même de beaucoup d'espèces de la famille des sparidés (daurades, bars, dentés, pagres, pageots...). En revanche, les diverses espèces du genre Merluccius ne sont souvent que partiellement nectobenthiques ; ainsi, le merlu des côtes d'Europe occidentale est-il nectobenthique le jour et nectonique la nuit. Quant au maquereau européen (Scomber scombrus), il est nectobenthique en hiver, au voisinage du rebord du plateau continental (150-180 m), et nectonique tout le reste de l'année.

Parmi les espèces menant une vie nectonique permanente, les clupéiformes occupent une position privilégiée, puisqu'ils représentent à eux seuls environ un tiers du tonnage total de poisson débarqué par la pêche mondiale. Ces poissons vivent principalement sur le plateau continental ou à ses abords immédiats, se nourrissent essentiellement de plancton et collectent leurs proies par filtration, grâce à une sorte de grille formée par des rayons portés par les arcs branchiaux. Les clupéiformes comprennent deux familles principales : clupéidés et engraulidés. La famille des clupéidés est principalement représentée par les harengs dans les eaux boréales froides, par les sardines (genres Sardina et Sardinops) dans les eaux tempérées des deux hémisphères et par les sardinelles dans les eaux tropicales et subtropicales ; divers autres clupéidés ont, localement, une certaine importance économique : le sprat, sur les côtes européennes, est plutôt une espèce d'eaux froides, alors que le menhaden (Brevoortia) fréquente les eaux tièdes des parages de la Floride.

À côté d'un certain nombre d'espèces intertropicales, la famille des engraulidés est représentée principalement par les anchois, qui sont plutôt des poissons d'eaux tempérées froides ; le plus important est l'anchoveta des côtes du Chili et du Pérou (Engraulis ringens), poisson utilisé presque exclusivement pour la fabrication de farine de poisson.

Un autre grand groupe de poissons nectoniques est celui des scombriformes, qui comprend les scombridés (maquereaux) et les thunnidés (thons et poissons apparentés, espadons, marlins et voiliers). Les scombridés sont des poissons relativement côtiers, analogues en cela aux clupéiformes ; en revanche, les thunnidés sont des poissons du large, bien que les migrations puissent amener temporairement certaines espèces au voisinage du rivage (le thon rouge des côtes d'Europe, par exemple). Les thons peuplent essentiellement les eaux chaudes et tempérées chaudes de tout l'océan mondial, quoique certaines espèces (thon rouge et germon) puissent remonter assez haut en latitude au cours de l'été. La distribution des diverses espèces (et parfois des diverses fractions de la population d'une même espèce) est fortement influencée par la température : fronts thermiques dans le sens horizontal, thermocline dans le sens vertical.

Le troisième groupe majeur de poissons nectoniques est celui des carangiformes, aisément reconnaissables à leur ligne latérale protégée par de gros boucliers losangiques. Si les chinchards (Trachurus) des côtes européennes ne sont guère pêchés, sauf pour des usages industriels, il n'en est pas de même de diverses espèces de Caranx, de Decapterus... des eaux tropicales, ainsi que des Seriola des côtes du Japon. Les sélaciens, enfin, présentent aussi, à côté de quelques formes nectobenthiques, une majorité de formes franchement nectoniques vivant souvent au large ; les plus grandes, tels le requin-baleine (Rhynchodon typicus) des mers chaudes, qui atteint 18 m, et le pèlerin (Cetorhinus maximus), pratiquement cosmopolite, qui ne dépasse pas 15 m, sont essentiellement planctonophages ; il en est autrement du requin bleu (Prionace glauca), du requin-tigre (Galeocerdo), du Carcharodon, qui, avec des tailles de 8 à 10 m, sont de redoutables chasseurs.

La biologie des céphalopodes nectoniques, vulgairement groupés sous le nom de calmars, est encore très mal connue. Certaines espèces sont nectobenthiques le jour et nectoniques la nuit. Ce sont des prédateurs, s'attaquant principalement, grâce à leur nage rapide, aux poissons pélagiques (maquereaux, clupéidés...). L'espèce Ommastrephes gigas, vivant dans les eaux du courant de Humboldt, atteint 3,5 m de longueur avec un poids d'environ 100 kg ; un poisson de même importance peut dévorer un thon de bonne taille, tandis que le fameux « calmar géant » (Architeuthis), que l'on rencontre autour d'un millier de mètres de profondeur sur les marges continentales, notamment insulaires (Terre-Neuve, Nouvelle-Zélande) et dont les tentacules peuvent atteindre de 12 à 15 m de longueur, est l'objet des attaques d'un grand prédateur, le cachalot (Physeter macrocephalus). Les céphalopodes nectoniques représentent une des rares ressources de l'océan mondial qui soit encore largement sous-exploitée par la pêche.

Les cétacés, enfin, tous franchement nectoniques, sont non seulement les plus grands spécimens du necton et les plus grands mammifères, mais même les plus grands vertébrés que la planète ait jamais portés : le rorqual bleu atteint un poids de 120 t, pour une longueur de l'ordre de 30 m, et sa vitesse « de pointe », de l'ordre de 20 nœuds, implique une puissance motrice voisine de 500 ch. En plus des adaptations morphologiques précédemment citées, les cétacés présentent une remarquable adaptation physiologique à la plongée : les dauphins du genre Tursiops atteignent 800 m, et le cachalot dépasse 2 000 m, avec des remontées extrêmement rapides ; cela est possible grâce à l'existence dans les poumons d'une sécrétion grasse dont le pouvoir d'absorption d'azote est six fois plus important que celui du sang, et que l'animal rejette en soufflant par l'évent quand il revient à la surface. Les cétacés se divisent en deux grands groupes suivant qu'ils ont les mâchoires garnies de dents (odontocètes) ou que celles-ci ont disparu pour faire place à des lames cornées, ou fanons (mysticètes).

Parmi les odontocètes, on peut citer les dauphins et les marsouins, qui consomment surtout des poissons pélagiques, les Ziphius, mangeurs de céphalopodes, le narval... L'orque, qui atteint parfois 18 m de longueur, occupe une place un peu à part, car elle se nourrit surtout d'autres Mammifères (dauphins, marsouins, narvals). Le cachalot (Physeter macrocephalus), qui ne possède de dents qu'à la mâchoire inférieure, est assez commun dans tous les océans aux latitudes moyennes ; réputé pour consommer de nombreux céphalopodes, il avale en fait tout ce qu'il rencontre, aussi bien en pleine eau que sur le fond qu'il peut parcourir longuement.

Les mysticètes sont planctonophages, la filtration de l'eau avec rétention du plancton étant assurée par les filaments qui garnissent les fanons ; les uns (rorquals, mégaptères) engouffrent un volume énorme d'eau après avoir repéré (sans doute par une sorte de radar) les zones les plus riches en plancton ; d'autres (baleines franches, par exemple) écrèment, grâce à leur gueule largement ouverte, la couche superficielle qui est la plus riche en plancton, ce qui leur permet de tirer parti de populations planctoniques plus clairsemées. Alors que les odontocètes ont, le cachalot mis à part, une distribution géographique assez restreinte, les mysticètes, grands migrateurs, sont largement répandus : à la belle saison, ils gagnent les hautes latitudes pour profiter de la brève période d'extrême richesse du plancton (un rorqual ou un mégaptère de taille moyenne exige 1,5 à 2 t de plancton par jour, ce qui implique la filtration de 1 million de mètres cubes), tandis que la reproduction a lieu dans les basses latitudes. La chasse intensive qui a été faite aux grands mysticètes pour leur chair et leur graisse a amené la quasi-extinction de plusieurs espèces ; on évalue à une durée comprise entre cinquante et cent ans le temps nécessaire pour reconstituer un stock exploitable de rorquals bleus et de mégaptères. Depuis 1986, un moratoire entre les pays membres de la Commission baleinière internationale interdit toute chasse, à l'exception de quelques dizaines d'individus au titre d'activités artisanales traditionnelles et de quelques centaines à des fins scientifiques, dont la justification est largement discutable.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Lucien LAUBIER : professeur émérite à l'université de la Méditerranée, Marseille

- Jean-Marie PÉRÈS : membre de l'Institut de France, commandeur de la Légion d'honneur, professeur émérite de l'université de la méditerranée Aix-Marseille-II

Classification

Médias

Autres références

-

ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations marines

- Écrit par Jean-Pierre PINOT

- 7 917 mots

- 26 médias

Les accumulations marines résultent soit de la sédimentation, soit de la construction biologique (cf. récifs).

La sédimentation est l'abandon de matériaux meubles en cours de transport. L'agent de transport, s'il s’exerce de manière temporaire, donne lieu à des accumulations...

-

ACIDIFICATION DES OCÉANS

- Écrit par Paul TRÉGUER

- 2 202 mots

- 5 médias

Par sa capacité à dissoudre les gaz atmosphériques responsables de l'effet de serre, l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. Toutefois, l'absorption de l'excès de dioxyde de carbone (CO2) rejeté par les activités humaines (anthropiques) depuis 1850...

-

ADRIATIQUE MER

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 692 mots

La mer Adriatique est un bras de la mer Méditerranée situé entre les péninsules italienne et balkanique. À son extrémité sud-est, le canal d'Otrante la relie à la mer Ionienne. Elle mesure environ 800 kilomètres de longueur, avec une largeur moyenne de 160 kilomètres, une profondeur maximale de...

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Les plaines côtières de l'Atlantique et du golfe du Mexique se suivent du New Jersey au Yucatán. Leur genèse est étroitement liée à l'évolution de l'Atlantique et aux transgressions et régressions marines qui se sont succédé depuis le Jurassique. - Afficher les 130 références

Voir aussi

- PRÉDATEURS

- PLEUSTON

- NEUSTON

- SÉLACIENS

- PÉLAGIQUE VIE

- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE

- PROTOPHYTES

- REQUIN

- ANCHOIS

- APPENDICULAIRES

- COCCOLITHOPHORIDÉS

- CLUPÉIFORMES

- PHYTOPLANCTON

- ZOOPLANCTON

- NECTON

- NAGE

- DINOPHYTES ou DINOFLAGELLÉS ou PÉRIDINIENS

- FLOTTABILITÉ

- PROTOZOAIRES

- PÉNÉIDES

- THALIACÉES

- CLUPÉIDÉS

- MARINE BIOLOGIE

- RORQUAL

- ODONTOCÈTES

- MYSTICÈTES

- BALEINE

- ADAPTATION BIOLOGIQUE

- THON

- CALMAR

- AQUATIQUE VIE

- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie