PACIFIQUE OCÉAN

Article modifié le

Les grandes structures du Pacifique

Les dorsales

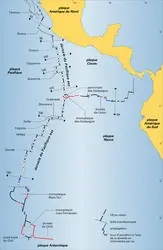

Tout le secteur sud et sud-est de l'océan Pacifique est dominé par la présence de dorsales actives : dorsale Pacifique-Antarctique entre le point triple au sud de Macquarie et la microplaque Juan Ferńandez à l'intersection avec la zone de fracture du Chili, dorsale du Pacifique est entre cette même zone de fracture et l'entrée du golfe de Californie (zone de fracture Tamayo), dorsales Gorda, Juan de Fuca et Explorer en face de l'Oregon et de la Colombie britannique et enfin dorsale de Colón entre le point triple des Galápagos et la région à l'ouest de Panamá.

Les dorsales de l'océan Pacifique sont caractérisées par des taux d' accrétion rapides (de 5 à 10 cm par an) à ultrarapides (de 10 à 16 cm par an). Elles constituent de vastes bombements avec un relief de 2 000 à 3 000 mètres au-dessus des bassins adjacents et une largeur dépassant 2 000 kilomètres. Les dorsales du Pacifique ne montrent pas de vallées, ou rifts, dans les zones axiales, au contraire des dorsales des océans Indien et Atlantique, qui sont associées à une accrétion plus lente. L'axe de la dorsale du Pacifique est à 130 N., par exemple, est marqué par une ride linéaire de 200 à 300 mètres de relief, d'une dizaine de kilomètres de largeur, entaillée par un petit graben de 500 mètres de largeur et de 50 mètres de profondeur. La ride axiale, continue en première approximation, est en fait marquée par une gamme complète de discontinuités : failles transformantes stricto sensu, rides qui se propagent (propagators), rifts en relais ou rides dédoublées (overlapping spreading centers, ou O.S.C.). Ces discontinuités ne sont peut-être pas spécifiques de l'océan Pacifique, mais c'est ici qu'elles sont le mieux développées. Dans cet océan, on observe un seuil maximal dans le taux d'accrétion au-delà duquel les relais d'extension ne peuvent plus se faire par des failles transformantes. En effet, la faille transformante Garrett à 130 S., qui permet un transfert d'accrétion à 14 centimètres par an, est la dernière faille transformante observée quand on se déplace vers le sud, à taux d'accrétion croissant, le long de la dorsale du Pacifique est. Au sud de la faille Garrett, le transfert d'accrétion à des taux qui dépassent 14 centimètres par an se fait soit par des rifts en relais, soit par des microplaques, microplaque Rapa Nui à l'ouest de l'île de Pâques et microplaque Juan Fernández entre 31030′ et 350 S..

L'axe de la dorsale du Pacifique est, comme d'autres dorsales, mais avec une amplitude moins grande, change de profondeur le long de l'axe avec une amplitude de l'ordre de 500 à 1 000 mètres. Les parties profondes sont situées au niveau des discontinuités axiales qui définissent une segmentation tectonique et également géochimique. On relie ces variations au fonctionnement des instabilités convectives qui se développent au droit des dorsales.

La structure superficielle de la dorsale du Pacifique est a été étudiée au moyen d'expériences de sismique réfraction et de sismique réflexion multitrace (cf. dorsales océaniques, fig. 6). À l'axe, on trouve une chambre magmatique relativement continue et étroite (2,8 km) dont le toit se situe entre 1,4 et 2,5 kilomètres environ sous le fond de l'océan. La croûte océanique superficielle (entre 0 et 500 m) dans la région axiale montre des vitesses de propagation des ondes sismiques anormalement basses (de 2 à 3 km/s) par rapport à la croûte plus ancienne (supérieures à 4 km/s). En dehors de l'axe, la croûte océanique montre des profils de vitesse identiques quel que soit l'âge. De plus, la croûte océanique montre une épaisseur uniforme dès sa création.

Une anomalie positive de gravité de faible amplitude (de 15 à 25 milligals) centrée sur le haut axial de la dorsale du Pacifique et bordée par des anomalies négatives plus petites est compatible avec la présence d'une zone étroite à faible vitesse sous l'axe, mais il n'y a pas unicité dans les modèles. À plus grande longueur d'onde, les modèles thermiques d'évolution de la lithosphère océanique expliquent bien les anomalies positives de gravité au-dessus des dorsales.

Dès les premières mesures du flux de chaleur dans les océans, en 1952, dans le secteur nord-est du Pacifique, les chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography (Californie) ont découvert que le flux mesuré sur la dorsale était élevé et variable localement. On sait maintenant que ces variations du flux de chaleur sont dues à une circulation hydrothermale importante à l'axe des rides et dont on a observé les manifestations spectaculaires (oasis de vie, sources à basse et haute températures, fumeurs noirs) pour la première fois en 1977 sur la dorsale de Colón, à l'est des Galápagos, et en 1979 sur la dorsale du Pacifique est, à l'entrée du golfe de Californie, au cours du projet franco-américano-mexicain Rita. Ce type de circulation d'eau de mer dans la croûte océanique est nécessairement éphémère pour des raisons de bilan de chaleur, mais peut aboutir pendant les phases actives à des flux de plusieurs centaines de litres par heure dans des zones de décharge ponctuelles et des zones de recharge très diffuses.

Les zones de fracture

Les zones de fracture sont des bandes étroites linéaires dont la morphologie est plus accidentée que les zones adjacentes et qui souvent séparent des domaines de profondeur différente.

La première zone de fracture océanique est découverte en 1950 à l'ouest du cap Mendocino, en Californie du Nord, au cours de l'expédition Mid Pacific menée par la Scripps Institution of Oceanography et le Navy Electronics Laboratory. Dans les deux ans qui suivent, les quatre grandes zones de fracture (Mendocino, Murray, Clarion et Clipperton) situées dans le Pacifique nord-est entre 400 et 100 N. sont identifiées. C'est dans cette région (zone de fracture Murray) que les premiers profils magnétiques montrent des décalages des anomalies magnétiques coïncidant avec la position des zones de fracture.

On sait maintenant que ces grandes zones de fracture représentent des failles transformantes fossiles, témoins du cisaillement entre la plaque Pacifique et la plaque Farallon qui a depuis lors largement disparu par subduction sous le continent nord-américain. Ces zones de fracture sont des témoins précieux, car elles permettent de reconstituer la cinématique de la plaque Pacifique malgré la disparition complète du flanc est de la dorsale qui séparait la plaque Pacifique de la plaque Farallon.

Sans prétendre être exhaustif, les zones de fracture principales de l'océan Pacifique sont, du nord au sud : la zone de fracture Chinook à 420 N. et 1800, que l'on suit jusqu'au sud des îles de la Reine-Charlotte, la zone de fracture Mendocino, entre la ride nord-ouest d'Hawaii et le cap Mendocino, la zone de fracture Pioneer, à 300 kilomètres au sud de Mendocino, la zone de fracture Murray, entre la ride d'Hawaii et la pointe Conceptión, la zone de fracture Molokai, entre l'île hawaiienne du même nom et l'île Cedros, en Basse-Californie, la zone de fracture Clarion entre l'extrémité nord de la ride de la Ligne (130 N. 1660 O.) et l'île mexicaine de Clarion, dans l'archipel des îles Revillagigedos, la zone de fracture Clipperton, entre le fossé de Nova Canton, à l'est des îles Gilbert (maintenant Kiribati) et Ellice (maintenant Tuvalu), le fossé Nova, du nord-est des îles Phoenix à l'îlot français de Clipperton, la zone de fracture Galápagos, entre les îles de la Ligne à 50 S. 1500 O. et l'Équateur à 1250 O., la zone de fracture des Marquises, entre l'archipel de la Société, le sud des îles Marquises et 80 S. 1250 O., la zone de fracture des Australes, entre l'île Tubuaï de l'archipel des Australes et Mururoa (Tuamotu).

À l'axe de la dorsale, les failles transformantes (et donc actives) principales sont, du nord au sud : la faille transformante Sovanco, entre les dorsales Explorer et Juan de Fuca, la faille transformante Blanco, entre les dorsales Juan de Fuca et Gorda, les failles transformantes baptisées de la série des peintres mexicains de grandes fresques murales Tamayo, Rivera, Orozco, O'Gorman, Siqueiros, à l'axe de la dorsale du Pacifique est, entre 230 et 80 N., les failles transformantes Quebrada et Gofar, vers 40 S., Wilkes vers 70 S., et enfin Garrett, à 130 S., qui représente l'ultime faille transformante associée à une accrétion ultrarapide. Plus au sud, à l'axe de la dorsale Pacifique-Antarctique, on trouve la série des grandes failles transformantes baptisées du nom des géologues marins-cartographes Menard, à 500 S., Heezen et Tharp (faille transformante Eltanin), vers 540 S., et Udintsev, vers 570 S.

Ces zones de fracture peuvent se suivre sur des distances considérables. Ainsi la zone de fracture Clipperton s'étend de l'axe de la dorsale du Pacifique est vers 100 N. 1050 O. jusqu'à 30 S. 1800, soit sur une distance de plus de 8 000 kilomètres. Une des propriétés remarquables des zones de fracture, aux conséquences fondamentales, a été découverte deux fois par hasard. Au cours de l'expédition Capricorne en 1952-1953, les deux navires de recherche de la Scripps Institution of Oceanography devaient effectuer la route San Diego - îles Marshall par la voie la plus courte. L'U.S. Hydrographic Office fournit des canevas de navigation en projection gnomonique où les grands cercles sur la Terre sont des droites sur la carte. En reportant les données bathymétriques du Pacifique nord-est, les scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography découvrirent que la zone de fracture Murray suivait presque parfaitement un grand cercle (une droite sur la carte) entre San Diego et les îles Marshall ! C'est sur cette projection gnomonique que Henry W. Menard, géologue marin à la Scripps, présenta en 1967 les zones de fracture qu'il avait cartographiées. Jason W. Morgan, qui examina cette carte en 1968, ne fut pas convaincu, car il pensait déceler une légère courbure. Il eut l'idée de tester si les zones de fracture ne suivaient pas plutôt des petits cercles et il découvrit qu'en effet les zones de fracture du Pacifique nord-est suivaient une famille de petits cercles concentriques, ce qui pouvait s'expliquer facilement si on considérait que les zones de fracture étaient parallèles au mouvement relatif entre deux blocs rigides. La tectonique des plaques était née !

Les zones de fracture du Pacifique à grand décalage horizontal séparent des domaines de croûte océanique d'âge différent, donc des domaines de lithosphère de structure thermique différente. Des anomalies de géoïde (ou des anomalies de gravité) importantes, de l'ordre de 2 mètres pour 10 millions d'années de contraste d'âge, sont associées aux zones de fracture. Ces anomalies s'atténuent avec l'âge pour disparaître pour des âges d'environ 100 millions d'années. Cela explique bien la répartition des anomalies de géoïde (ou de gravité) dans tout le secteur nord-est du Pacifique entre l'Amérique du Nord et la ride d'Hawaii. On peut ainsi utiliser les anomalies de géoïde ou de gravité associées aux zones de fracture pour tester les modèles d'évolution de la lithosphère.

Les volcans sous-marins, les rides volcaniques et les plateaux

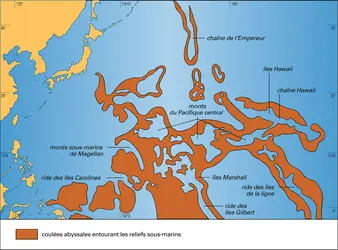

Le volcanisme océanique peut prendre plusieurs formes : volcanisme à l'axe des dorsales, volcans des arcs insulaires, volcanisme des bassins océaniques aboutissant souvent à la formation d'îles et volcanisme abyssal formant l'équivalent de trapps. Ce dernier type de volcanisme a été découvert au cours des forages océaniques du Deep Sea Drilling Project dans le Pacifique nord-ouest. Les épanchements abyssaux sont des coulées et des sills mis en place au Crétacé et forés sur plus de 500 mètres dans le bassin de Nauru. Autour de nombreux archipels du Pacifique ouest, les collines abyssales typiques de la croûte océanique sont apparemment noyées sous une masse de matériel volcanique dont l'épaisseur est de 1 kilomètre au moins, mais qui peut atteindre jusqu'à 5,5 kilomètres. Le volume correspondant à ce type d'épanchement dans le Pacifique ouest a été estimé à 20 millions de kilomètres cubes, soit le double du volume de tous les basaltes continentaux. Les épanchements de ces trapps abyssaux se sont mis en place entre 75 et 130 millions d'années, un intervalle très court pour une masse si importante. Cette crise volcanique, qui a affecté au Crétacé toute la région des monts du Pacifique central, des îles Magellan, Carolines et Marshall, est la plus importante jamais enregistrée au cours des temps géologiques. La subduction aux marges nord-est du Pacifique a pu faire disparaître les témoins de crises analogues.

Le volcanisme des bassins océaniques est parfois suffisamment important pour aboutir à l'émergence d'îles volcaniques qui peuvent, dans le cas de Mauna Kea (Hawaii) par exemple, atteindre une hauteur totale de 9 000 mètres (plus grande que l'Everest) au-dessus des fonds océaniques adjacents. Si l'on extrapole le nombre de volcans comptés dans les parties jeunes du Pacifique à l'océan mondial, on aboutit à 300 000 volcans océaniques dépassant 500 mètres, mais seulement 6 000 dépassant 2 000 mètres. En volume, l'ensemble des volcans sous-marins représente 10 millions de kilomètres cubes, soit un taux annuel moyen de décharge volcanique de 110 kilomètres cubes, à comparer aux 5 à 6 kilomètres cubes de laves et filons qui sont produits à l'axe des dorsales océaniques et au kilomètre cube émis par tous les volcans actifs des arcs insulaires.

Certains îles et volcans sous-marins s'organisent en alignements réguliers avec une progression d'âge remarquable. Ainsi, dans l'archipel d'Hawaii, on trouve du nord au sud des atolls, des volcans éteints et des volcans actifs. On explique facilement cette distribution si l'on admet que la plaque Pacifique se déplace rapidement au-dessus d'un point chaud unique situé actuellement sous le volcan actif. Toutes ces chaînes volcaniques linéaires s'organisent sur des portions de petits cercles concentriques qui traduisent le mouvement relatif d'une plaque (Pacifique par exemple) par rapport à un ensemble rigide de points chauds dans le manteau, c'est-à-dire le mouvement d'une plaque par rapport au manteau fixe.

Depuis 42 millions d'années, âge des volcans les plus jeunes de la chaîne de l'Empereur qui prolonge la ride d'Hawaii, la plaque Pacifique s'est déplacée au-dessus d'un ensemble de points chauds pour créer la ride d'Hawaii (point chaud sous Lōʻihi), des alignements dans le golfe d'Alaska (Pratt-Welker et Cobb-Eickelberg), la chaîne des îles Carolines (point chaud à l'est de Kusaie), la chaîne des îles Australes-Cook (point chaud sous le volcan sous-marin actif Macdonald), la chaîne de la Société (point chaud dans la région de l'île de Mehetia et du volcan sous-marin actif Teahitia). Les vitesses de déplacement de la plaque Pacifique au-dessus des points chauds sont de l'ordre de 6 à 10 centimètres par an (8,6 cm/an dans le cas de la ride d'Hawaii). Notons toutefois quelques complications : des volcans jeunes existent aux deux extrémités de la chaîne des Samoa, dans la chaîne des Cook ; les îles Rurutu, Rarotonga et Altutaki sont aussi jeunes que le volcan Macdonald, et il faut peut-être dans ce cas envisager plusieurs points chauds rapprochés. Notons enfin que certains alignements ne fournissent qu'un témoin fugace du passage de la plaque au-dessus du point chaud (dans l'archipel des Marquises et de la Société, les âges les plus anciens ne sont que de 4,5 à 5 Ma), et que l'âge le plus ancien déterminé pour la ride d'Hawaii au nord de Midway n'est que de 28 millions d'années, ce qui nécessite d'extrapoler entre 28 et 42 millions d'années. Entre 42 et 100 millions d'années, le mouvement de la plaque Pacifique au-dessus du point chaud du manteau peut se déduire des traces correspondant à la chaîne volcanique de l'Empereur, précurseur de la ride d'Hawaii, des îles et des volcans de la Ligne, de la ride Louisville dans le Pacifique sud et peut-être de la chaîne des volcans sous-marins appelée chaîne des Musiciens. Les vitesses de déplacement varient de 6,5 à 8,5 centimètres par an.

Dans la période comprise entre 100 et 150 millions d'années, il y a peu de témoins du mouvement de la lithosphère par rapport au manteau, mais les monts du Pacifique central sont plus jeunes à l'est (Guyot Horizon) qu'à l'ouest (Guyot Darwin). Les vitesses à cette époque auraient été plus lentes et auraient pu former les plateaux océaniques comme Ontong Java, Manihiki, Hess et Shatsky, dont l'origine n'est pas comprise. En résumé, la plaque Pacifique se déplace lentement vers l'ouest entre 100 et 150 millions d'années, puis plus rapidement vers le nord-nord-ouest entre 100 et 42 millions d'années et encore plus rapidement vers le nord-ouest depuis 42 millions d'années. L'histoire de ces déplacements depuis le Crétacé supérieur est compatible avec l'aimantation rémanente de nombreux volcans sous-marins qui ont conduit Victor Vacquier, de la Scripps Institution of Oceanography, à proposer, dès 1962, malgré une incrédulité générale, un mouvement de la plaque Pacifique de 300 vers le nord.

Les plateaux océaniques que l'on a évoqués plus haut (Shatsky, Ontong Java, Manihiki...) ne sont peut-être pas créés par un volcanisme anormal au-dessus d'un point chaud. Tous les plateaux océaniques sont des régions anormalement élevées, couvertes d'une épaisse couche de sédiments et caractérisées par une croûte anormalement épaisse. Certains plateaux comme Shatsky et Ontong Java ont une couche épaisse à la base de la croûte avec des vitesses d'onde de compression comprises entre 7,2 et 7,8 kilomètres par seconde, c'est-à-dire intermédiaires entre les vitesses typiques de la couche 3 (ou couche océanique) de la croûte océanique et du manteau supérieur. Ces plateaux sont anciens (plus de 80 Ma) et surmontent un manteau où les vitesses sismiques sont normales. Les forages, au travers de l'épaisse couverture de sédiments (1 km) sur les plateaux de Magellan, d'Ontong Java et de Manihiki, démontrent que les plateaux ont été créés au niveau de la mer et ont depuis lors subsidé comme la croûte océanique adjacente, qui est par ailleurs du même âge. Nombre de ces plateaux ont clairement été créés à l'axe d'une dorsale, parfois dans des zones de jonction entre dorsales (Shatsky, Magellan et peut-être Manihiki et Hess), car ils présentent des coudes (bights) dans la répartition des anomalies magnétiques. Si certains plateaux (plateau de Lord Howe en mer de Tasman) sont clairement d'origine continentale, d'autres plateaux océaniques ont pu être créés à l'axe de dorsales dans des contextes structuraux complexes (microplaque, point triple), à la faveur de réorganisations ou modifications dans la cinématique des plaques. Leur abondance (et celle des trapps « abyssaux ») dans l'océan Pacifique s'expliquerait, selon Seiya Uyeda, par le fait que la plaque Pacifique n'avait pas de frontière en subduction jusqu'à environ 80 millions d'années, ce qui aurait permis à cette plaque de rester relativement immobile au-dessus du manteau et de produire un excès de volcanisme dans les zones d'accrétion.

La structure des rides volcaniques et des bombements topographiques intraplaques (mid-plate swell), qui sont souvent parsemés de volcans (par exemple, le superbombement du Pacifique sud dans la région des îles Ducie, Henderson, Pitcairn, Oeno et des archipels de la Polynésie française), a été étudiée par les principales méthodes géophysiques (sismique-réfraction, gravimétrie, magnétisme). L'anomalie de gravité résiduelle (après correction des structures crustales), négative au-dessus de la ride d'Hawaii, est trois fois plus forte qu'au-dessus de la chaîne de l'Empereur, ce qui s'accorde bien avec un modèle de réchauffement (et amincissement) de la lithosphère entraînant un bombement de la surface de la croûte au droit de la ride d'Hawaii. On a également utilisé les anomalies de gravité associées aux charges ponctuelles que représentent les volcans sous-marins pour distinguer les volcans parfaitement compensés formés dans les zones d'accrétion (monts du Pacifique central) et les volcans non compensés créés en contexte intraplaque (Hawaii).

Les zones de subduction

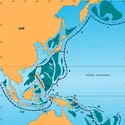

Les zones de subduction constituent un des traits dominants du Pacifique qui, contrairement aux autres océans, est entouré d'une « ceinture de feu ». On a même baptisé marges du type Pacifique (ou marges actives), les bordures actives du Pacifique qui reflètent le fait que cet océan est en train de se rétrécir, au taux de 0,5 kilomètre carré par an, par subduction de sa lithosphère sur ses marges, par opposition aux marges continentales du type Atlantique (ou marges passives), caractéristiques d'un océan qui s'agrandit. Les zones sismiques et volcaniques les plus actives au monde sont situées dans la région appelée « ceinture-orogénique circum-pacifique ». La ceinture, soulignée par les séismes intermédiaires et profonds, inclut les Aléoutiennes, les Kouriles, l'archipel du Japon, les îles Izu-Bonin, les Mariannes, les Ryūkū, l'archipel des Philippines, la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Nouvelles-Hébrides, Tonga, Kermadec jusqu'à la Nouvelle-Zélande. De l'autre côté du Pacifique, la zone de séismes intermédiaires et profonds reprend sous l'Amérique centrale et la cordillère des Andes. La « ceinture » est donc interrompue entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique et également sur la bordure ouest de l'Amérique du Nord. On peut bien sûr trouver une explication cinématique simple de ces anomalies : la ceinture de feu étant directement associée à la subduction, les interruptions de la ceinture doivent correspondre à des régions sans subduction. Le phénomène de subduction, ou plongement de la lithosphère dans le manteau (asthénosphère), est toujours associé à une fosse (ou fossé) et, dans le domaine situé au-dessus du plan de subduction, soit à une chaîne de type andin, soit à un arc insulaire avec un bassin arrière-arc associé (cf. lithosphère, subduction).

Le front de la subduction correspond à la fosse océanique et à la base de l'arc insulaire ou du continent sous lequel s'enfonce la lithosphère. Trois processus principaux ont été mis en évidence : l'accrétion dans un prisme du sédiment de la plaque océanique plongeante, l'érosion tectonique de la partie frontale de l'arc, la subduction des sédiments. Ainsi les marges du Mexique, des Aléoutiennes et de Nankai possèdent des prismes d'accrétion, tandis que les marges du Japon, des Mariannes, du Pérou et du Guatemala montrent la subduction des sédiments et une érosion tectonique. Sur la marge du Mexique, le prisme d'accrétion est marqué par de nombreux réflecteurs pentés (vers le continent) qui correspondent à des charriages. Par opposition, dans la fosse du Guatemala, tous les sédiments postéocènes ont été subductés. Dans certaines marges comme celles du Japon ou des Mariannes, les forages ont permis de démontrer l'existence d'une subsidence importante, jusqu'à 6 kilomètres dans la région proche de l'axe de la fosse du Japon. Depuis 5 à 3 millions d'années, les mouvements verticaux affectant la base de la marge du Japon se sont inversés et il y a soulèvement. De grandes variations latérales de structures caractérisent les zones au front de la subduction. Elles s'expliquent par des variations dans le couplage entre les plaques inférieures et supérieures, qui lui-même dépend de la pression des fluides interstitiels dans la zone de subduction.

À l'arrière des fossés se situe d'abord un arc volcanique, souvent émergé, qui forme une chaîne d'îles, puis un bassin marginal ou bassin arrière-arc souvent actif. Passons en revue les principales caractéristiques géophysiques de la trilogie de la subduction : fosse, arc volcanique, bassin arrière-arc. Les mesures de gravité montrent des anomalies à l'air libre négatives au-dessus des fosses, mais légèrement décalées en direction de l'arc et non centrées sur les fosses elles-mêmes. L'anomalie négative n'est donc pas entièrement due à l'épaisseur importante de la colonne d'eau dans les fosses. Si l'on corrige l'anomalie de l'effet de la bathymétrie, il reste une anomalie négative qui traduit le déséquilibre isostatique. Cela s'explique par le fait que la croûte est maintenue déprimée par le plongement de la lithosphère.

Une seconde caractéristique des zones de subduction est la sismicité et surtout les séismes profonds qui se placent sur des plans inclinés de la fosse vers l'arc ou le continent, les zones de Wadati-Benioff, qui descendent jusqu'à 600 -700 kilomètres en arrière des fosses. Par exemple, la lithosphère plongeante atteint 600 kilomètres dans la région des Tonga, Mariannes, Honshū du Nord et Kouriles. Sous le Chili, les Philippines, les Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Zélande, il y a aussi des séismes à plus de 600 kilomètres, mais la lithosphère plongeante apparaît discontinue. Par opposition, la lithosphère n'atteint pas 300 kilomètres sous l'Amérique centrale, les Ryūkū et les Aléoutiennes. Les séismes superficiels sont dus à l'interaction entre les deux plaques en présence dans la subduction, à la différence des séismes profonds, qui sont strictement intraplaques. Les mécanismes au foyer en arrière des fosses indiquent toujours des chevauchements. C'est ainsi que l'on différencie la fosse active au nord-est de Luzon, associée à des séismes superficiels en chevauchement, de la fosse inactive de Manille à l'ouest de l'archipel des Philippines, où l'on n'a pas d'exemple de chevauchement.

La structure thermique des zones de subduction peut être déduite de la distribution du flux de chaleur mesuré en surface. Sur la plaque océanique (Pacifique par exemple) avant la fosse, le flux de chaleur est en général peu élevé tandis qu'en arrière de la fosse et, plus précisément, du front volcanique, le flux de chaleur est élevé, y compris dans les bassins arrière-arc ou mers marginales, comme la mer d'Okhotsk, le fossé d'Okinawa ou le bassin nord-fidjien. Il y a néanmoins des exceptions à cette régularité. Par exemple, dans l'arc du sud-ouest de Honshū, le flux de chaleur est élevé dans le bassin de Shikoku du côté océanique de l'arc. On note plusieurs anomalies dans cet arc : il ne possède ni volcans actifs, ni séismes profonds, et il occupe une position structurale tout à fait particulière, à la convergence des plans de Wadati-Benioff de la fosse du Japon et de la fosse des Bonin. La distribution du flux de chaleur suggère qu'une grande quantité de chaleur peut être engendrée par un mécanisme de friction à la surface de la lithosphère plongeante et que l'activité des bassins arrière-arcs ou même l'ouverture des bassins ou mers marginales sont directement liées à cette production de chaleur par subduction. La mer du Japon et le bassin arrière-arc des Mariannes auraient été formés par ce mécanisme d'apport de matière, ouverture et migration vers l'océan de l'arc volcanique. Un second mécanisme a été proposé : le piégeage des mers marginales par création intra-océanique d'une nouvelle zone de subduction. Le bassin Ouest-Philippines et la mer de Béring constituent des exemples possibles, mais il n'y a pas eu de vérification rigoureuse de cette hypothèse, car il faudrait déchiffrer précisément l'âge de la croûte dans ces mers ou bassins.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean FRANCHETEAU : ingénieur civil des Mines, professeur des Universités en géophysique, université de Brest

Classification

Médias

Autres références

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Originelles, et remontant au moins au Paléozoïque, alors que les Amériques représentaient la façade occidentale (dans les coordonnées géographiques actuelles) de ce qui allait devenir la Pangée, les relations avec le Pacifique se sont poursuivies au cours du Secondaire et du Tertiaire, alors que les... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Danièle LAVALLÉE et Catherine LEFORT

- 18 110 mots

- 9 médias

Sur une représentation de la sphère terrestre, le continent américain apparaît comme une barrière continue entre l'Atlantique à l'est et lePacifique à l'ouest, un obstacle aux relations entre les rives occidentales du Vieux Monde et les rivages orientaux où se développent les terres asiatiques.... -

ARCS INSULAIRES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 785 mots

- 3 médias

...Généralement, la subduction qui donne naissance à l'arc insulaire se fait en direction du continent : c'est le dispositif général tout autour du Pacifique central, selon ce qui constitue la fameuse ligne de l'andésite de E. Suess. Mais dans le Pacifique occidental, la situation est plus variée.... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

La limite orientale semble nette, avec la guirlande d'arcs insulaires et d'archipels qui ourlent lafaçade pacifique des terres continentales asiatiques. Mais elle n'est pas sans complexités car l'Asie est en contact avec les pays de l'Océanie, dont les possessions américaines (les Mariannes par exemple).... - Afficher les 51 références

Voir aussi

- ALÉOUTIENNES ÎLES

- ANOMALIES, géophysique

- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE

- GÉOTHERMIE

- NAVIRES SCIENTIFIQUES

- CARAÏBES MER DES & GOLFE DU MEXIQUE

- COURANTS MARINS

- VOLCANIQUES ÎLES

- BASSIN OCÉANIQUE

- CONVERGENCE ANTARCTIQUE

- COURANTS & CONTRE-COURANTS ÉQUATORIAUX

- FAILLE DE SAN ANDREAS

- FOSSES OCÉANIQUES

- OCÉAN MONDIAL

- CONVERGENCES OCÉANIQUES

- FAILLES

- GÉOÏDE

- SALINITÉ

- SISMOLOGIE

- TERTIAIRE ÈRE

- AMÉRIQUE DU SUD

- AMÉRIQUE DU NORD

- SÉDIMENT TERRIGÈNE

- CIRCULATION OCÉANIQUE

- UPWELLING, océanographie

- DIVERGENCE OCÉANIQUE

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- KOURILES FOSSE DES

- JAPON FOSSE DU

- SÉDIMENTATION MARINE

- DÉTRITIQUES ROCHES

- BOUES ROUGES DES GRANDS FONDS

- FAILLES TRANSFORMANTES

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- MICROFOSSILES

- OLIGOCÈNE

- ÉOCÈNE

- MIOCÈNE

- SISMICITÉ ou SÉISMICITÉ

- BENIOFF PLAN DE ou PLAN DE WADATI-BENIOFF

- SISMIQUES ZONES

- OKHOTSK MER D'

- CROÛTE OCÉANIQUE

- TRAPPS

- JAPON MER DU

- NODULES POLYMÉTALLIQUES

- PLAQUES, géophysique

- FRACTURE, tectonique

- BOUES, sédimentologie

- RELIEF VOLCANIQUE

- BATHYMÉTRIE

- HYDROTHERMALISME OCÉANIQUE ET SOURCES HYDROTHERMALES SOUS-MARINES

- NAZCA PLAQUE DE

- RIFT, géologie

- PANTHALASSA

- BONIN ARCHIPEL DES

- COULISSAGE, géophysique

- PRISME D'ACCRÉTION, géologie

- ACCRÉTION, géologie

- CISAILLEMENT, tectonique

- RIDES OCÉANIQUES

- COCOS PLAQUE OCÉANIQUE

- CAP HORN

- MICROPLAQUES, géophysique

- CHALLENGER FOSSE DU

- MARIANNES FOSSE DES

- PLATEAU OCÉANIQUE