OCÉANIE Géographie physique

Article modifié le

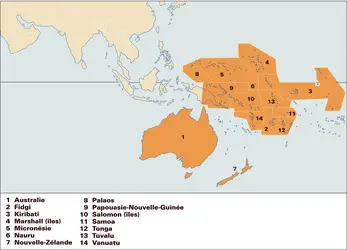

S'il est impossible de chiffrer avec précision le nombre d' îles, d'îlots et de récifs qui parsèment l' océan Pacifique – plusieurs dizaines de milliers en tout cas –, on peut constater d'abord que ces terres émergées ne représentent au total qu'une très petite superficie par comparaison avec les immensités océaniques, et qu'ensuite elles ne se disposent pas au hasard : rares sont les îles complètement isolées, comme l'île de Pâques ou les îlots de Clipperton et de Wake. La plupart des terres se groupent en archipels, qui constituent les parties émergées de dorsales sous-marines, souvent alignées du nord-ouest au sud-est. Ces archipels eux-mêmes sont fréquemment séparés les uns des autres par de vastes espaces maritimes vides. Enfin, la répartition des îles dans l'océan est très inégale : elles apparaissent beaucoup moins nombreuses dans le Pacifique oriental et septentrional que dans le Pacifique occidental et méridional, où elles sont, en outre, généralement plus grandes.

Les types d'îles

Les îles du Pacifique s'individualisent d'abord par leur taille. Si on laisse de côté l'Australie, véritable continent presque aussi grand que l'Europe, on peut les classer en trois catégories selon leur superficie :

– Les très grandes îles sont au nombre de trois : la Nouvelle-Guinée (771 900 km2), beaucoup plus étendue que la France, et les deux grandes îles de la Nouvelle-Zélande, dont la superficie totale (270 534 km2) dépasse celle de la Grande-Bretagne.

– Les îles moyennes sont plus nombreuses : elles couvrent chacune plusieurs milliers de kilomètres carrés, mais, si la Nouvelle-Bretagne est plus vaste que la Belgique et si la Nouvelle-Calédonie s'étire sur 400 kilomètres, les principales îles de la Polynésie française ( Tahiti) et de l'État indépendant des Samoa ne dépassent guère 1 000 à 2 000 kilomètres carrés.

– Les petits îlots n'ont que quelques dizaines de kilomètres carrés, parfois quelques hectares seulement : c'est le cas le plus fréquent. Certains archipels sont uniquement constitués de très petites terres : les trois archipels des Mariannes, des Carolines et des Marshall ont une superficie totale de 2 370 kilomètres carrés, et les 1 460 îles qui constituent ces archipels sont presque toutes des atolls, formés eux-mêmes d'une série de petits îlots.

Les îles océaniennes présentent en effet une très grande diversité d'aspect selon leur origine : les plus vastes sont généralement des îles dites continentales parce qu'elles sont les restes de terres plus étendues effondrées au cours des dernières périodes géologiques ; leur matériel rocheux comporte des roches sédimentaires et métamorphiques plissées et des roches éruptives plus ou moins anciennes. Des chaînes ou des crêtes correspondent aux axes des plissements et sont souvent séparées par des dépressions longitudinales, émergées ou immergées. C'est le cas en Nouvelle-Guinée où de puissants systèmes montagneux parallèles de direction nord-ouest - sud-est isolent de hautes vallées difficilement accessibles et où des populations papoues ont pu vivre, totalement ignorées des Européens jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Aux Salomon, une double ligne d'îles nord-ouest - sud-est ( Choiseul, Santa Isabel et Malaita d'une part, les Shortland, la Nouvelle-Géorgie et ses annexes, Guadalcanal et San Cristobal de l'autre) encadre une méditerranée salomonaise parsemée de quelques îles (Florida, Savo) et où se déroulèrent les grandes batailles navales de 1942-1943. Certaines montagnes ont été fortement soulevées : les « Alpes » de l'île Sud de la Nouvelle-Zélande culminent à 3 710 mètres et, en Nouvelle-Guinée, les plus hauts sommets atteignent 5 000 mètres (pic Jaya, 5 030 mètres). Ce type d'îles est localisé dans le sud-ouest du Pacifique. Certaines d'entre elles sont affectées par un volcanisme actuel ; les principaux édifices en activité sont répartis le long de grands systèmes de fractures qui marquent le contact entre l'immense plaque océanique du Pacifique et les plaques continentales environnantes. Ce contact de plaques entourant le Pacifique, jalonné de grands volcans (« ceinture de feu » du Pacifique) concerne aussi bien la Nouvelle-Zélande que les Nouvelles-Hébrides (Vanuatu depuis 1980) et la Nouvelle-Guinée. Il s'agit là d'un volcanisme de type péléen, qui peut être dangereusement explosif, et dont les manifestations peuvent s'accompagner de tremblements de terre redoutables et générer de terribles tsunamis. À l'intérieur de la plaque océanique du Pacifique se développe un autre type de volcanisme à partir de bouches d'émission (points chauds) d'un magma fluide (basalte) pouvant s'accumuler sur des épaisseurs considérables.

Ces masses volcaniques forment en particulier les « îles hautes » du Pacifique central (îles Hawaii, archipel de la Société, Samoa...) et sont issues de puissantes éruptions de type hawaiien au droit de « points chauds » par où les laves se sont déversées sur le plancher océanique. Les coulées de laves forment ainsi d'énormes boursouflures dans le fond de l'océan, dont les parties supérieures peuvent émerger, mais dont la hauteur est parfois insuffisante pour atteindre le niveau de la surface ; elles constituent alors des volcans sous-marins immergés à une plus ou moins grande profondeur (pitons et guyots).

Les archipels sont en général constitués par une série de volcans alignés sur une dorsale sous-marine de direction nord-ouest - sud-est le long de laquelle l'activité paraît s'être propagée depuis le Tertiaire du nord-ouest vers le sud-est. (C'est en fait le plancher sous-marin qui s'est déplacé en sens inverse au-dessus du point chaud d'où sortaient les laves.) C'est le cas des îles de la Société ou encore des Hawaii ; seule la ride des Samoa présente un mouvement apparent de direction opposée. Par exemple, la « dorsale hawaiienne » s'allonge sur quelque 2 500 kilomètres : l'extrémité nord-ouest, totalement effondrée et détruite par l'érosion, ne comporte plus que quelques modestes îlots coralliens autour de Midway, à 2 100 kilomètres d'Honolulu. Vers le sud-est, au contraire, l'archipel des Hawaii proprement dit s'allonge sur environ 650 kilomètres, avec au nord-ouest et au centre des îles faites des ruines de grands volcans éteints, effondrés et vigoureusement démantelés par l'érosion : cela donne des paysages de grands abrupts (pali) et d'impressionnantes falaises (nord-ouest de Kauai, nord-est de Molokai), de canyons profondément incisés (Waimea à Kauai) et de planèzes et de plateaux basaltiques rappelant les anciens versants des volcans. Au sud-est, par contre, on trouve de grands volcans en sommeil aux formes douces caractéristiques du type hawaiien, encore peu touchés par l'érosion (Haleakala, 3 055 m, dans l'île de Maui, Kohala, Hualalai et surtout Mauna Kea, 4 205 m, dans l'île d'Hawaii), et des volcans actifs, le gigantesque Mauna Loa (4 169 m), et sur son flanc est le Kilauea dont les éruptions sont très fréquentes. Par sa masse (plus de 400 km de diamètre au fond de l'océan) et son élévation (depuis un fond sous-marin à – 5 000 m jusqu'à des altitudes de plus de 4 000 m), le massif volcanique de l'île d'Hawaii est véritablement le plus haut volcan actif et l'une des plus puissantes montagnes du monde.

Les éruptions de ces volcans, faites de spectaculaires fontaines de laves et de coulées de basaltes très fluides pouvant parcourir des dizaines de kilomètres, ne sont en réalité guère dangereuses sauf pour les cultures et les édifices, et les tremblements de terre qui peuvent les accompagner restent en général très modérés.

Les récifs, îles et archipels coralliens sont extrêmement nombreux en Océanie. Ils résultent, on le sait, des constructions calcaires réalisées par des colonies de polypes de l'embranchement des Cnidaires, qui ne peuvent prospérer que dans des eaux chaudes, à plus de 20 0C, mais surtout entre 23 et 28 0C. Les coraux se développent directement autour des grandes îles volcaniques (récifs frangeants) ou, lorsque les terres ont été affectées comme cela a été fréquemment le cas, de mouvements de lente subsidence, sous forme de récifs-barrières qui isolent entre la côte et eux des lagons ouvrant sur l'océan par des passes. C'est ainsi que l'immense Grande Barrière australienne flanque à l'est la côte du Queensland, et que la Nouvelle-Calédonie est entourée presque totalement par un magnifique récif-barrière. On pourrait multiplier les exemples, comme celui de la très belle Bora Bora avec son anneau corallien et son magnifique lagon autour de la montagne volcanique centrale (Polynésie française).

Une lente subsidence de dorsales volcaniques a parfois fait disparaître en profondeur les roches magmatiques, et la croissance des coraux pour compenser ce mouvement a donné naissance – comme l'avait déjà compris Darwin – à ces îles entièrement coralliennes qu'on appelle les atolls. L'atoll est fait d'un anneau de coraux sur lequel repose un nombre plus ou moins grand d'îles et d'îlots émergés faits de sables et de débris coralliens et dont l'altitude est toujours très faible (1 à 2 m). Ces îlots sont normalement plus nombreux sur la façade est exposée au vent et directement frappée par la houle. L'anneau récifal encercle un lagon plus ou moins profond (quelques dizaines de mètres en général), parsemé de pinacles de coraux, et communiquant souvent avec l'océan par une ou plusieurs passes. Les trois quarts des atolls du monde se trouvent en Océanie. Certains sont complètement isolés (Wake dans le Pacifique nord, Clipperton à 1 000 km à l'ouest du Mexique), mais le plus souvent ils sont groupés en véritables archipels comme les Tuamotu (75 atolls, 908 km2 de terres émergées) ou les Marshall. Les deux micro-États du Kiribati et de Tuvalu sont constitués uniquement d'atolls. Certains atolls sont très vastes : le plus grand du monde, celui de Kwajalein dans les Marshall, enserre un lagon de 2 172 kilomètres carrés, une véritable petite mer intérieure de 125 kilomètres de longueur sur 20 de largeur en moyenne. Mais les 95 petites îles réparties sur la couronne récifale de 312 kilomètres de tour ne couvrent que... 14,5 kilomètres carrés. Lorsque les profondeurs du lagon et des passes sont suffisantes, les atolls ont constitué des abris parfaits pour des flottes importantes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Par leur nature même d'îles très basses, les atolls présentent une double vulnérabilité, face aux catastrophes brutales (cyclones, tsunamis), face aussi à la très lente montée du niveau marin associé au réchauffement climatique qui peuvent remettre en cause à moyen ou à long terme leur existence même. De plus, ils sont soumis à la rude contrainte de la faiblesse de leurs ressources en eau douce, n'ayant au mieux qu'une petite lentille d'eau douce imprégnant la masse calcaire au-dessus de l'eau salée plus dense.

Actuellement, les constructions coralliennes apparaissent comme assez vulnérables face aux agressions physiques ou humaines. Certains atolls, en Polynésie française par exemple, ont vu leurs coraux dépérir du fait peut-être d'un échauffement anormal des eaux du lagon. Mais c'est surtout l'action de l'homme et les pollutions liées à sa présence en nombre croissant qui entraînent les évolutions les plus graves. Dans l'île d'Oahu (Hawaii), comme aujourd'hui à Tahiti, des parties importantes des récifs sont directement menacées, voire condamnées.

Certains atolls ont été soulevés par des mouvements tectoniques et apparaissent aujourd'hui comme des îles d'accès souvent difficiles, faites d'un plateau calcaire bordé par des falaises. Mais ce sont elles qui recèlent l'une des seules richesses minières de l'océan, les phosphates (îles de Nauru, d'Océan et de Makatea), presque partout épuisée.

Signalons enfin que toutes les îles du Pacifique peuvent être affectées par un phénomène qui est la conséquence des grands effondrements sous-marins accompagnant les terribles tremblements de terre de la bordure du Pacifique (Chili, Aléoutiennes...). Ceux-ci donnent naissance en effet à des ondes de choc qui se propagent sur des milliers de kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure et se transforment au contact des plates-formes littorales en immenses vagues déferlantes pouvant atteindre de 20 à 30 mètres de hauteur. C'est ainsi que l'île d'Hawaii a été touchée par un de ces tsunamis en 1946, puis à nouveau en 1957 et en 1960, avec à chaque fois dégâts et victimes d'où la mise en place d'un efficace réseau d'alerte (basé à Honolulu) à l'échelle de l'ensemble de l'océan.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain HUETZ DE LEMPS : professeur à l'université de Bordeaux-III

- Christian HUETZ DE LEMPS : professeur, directeur de l'UFR de géographie, université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

...d'archipels qui ourlent la façade pacifique des terres continentales asiatiques. Mais elle n'est pas sans complexités car l'Asie est en contact avec les pays de l'Océanie, dont les possessions américaines (les Mariannes par exemple). Le peuplement historique de la Micronésie, de la Mélanésie et de la Polynésie... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

Pays massif, l'Australie oscille entre deux qualificatifs : est-elle la plus grande île de la planète ou son plus petit continent ? Elle représente 85 % des terres émergées de l'Océanie, immense continent maritime. -

AUSTRONÉSIENS

- Écrit par Jean-Paul LATOUCHE

- 919 mots

Pris dans un sens strict, les Austronésiens forment un groupe ethnolinguistique considérable dispersé de Madagascar aux îlesHawaii et recouvrant la totalité de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines, la quasi-totalité de la Mélanésie et de Formose, et enfin la Micronésie...

-

CHEFFERIE

- Écrit par Henri LAVONDÈS et Jean-Claude PENRAD

- 2 930 mots

Laréflexion sur les systèmes politiques océaniens reste dominée par un retentissant article de Marshall Sahlins (1963), qui, plusieurs fois republié et devenu un classique, oppose le système dit du big man, caractéristique de la Mélanésie, où le statut de chef s'acquiert par des efforts personnels,... - Afficher les 33 références

Voir aussi

- ONDE DE CHOC

- TAHITI

- SANTA ISABEL ou ÎLE ISABEL

- CHOISEUL ÎLE

- NOUVELLE-GÉORGIE ÎLE DE LA

- KWAJALEIN ÎLE

- BORA BORA

- SAMOA ARCHIPEL DES

- CONVERGENCE INTERTROPICALE

- ALIZÉS

- VOLCANIQUES ÎLES

- COURANTS & CONTRE-COURANTS ÉQUATORIAUX

- NOUVELLE-GUINÉE

- RÉCIF-BARRIÈRE

- ÉQUATORIALE FORÊT ou FORÊT TROPICALE HUMIDE

- VOLCANISME ACTUEL

- NOUVELLE-BRETAGNE

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- CAROLINES ARCHIPEL DES

- ATOLL

- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES

- TREMBLEMENT DE TERRE

- LAGON

- CORAIL

- RÉCIFS

- CLIPPERTON ÎLOT DE

- SOUS-LE-VENT ÎLES, Polynésie

- MALAITA ÎLE DE

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- GUADALCANAL ÎLE DE

- MAKIRA ou SAN CRISTOBAL ÎLE DE

- RÉCIF FRANGEANT