OCÉANIE Géographie physique

Article modifié le

Le climat

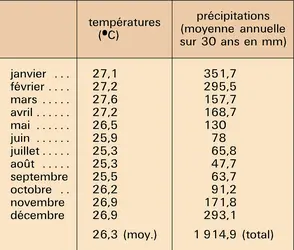

Si nous laissons de côté l'Australie dont la partie méridionale a un climat tempéré et le Centre-Ouest un climat aride, ainsi que la Nouvelle-Zélande qui a un climat tempéré océanique, les archipels océaniens sont tous situés dans la zone tropicale. Ils jouissent donc d'un climat chaud ; à proximité de l'équateur, les températures moyennes sont de 26-27 0C et l'amplitude thermique annuelle est insignifiante : souvent à peine un degré sépare les moyennes des mois les plus chauds de celles des moins chauds. L'oscillation diurne, c'est-à-dire la différence entre la plus haute et la plus basse température d'une journée, est un peu plus élevée (de 5 à 8 0C), mais reste limitée par l'humidité de l'air. Lorsqu'on s'approche des tropiques, les différences entre les températures mensuelles augmentent peu à peu, mais elles restent modérées par suite de l'influence égalisatrice de l'océan : ainsi à Papeete (170 de latitude sud), dont la température moyenne annuelle est de 26,3 0C, les mois les plus chauds, février-mars, dépassent légèrement 27 0C, alors que les moins chauds ont encore plus de 25 0C (juill.-août). La Nouvelle-Calédonie, plus proche du tropique du Capricorne, a une moyenne annuelle un peu plus faible (23,5 0C) ; par suite d'un rafraîchissement plus sensible en juillet-août (20,1 0C), l'amplitude annuelle atteint 6 0C ; les quelques îles situées au sud du tropique, comme l'île de Pâques ou Rapa en Polynésie française (270 3′ de latitude sud), ont des moyennes « hivernales » inférieures à 20 0C (à Rapa, 17,4 0C en septembre contre 24,1 0C en février).

Dans les îles montagneuses, l'altitude provoque une rapide diminution des températures moyenne, en général d'au moins 5 0C tous les 1 000 mètres. Quelques gelées nocturnes peuvent apparaître dès 1 500 ou 2 000 mètres, et certaines plaines intérieures de la Nouvelle-Guinée, situées entre 2 000 et 3 000 mètres d'altitude, ont des moyennes de température tempérées (de 10 à 15 0C), mais la différence de température entre les mois reste très faible. Les hautes montagnes ont des climats froids ; bien que proches de l'équateur, les sommets les plus élevés de la Nouvelle-Guinée (5 000 m) sont couverts de neige et de petits glaciers.

Étant situées de part et d'autre de l'équateur, les îles d'Océanie sont soumises aux grands centres d'action de l'atmosphère de la zone intertropicale. À proximité de l'équateur, une zone de basses pressions, la convergence intertropicale, attire l'air venu des hautes pressions subtropicales situées près des tropiques. Au nord de l'équateur, ce courant atmosphérique, qui se dirige du tropique du Cancer vers le sud, est dévié vers la droite par la force de Coriolis et prend une direction nord-est - sud-ouest : ce flux constitue l'alizé de l'hémisphère Nord. Au sud de l'équateur, un flux d'air analogue va du tropique du Capricorne vers les très basses latitudes ; dévié vers la gauche, il donne naissance aux alizés de l'hémisphère Sud.

Ces alizés, qui se combinent avec les brises locales, rendent la chaleur très supportable sur les côtes. Ils donnent peu de précipitations sur les îles basses telles que les atolls ; dans les îles montagneuses, les pentes tournées vers l'est, qui font barrage au courant de l'alizé (versants au vent), reçoivent d'abondantes pluies orographiques et sont beaucoup plus arrosées que les versants tournés vers l'ouest (côtes sous le vent) qui, comme les îles plates, doivent se contenter des pluies générales liées à la convergence intertropicale. Les côtes au vent reçoivent parfois à moyenne altitude d'énormes quantités d'eau : le mont Waialeale (1569 m), à Kauai, dans l'archipel hawaiien, reçoit 12 à 16 mètres de pluie par an, un record du monde ! Dans les îles les plus proches des tropiques, des pluies peuvent être générées par des perturbations venues de la zone tempérée.

Certains archipels sont malheureusement affectés par des cyclones tropicaux (hurricanes). Il s'agit de dépressions barométriques très creusées qui déclenchent des vents tourbillonnants d'une grande violence (parfois plus de 200 km/h), des pluies torrentielles qui provoquent des crues dévastatrices et des tempêtes qui ravagent les côtes. Les cyclones n'affectent pas les îles situées très près de l'équateur et sont surtout redoutables dans la partie occidentale de l'océan dont les eaux particulièrement chaudes en été (plus de 27 0C) favorisent le développement des phénomènes cycloniques ; ils affectent surtout, de novembre à mars, les Fidji, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et la côte du Queensland australien. Dans le Pacifique central, les cyclones sont plus rares aux Hawaii et en Polynésie française : la série de cyclones qui a dévasté les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu au début de 1983 est probablement due à une élévation anormale de la température des eaux de surface de l'océan, qui serait passée d'environ 25 0C à 28 0C, en association directe avec les fluctuations du courant chaud El niño sur la côte Pacifique du Pérou.

Il est possible de classer les îles en plusieurs types en fonction du climat :

– Certaines, comme la Nouvelle-Guinée du Nord, les îles Bismarck ou les Salomon, ont un climat de type équatorial : toujours proches de la convergence intertropicale, elles sont abondamment arrosées et ne connaissent pas de véritable saison sèche. Le total pluviométrique est de plusieurs mètres par an.

– D'autres sont dans la zone des alizés pendant une grande partie de l'année : les pluies tombent surtout en « été », c'est-à-dire de novembre à mars dans l'hémisphère Sud, de mai à octobre dans l'hémisphère Nord ; dans cette partie de l'année, elles sont alors soumises à l'influence de la convergence intertropicale et subissent de temps à autre des cyclones. Pendant le reste de l'année, l'alizé ne donne des précipitations que sur les côtes au vent des îles montagneuses ; sur les côtes sous le vent et sur les îles basses, les pluies sont rares et faibles : il y a donc une nette opposition entre une saison des pluies (été de l'hémisphère considéré) et une saison sèche ou du moins plus faiblement arrosée. C'est le cas à Papeete, située sur la côte ouest de Tahiti, ou à Nouméa, dans le sud-est de la Nouvelle-Calédonie. Les Hawaii présentent l'originalité d'avoir un rythme inverse, avec une sécheresse relative d'été bien marquée, notamment sur les façades sous le vent.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain HUETZ DE LEMPS : professeur à l'université de Bordeaux-III

- Christian HUETZ DE LEMPS : professeur, directeur de l'UFR de géographie, université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

...d'archipels qui ourlent la façade pacifique des terres continentales asiatiques. Mais elle n'est pas sans complexités car l'Asie est en contact avec les pays de l'Océanie, dont les possessions américaines (les Mariannes par exemple). Le peuplement historique de la Micronésie, de la Mélanésie et de la Polynésie... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

Pays massif, l'Australie oscille entre deux qualificatifs : est-elle la plus grande île de la planète ou son plus petit continent ? Elle représente 85 % des terres émergées de l'Océanie, immense continent maritime. -

AUSTRONÉSIENS

- Écrit par Jean-Paul LATOUCHE

- 919 mots

Pris dans un sens strict, les Austronésiens forment un groupe ethnolinguistique considérable dispersé de Madagascar aux îlesHawaii et recouvrant la totalité de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines, la quasi-totalité de la Mélanésie et de Formose, et enfin la Micronésie...

-

CHEFFERIE

- Écrit par Henri LAVONDÈS et Jean-Claude PENRAD

- 2 930 mots

Laréflexion sur les systèmes politiques océaniens reste dominée par un retentissant article de Marshall Sahlins (1963), qui, plusieurs fois republié et devenu un classique, oppose le système dit du big man, caractéristique de la Mélanésie, où le statut de chef s'acquiert par des efforts personnels,... - Afficher les 33 références

Voir aussi

- ONDE DE CHOC

- TAHITI

- SANTA ISABEL ou ÎLE ISABEL

- CHOISEUL ÎLE

- NOUVELLE-GÉORGIE ÎLE DE LA

- KWAJALEIN ÎLE

- BORA BORA

- SAMOA ARCHIPEL DES

- CONVERGENCE INTERTROPICALE

- ALIZÉS

- VOLCANIQUES ÎLES

- COURANTS & CONTRE-COURANTS ÉQUATORIAUX

- NOUVELLE-GUINÉE

- RÉCIF-BARRIÈRE

- ÉQUATORIALE FORÊT ou FORÊT TROPICALE HUMIDE

- VOLCANISME ACTUEL

- NOUVELLE-BRETAGNE

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- CAROLINES ARCHIPEL DES

- ATOLL

- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES

- TREMBLEMENT DE TERRE

- LAGON

- CORAIL

- RÉCIFS

- CLIPPERTON ÎLOT DE

- SOUS-LE-VENT ÎLES, Polynésie

- MALAITA ÎLE DE

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- GUADALCANAL ÎLE DE

- MAKIRA ou SAN CRISTOBAL ÎLE DE

- RÉCIF FRANGEANT