- 1. Un océan mondial

- 2. Vers une connaissance scientifique de l’océan mondial

- 3. Naissance de l’océanographie

- 4. Une océanographie française

- 5. Des idées nouvelles, des moyens nouveaux

- 6. Un océan profond, des plaques en mouvement

- 7. Des océans froids et salés

- 8. Des eaux en mouvement permanent

- 9. Des populations marines variées

- 10. Des perspectives de recherche

- 11. Bibliographie

OCÉANOGRAPHIE

Article modifié le

Une océanographie française

Préparée par Jean Zay – ministre de l’Éducation nationale du Front populaire (poste qu’il conserve jusqu’à sa démission en septembre 1939 pour rejoindre l’armée française au combat) – et Jean Perrin – prix Nobel de physique en 1926 et sous-secrétaire d’État à la recherche –, la fondation du CNRS est effective le 19 octobre 1939. Après une période de sommeil durant l’occupation, il est réorganisé sous une forme plus démocratique par Henri Wallon, du gouvernement provisoire de la République (ordonnance du 2 novembre 1945). Cet organisme va jouer un rôle important dans le développement des études sur les océans. En collaboration avec la faculté des sciences de Paris, il dirige les stations marines et, en 1966, pour permettre le développement d’une recherche océanographique française de haut niveau, une section d’océanographie est créée, qui recrute chercheurs, ingénieurs et techniciens. À partir de 1985, l’INSU regroupe la recherche sur les océans et l’atmosphère du CNRS et les universités. Il possède également une flotte côtière et hauturière de navires océanographiques.

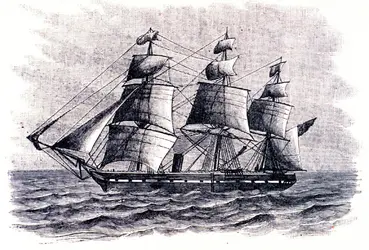

En 1967, pour gérer les moyens lourds de l’océanographie française, le Centre national pour l’exploitation des océans (Cnexo) est fondé. Il fusionnera en 1984 avec l’ISTPM pour former l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer). C’est aussi dans les années 1960 que la France se dote d’une flotte océanographique de haute mer avec le chalutier océanographique Thalassa (1962) et le Jean-Charcot (1966), premiers grands navires d’une flotte qui ne cessera de se développer. En 1968 et 1969, le Jean-Charcot mène deux campagnes d’études consacrées à la formation des eaux de la Méditerranée occidentale puis, également en 1969, l’expédition Noratlante, trois mois dans l'Atlantique nord, points de départ de longues séries de campagnes océanographiques dédiées aux grandes profondeurs.

En ce qui concerne l’enseignement de l’océanographie, Pierre Drach (1906-1988) et Jean-Marie Pérès (1915-1988), respectivement professeurs à la faculté des sciences de Paris et à celle de Marseille, créent à la fin des années 1950 des formations de troisième cycle d’océanographie biologique, complétées à Paris par des troisièmes cycles d’océanographie physique et chimique, ou de géophysique et géologie marines. D’autres universités suivront (Lille, Brest, Nantes, Bordeaux). Les sciences humaines et sociales participent également à cette connaissance du milieu marin. Ainsi, Aliette Geistdoerfer (1943-2015) fonde, dès le début des années 1970, au CNRS, l’anthropologie maritime, qui étudie les spécificités techniques, sociales et culturelles des sociétés exploitant la mer.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Marine nationale française, à l’instar des marines de guerre des autres nations maritimes, consciente de l’importance de l’océanographie pour les opérations navales, en particulier la lutte sous la mer, développe des services océanographiques et exploite des bâtiments de recherche. En 1971, le Service hydrographique de la marine devient le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

La France s’est intéressée tôt à la pénétration de l’homme sous la mer. Grâce à ses travaux durant les années 1920-1930, le capitaine de corvette Yves Le Prieur (1885-1963) réalise un scaphandre autonome avec des bouteilles d’air permettant d’atteindre quelques dizaines de mètres de profondeur. La Marine nationale adopte officiellement cet équipement en 1935. Ce scaphandre est par la suite amélioré par le capitaine de corvette Philippe Tailliez (1905-2002), l’ingénieur Émile Gagnan (1900-1979) et le lieutenant de vaisseau Jean-Yves Cousteau (1910-1997). En 1945, la Marine nationale – à l’instigation de Tailliez, Gagnan et Frédéric Dumas (1913-1991) –, crée à Toulon le Groupe de recherche sous-marine et en confie le commandement à Tailliez.

Dans les années 1950, l’homme pénètre dans les grandes profondeurs océaniques à bord de sous-marins habités. Ces premiers véhicules d'exploration sous-marine, appelés bathyscaphes, seront remplacés dans les années 1970 par des submersibles plus légers et plus maniables, auxquels succéderont peu à peu les remotely operated vehicle (ROV), engins inhabités télécommandés à partir de leur navire support. Le premier bathyscaphe français, le FNRS-III, (réutilisant la sphère du FNRS-II, tout premier bathyscaphe conçu par le Suisse Auguste Piccard), est construit à l’arsenal de Toulon avec le soutien financier du CNRS, les missions dépendant de la Marine nationale. Le 15 février 1954, le capitaine de corvette Georges Houot (1913-1977) et l’ingénieur du génie maritime Pierre Willm (1926-2018) atteignent avec cet engin, au large de Dakar, la profondeur de 4 050 mètres. Ce sont les premiers hommes à voir le fond de l’océan et les animaux qui y vivent. En 1957, le CNRS crée le Laboratoire des bathyscaphes. Piccard construit, avec les Italiens, le Trieste qui, racheté par la marine américaine et modifié, plonge le 23 janvier 1960 à 10 916 mètres de profondeur dans le Pacifique (dans la fosse des Mariannes), un record qui ne sera jamais égalé. La marine française met en place le Groupe des bathyscaphes ; en 1962, Archimède, construit à l’arsenal de Toulon avec la participation du CNRS, atteint la profondeur de 9 545 mètres dans la fosse des Kouriles (océan Pacifique). Ce sous-marin effectuera 121 plongées scientifiques. Des submersibles plus légers pouvant être transportés à bord d’un navire (et non plus remorqués), permettant prélèvements et expériences au fond, prennent la relève. Ainsi l’Alvin, construit par la marine des États-Unis, est lancé en 1964 et utilisé par l’Institut océanographique de Woods Hole. La France met en service, en 1984, le Nautile– construit, comme ses prédécesseurs, à l’arsenal de Toulon –, sous-marin qui poursuit une longue carrière. La Russie possède les submersibles Mir-1 et Mir-2 et les Canadiens les Pisces.Les Japonais ont mis en service en 1981 le Shinkai-2000 et en 1990 le Shinkai-6500. La Chine, quant à elle, a mis en service, en 2010, le Jiaolong, un sous-marin habité ayant atteint en 2012 la profondeur de 7 015 mètres dans la fosse des Mariannes. De nombreux petits submersibles de moindre envergure existent. Toutes ces plongées améliorent grandement nos connaissances sur les grands fonds et leur faune. Les robots, comme le ROV Victor français, sont de plus en plus utilisés.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Patrick GEISTDOERFER : directeur de recherche au CNRS, océanographe, membre de l'Académie de marine

Classification

Médias

Voir aussi

- PÉLAGIQUE VIE

- PYTHÉAS (IVe s. av. J.-C.)

- CORIOLIS ACCÉLÉRATION ou FORCE DE

- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE

- SONDAGES, géophysique

- NAVIRES SCIENTIFIQUES

- TOPEX-POSÉIDON, satellite

- HYDROSPHÈRE

- MARÉES OCÉANIQUES

- COURANTS MARINS

- CÂBLES SOUS-MARINS

- PLATEAU CONTINENTAL

- FOSSES OCÉANIQUES

- OCÉAN MONDIAL

- SCAPHANDRES

- SALINITÉ

- NAVIGATION PAR SATELLITE SYSTÈMES DE

- LOCALISATION PAR SATELLITE

- TEMPÉRATURE

- PROFONDEURS OCÉANIQUES, biologie

- MARINE HISTOIRE DE LA

- EAU DE MER

- CIRCULATION OCÉANIQUE

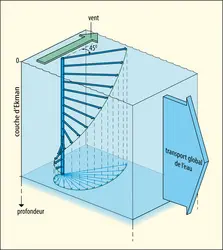

- EKMAN COUCHE D'

- SÉDIMENTATION MARINE

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- CROÛTE OCÉANIQUE

- LAVE

- INVERTÉBRÉS

- OCÉANOGRAPHIE CHIMIQUE

- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES

- POPULATIONS ANIMALES & VÉGÉTALES

- AQUATIQUE VIE

- ACOUSTIQUE SOUS-MARINE

- TRIESTE, bathyscaphe

- ARCHIMÈDE, bathyscaphe

- ALVIN, sous-marin

- CROÛTE CONTINENTALE

- SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE

- SATELLITES DE NAVIGATION ET DE POSITIONNEMENT

- BATHYMÉTRIE

- HYDROTHERMALISME OCÉANIQUE ET SOURCES HYDROTHERMALES SOUS-MARINES

- BENTHIQUE VIE

- ACCRÉTION, géologie

- ALBERT Ier HONORÉ CHARLES GRIMALDI prince de Monaco (1848-1922)

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- EAU PROFONDE NORD-ATLANTIQUE (EPNA)

- SCIENCES HISTOIRE DES

- LACAZE-DUTHIERS HENRI DE (1821-1901)