- 1. La relativité générale

- 2. Les ondes gravitationnelles : d’abord une prédiction théorique

- 3. Les sources prévisibles d’ondes gravitationnelles

- 4. La première détection indirecte des ondes gravitationnelles : le pulsar binaire PSR 1913+16

- 5. Détection directe d’ondes gravitationnelles

- 6. La découverte des ondes gravitationnelles

- 7. Vers une nouvelle astronomie

- 8. Sites internet

- 9. Bibliographie

ONDES GRAVITATIONNELLES

Article modifié le

Les ondes gravitationnelles : d’abord une prédiction théorique

L’article fondateur de 1918

Si, dès 1905, Henri Poincaré avait introduit le terme d’« onde gravifique » dans un article où il tentait d’étudier la gravité dans le cadre de la relativité restreinte, il faut attendre 1916 – et surtout 1918 – pour qu’apparaisse sous la signature d’Einstein une prédiction convaincante de l’existence des ondes gravitationnelles.

Dans une communication écrite à l’Académie des sciences de Prusse, titrée sobrement ÜberGravitationswellen, Einstein décrit en 1918 comment s’effectue la propagation des champs gravitationnels dans le contexte de sa nouvelle théorie de la gravitation. Après avoir reconnu que son premier essai, publié deux ans plus tôt dans ce même cadre, était entaché d’une regrettable erreur de calcul et que la présentation qu’il en avait faite n’était pas assez claire, il développe en quelques pages la théorie des ondes gravitationnelles. Il résout d’abord les équations de la relativité générale dans le cadre de l’approximation où « le continuum spatio-temporel diffère très peu du continuum galiléen ». Grâce à d’habiles choix de systèmes de coordonnées, il parvient à décrire les variations du tenseur métrique par une équation aux dérivées partielles du second ordre qui a la même forme que l’équation décrivant la propagation des ondes électromagnétiques. Il en déduit que les champs de gravitation (en d’autres termes les déformations du tenseur métrique) se propagent à la vitesse de la lumière. Einstein calcule de proche en proche la déformation de l’espace-temps à l’instant t à partir de la valeur du tenseur d’énergie-impulsion aux instants antérieurs. Cela lui permet de donner l’expression des ondes planes gravitationnelles et de calculer la densité du flux d’énergie qui leur est lié. Il découvre en particulier qu’il existe uniquement deux types d’ondes planes qui transportent de l’énergie ; elles se distinguent « non pas par leur nature, mais par leur orientation ». Einstein continue son article en abordant l’émission d’ondes par des systèmes mécaniques puis, « par souci de complétude », il s’interroge : dans quelle mesure « l’énergie des ondes gravitationnelles peut-elle être transférée à des systèmes mécaniques » ? La réponse à cette question – en principe au moins – permettrait d’envisager leur mise en évidence expérimentale. Il reste néanmoins au niveau des équations et n’évoque pas la faisabilité de mesures réelles.

La notion d’ondes gravitationnelles ne sera pas adoptée rapidement par la communauté des physiciens. L’astrophysicien Eddington les désignera avec humour comme « des ondes qui se propagent à la vitesse de la pensée ». En 1937, Einstein lui-même, dans un article cosigné avec le physicien Nathan Rosen, élèvera des objections sur leur existence, mais il niera ensuite la pertinence de ces objections que maintiendra son coauteur.

Les propriétés attendues des ondes gravitationnelles

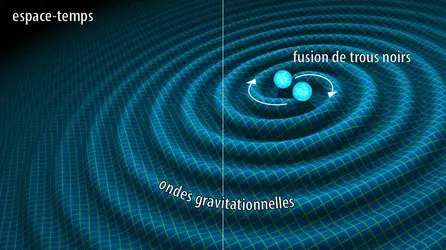

L’existence des ondes gravitationnelles apparaît donc comme une conséquence inéluctable de la relativité générale, en tout cas dans l’approximation décrite plus haut où le champ de gravitation et la courbure de l’espace qui en résulte sont faibles. Leur vitesse de propagation est identique à la célérité de la lumière dans le vide. Comme les ondes électromagnétiques, elles sont caractérisées par une polarisation, une fréquence (liée à leur longueur d’onde) et une amplitude. Mais, contrairement au cas électromagnétique où le champ est un quadrivecteur, elles ont un caractère tensoriel puisqu’elles expriment la variation du tenseur métrique.

Les ondes gravitationnelles sont des ondes transverses, ce qui signifie qu’elles affectent la géométrie du plan orthogonal à la direction de propagation. Comme les ondes lumineuses, elles peuvent avoir deux états de polarisation.

La fréquence d’une onde électromagnétique dépend du processus qui lui donne naissance : des ondes radio aux rayons gamma en passant par les ondes lumineuses et les rayons X, ces fréquences ont des ordres de grandeur extrêmement différents. Il en va de même pour les ondes gravitationnelles : selon le type d’événements cosmiques considérés, on évalue que leurs fréquences peuvent varier de quelques centaines de hertz à moins d’un femtohertz (un millionième de nanohertz, lui-même égal à un milliardième de hertz).

L’ amplitude des ondes gravitationnelles décroît comme l’inverse de la distance à leur source. L’ordre de grandeur de l’amplitude d’une onde émise par un objet cosmique et parvenant sur Terre est extraordinairement faible puisqu’elle est proportionnelle à la constante de gravitation et inversement proportionnelle à une distance cosmique. Une analyse un peu plus fine aboutit à une amplitude de l’ordre de 10-21 à 10-24 – rappelons que l’amplitude de l’onde est une expression sans unité.

Une dernière propriété importante des ondes gravitationnelles est leur caractère quadripolaire. Le développement multipolaire est un développement en série (c’est-à-dire en puissances croissantes de l’inverse de la distance) couramment utilisé en physique mathématique pour déterminer les champs à grande distance de leur source : on écrit le champ comme la somme de termes appelés monopolaire, dipolaire, quadripolaire, octopolaire, etc. Dans le cas gravitationnel, les lois de conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement impliquent l’absence de rayonnements monopolaires et dipolaires. Cette propriété est fondamentale puisqu’elle limite les sources d’ondes gravitationnelles aux mouvements ne respectant pas une symétrie sphérique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard PIRE : directeur de recherche émérite au CNRS, centre de physique théorique de l'École polytechnique, Palaiseau

Classification

Médias

Autres références

-

BICEP (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization)

- Écrit par Bernard PIRE

- 716 mots

- 1 média

Le télescope B.I.C.E.P. (pour Background Imaging of CosmicExtragalacticPolarization, soit Imagerie de polarisation du fond cosmique extragalactique) est un instrument dédié à l’étude du rayonnement primordial. Il est installé sur le continent Antarctique et utilisé par des équipes de...

-

HUBBLE-LEMAÎTRE CONSTANTE DE

- Écrit par Mickael RIGAULT

- 2 491 mots

...il est possible d’extraire une distance. Si, en outre, on parvient à voir le flash lumineux associé à l’événement qui est à l’origine de cette émission d’onde gravitationnelle, comme cela a été le cas lors de la fusion de deux étoiles à neutrons détectée le 17 août 2017 (événement appelé kilonova GW170817),... -

LICHNEROWICZ ANDRÉ (1915-1998)

- Écrit par Jean-Luc VERLEY

- 598 mots

Mathématicien français dont les travaux portent sur la géométrie différentielle, la mécanique et la physique mathématique. Né le 21 janvier 1915 à Bourbon-L'Archambault (Allier), élève de l'École normale supérieure, André Lichnerowicz a enseigné dans les universités de Strasbourg...

-

MÉDAILLE D'OR DU CNRS 2017

- Écrit par Pierre LÉNA

- 1 697 mots

- 2 médias

Le 27 septembre 2017, deux physiciens français, Alain Brillet et Thibault Damour, reçoivent la médaille d’or du CNRS qui récompense leurs travaux ayant joué un rôle déterminant dans la détection des ondes gravitationnelles. Ces ondes sont d’infimes déformations de l’espace-temps,...

- Afficher les 13 références

Voir aussi

- FRÉQUENCE, physique

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- ASTROPHYSIQUE

- BRUIT DE FOND

- INTERFÉROMÉTRIE

- CHAMP GRAVITATIONNEL

- SATELLITES ARTIFICIELS

- DÉCALAGE SPECTRAL

- ÉTOILES BINAIRES ou ÉTOILES DOUBLES PHYSIQUES

- PÉRIHÉLIE AVANCE DU

- OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES

- ÉTOILES À NEUTRONS

- EINSTEIN EFFET

- MIRAGE GRAVITATIONNEL

- VIRGO, expérience scientifique

- LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)

- COALESCENCE

- RELATIVITÉ GÉNÉRALE

- HULSE RUSSELL ALAN (1950- )

- APPROXIMATION

- AMPLITUDE, physique

- PULSARS BINAIRES

- THORNE KIP STEPHEN (1940- )

- WEISS RAINER (1932- )

- BARISH BARRY CLARK (1936- )

- GW170817, signal d'ondes gravitationnelles

- GW150914, signal d'ondes gravitationnelles