ORIGINES DE L'URBANISME AU PROCHE-ORIENT

Article modifié le

Le phénomène urbain, souvent assimilé au fondement de la civilisation elle-même, apparaît comme une caractéristique majeure de l'organisation des sociétés humaines depuis cinq millénaires, c'est-à-dire depuis le début de l'époque historique proprement dite. Dans l'état présent de la recherche, c'est en pays sumérien, dans la seconde partie du IVe millénaire, que l'on observe ses premières manifestations, et, très rapidement, l'ensemble du Proche- Orient est devenu le lieu de sa première grande expansion.

Parce que le phénomène urbain précède de peu l'apparition de l'écriture, puis accompagne celle-ci, historiens et archéologues sont directement concernés par l'étude du processus d'évolution de la communauté villageoise vers la cité ; les caractéristiques des premières cités, puis leurs transformations tout au long de l'Antiquité font partie du champ de leurs recherches, et leur intérêt se manifeste par de multiples études de détail, par des interrogations générales sur les principes et, pour certains archéologues, par la quête souvent naïve de la plus ancienne ville.

Définir ce qu'est une ville, et donc distinguer le moment où apparaît ce nouveau type de groupement par rapport au mode villageois, n'est pas toujours chose aisée. Les géographes ont depuis longtemps cherché à préciser les critères qui permettent de définir une ville. Et c'est souvent en s'appuyant sur leurs travaux que l'on a cherché à appréhender la ville ancienne. Cependant, des progrès substantiels ne seront possibles que lorsqu'on abordera l'étude des villes de l'Antiquité proche-orientale avec un esprit nouveau ; car le matériel sur lequel travaille l'historien de l'Antiquité n'est en rien comparable à celui du géographe ou de l'urbaniste contemporain. On doit en effet constamment garder en mémoire les difficultés que comporte l'étude de l'urbanisme antique et des conditions de sa naissance, difficultés qui tiennent à quelques faits de nature archéologique.

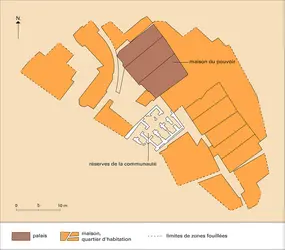

Les villes d'Orient se présentent à nos yeux comme de gigantesques champs de ruines. Sans même parler de Babylone (Irak), qui pourrait passer pour exceptionnelle, des diamètres supérieurs à 2 kilomètres pour les cités de Larsa ou d'Uruk (Irak) en pays sumérien sont tout à fait courants. Il est vrai que ces dimensions sont souvent le produit d'une très longue durée de vie : deux ou trois millénaires, parfois plus, et que la totalité de la surface repérée n'a pas été occupée en permanence. La structure urbaine évolue constamment, et l'on comprend les difficultés de l'enquête archéologique lorsqu'on essaye de définir les lignes structurales de cités aussi vastes, alors que l'exploration archéologique ne permet guère d'avancer de plus de quelques centaines de mètres carrés par mission. Après vingt-sept campagnes de fouille sur le tell de Mari, tell Hariri, Syrie, la Mission française a partiellement dégagé 8 hectares sur les 110 qui forment actuellement le champ de ruines, soit un quinzième du total ; et le sol d'origine n'a été atteint qu'en deux endroits du site et sur quelques dizaines de mètres carrés en tout. Que peut-on, dans ces conditions, connaître de la ville des origines ? La documentation offerte par l'archéologie est donc ponctuelle et discontinue, dans l'espace et dans le temps. Raisonner à partir de plans qui font apparaître seulement de petites surfaces fouillées, reliées artificiellement par des lignes de pointillé, c'est trop souvent reconstruire de façon hypothétique une cité qui n'a sans doute jamais existé.

Il faut franchir un autre obstacle : les villes de pierre du bassin méditerranéen, de l'Antiquité aux Temps modernes, présentent, grâce au matériau utilisé, une permanence des réalisations qui se prête aux analyses urbanistiques ; tandis qu'en Orient l'architecture de briques crues, c'est-à-dire de terre, évolue rapidement, est détruite parfois en quelques dizaines d'années, est reconstruite parfois aussi vite, mais laisse souvent de grandes masses de terres à brique désagrégée qui vont jouer un grand rôle dans l'évolution du site et donc parfois dans l'organisation du plan de la cité. Le rôle de ces différents phénomènes dans la configuration de la cité à tel ou tel moment de son existence est bien difficile à établir.

Cependant, l'archéologue qui fouille au Proche-Orient n'est pas totalement démuni dans sa quête : outre l'existence de niveaux bien conservés de villes disparues peu après leur construction, des témoignages aussi simples que les lignes d'écoulement des eaux qui empruntent naturellement les anciennes rues sont des indices qui permettent souvent de détecter certaines grandes lignes de l'organisation urbaine.

C'est sans doute à cause de ces difficultés, même si les archéologues n'en ont pas toujours eu pleinement conscience, qu'aucune étude réelle de l'urbanisme des premières civilisations orientales n'a été tentée. Il est pourtant possible de présenter une ébauche de synthèse, provisoire certes, mais sans doute révélatrice des tendances profondes de cet urbanisme, à partir des données actuellement en notre possession. Mais une question préalable se pose encore : la notion d'urbanisme a-t-elle existé dans l'Antiquité orientale ?

Si l'on utilise le terme « urbanisme » dans son sens littéral, on ne saurait en faire usage ici, car, à notre connaissance, il n'y a jamais eu dans l'Antiquité orientale une science « des méthodes permettant d'adapter l'habitat urbain aux besoins des hommes » (Petit Robert, « Urbanisme »). Cependant, des villes neuves ont été fréquemment fondées en Orient et l'on peut être assuré qu'a existé au cours de ces circonstances un art de l'organisation de la cité. C'est donc sur des exemples de villes neuves qu'il sera possible de définir les principes de l'organisation urbaine qui, selon les époques, ont dominé l'esprit des Anciens, plutôt que dans les villes à longue histoire où les schémas structuraux n'apparaissent pas toujours avec la même netteté.

Les critères qui définissent une cité

On a souvent essayé de déterminer les critères qui permettent de définir une ville. Il semble que l'on puisse classer globalement les critères habituellement retenus en deux catégories principales : la première fait appel aux données morphologiques, la seconde aux manifestations sociales. Pour la première catégorie, les critères considérés généralement comme déterminants sont la taille de l' agglomération, l'existence d'un rempart, la présence d'un réseau viaire hiérarchisé et une architecture différenciée qui met en valeur une pluralité de fonctions que l'on retrouve d'ailleurs habituellement dans la seconde catégorie, celle des critères relatifs aux manifestations sociales. Ce sont alors les chiffres de la population, la diversification des activités, dont un important secteur artisanal spécialisé qui se développe à côté de la pratique agricole traditionnelle, les bases d'une vie de relations et d'échanges, l'existence de structures politiques et, par conséquent, une hiérarchie sociale, qui sont donnés comme les faits essentiels. On fait appel aussi à la notion de fonction, qui regroupe des critères de l'une ou de l'autre des deux catégories qui viennent d'être définies (fonction défensive, politique, économique parfois, mais, plus rarement, fonction de relation). En fait, la fonction ne crée pas plus la ville que l'un des critères morphologique ou social ne la définit. Ce qui donne sans doute naissance à la ville, c'est le jeu cumulatif des différentes fonctions possibles, réunies à des degrés divers dans un assemblage presque toujours unique, correspondant à un certain niveau de développement et résultant de l'interaction de toutes les composantes : il peut y avoir une ville sans fonction défensive évidente ou sans fonction politique primordiale, la différenciation sociale peut apparaître à des degrés différents, mais la ville ne saurait jamais être autre chose que le fruit de ces composantes dans des proportions variables selon le temps et le lieu. La caractéristique fondamentale pourrait d'ailleurs bien être le fait qu'une ville domine par son existence un espace géographique assez vaste, et en tout cas plus que sa superficie propre, qui englobe des unités élémentaires comme les villages. Cette emprise de la communauté urbaine sur un espace qui dépasse largement le terroir agricole d'un village lui donne une véritable dimension régionale. Si la ville est formée par une hiérarchisation interne de ses propres composantes, elle est aussi à la tête d'un ensemble régional lui-même hiérarchisé.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude MARGUERON : professeur des Universités

Classification

Médias

Voir aussi

- IRRIGATION

- ASSUR ou ASSOUR

- ÉGOUT

- ORIENT ANCIEN

- HATTOUSA, HATTOUSHA ou HATTUSHA

- AGGLOMÉRATION

- REMPART

- TELL HARIRI , Syrie

- MOHENJO-DĀRO

- VOIRIE

- VILLAGE

- URBANISATION

- PROCHE-ORIENT

- VILLE, urbanisme et architecture

- DUR-SHARRUKIN, Irak

- INDUS CIVILISATION DE L' ou CIVILISATION HARAPPÉENNE

- MÉSOPOTAMIENNE ARCHÉOLOGIE

- OBEID CULTURE D'

- EBLA ou TELL MARDIKH, Syrie

- ANTIQUITÉ, architecture

- VILLES PRIMITIVES

- ESHNUNNA ou ESHNOUNNA ou TELL ASMAR, Irak

- TIL BARSIP, Syrie

- ARSLAN TASH ou HADATU, Syrie

- EMAR, Syrie

- BORSIPPA ou BIRS NIMRUD, Irak

- GUZANA ou TELL HALAF, Syrie

- HARADUM, site archéologique

- SHADUPPUM ou TELL HARMAL, Irak

- HABUBA KABIRA, Syrie

- SANCTUAIRE