OS

Article modifié le

Les maladies des os

Le squelette humain est un système complexe, formé d'un tissu conjonctif, à cellules hautement différenciées, assurant des fonctions mécaniques, métaboliques et hématopoïétiques fondamentales. Sa croissance met en jeu des processus d'organisation tissulaire et d'incitation hormonale très précis.

Les maladies du squelette sont de nature très variée ; elles peuvent être la conséquence d'une affection générale de l'organisme, ou se présenter comme des affections spécifiquement ou primitivement osseuses, tumorales, infectieuses, dystrophiques, congénitales ou non.

Rappelons que leur diagnostic est parfois très difficile. Les signes qui attirent l'attention sont, en effet, d'une assez grande uniformité : douleur, tuméfaction, déformation, fracture parfois. L'examen clinique est souvent pauvre. La radiologie, par contre, occupe une place essentielle dans la recherche du diagnostic, mais il est toujours imprudent de vouloir lui en faire dire plus qu'elle ne le peut ; il est rare qu'on puisse affirmer de façon formelle la nature d'une lésion osseuse sur un simple cliché radiographique et, plus encore, sur une scintigraphie au phosphate de technétium, dont les images ne sont pas spécifiques. L'aide du contexte biologique, du laboratoire et surtout de l'étude microscopique d'un fragment prélevé par biopsie est très souvent indispensable.

On essaiera de donner ici une classification, provisoire comme toute classification des maladies osseuses, mais aussi logique que possible, en s'appuyant sur la cause ou la nature réelles ou supposées de celles-ci, ce qui, malgré d'indiscutables imperfections, fera apparaître l'orientation des recherches en pathologique osseuse. Il ne sera pas question de donner une liste exhaustive des maladies du squelette, mais de souligner les faits les plus importants et les mieux assurés. La pathologie mécanique et chirurgicale est traitée ailleurs.

Maladies infectieuses et parasitoses

Les maladies d'origine infectieuse et parasitaire sont devenues moins fréquentes à mesure qu'ont progressé l'hygiène et la thérapeutique antibiotique, mais bien des agents microbiens et quelques parasites restent responsables d' ostéites ou d'ostéomyélites.

L' ostéomyélite aiguë de l'enfant, le plus souvent staphylococcique, se présente sous la forme d'une douleur osseuse localisée, accompagnée de fièvre, de polynucléose et parfois d'un syndrome septicémique. L'examen révèle un point douloureux osseux précis. La radiographie, au début, montre peu de chose. Le traitement antibiotique massif, orienté par la nature supposée du germe, donne de bons résultats.

Dans les formes décelées plus tardivement ou résistant à la thérapeutique, l'os s'hypertrophie ; la radiographie peut montrer un foyer clair intra-osseux. L'intervention pourra être alors nécessaire pour drainer l'abcès, étudier la sensibilité du germe et apporter localement les antibiotiques. Les formes chroniques, à poussées récidivantes, sont devenues beaucoup plus rares sauf chez les toxicomanes.

D'autres germes peuvent donner des infections osseuses, sur les membres ou le rachis : les bacilles typhiques, les Brucella, les germes d'origine urinaire.

Les ostéites tuberculeuses peuvent être le point de départ d'ostéoarthrites lorsqu'elles siègent près des articulations.

La lèpre touche les os, mais surtout par l'intermédiaire de lésions nerveuses.

La syphilis secondaire, la syphilis endémique (Bejel) et le pian donnent des périostites.

Parmi les parasitoses, rappelons surtout l'échinococcose osseuse, fréquente en Amérique du Sud et en Afrique du Nord, d'évolution lente et de traitement difficile.

Intoxications

Quelques substances chimiques sont toxiques pour le squelette. L'affection la plus connue est la fluorose qui donne une importante ostéocondensation associée à une coloration anormale de l'émail des dents. Parfois reconnue à l'occasion de douleurs osseuses ou de fractures, la fluorose osseuse est souvent bien tolérée. Elle est transmise par l'eau de boisson, dans certaines aires géographiques (Inde, États-Unis, Maroc), et par la contamination des cours d'eau par les déchets de l'industrie de l'aluminium et de l'extraction des phosphates.

Des nécroses osseuses ont été décrites lors de l' intoxication par le phosphore. Le plomb, le fer, le béryllium, le bismuth ont été accusés de donner des lésions osseuses, qui sont d'ailleurs polymorphes et de mécanisme mal connu.

Beaucoup de métaux sont, au contraire, bien tolérés par le squelette ; l'importance de cette question est fondamentale en raison de la fréquence avec laquelle des prothèses métalliques osseuses ou ostéoarticulaires sont mises en place par les orthopédistes ; dans cet usage, l'acier et le tantale ne donnent pratiquement jamais de lésions locales d'intolérance.

Enfin, les injections répétées d'héparine peuvent favoriser l'ostéoporose, la polyvinylpyrolidone peut s'accumuler dans le squelette, et certains détergents industriels provoquent l'ostéolyse des phalangettes chez les ouvriers qui les manipulent.

En Extrême-Orient, la maladie de Kashin-Bek est caractérisée par des nécroses épiphysaires attribuées à une intoxication par un parasite des céréales (fusariose).

Tumeurs

Les cellules osseuses sont le point de départ de proliférations tumorales appartenant spécifiquement au squelette. Mais celui-ci est également le site préférentiel des métastases de tous les cancers viscéraux, et le siège de beaucoup d'hémopathies malignes.

Les tumeurs primitives du squelette peuvent être bénignes ou malignes : leur diagnostic repose essentiellement sur l'examen histologique, la radiographie ayant au préalable localisé et précisé l'aspect de la zone suspecte. Rappelons qu'un simple cliché radiologique ne saurait en aucun cas fournir une certitude quant à la nature d'une tumeur osseuse. Les tumeurs primitives des os doivent être classées en partant de la cellule qui leur a donné naissance.

Les ostéoblastes et ostéocytes sont à l'origine de tumeurs malignes de la plus haute gravité : les ostéosarcomes. On distingue les formes ostéolytiques et les formes ostéoplastiques. Le traitement est, dans les deux cas, décevant : l'amputation, la radiothérapie, la chimiothérapie autorisent rarement une survie de plusieurs années.

Les tumeurs bénignes d'origine ostéoblastique sont l'ostéoblastome bénin, tumeur formée de tissu ostéoïde non calcifié, l'ostéome ostéoïde, remarquable par l'importance de la condensation osseuse qui entoure la zone centrale ostéoïde, et enfin les ostéomes, localisés au crâne et à la face.

Les ostéoclastes donnent les ostéoclastomes, ou « tumeurs à cellules géantes », le plus souvent bénignes, siégeant dans la métaphyse des os longs et dans les vertèbres ; les formes malignes sont des formes bénignes négligées ou traitées par la radiothérapie. Ces tumeurs donnent, dans les deux cas, des images radiologiques comportant de grandes lacunes traversées de cloisons de refend. L'examen histologique permet le diagnostic. Le meilleur traitement est l'exérèse ou l'évidement suivi d'un bourrage.

Les chondrocytes forment des chondromes bénins souvent localisés aux extrémités. Leur évolution est très lente. Par contre, le chondrosarcome est une tumeur radiorésistante de très mauvais pronostic.

Les fibroblastes intra-osseux peuvent donner lieu à des tumeurs bénignes, tels le fibrome non ostéogénique ou le fibrome chondromyxoïde ; l'examen histologique est nécessaire pour reconnaître celui-ci. Les lésions fibreuses isolées du squelette, en dehors de ces deux cas, évoquent une parenté avec la dysplasie fibreuse des os dont elles prennent souvent l'aspect radiologique.

Le fibrosarcome, beaucoup plus rapidement évolutif, est parfois sensible à la radiothérapie.

Les tumeurs réticulo-endothélio-histiocytaires forment un groupe disparate dans lequel les formes malignes se présentent sous deux aspects classiques : la tumeur d'Ewing, réticulo-endothéliosarcome de l'enfant et de l'adolescent, et la tumeur de Parker et Jackson. Ces formes sont radiosensibles, mais leur pronostic reste très sombre.

Les proliférations histiocytaires bénignes sont à la frontière des maladies tumorales et des proliférations dysplasiques ou virales. Elles constituent le groupe de l'« histiocytose X » de Lichtenstein, dont on distingue trois variétés :

– l'histiocytose du nourrisson, affection plus viscérale qu'osseuse, de pronostic très grave, appelée maladie de Letterer-Siwe ;

– l'histiocytose de l'enfant et l'adolescent à forme pluri-osseuse, maladie de Hand-Schuller-Christian, très sensible à la radiothérapie ;

– le granulome éosinophile, souvent (mais non toujours) isolé, de pronostic bénin, à traiter par le curage chirurgical ou la radiothérapie.

Ces trois affections comportent une lésion histologique caractérisée par une prolifération histiocytaire associée à un granulome riche en éosinophiles, en cellules spumeuses, puis en fibroblastes.

D'autres variétés cellulaires peuvent donner lieu à des proliférations intra-osseuses de type varié : lipomes et liposarcomes, hémangiopéricytomes, angiomes, lymphangiomes, neurinomes, tumeurs glomiques, adamantinomes, chordomes.

Les hémopathies malignes peuvent toutes donner des localisations osseuses, mais l'affection le plus nettement ostéotrope est le myélome multiple, ou maladie de Kahler, défini par une prolifération plasmocytaire disséminée au sein du tissu médullaire. Ces plasmocytes continuent à sécréter l'immunoglobuline (Ig. G., Ig. A) que produisait la cellule originelle. Dans le sang, l'électrophorèse met en évidence un pic de globulines dont l'étude immunologique montre qu'il s'agit toujours de la même molécule chez le même malade. Les radiographies révèlent l'existence de cavités anormales dans le tissu osseux, cause de fragilité accrue du squelette (fractures), en particulier dans vertèbres et pelvis.

La chimiothérapie anticancéreuse retarde l'évolution du myélome multiple.

Les leucémies aiguës ou chroniques peuvent s'accompagner de lésions osseuses ; celles-ci sont prédominantes dans une variété particulière de maladie proliférative du conjonctif et de la moelle sanguine : la « splénomégalie myéloïde ».

Les métastases osseuses des cancers viscéraux constituent parfois un accident révélateur. Le plus souvent, elles marquent une étape évolutive et témoignent de la diffusion souvent inéluctable du processus cancéreux. Elles se présentent sous deux formes, ostéolytique et ostéocondensante, parfois associées. Tous les cancers sont ostéophiles, les métastases provenant du sein (généralement de forme ostéolytique) et celles venant de la prostate (généralement de forme condensante), du poumon et du rein (formes mixtes) sont prépondérantes.

Au cours de l'évolution d'un cancer traité, l'apparition d'une métastase osseuse (détectée par I.R.M. ou par scintigraphie) est toujours un événement grave dont les conséquences (fracture, paraplégie) doivent être traitées chirurgicalement. La chimiothérapie générale ou la radiothérapie locale, lorsqu'elle est possible, retardent souvent l'évolution, et quelques formes sont sensibles à des traitements spécifiques : œstrogènes dans le cancer de la prostate, iode radioactif (après thyroïdectomie) dans le cancer thyroïdien.

Dystrophies

Dystrophies fibreuses

Sous l'expression de dystrophies fibreuses, seront regroupées les trois maladies appelées globalement naguère « maladie fibrokystique de Recklinghausen ».

La maladie de Paget est une affection très fréquente chez les sujets âgés. Elle se caractérise par un remaniement hypertrophique d'un ou plusieurs os, qui donne lieu à une transformation fibreuse de la moelle, à une hypervascularisation et à une accélération générale du métabolisme osseux. La calcitonine et les diphosphonates sont efficaces.

La dysplasie fibreuse des os est beaucoup plus rare. Elle est marquée par la présence de tissu fibreux et fibrocartilagineux dans certains os. Il en résulte des troubles de la croissance et très souvent des incurvations des extrémités supérieures des fémurs en « crosse ». Parfois, la dysplasie fibreuse des os s'accompagne de pigmentation cutanée et d'une puberté précoce chez la fille : c'est le syndrome d'Albright.

L' hyperparathyroïdisme, lié à une hypersécrétion d'hormone parathyroïdienne, d'origine le plus souvent adénomateuse, peut réaliser d'importantes lésions osseuses faites à la fois d'ostéolyse ostéoclastique et de transformation fibreuse des zones détruites. Le bilan phosphocalcique montre une hypercalcémie et une hypophosphorémie.

Les manifestations rénales (lithiase récidivante) sont plus fréquentes et plus graves : l'ablation de l'adénome doit intervenir avant l'installation de lésions rénales définitives.

Dystrophies d'origine nerveuse ou vasculaire

De nombreuses affections neurologiques ou vasculaires peuvent compromettre la trophicité osseuse.

Parmi les premières, citons surtout les ostéoarthropathies nerveuses qui sont essentiellement des maladies ostéolytiques de l'épiphyse retentissant rapidement sur les articulations. La perte de la sensibilité profonde paraît l'élément essentiel qui déclenche une destruction aiguë ou subaiguë, mais indolore, des extrémités osseuses. Les causes essentielles sont : le tabès, le diabète, la lèpre, la syringomyélie, l'analgésie congénitale.

Les comas prolongés, le tétanos peuvent provoquer, au contraire, des proliférations osseuses juxta-articulaires, appelées para-ostéoarthropathies neurogènes.

Les algodystrophies réflexes sont des décalcifications régionales douloureuses, secondaires à des traumatismes parfois minimes. Elles s'accompagnent d'œdème et d'hypersudation. En général, elles régressent en quelques semaines.

Au cours des affections vasculaires, on peut voir quelques anomalies osseuses : périostose des séquelles de phlébite, exagération de croissance des anévrismes artério-veineux, ostéolyse locale ou régionale de la lymphangiomatose.

La suppression de l'apport artériel dans les zones à vascularisation terminale donne une nécrose dont le type est la nécrose de la tête fémorale après fracture du col.

Les ostéonécroses de l'adulte restent parfois sans explication. Lorsque celle-ci peut être retrouvée, elle est plus souvent d'origine sanguine que vasculaire : embolie gazeuse (maladie des caissons), crises hémolytique des drépanocytoses, hyperlipidémie, mais aussi goutte, diabète et corticothérapie.

Les nécroses épiphysaires, ou épiphysitesde l'enfance et de l'adolescence, sont le plus souvent cryptogénétiques.

C'est pour des raisons d'analogie qu'elles sont classées ici. De rares cas semblent déclenchés par le froid. Parfois, il s'agit d'une dystrophie plus ou moins généralisée des noyaux épiphysaires qui paraissent d'une fragilité extrême. Certains cas sont héréditaires et associés à d'autres malformations.

Les épiphysites « de croissance » peuvent toucher ainsi tous les points d'ossification : hanche, tubérosité antérieure du tibia, bases des phalanges, calcanéum, etc.

Déminéralisations

Rien n'est plus banal qu'une déminéralisation du squelette : la sénescence en est la cause la plus habituelle ; en outre, de nombreuses perturbations métaboliques ou endocriniennes peuvent faire apparaître une raréfaction osseuse.

On distingue schématiquement deux grandes variétés de déminéralisation : l' ostéoporose et l'ostéomalacie.

L'ostéoporose correspond à une atrophie progressive du squelette, et semble liée à un hypofonctionnement des cellules qui construisent la matrice protéique de l'os et assurent les premiers stades de sa calcification. Cette affection se déroule en dehors de toute anomalie du métabolisme phosphocalcique. Elle est aggravée par le fait que, bien souvent, les phénomènes normaux d'ostéolyse persistent alors que la substance osseuse nouvelle est défaillante.

L'ostéoporose se manifeste par des douleurs osseuses prédominant sur le rachis et le bassin, parfois par des tassements vertébraux ou des fractures. Les radiographies montrent un squelette raréfié et, fréquemment, une cyphose dorsale et des vertèbres déformées, biconcaves. Les examens biologiques ne montrent aucune anomalie du calcium ou du phosphore plasmatique et urinaire, mais il importe d'évaluer par ostéodensitométrie la quantité de masse osseuse chez le sujet examiné afin d'estimer le risque de fracture. Celui-ci est accru chez les femmes ménopausées, de telle sorte qu'il leur est recommandé de majorer leur consommation en produits laitiers à hauteur de 1 000 mg de calcium par jour (soit au niveau des besoins de la grande adolescence) pendant une huitaine d'années, de façon à ne pas perdre chaque année environ 2 p. 100 de leur masse osseuse.

Les causes de l'ostéoporose sont diverses ; toute insuffisance dans les mécanismes qui stimulent les ostéoblastes peut créer la maladie.

Les incitations mécaniques, par l'intermédiaire du jeu des tendons et des muscles, sont un des promoteurs les plus efficaces de l'activité ostéoblastique. Aussi, l'immobilisation prolongée, l'inactivité physique sont des causes d'ostéoporose. On doit en rapprocher l'ostéoporose des cosmonautes, liée à l'apesanteur.

Beaucoup d'hormones ont aussi une action directe ou indirecte sur les cellules osseuses : la castration, dans les deux sexes, entraîne l'ostéoporose, ainsi que les agénésies ou les dysgénésies gonadiques (syndrome de Turner ou de Klinefleter).

L'excès d'hormones corticosurrénales du groupe cortisolique (maladie de Cushing) et les traitements cortisoniques prolongés figurent en bonne place dans les causes d'ostéoporose, de même que l'excès d'hormone thyroïdienne.

Les déperditions rénales de calcium (acidose, hypercalciurie idiopathique) peuvent parfois donner lieu à une ostéoporose.

La sénescence, enfin, entraîne le ralentissement de l'édification du squelette. Les affections réalisant une sénilité précoce (progéria, syndrome de Werner) entraînent aussi une ostéoporose considérable.

L' ostéomalacie, au contraire, est directement liée à un manque de calcium ou de phosphore. Les cellules osseuses continuent à fabriquer la trame protéique, mais les éléments minéraux, calcium ou phosphore, manquent et le cristal osseux ne peut pas être édifié normalement.

L'ostéomalacie se traduit par les mêmes troubles subjectifs que l'ostéoropose, mais l'aspect radiologique est un peu différent : les os paraissent moins décalcifiés ; ils se déforment plus facilement, et donnent lieu à des fissures ostéomalaciques caractéristiques ; ce sont les stries de Looser-Milkman.

Du point de vue biologique, les anomalies sont nettes et permettent de séparer les formes liées à un déficit calcique de celles où le manque de phosphore est dominant. Dans le premier cas, le plus fréquent, le taux du calcium sanguin et urinaire est très bas, alors que celui du phosphore est normal ou un peu abaissé dans le sang. Dans les ostéomalacies d'origine phosphorée, le taux du phosphore sanguin est très abaissé ; celui du phosphore urinaire varie suivant l'origine de la maladie. Dans certains cas, on trouve une véritable fuite de phosphore dans les urines.

Les ostéomalacies « par défaut calcique » dépendent de nombreux facteurs. Elles sont souvent liées à un défaut d'absorption ou d'utilisation de la vitamine D. Cette carence vitaminique entraîne immédiatement un défaut d'absorption du calcium au niveau de la muqueuse intestinale. Aussi parle-t-on souvent d'ostéomalacies « vitamino-calciques ».

Les carences alimentaires en vitamine D et en calcium, la carence solaire sont des causes classiques, responsables d'ostéomalacie chez l'adulte ou de son équivalent chez l'enfant : le rachitisme.

Les malabsorptions du calcium, qui sont actuellement des causes très fréquentes, peuvent être liées à des processus très divers : elles constituent parfois des séquelles de la chirurgie digestive, après gastrectomie ou iléostomie. On les rencontre au cours des affections gastriques, biliaires, pancréatiques. Les maladies de l'intestin grêle surtout retentissent sur l'absorption du calcium : c'est le cas, par exemple, des entéropathies infectieuses, allergiques (gluten), vasculaires, lymphathiques ou veineuses, amyloïdes, sclérodermiques. La malabsorption porte souvent sur d'autres éléments (en particulier fer).

D'autres malabsorptions sont liées à une inhibition de l'action de la vitamine D : on les rencontre dans l'insuffisance rénale chronique et au cours des traitements prolongés par les anticonvulsivants et les cortisoniques. Dans certains cas, l'alimentation contient des substances qui entravent l'absorption (phytates).

Plus rares, les ostéomalacies « d'origine phosphorée » sont liées soit à une malabsorption chez les sujets qui abusent de gels d'alumine, soit à une déperdition de phosphore par le rein (tubulopathie proximale ; syndrome de Fanconi), soit à une hypophosphorémie idiopathique, parfois familiale, parfois associée à la neurofibromatose de Recklinghausen. Dans le même cadre, il est nécessaire de citer les ostéomalacies hypophosphorémiques dues à la présence en un endroit quelconque de l'organisme d'une tumeur du tissu conjonctif. L'ostéomalacie guérit lorsque l'ablation totale de la tumeur est possible.

En dehors de ces deux grandes formes de déminéralisation du squelette, il existe encore d'autres variétés :

– L'ostéoporomalacie combine les signes des deux affections précédentes ; elle est liée le plus souvent à la conjonction de plusieurs facteurs étiologiques.

– L'hyperparathyroïdisme primitif, affection qui a été citée plus haut.

– La myélomatose décalcifiante diffuse est une forme particulière du myélome multiple simulant une ostéoporose.

– La fragilité osseuse constitutionnelle, l'hypophosphatasie sont des maladies de l'édification du squelette qui réalisent de grandes déminéralisations avec fragilité du squelette et qu'il vaut mieux considérer comme des maladies osseuses constitutionnelles (cf. infra).

Maladies secondaires à des affections viscérales

On regroupe ici quelques maladies osseuses disparates, satellites d'affections viscérales diverses :

– L'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre Marie accompagne les affections pulmonaires, pleurales et médiastinales ; elle est définie par une prolifération osseuse sous-périostée, la « périostose engainante » et par l'« hippocratisme » digital qui déforment les phalanges terminales.

– L'ostéolyse stéatonécrotique s'observe au cours des affections pancréatiques ; elle paraît liée à la destruction du tissu osseux par des ferments libérés dans la circulation. Elle peut s'accompagner de nécrose graisseuse de la moelle, qui se calcifie secondairement pour donner l'image dite d'infarctus osseux.

– L'hyperostose de l'acromégalie se traduit par un squelette épais, de trabéculation grossière.

– L'hyperostose vertébrale ankylosante donne des coulées osseuses prévertébrales. Elle se rencontre surtout chez les diabétiques.

– Les remaniements osseux des hémoglobinopathies comportent une trabéculation grossière, une hypertrophie de la voûte crânienne et parfois des dysmorphies, comme dans la thalassémie.

– Les réticuloses de surcharge, maladies de Gaucher, de Niemann Pick, de Fabry, peuvent s'accompagner de lacunes osseuses, ainsi que la goutte.

– La sarcoïdose de Besnier-Boeck-Schaumann peut donner des lésions osseuses de type ostéolytique et des perturbations du métabolisme phosphocalcique (hypercalcémie et surtout hypercalciurie).

– Les phacomatoses (neurofibromatose de Recklinghausen, sclérose tubéreuse de Bourneville) s'accompagnent également d'anomalies osseuses variées.

– Les anomalies héréditaires du tissu conjonctif (maladie de Marfan) comportent des dysmorphies du squelette des membres (arachnodactylie).

Cette énumération ne donne qu'un aperçu partiel des très nombreuses affections susceptibles de donner lieu aux manifestations osseuses les plus diverses.

Maladies constitutionnelles

Les maladies osseuses constitutionnelles forment un groupe extrêmement hétérogène comprenant toutes les affections, génotypiques ou non, touchant les os dès la naissance ou se révélant plus tardivement, caractérisées par un vice d'édification généralisé ou localisé du squelette. Ces affections sont très nombreuses et peuvent s'associer à d'autres dysplasies ou malformations tissulaires ou viscérales.

Maladies par insuffisance de l'édification du tissu osseux

La fragilité osseuse constitutionnelle, maladie familiale caractérisée par un squelette pauvrement calcifié et sujet aux fractures, en est l'exemple type. On en distingue plusieurs formes de gravité variable, depuis la variété maligne néonatale (dysplasie périostale de Porak et Durante) jusqu'à la forme complexe associée à une surdité et à une coloration bleue des sclérotiques (maladie de Van der Houwe) et à la forme minime qui atteint l'enfant et est susceptible de s'estomper avec la croissance (maladie de Lobstein).

L'hypophosphatasie revêt également des aspects de gravité très variable. Il s'agit d'une enzymopathie congénitale.

Maladies avec anomalies de la résorption osseuse et ostéocondensation

– L' ostéopétrose (maladie d'Albers-Schoenberg), affection génotypique autosomique, offre deux aspects essentiels : la forme néonatale, très sévère, et la forme à révélation plus tardive, parfois latente. Le squelette est très dense, les os des membres présentent des anomalies de modelage, les fractures sont fréquentes.

– La pycnodysostose associe à une ostéocondensation des dysmorphies variées : ostéolyses des phalangettes, aplasie des clavicules, disjonction des sutures crâniennes.

– La maladie de Camurati-Engelmann se traduit par une condensation diffuse des diaphyses des os longs.

– La mélorhéostose est caractérisée par la présence, dans les os des membres, de coulées denses qui sont parallèles à l'axe de l'os.

– L'ostéopœcilie et l'ostéopathie striée comportent, dans les épiphyses, des grains, des nodules ou des bandes de tissu osseux dense non résorbé.

Maladies touchant la croissance générale du squelette

Ce groupe comprend, d'une part, les nanismes secondaires, d'origine endocrinienne, hypophysaire et thyroïdienne notamment ou métabolique (nanisme rénal, etc.) et, d'autre part, une grande variété de nanismes primitifs tantôt visibles dès la naissance (nanisme intra-utérin), tantôt apparaissant après quelques mois de développement normal. D'autres malformations peuvent être associées à la brièveté de la taille. D'autre part, les troubles de la croissance peuvent ne frapper qu'un segment précis du squelette, et donner lieu aux différentes éventualités étudiées dans la catégorie suivante.

Maladies frappant la croissance des membres

Ces affections concernent surtout les cartilages de croissance. L' achondroplasie en est le type le plus pur : elle réalise un nanisme associant un tronc de taille normale et des membres très courts. Des dysmorphies de la face lui sont associées. Il s'agit d'une maladie génotypique. Il en existe une forme fruste : l'hypochondroplasie.

En ce qui concerne la dyschondrostéose, elle frappe seulement les avant-bras et les jambes.

Des formes plus localisées encore entraînent des hypoplasies, symétriques ou non, d'un seul os.

Maladies frappant les épiphyses et le rachis

Il s'agit d'un groupe de dystrophies de croissance atteignant les vertèbres et les épiphyses des os longs, d'une façon très irrégulière suivant les variétés. Ces dysplasies « spondylo-épiphysaires » peuvent en effet prédominer tantôt sur le rachis, tantôt sur les membres. Le type en est la maladie de Morquio, où le thorax est très court et les membres subnormaux. Les autres dysplasies spondylo-épiphysaires portent une multitude de dénominations. Il faut en isoler la dysplasie spondylo-épiphysaire tardive, affection génétique liée au sexe.

Toutes les affections de ce groupe donnent d'importantes anomalies des épiphyses, et notamment de graves dysplasies des hanches.

Maladies du développement du crâne et des extrémités

Elles associent des sutures prématurées des os du crâne avec déformation de la voûte, et, parfois, des anomalies des mains, des pieds ou d'autres parties du squelette. On décrit :

– la dysostose craniofaciale (maladie de Crouzon) avec aplasie du maxillaire supérieur ;

– la dysostose cléïdocrânienne, avec aplasie des clavicules ;

– l'acrocéphalosyndactylie, avec syndactylie et polydactylie (maladie d'Apert) ;

– la dysostose mandibulofaciale (maladie de Franceschetti).

Maladies malformatives complexes

Elles sont innombrables ; certaines ne sont connues qu'à un très petit nombre d'exemplaires. Les associations à des anomalies viscérales sont fréquentes. Il est impossible de citer ici toutes les dysplasies congénitales comportant une ou plusieurs anomalies du squelette. Citons, à simple titre d'exemple, l'ostéo-onychodysplasie et le syndrome tricho-rhino-phalangien.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul CAMUS : professeur de rhumatologie à l'université de Paris-VI-Pierre-et Marie-Curie

- Armand de RICQLÈS : professeur au Collège de France, chaire de biologie historique et évolutionnisme

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ALGODYSTROPHIE

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 136 mots

Syndrome douloureux ostéoarticulaire accompagnant un remaniement du tissu osseux provoqué par des causes diverses : traumatisme violent (fracture), microtraumatismes (exercice de certaines professions), immobilisation d'un membre pour des raisons thérapeutiques (traitement d'une entorse) ou dans...

-

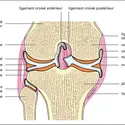

ARTICULATIONS

- Écrit par Claude GILLOT et André-Paul PELTIER

- 6 074 mots

- 4 médias

Lesextrémités osseuses juxta-articulaires ou épiphyses, situées de part et d'autre de l'articulation, sont recouvertes d'un cartilage dit cartilage articulaire ou cartilage d'encroûtement. La zone osseuse située immédiatement sous le cartilage, ou « couche osseuse sous-chondrale », est renforcée par... -

AUTRUCHES FOSSILES

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 1 896 mots

- 2 médias

L’autruche, dont les individus mâles peuvent atteindre un poids de 150 kilogrammes et une hauteur de 2,75 mètres, est le plus grand des oiseaux contemporains. Elle est représentée par le genre Struthio, avec deux espèces actuelles : Struthio camelus(l’autruche commune) et Struthio molybdophanes...

-

COLLAGÈNE

- Écrit par Ladislas ROBERT

- 3 435 mots

- 4 médias

Comme le collagène de type I forme la majeure partie (∼ 80 p. 100) de la trame fibreuse des tissus calcifiables tels que l'os, les modifications de sa biosynthèse à ce niveau donnent des malformations congénitales, difficilement compatibles avec la survie des individus, comme les ostéogenèses... - Afficher les 36 références

Voir aussi

- CLEARANCE

- INTESTIN

- HISTOLOGIE ANIMALE

- RÉGULATION MÉTABOLIQUE

- PARATHORMONE

- PHOSPHOCALCIQUE MÉTABOLISME

- OSTÉOPOROSE

- OSTÉOMALACIE

- OSTÉOCLASTE

- STRUCTURE, biologie

- OSTÉOSARCOME

- OSTÉOBLASTE

- OSTÉOCYTE

- PÉRIOSTE

- FLUOROSE

- CALCITONINE ou THYROCALCITONINE

- DIAPHYSE

- PLASMA SANGUIN

- CHONDROCYTE

- OSTÉOPATHIES DYSTROPHIQUES

- ABSORPTION INTESTINALE

- ADIPOCYTE

- MÉTABOLIQUES MALADIES

- RECKLINGHAUSEN MALADIE DE

- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS

- BIOMÉCANIQUE

- ÉPIPHYSE OSSEUSE

- BESOINS NUTRITIONNELS ou BESOINS ALIMENTAIRES, physiologie

- OSTÉOCALCINE

- ADINOPECTINE

- ACHONDROPLASIE

- OSSIFICATION ou OSTÉOGENÈSE

- MINÉRALISATION CELLULAIRE & TISSULAIRE

- PAGET MALADIE DE

- HYDROXYAPATITE

- DÉMINÉRALISATION, médecine

- McCUNE-ALBRIGHT SYNDROME DE

- GLOMÉRULE RÉNAL

- OSTÉOPÉTROSE

- HÉMOPATHIES

- MALABSORPTION

- SQUELETTE HUMAIN

- HISTIOCYTOSE X

- OSTÉITE

- RÉABSORPTION, physiologie

- ALIMENTATION, physiologie humaine

- HYPERPARATHYROÏDIE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA