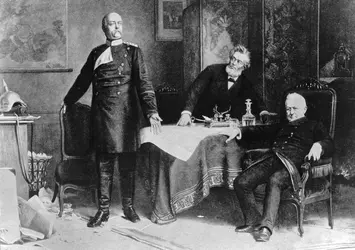

BISMARCK OTTO VON (1815-1898)

Article modifié le

Le chancelier d'Empire

Après avoir bouleversé l'Allemagne de 1815 pour faire naître une nouvelle Allemagne sous la direction de la Prusse, Bismarck cherche maintenant surtout à assurer la survie de son œuvre qu'il croit fragile, à la consolider de l'intérieur, à la protéger contre l'extérieur.

La consolidation du Reich

Dans la Constitution impériale du 16 avril 1871, le Bundesrat semble, à première vue, un rouage au moins aussi essentiel que le Reichstag. Pourtant, l'assemblée élue ne tarde pas à prendre une importance qui en fera le véritable centre de la vie politique du pays. Bien qu'il ne soit pas responsable devant le Reichstag et qu'il possède même le droit de le dissoudre, Bismarck prête attention à l'opinion, aux « fractions », c'est-à-dire aux groupes parlementaires des différents partis. Désireux de voir sa politique appuyée par une majorité, il négocie avec ces fractions en des marchandages – le langage parlementaire les désigne par le terme imagé de Kuhhandel, « maquignonnage » – où concessions et promesses s'équilibrent. Bismarck a recouru successivement à deux types de coalitions : conservateurs et nationaux-libéraux au temps du Kulturkampf (« combat pour la civilisation »), puis, de 1887 à 1890, conservateurs et centre, pour lutter contre les socialistes.

On voit là quels sont les deux principaux ennemis du chancelier. L'esprit de la politique anticatholique, que désigne le terme de Kulturkampf, s'exprime dans des lois votées par le Reichstag et le Landtag de Prusse de 1872 à 1875. Le soutien apporté aux vieux catholiques n'est qu'un prétexte. La véritable raison, c'est l'hostilité que le luthérien Bismarck éprouve à l'égard du catholicisme : les catholiques n'ont-ils pas leurs positions les plus fortes en Rhénanie et en Hanovre, provinces étrangères au véritable esprit prussien, en Bavière, État catholique qui avait pris le parti de l'Autriche en 1866 et où, trois ans après la défaite, les sentiments antiprussiens reprenaient de la vigueur ? Ils sont catholiques aussi, pour la plupart, ces Alsaciens-Lorrains qui protestent contre leur récente annexion au Reich. Et surtout ces Polonais chez qui la religion se fond avec le sentiment national dans une opposition déterminée au germanisme. Le lien entre Kulturkampf et politique antipolonaise ne sera jamais marqué avec trop de force : « Quand j'ai engagé le Kulturkampf, écrit Bismarck dans ses Pensées et souvenirs, j'y ai été principalement déterminé par le côté polonais de la question. » C'est donc en tant qu'ennemis du germanisme ou comme éléments douteux du Reich que les catholiques sont l'objet, par la volonté de Bismarck, d'une véritable persécution. Mais, à partir de 1878, Bismarck est réduit à « aller à Canossa », et en 1887 il reste peu de chose de l'arsenal législatif forgé douze ou quinze ans auparavant.

Après 1871, Bismarck – qui avait eu, en 1863-1864, des contacts avec Ferdinand Lassalle – se tourne contre les socialistes. Bebel et Liebknecht sont incarcérés de 1872 à 1874. Le parti unique né en 1875 au congrès de Gotha voit ses effectifs s'accroître avec la crise économique qui débute en 1873. Deux attentats contre Guillaume Ier perpétrés en 1878 fournissent au chancelier le prétexte pour agir. Les lois d'octobre 1878, prorogées ensuite jusqu'en 1890, lui permettent, par les restrictions apportées aux libertés individuelles et collectives, d'atteindre les socialistes, dont les suffrages baissent aux élections de 1881 et 1887. C'est dans l'espoir de leur retirer une partie de leur électorat que Bismarck fait voter les lois d'assurances sociales couvrant les risques maladie (1883) et accidents (1884), et créant des caisses de retraite pour les vieillards et les infirmes (1889).

Outre les catholiques et les socialistes, il existe encore une troisième catégorie d'adversaires contre lesquels Bismarck engage la lutte : ce sont les protestataires, Alsaciens-Lorrains et Polonais. Contre les premiers, Bismarck use tout d'abord de la rigueur, les soumettant à la dictature d'un Oberpräsident, incorporant les jeunes recrues dans l'armée allemande, prohibant la langue française : il s'agit de « défranciser » (entwelschen) une population qui, participant pour la première fois aux élections, envoie au Reichstag quinze députés protestataires (1874). Le développement en Basse-Alsace d'un parti qui évite de remettre en question l'appartenance au Reich incite Bismarck à quelques concessions, appliquées avec tact par le maréchal Von Manteuffel, gouverneur (Statthalter) de 1879 à 1885. Mais cette politique échoue, et l'esprit protestataire ne disparaît pas. À partir de 1887, l'Alsace-Lorraine connaît une nouvelle période de rigueur, qui dure jusqu'à la démission du chancelier.

Quant aux Polonais, on peut dire sans exagération que Bismarck fut un de leurs ennemis les plus acharnés. « Les aspirations polonaises ne tiennent pas debout devant l'Europe [...] Ce sont là une de ces fictions qui troublent le regard et faussent le jugement », réplique-t-il aux Polonais qui protestent contre leur incorporation dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, puis dans l'Empire allemand. On a dit quelle part il faut faire à l'antipolonisme dans la genèse et le développement du Kulturkampf. Il est d'autres terrains sur lesquels Bismarck engage la lutte : l'enseignement de la langue polonaise, qu'on écarte progressivement de l'école, de l'église, des tribunaux et des administrations. Mais, surtout, effrayé par les résultats du recensement de 1880, Bismarck s'en prend à la population même, dont il va essayer de diminuer le nombre et la force, en expulsant les Polonais ressortissants d'autres États, en déplaçant les fonctionnaires polonais vers d'autres provinces de la Prusse, en établissant des colons allemands sur les terres polonaises. Bismarck fait voter, le 26 avril 1886, une loi de colonisation (Ansiedlungsgesetz) accordant au gouvernement prussien 100 millions de marks (la somme sera progressivement portée à plus de 800 millions), pour « fortifier l'élément allemand contre les empiétements de la polonisation dans les provinces de Posnanie et de Prusse occidentale, en y établissant des paysans et des ouvriers allemands ».

La consolidation de l'Empire ne se limite pas à la lutte contre les éléments hostiles. Bismarck le dote en 1873 d'une monnaie unique, le mark (le tiers du thaler, soit 1,25 franc-or) et, en 1875, d'une Banque d'Empire. En matière juridique, il introduit dans toute l'Allemagne l'institution du jury (1876) et crée à Leipzig en 1879 un Reichsgericht (tribunal d'Empire). De plus, l'Empire, fondé sur une victoire militaire, a besoin pour se maintenir d'une armée forte. La loi de 1874 en fixe les effectifs à 400 000 hommes et accorde les crédits pour sept ans. En 1886, Bismarck demande un accroissement de 42 000 hommes et la reconduction des crédits pour sept ans, qu'il réussit, avec l'appui des conservateurs et des nationaux-libéraux (le centre s'y étant refusé), à faire voter en 1887.

La protection du Reich

Le traité de Francfort (10 mai 1871), qui reprend pour l'essentiel les préliminaires de Versailles, consacre la victoire de l'Allemagne, à qui la France doit céder l'Alsace-Lorraine et payer 5 milliards de francs. Victoire durable ? Très tôt, Bismarck redoute l'esprit de revanche des Français. Protéger le nouveau Reich par le maintien du statu quo européen, tel est sans doute, de 1871 à 1890, la préoccupation majeure de Bismarck. Il faut pour cela isoler la France (« Tant qu'elle n'aura pas d'alliés, la France ne sera pas dangereuse pour nous ») et former autour de l'Allemagne un réseau d'alliances. La première est l'entente des trois empereurs – Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie – scellée par différentes conventions en 1873. Mise à l'épreuve lors des deux moments de tension franco-allemande (1874, 1875), cette entente se révèle décevante.

Bismarck adopte alors un nouveau système, dont le pivot est l'alliance avec l'Autriche-Hongrie (Vienne, 7 oct. 1879) : pacte défensif secret contre la Russie. Mais, en outre, il fait revivre en 1881 l'entente des trois empereurs, ce qui lui assure la neutralité de la Russie en cas de guerre contre la France. En 1882, l'adhésion de l'Italie transforme l'alliance austro-allemande en « triplice », alliance défensive contre la France. Celle-ci, que son expansion coloniale brouille avec l'Angleterre et l'Italie, se trouve ainsi complètement isolée.

L'opposition des intérêts autrichiens et russes dans les Balkans, anglais et russes en Asie centrale, incite Bismarck à remanier, en 1887, son système diplomatique. Pourtant la France est plus isolée que jamais, comme le montre l'attitude des puissances lors de l'affaire Schnaebelé. À propos de la Bulgarie, Bismarck adopte une attitude antirusse, très critiquée à Saint-Pétersbourg. Il songe alors à une alliance avec l'Angleterre contre la Russie et la France, mais Salisbury refuse (1889). Bismarck revient donc au traité de réassurance, dont il propose à la Russie le renouvellement. Les négociations étaient engagées à Berlin depuis quelques semaines, lorsque, le 18 mars 1890, Bismarck démissionne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel EUDE : maître assistant à la faculté des lettres et sciences humaines de Rouen

Classification

Médias

Autres références

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne moderne et contemporaine

- Écrit par Michel EUDE et Alfred GROSSER

- 26 892 mots

- 39 médias

...reprendre l'œuvre du Parlement de 1848. En Prusse, libéraux et progressistes détiennent la majorité au Landtag et engagent la lutte contre le ministère, dont Bismarck prend la tête en 1862. Mais, précisément, la personnalité du futur chancelier pose aux libéraux un grave problème. Les hommes du Nationalverein... -

BAVIÈRE (histoire)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Michel EUDE

- 3 156 mots

- 2 médias

...fédérale contre la Prusse. Battues à Kissingen le 4 juillet, ses troupes résistent encore le 26 juillet, deux jours avant la signature d'un armistice. Bismarck ménage la Bavière, ne lui impose que des cessions de territoires minimes, et conclut avec elle un traité d'alliance secret (22 août 1866).... -

BUND

- Écrit par François IGERSHEIM

- 364 mots

Mot allemand signifiant accord, contrat, et qui par extension désigne ceux qui sont liés : ligue, alliance, confédération. Le terme de Bund est au centre des controverses constitutionnelles allemandes du xixe siècle entre partisans de la Fédération (Bundesrat) et de la Confédération...

-

BERLIN CONFÉRENCE DE (1884-1885)

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 222 mots

- 1 média

La conférence de Berlin, qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885, fut organisée par le chancelier Bismarck afin d'établir les règles qui devaient présider à la colonisation de l'Afrique. En effet, depuis 1880 environ, le mouvement des explorations était devenu franchement...

- Afficher les 23 références

Voir aussi