OURAL

Article modifié le

L'économie ouralienne

L' Okroug fédéral de l'Oural s'étend pour l'essentiel (85 p. 100 de sa superficie) sur la plaine de Sibérie occidentale, et n'a guère de rapport avec la chaîne de montagne dont il emprunte le nom. Cependant, la subdivision de l'okroug fédéral, créée en 2000, n'est pour l'instant qu'un cadre de regroupement de statistiques et n'a pas de fonctions d'aménagement régional.

Dans ce regroupement administratif, seuls les oblasts de Sverdlovsk et de Tcheliabinsk sont réellement ouraliens, puisqu'ils occupent effectivement l'essentiel de la partie centrale de la chaîne. Ils sont au cœur de la vie économique de l'Oural. L'extrême sud de la chaîne s'étend sur les territoires de la République autonome du Bachkortostan et de l'oblast d'Orenbourg, tous deux rattachés à l'okroug fédéral de la Volga. Cette partie « volgienne » de l'Oural correspond à la même logique de mise en valeur que le reste de la chaîne, mais elle est très peu peuplée : les 70 000 kilomètres carrés du Bachkortostan montagneux comptent moins de 500 000 habitants. Au nord de l'oblast de Sverdlovsk, réduite à un mince liseré, elle est presque inhabitée. C'est là qu'on trouve le point culminant de la chaîne, le mont Narodnaïa (1 895 m).

Une montagne traditionnellement vouée à l'industrie lourde

L'Oural entre dans les circuits économiques aux xiv-xve siècles. Les Novgorodiens viennent y chercher des fourrures et du sel. Passé sous la tutelle de la Moscovie à la fin du xve siècle, il voit passer les pistes qui relient Moscou à la Sibérie, conquise à partir du xvie siècle.

Le peuplement et la mise en valeur de l'Oural ne s'engagent qu'avec Pierre le Grand, qui y développe l'activité minière, la métallurgie et les manufactures d'armes. Les bassins miniers déterminent la fondation des premières villes. Iekaterinbourg est fondée en 1723 en l'honneur de l'épouse de Pierre le Grand, Catherine ; Nijni-Taghil est fondée en 1725, Tcheliabinsk, en 1736. Vers 1750, l'Oural fournit la moitié de la fonte du pays.

À la fin du xixe siècle, avec le décollage industriel de l'Empire russe, les capitaux étrangers affluent, et l'Oural est équipé de ses premiers hauts-fourneaux. Le chemin de fer fixe définitivement les deux grandes voies de passage de la chaîne, l'une par Iekaterinbourg, l'autre par Tcheliabinsk.

Les plans quinquennaux soviétiques des années 1930 font de l'Oural la seconde base sidérurgique du pays. Puis il reçoit de nombreuses usines d'armement, avec leurs ouvriers et la population, transférées de la partie occidentale du pays à partir de 1940. Le manque de charbon à coke a conduit à cette époque à créer un organisme géant, l'Oural Kouzbass Kombinat, associant la sidérurgie de l'Oural au charbon du Kouzbass sibérien, distant de plus de 1 500 kilomètres, organisme dissous dans les années 1960. L'Oural resta néanmoins un des piliers de la production soviétique d'acier avec 33 millions de tonnes en 1970, soit une fois et demie la production française de l'époque. Il a reçu par ailleurs plusieurs sites stratégiques du programme nucléaire soviétique, confirmant son rôle séculaire de « place d'armes » du pays.

Une reconversion difficile

Depuis la fin des années 1980, l'Oural ne joue plus de rôle essentiel dans l'activité extractive : il n'assure plus que 15 p. 100 de la production de fer et de bauxite, moins de 10 p. 100 de celle de nickel. Il n'est important que pour la production de cuivre, avec 30 à 40 p. 100 de la production nationale. La basse teneur des minerais et la faiblesse des réserves (sauf pour le fer) y obèrent cependant l'avenir. L'Oural n'a une part essentielle que pour l'extraction de l'amiante (il confère à la Russie le rang de premier producteur mondial) et du vanadium (qui fait de la Russie le 3e producteur mondial de ce métal d'alliage). La production de charbon est devenue insignifiante (1,5 p. 100 de la production russe), et il s'agit de charbon brun, de médiocre qualité. Pour l'énergie, l'Oural repose donc sur le gaz et le pétrole de la plaine de Sibérie occidentale voisine.

Alors que, dans tout l'ouest de la Russie, les investissements étrangers se multiplient dans les années 2000 (usines d'automobiles, d'électroménager, de biens de consommation), l'Oural n'a enregistré aucune implantation majeure. Il reste un des piliers sidérurgiques du pays, avec une production de 26 Mt d'acier (2005), largement exportée hors du pays puisque l'industrie lourde soviétique qui le consommait a vu son activité s'effondrer. Or sidérurgie et constructions mécaniques lourdes étaient les activités principales de l'Oural.

L'Oural abrite cinq « villes secrètes ». Longtemps désignées par un numéro et absentes des cartes, elles sont maintenant mieux connues. Tcheliabinsk 65 (Oziersk), 90 000 habitants en 2002, qui abrite le centre de recherche nucléaire Mayak, spécialisé dans le retraitement des déchets, produit aujourd'hui des isotopes radioactifs à usage médical pour le monde entier. Avec Tcheliabinsk 70 (Snejinsk), Sverdlovsk 44 (Novoouralsk) et 45 (Lesnoï), et Zlatooust 36 (Triorkhgornyi), les cinq « villes secrètes » rassemblent plus de 300 000 habitants. Elles construisent et désassemblent des têtes nucléaires, enrichissent l'uranium, effectuent des recherches pour la défense. Dispersées sur la carte, mal reliées entre elles, elles ne forment pas un milieu générateur d'industries de haute technologie.

Au début du xxie siècle, l'Oural reste donc la terre d'élection de l'industrie lourde. L'ensemble des secteurs de la sidérurgie, des diverses métallurgies et de l'industrie mécanique représente, en 2006, 73 p. 100 de la production industrielle dans l'oblast de Sverdlovsk, 84 p. 100 dans l'oblast de Tcheliabinsk (contre 38 p. 100 en moyenne nationale), proportion inégalée en Russie. Comme tous les « pays noirs », l'Oural se dépeuple plus que la moyenne russe : la population des oblasts de Sverdlovsk et Tcheliabinsk a diminué de 6,5 p. 100 entre 1990 et 2005, alors que la baisse pour l'ensemble du pays n'est que de 3,3 p. 100.

Un archipel de centres industriels

La population est rassemblée dans les villes : la part de la population urbaine atteint 83 p. 100, alors qu'elle n'est que de 73 p. 100 pour l'ensemble du pays. On distingue deux ensembles urbains majeurs, au centre, chacun sur un des deux grands axes ferroviaires est-ouest traversant l'Oural.

L'ensemble de Iekaterinbourg regroupe 2,3 millions d'habitants (2006), dont 1,3 million dans l'agglomération proprement dite. C'est la zone la plus emblématique de l'industrie lourde d'époque soviétique. Elle garde une activité extractive importante (amiante, lignite). À côté de la sidérurgie, à l'époque soviétique, Ouralmach y était l'usine la plus célèbre du pays. Cette « usine d'usines » produisait le matériel lourd pour équiper l'industrie du pays. D'autres combinats de l'agglomération étaient spécialisés dans les biens d'équipement lourd : matériel minier, gros équipement électrique, machines destinées à l'industrie chimique.

L'ensemble de Tcheliabinsk, 2,1 millions d'habitants dont 1,1 dans l'agglomération urbaine même, se trouve plus au sud. Il est beaucoup plus diversifié. À côté de la sidérurgie et de la métallurgie, de l'activité extractive (lignite), le régime soviétique avait installé d'importantes usines d'équipements de travaux publics, de construction de tracteurs agricoles, de camions, mais aussi d'horlogerie et d'équipement électronique. Le centre nucléaire de Mayak, proche, est ouvert sur la coopération internationale.

On trouve par ailleurs quatre concentrations plus modestes et plus mono-fonctionnelles, deux au nord, deux au sud :

– À 100 kilomètres au nord de Iekaterinbourg, le groupement de Nijni-Taghil compte 700 000 habitants (380 000 dans l'agglomération). L'activité minière est importante (minerai de fer). Les autres activités sont la sidérurgie, la production de matériel de chemin de fer et de chars.

– Deux cents kilomètres plus au nord est situé le groupe le plus septentrional de l'Oural, celui de Serov (270 000 habitants), spécialisé dans l'extraction minière, la sidérurgie et les ferro-alliages.

– Au sud de Tcheliabinsk, Magnitogorsk (413 000 habitants) est une ville-usine construite ex nihilo en 1931, près d'un gisement de fer aujourd'hui épuisé. À la fin de l'époque soviétique, ses trois combinats sidérurgiques employaient 88 000 personnes. Ils continuent à produire des millions de tonnes d'acier, exportées sous différentes formes (lingots, profilés, tôles...).

– Plus au sud, dans l'oblast d'Orenbourg, autour d'Orsk, un chapelet de villes industrielles (450 000 habitants au total), forme la plus importante région d'extraction minière de l'Oural pour le cuivre et le nickel. On y trouve également les seuls gisements de zinc et de chrome du pays, très insuffisants par rapport aux besoins de la Russie, et un combinat sidérurgique, plus modeste que ceux du nord.

Dans cet ensemble, Iekaterinbourg s'efforce de s'imposer comme la capitale régionale. Elle dispose pour cela d'un atout exceptionnel, puisqu'elle est la seule ville de la région à avoir un aéroport international, relié plusieurs fois par semaine par vol direct avec Francfort, Münich, Düsseldorf, Vienne, Londres et Paris. Elle est devenue de fait le « hub » d'accès à l'Oural et de grandes réalisations immobilières y voient le jour (hôtels internationaux, centres de congrès).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André BLANC : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre, journaliste scientifique

- Pierre CARRIÈRE : agrégé de géographie, docteur d'État ès lettres

- Pascal MARCHAND : professeur à l'université de Lyon-II, chercheur au Centre Magellan, Université de Lyon-III

- Guy MENNESSIER : professeur titulaire de la faculté des sciences de l'université de Picardie

Classification

Médias

Autres références

-

ASIE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Louis DUBERTRET , Encyclopædia Universalis et Guy MENNESSIER

- 7 936 mots

...enserrent elles aussi le bouclier sibérien, mais plus à l'extérieur, sauf dans la presqu'île du Taïmyr où elles se trouvent au sud du rameau calédonien. Elles constituent à l'ouest la chaîne de l'Oural, relayée vers le nord par la Novaïa Zemlia, tandis qu'elle s'efface vers le midi. Au sud du bouclier... -

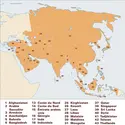

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...géographique est aussi plus avenant aux limites septentrionales de la dépression, au contact de la plaine de Sibérie occidentale et de l'Oural méridional. La structure régionale y est caractérisée par la juxtaposition de deux chaînes d'ancienne consolidation, l'Oural et le massif central kazakhe,... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

La limiteOural-Caucase repose sur une approche qui s'appuie sur la géomorphologie et de l'hydrologie mais qui relève de la géopolitique. C'est Vassili Tatichtchev (1686-1750), géographe et cartographe officiel de Pierre le Grand, qui fixe en 1723 la limite du continent européen sur la ligne... -

BACHKORTOSTAN

- Écrit par Pierre CARRIÈRE

- 279 mots

- 1 média

La Bachkortostan est, depuis 1992, une république constitutive de la Fédération de Russie. Il a pris la suite de la république socialiste soviétique autonome des Bachkirs ou de Bachkirie, créée le 23 mars 1919 et qui a cessé d'exister en 1990 lorsqu'elle a proclamé sa souveraineté sous le nom...

- Afficher les 16 références

Voir aussi