PALAFITTES

Article modifié le

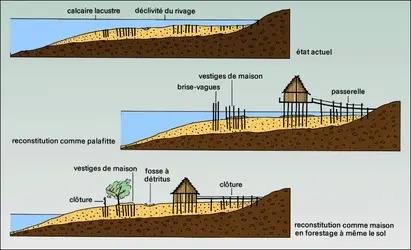

À la suite d'une baisse considérable du niveau des eaux, en 1854, l'attention de l'archéologue suisse F. Keller fut attirée par une multitude de pieux qui émergeaient de la vase littorale du lac de Zurich, à Obermeilen. Ces pieux n'étaient point de ceux que plantaient en petit nombre et en diverses occasions les pêcheurs du lac. En effet, la vase exondée d'Obermeilen fournissait quantité de poteries, des haches polies, des instruments de silex, de corne de cerf et même de bois grossièrement travaillé. On se trouvait devant d'antiques vestiges d'habitations construites sur pilotis, d'où le nom de palafittes (pieux fichés, en italien).

Des auteurs anciens (Hérodote et Hippocrate) avaient signalé des habitations sur pilotis, le premier en Macédoine et le second chez les Scythes géorgiens ; avec la collaboration des ethnologues qui ramenaient d'Indonésie, de Mélanésie ou d'Amérique centrale de convaincantes photographies de maisons construites sur plates-formes au-dessus des eaux, une première hypothèse prit corps, celle du village lacustre. Pendant plus de soixante ans les chercheurs ne firent guère qu'enrichir le « village lacustre » de brise-lames, de ponts, de passerelles, etc. Il faut souligner pourtant que la perspective romantique convenant à cette restitution du passé fit réaliser à la préhistoire un progrès considérable. En quelques décennies on ne découvrit pas moins de 340 palafittes dans les lacs périalpins de la Savoie, du Jura, de la Suisse occidentale et septentrionale, de la Souabe, de la Bavière, de l'Autriche, de la Slovénie et de la plaine du Pô. Particulièrement en Suisse, la quantité et la qualité des objets du Néolithique et du Bronze recueillis dans les palafittes défient l'imagination. Protégées par la vase et par l'eau, les pièces les plus fragiles en étoffe, en cuir ou en écorce purent être, et là seulement, collectées. En outre, puisque les bois étaient conservés, on put reconstituer de nombreux éléments de l'architecture des cabanes, du mobilier, des barques parfois imposantes, des vaisseaux domestiques, des instruments aratoires, des emmanchures diverses. Le Néolithique en sortit grandi, embelli et même diversifié dans ses aspects puisque la succession des dépôts archéologiques lacustres permit à P. Vouga d'établir une première classification sérieuse de l'âge de la pierre polie en Suisse, classification considérablement améliorée ensuite par Vogt.

Cités lacustres ou cités de marais

H. Reinerth, à partir de 1920, puis O. Paret, à partir de 1940, à la suite de leurs fouilles sur le Federsee (Wurtemberg) ont commencé à élever de sérieuses objections à l'hypothèse d'habitations construites sur plates-formes au-dessus des eaux. Pour ces auteurs les palafittiques se seraient simplement établis sur le sol mou littoral, préalablement consolidé par les pieux, au cours de deux périodes particulièrement sèches : le Néolithique moyen (2200-1800 av. J.-C.) et la fin de l'âge du bronze (1200-800 av. J.-C.). Avec raison, Paret fait observer que les pieux plantés dans le sol sont trop minces pour supporter les maisons et leurs plates-formes, surtout si on y ajoute les nécessaires étables, bergeries et porcheries que postulent les innombrables ossements d'animaux domestiques trouvés dans les stations. Par surcroît, la partie des piquets exposée à l'air libre n'aurait pu se conserver, ce qui suppose des réparations aussi fréquentes que difficiles. Enfin, ce qui reste ne montre pas trace d'assemblage, pas même de vulgaires troncs fourchus, ce qui paraît, évidemment, étrange. Paret peut donc facilement ironiser sur le retour vespéral des troupeaux franchissant les passerelles branlantes, sur les mères angoissées cramponnées à la ceinture d'enfants turbulents risquant la noyade, sur les bronchiteux et les rhumatisants rêvant d'un sol sec et abrité. En effet, sauf dans les pays tropicaux, on ne voit pas très nettement l'avantage des habitations palafittiques, surtout si on considère l'énormité des travaux nécessaires. Faut-il donc admettre que la totalité des palafittes ne correspondent qu'à des habitats de marais à demi desséchés ou construits sur des littoraux lacustres encore mal égouttés ?

Il semble nécessaire d'examiner d'abord quelques points. Les palafittes ont livré les vestiges des civilisations de Cortaillod (phase ancienne assez rare), de Michelsberg, de Horgen, de la céramique « cordée » et du Bronze final. Le Bronze moyen, seul, manque totalement. La première phase, de Cortaillod au Bronze ancien, s'étend probablement de − 3000 à − 1600 et la seconde de − 1250 à − 750, ce qui éloigne fort des estimations de Paret. D'après les analyses polliniques, on peut admettre au début un climat chaud avec extension de la chênaie mixte et recul du coudrier, mais on tombe très vite dans une phase à hêtre-sapin qui inclut la majeure partie du Néolithique et du Bronze palafittique. Il y a refroidissement, mais rien n'autorise à supposer un climat assez sec pour abaisser le niveau des lacs conformément aux hypothèses de Paret. En revanche, on peut se demander si le froid n'a pas provoqué un accroissement des glaciers alpins et, du même coup, un appauvrissement fluvial abaissant le niveau des lacs. Mais si la sécheresse ne paraît pas avoir joué un rôle capital, sauf peut-être à la fin du Bronze, et si on ne connaît pas bien le rôle des glaciations mineures, on doit tenir compte aussi des variations des fleuves affluents et de celles des émissaires. Quand l'Aar se jetait dans le lac de Neuchâtel, les eaux en étaient évidemment plus hautes qu'au moment où l'Aar prit la route directe de Soleure (à l'âge du bronze). Mais lorsque le cône d'alluvion de l'Aar vint par la suite entraver l'émissaire du lac de Bienne, le niveau de ce dernier se releva et, par conséquent, celui du lac de Neuchâtel qui vient s'y déverser. M. R. Sauter a donc raison de récuser toute solution simpliste, tout en admettant de fortes variations du niveau des lacs. Il faudrait aussi s'entendre sur l'amplitude de ces variations. Si on considère que les stations palafittiques du Léman prolongent leurs couches archéologiques jusqu'à sept mètres au-dessous du niveau actuel, il faudrait admettre un abaissement de près de neuf mètres pour que ces stations aient été construites sur la terre ferme à l'abri des crues, crues d'autant plus redoutables que plusieurs lacs auraient alors perdu tout émissaire.

L'hypothèse de stations littorales construites sur le rivage se heurte à d'autres difficultés. Les couches archéologiques se trouvent en effet sous les cabanes et entre les pieux. Il ne peut s'agir de fosses à détritus, mais plutôt d'un amoncellement d'objets tombés en chute libre dans la poubelle aquatique ou parfois perdus par inadvertance ou maladresse ainsi que le prouvent les belles pièces qu'on n'eût pas manqué de récupérer si elles étaient simplement restées sur le sol. Enfin, l'étude malacologique des couches archéologiques montre une très forte prédominance des coquilles lacustres (à Auvernier, on en compte 85 à 100 p. 100).

En résumé, la logique élémentaire condamne les palafittes, mais l'examen critique de toutes les données ne permet pas un jugement aussi formel.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Raymond RIQUET : docteur en médecine, docteur ès science, chargé de cours d'anthropologie à la faculté des sciences de Bordeaux

Classification

Média

Autres références

-

EUROPE, préhistoire et protohistoire

- Écrit par Gérard BAILLOUD , Encyclopædia Universalis , Jean GUILAINE , Michèle JULIEN , Bruno MAUREILLE , Michel ORLIAC et Alain TURQ

- 21 409 mots

- 22 médias

...à profil quelquefois légèrement courbe. Les haches en « forme de bottier » de l'aire danubienne sont parfois considérées comme des socs de pioche. Les palafittes suisses, riches en documents ligneux, permettent de se faire une idée plus complète des herminettes préhistoriques. À Egolzwill, par exemple,... -

PROTOHISTOIRE

- Écrit par Jacques BRIARD

- 3 505 mots

- 5 médias

...céramique. Près des sépultures à incinération parfois entourées de fossés rituels sont aménagés des enclos jouant le rôle de sanctuaires (Champagne). Dans les palafittes, ou villages sub-lacustres des Alpes, une énorme production métallique fournit la « pacotille des champs d'urnes », épingles, rouelles, pendentifs,...

Voir aussi