- 1. Des pierres de foudre à l’archéologie préhistorique

- 2. Les premiers hommes fossiles

- 3. L’homme antédiluvien

- 4. La découverte de l’homme de Néandertal et de la race de Cro-Magnon

- 5. « Le chaînon manquant » du singe à l’homme

- 6. L’homme de Piltdown et la théorie des présapiens

- 7. Le berceau de l’humanité se promène : de l’Asie vers l’Afrique

- 8. Bibliographie

PALÉOANTHROPOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE HUMAINE

Article modifié le

L’homme antédiluvien

Le rejet du catastrophisme de Cuvier et de Buckland, qui avait jusque-là entravé la reconnaissance de l'homme antédiluvien, fut essentiellement l’œuvre du géologue britannique Charles Lyell. En affirmant dans ses Principes de géologie publiés en 1833, que tous les processus géologiques et climatiques du passé étaient de même nature et de même intensité que ceux du présent, dont les effets sont visiblement lents (théorie uniformitarienne), Lyell mettait l’accent sur l'immensité des durées. Certains bouleversements du passé, tout catastrophiques qu'ils puissent paraître, n'étaient dus, selon lui, qu'à leur extrême durée. En s'opposant à toute conception catastrophiste, Lyell affranchissait l'étude des temps antéhistoriques de l'épineux problème du déluge biblique. Sa géologie uniformitarienne fournissait en même temps le cadre indispensable pour admettre l'évolution graduelle et nécessairement lente des êtres vivants. Pour autant, Lyell n'admit pas tout de suite la très haute antiquité de l'homme ; il lui manquait il est vrai des preuves concluantes. L'apparition de l'homme, selon lui récente, s'agissant du moins de l'être moral, constituait peut-être l'unique « discontinuité dans la marche de la Nature ». En effet, la contemporanéité de l'homme et des animaux du Quaternaire, observée jusque-là uniquement dans des remplissages de grottes, n'était pas à l’abri de toute critique dans la mesure où, comme on le supposait alors, quelque inondation avait pu « accumuler et confondre dans une même brèche osseuse les témoins de plusieurs faunes successives ». Seules des observations analogues dans des terrains non remaniés auraient permis de s'assurer de l'ancienneté relative de l'homme en s'appuyant sur le principe de la superposition stratigraphique.

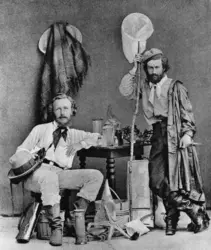

C'est au Français Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes que l'on devra, dès 1842, peu après la mort de son ami Casimir Picard qui lui avait tracé la voie, les premières constatations de ce type, faites en particulier dans les sablières de Menchecourt, près d'Abbeville. C'est dans les alluvions de l'ancien lit de la Somme que l'infatigable directeur des douanes et amateur d'antiquités « celtiques » mit en évidence la succession chronologique de deux industries de pierres bien distinctes, et nettement séparées par des terrains stériles : l'une constituée de pierres polies et l'autre, de pierres taillées accompagnées d'ossements de mammouths et de rhinocéros et située à plus de 6 mètres de la surface du sol. En 1849, Boucher de Perthes publiait ses conclusions dans le premier volume des Antiquités celtiques et antédiluviennes, où il soutenait l'hypothèse de l’existence de l'homme antédiluvien. L'ouvrage n'eut pas le succès escompté d'autant que son auteur ne jouissait que d'un statut d'amateur. L'incrédulité et le scepticisme de l'opinion savante étaient par ailleurs en partie justifiés par le fait que Boucher de Perthes avait fait figurer dans ses ouvrages quantité de cailloux bizarres, qu'il supposait sculptés mais qui en réalité n'avaient aucun lien avec une quelconque activité humaine.

Durant les dix années qui suivirent, Boucher de Perthes tentera en vain de convaincre le monde scientifique. Seul l'un de ses anciens adversaires, le docteur Rigollot, président de la Société des antiquaires de Picardie, se ralliera, en 1854, à sa théorie de l’existence de l'homme antédiluvien à la suite de ses propres fouilles dans les sablières de Saint-Roch et de Saint-Acheul, près d'Amiens. Bien que, trois années plus tard, Boucher de Perthes reçût le soutien d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire – alors directeur du Muséum national d’histoire naturelle – et d'Édouard Lartet – qui avait jadis découvert le premier singe fossile d'Europe –, ce furent paradoxalement les géologues et archéologues britanniques, Hugh Falconer, puis Joseph Prestwich et John Evans qui, après avoir examiné ses collections et visité les carrières d'Abbeville, contribuèrent à faire triompher ses idées. En juillet 1859, Lyell viendra à son tour explorer les alluvions de la Somme. Il se ralliera finalement à l'idée selon laquelle l'origine de l'homme, comme celle de toutes les autres créatures, devait se mesurer à l'échelle de la géologie et non à celle de l'histoire, rendant « probable le fait que l'homme soit suffisamment ancien pour avoir vécu en même temps, au moins, que le mammouth de Sibérie ».

Le hasard voulut que quelques mois plus tard, Charles Darwin publie son célèbre ouvrage De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle ; ce texte fondateur de la théorie de la descendance par voie de sélection naturelle n'avait cependant aucun lien avec le débat précédent, l’auteur se gardant bien d'y aborder le problème de l'origine de l'homme. Du point de vue de l'évolution des connaissances dans les sciences de la préhistoire, la fin des années 1850 inaugure le début d'une nouvelle ère marquée à la fois par l'émergence des concepts évolutionnistes darwiniens, le renouvellement de l'archéologie préhistorique et par la naissance de la paléontologie humaine.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Herbert THOMAS : sous-directeur honoraire au Collège de France

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 328 mots

- 3 médias

Les recherches sur les origines de l'humanité sont pluridisciplinaires par nécessité et se composent d'une vaste panoplie dedisciplines faisant partie de ce que l'on peut appeler la « nébuleuse paléoanthropologie ». La branche archéologique se concentre sur l'étude des produits des activités hominidés/humaines... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Danièle LAVALLÉE et Catherine LEFORT

- 18 110 mots

- 9 médias

Aucun anthropoïde actuel ou fossile qui puisse être ancêtre ou cousin d'un rameau humain n'a jamais été découvert en Amérique, où les plus anciens restes humains retrouvés ne remontent guère au-delà de 10 000 ou 11 000 ans et appartiennent presque tous à la variété mongoloïde de ... -

ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Aménagement des sites

- Écrit par Jean-Pierre MOHEN et Jean-François REYNAUD

- 5 949 mots

- 3 médias

Le chantier de fouilles ouvert en 1964 par Henry de Lumley dans la Caune de l'Arago (Pyrénées-Orientales) continue à être décapé. On y a trouvé plus de cent vestiges humains dont le crâne de l'homme de Tautavel « le premier Français », vieux de 400 000 ans. Le matériel archéologique est... -

ATAPUERCA, site préhistorique

- Écrit par Jean-Jacques HUBLIN

- 1 049 mots

Les gisements du complexe d'Atapuerca en Espagne ont acquis une renommée mondiale à la suite des découvertes qui y ont été faites à partir de 1980. Ces sites ont apporté des informations d'une importance exceptionnelle sur les premiers peuplements de l'Europe et sur l'origine des ...

- Afficher les 78 références

Voir aussi

- ANTHROPOLOGIE PHYSIQUE

- EUROPE, histoire

- CATASTROPHISME

- FOUILLES, archéologie

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- ORIGINES DE L'HOMME

- CRO-MAGNON HOMME DE

- TERTIAIRE ÈRE

- SILEX

- SINGES

- AFRIQUE, préhistoire

- WADJAK ou WAJAK HOMME DE

- TRANSFORMISME

- PITHÉCANTHROPE

- AUSTRALOPITHÈQUES

- AUSTRALIE, NOUVELLE-GUINÉE & TASMANIE, préhistoire et archéologie

- LITHIQUES INDUSTRIES

- SQUELETTE HUMAIN

- PALÉOANTHROPOLOGIE HISTOIRE DE LA

- TRINIL SITE PRÉHISTORIQUE DE, Java

- JOUANNET FRANÇOIS-BÉNIT VATAR DE (1765-1845)