PALÉOCLIMATOLOGIE

Article modifié le

L'histoire climatique de la Terre

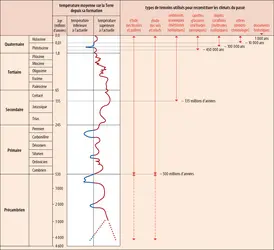

La précision avec laquelle on est capable de reconstituer l'histoire climatique de notre planète dépend largement de l'âge des sédiments, de leur représentation à la surface du globe et de leur conservation. C'est pourquoi nous ne connaissons que très sommairement l'évolution des climats antérieure à 70 millions d'années de manière assez précise, mais en quelques points seulement celle de l'ensemble de l'ère tertiaire, et de façon très fine celle du Quaternaire supérieur.

Les climats antérieurs à la fin du Mésozoïque

La tectonique des plaques fait ressortir une différence essentielle entre les continents, blocs dont l'existence a été permanente et qui se déplacent à la surface de notre planète les uns par rapport aux autres, et les fonds océaniques qui se créent au niveau des dorsales puis s'engloutissent dans le manteau de la Terre au niveau des fosses de subduction. C'est pourquoi les sédiments océaniques les plus anciens que l'on puisse retrouver aujourd'hui datent seulement de 140 millions d'années (Jurassique moyen) et ne sont présents que dans une zone restreinte de l'océan Pacifique au voisinage du Japon. Il n'existe donc plus aucune trace des océans primitifs, de sorte que l'histoire climatique de notre planète antérieure à la fin du Mésozoïque ne peut être reconstituée que par des restes fossiles, actuellement émergés, qui ont été déposés soit en surface des continents, soit dans des mers épicontinentales.

Pour tout le Précambrien, le métamorphisme et les nombreuses incertitudes stratigraphiques ne permettent que des reconstitutions paléoclimatiques très fragmentaires. Cependant des traces d'algues stromatolithiques dans de nombreuses roches datant de 3,5 milliards d'années évoquent des conditions tièdes fréquentes (avec des moyennes de température comprises entre 20 et 30 0C). Les plus anciennes roches connues contiennent des sédiments déposés en milieu aquatique (grès et conglomérats primitivement sables et graviers), indiquant des températures comprises entre 0 et 100 0C. Cette exigence anéantit une grande partie des théories les plus imaginatives concernant le globe terrestre au Précambrien ancien. Un certain nombre d'indices de climats froids, souvent discutables, sont signalés dès 1,9 milliard d'années.

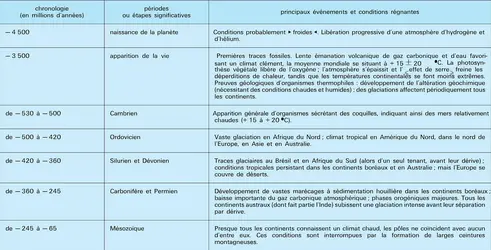

Le développement explosif des formes vivantes dès le début du Paléozoïque permet de reconnaître des formes de climat tropical (par exemple les grandes fougères carbonifères du bassin houiller franco-belge) alors que dans l'hémisphère Sud le continent de Gondwana était recouvert de sédiments glaciaires. Les grandes lignes de l'histoire climatique de la Terre jusqu'à la fin du Mésozoïque sont reportées dans le tableau.

Les climats de la fin du Mésozoïque et du Tertiaire

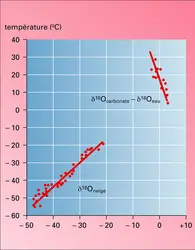

Jusqu'en 1968, la géologie du Mésozoïque et du Tertiaire n'était étudiée qu'au travers des séries émergées. La mise en œuvre depuis cette date des navires foreurs Glomar Challenger puis Joides Resolution a permis de récolter dans tous les océans des séries sédimentaires remontant jusqu'au Crétacé. L'étude isotopique des foraminifères benthiques permet de suivre l'évolution thermique des eaux de fond des océans ; celle-ci est la même pour tous les océans puisque ceux-ci sont alimentés en eau profonde par des plongées d'eau de surface dense qui ne se produisent qu'en un petit nombre de zones situées aux hautes latitudes, en particulier dans l'océan Austral. C'est pourquoi les paléotempératures des eaux de fond sont très voisines de celles des eaux de surface de l'océan Austral, déterminées à partir de la composition isotopique des foraminifères planctoniques des forages effectués au sud de la Nouvelle-Zélande.

La fin du Mésozoïque est marquée par une tendance générale au refroidissement, avec en particulier une chute brutale de température de l'ordre de 3 à 5 0C au cours du Maastrichtien moyen (— 65 millions d'années). Cependant, cet épisode froid, au cours duquel les eaux de surface de l'Atlantique vers 130 de latitude sud sont à 13 0C, est de courte durée et les températures se rétablissent vers 17-18 0C au moment de la limite Crétacé-Tertiaire. La dramatique révolution biologique qui caractérise cette limite n'est donc pas directement liée à un changement brutal du climat.

Au début du Tertiaire, l'océan mondial est essentiellement un océan chaud, à toute latitude et à toute profondeur. Les températures des eaux de surface sont voisines de 23 0C aux basses latitudes et de 17 0C entre l'Australie et l'Antarctique. En profondeur, à plus de mille mètres, les températures sont encore de l'ordre de 13-15 0C (fig. 3).

La détérioration du climat au cours du Paléogène, reconnue depuis longtemps par les géologues continentaux, a été confirmée. Cependant, les températures ne diminuent pas d'une manière monotone ; à la tendance générale au refroidissement, se surajoutent quelques événements dramatiques qui ont des conséquences profondes et irréversibles sur le milieu océanique ou continental.

Le plus important de ces événements se produit vers — 38 millions d'années, à la limite Éocène-Oligocène. En moins de cent mille ans, la température des eaux profondes océaniques passe de 10 à 5 0C. Cette brutale chute des températures a été interprétée par J. P. Kennett et N. J. Shackleton comme la première formation d'eaux profondes froides selon le mode caractéristique que nous connaissons actuellement. Une modification aussi brutale du milieu bathyal et abyssal a provoqué une crise majeure pour les faunes benthiques, que ce soient les foraminifères ou les ostracodes.

Un autre événement considérable est observé au Miocène moyen. Alors que, jusque-là, l'évolution thermique des eaux de surface avait été parallèle à celle des eaux de fond, une divergence fondamentale apparaît : aux basses latitudes, les températures des eaux de surface augmentent de 4 à 5 0C, retrouvant les valeurs qu'elles avaient à la fin de l'Éocène ; aux hautes latitudes de l'hémisphère Sud, au contraire, le refroidissement s'intensifie et une calotte glaciaire s'installe sur le continent antarctique, entraînant une importante régression de la mer. À partir de ce moment, l'océan Austral conservera des températures très basses, à cause de la proximité de cette calotte. Les basses latitudes acquerront des températures élevées, supérieures à celles qui régnaient au début de l'Éocène. L'installation de la calotte glaciaire antarctique a donc été accompagnée d'une augmentation du gradient latitudinal des températures superficielles de l'océan.

Au Miocène supérieur, la calotte glaciaire antarctique est définitivement installée, mais elle présentera quelques fluctuations de volume, de l'ordre du tiers du volume actuel ; celles-ci sont enregistrées dans le δ 18O des foraminifères, sans que l'on connaisse la localisation précise des zones qui s'englacent ou se déglacent. La zonation climatique de la Terre est alors profondément dissymétrique puisque seules les hautes latitudes de l'hémisphère Sud sont englacées. Au contraire, les régions polaires nord bénéficient d'un climat tempéré froid : l'océan Arctique n'est pas recouvert de glace et les régions côtières sont couvertes de forêts tempérées ou boréales. Cette situation restera stable durant tout le Pliocène inférieur ou moyen, jusque vers — 3,1 millions d'années lorsque, pour des raisons encore inconnues, une calotte glaciaire s'établira sur les continents nordiques.

L'évolution du climat depuis le Pliocène supérieur

Depuis l'établissement d'une calotte glaciaire sur l'hémisphère Nord, l'évolution climatique de la Terre est conditionnée par les variations du volume des glaces stockées sur cet hémisphère, la calotte glaciaire antarctique restant relativement stable. La figure 4 montre que le volume des glaces continentales (déduit du δ 18O des foraminifères fossiles) a essentiellement oscillé entre deux états : l'un est proche de celui que nous connaissons actuellement ; l'autre est caractérisé par des calottes glaciaires recouvrant le nord de l'Amérique et de l'Eurasie. La dernière en date de ces situations glaciaires remonte à dix-huit mille ans. Les conditions interglaciaires, avec un minimum de glace sur l'hémisphère Nord, n'ont guère prévalu que pendant 10 p. 100 des derniers millions d'années. Pendant le reste du temps, il y a eu davantage de glace sur les continents et les températures ont été sensiblement plus basses. Au cours du dernier million d'années, treize poussées glaciaires d'importance comparable à celle de dix-huit mille ans ont été séparées par treize périodes interglaciaires. Des oscillations climatiques similaires ont été mises en évidence jusqu'à l'événement qui se produisit à — 3,1 millions d'années, sans qu'il ait encore été possible de dénombrer toutes les poussées glaciaires du Plio-Quaternaire ; on sait déjà que ce nombre est supérieur à 25.

Toutes ces fluctuations du volume des glaces continentales s'accompagnent de variations du niveau de la mer, dont témoignent des plages fossiles qui peuvent être datées par les méthodes radiométriques. Cependant, l'érosion marine fait disparaître la plupart des traces des régressions et transgressions, de sorte que le dernier cycle climatique est le mieux connu. La figure 5 compare pour les cent cinquante mille dernières années l'évolution du volume des glaces continentales, les niveaux de la mer reconnus et datés et les variations du δ 18O des glaces du Groenland (qui est, ainsi que nous l'avons vu, une fonction de la température). Aux périodes d'extension maximale des glaciers sur les continents correspondent les plus bas niveaux de la mer et les températures les plus basses au Groenland. Il faut cependant noter que, outre les incertitudes dans l'estimation de l'âge des glaces, la transposition du δ 18O en terme de température n'est pas simple pour deux raisons : d'une part, à cause de la dynamique propre des calottes glaciaires, la glace trouvée en profondeur s'est formée en amont du site de forage, donc avec un δ 18O inférieur à celui qui correspond au site étudié ; d'autre part, la calotte glaciaire groenlandaise a changé de volume, et elle était plus haute de 500 à 1 000 mètres à son maximum. Le δ 18O des glaces enregistre ainsi deux termes : la variation de température due au climat, plus un effet purement local, le changement de température, lié à la variation d'altitude du site de formation de la glace. L'altitude à laquelle la neige s'est déposée peut être déduite de la teneur en gaz occlus dans la glace ; cet effet pris en compte, il apparaît que la région du Groenland était plus froide de 6 à 9 0C que maintenant au cours du dernier âge glaciaire.

La reconstitution du monde glaciaire il y a dix-huit mille ans

Le programme international Climap (Climate Long-Range Investigation Mapping and Prediction) a pour but la reconstitution de l'extension et de l'altitude des glaces permanentes, du schéma général des températures superficielles des océans et de l'albedo des continents lors du dernier maximum glaciaire.

La géographie des continents se déduit de celle d'aujourd'hui en tenant compte de la baisse de 100 à 120 mètres du niveau de la mer. Cette régression correspond au transfert d'eau nécessaire au développement des calottes glaciaires, d'un volume de 50 millions de kilomètres cubes, sur l'hémisphère Nord (fig. 6). Des montagnes de glace hautes de plusieurs kilomètres recouvraient l'Amérique du Nord et l'Eurasie, alors que de grandes surfaces en Alaska et en Sibérie restaient dépourvues de toute glace. Dans l'hémisphère Sud, on observait uniquement le développement de glaciers de montagne dans les Andes et en Australie.

L'océan d'il y a dix-huit mille ans n'est, en moyenne, que de 2,3 0C plus froid par rapport à l'actuel, mais les changements de température sont très inégalement répartis : un refroidissement intense des hautes latitudes s'oppose aux conditions régnant aux latitudes moyennes, peu différentes de celles d'aujourd'hui, ou au refroidissement modéré des basses latitudes. L'extension de la glace de mer aux hautes latitudes est générale : elle recouvre en permanence la mer de Norvège tout comme l'océan Arctique. Dans l'océan Austral, elle atteint 500 sud pendant l'hiver, soit une avancée de l'ordre de 1 000 kilomètres.

Dans l'Atlantique nord, le Gulf Stream était légèrement déjeté vers le sud ; la branche qui longe actuellement les côtes de l'Europe avait entièrement disparu. Un gradient thermique très prononcé séparait vers 420 nord la masse d'eau polaire des eaux subtropicales. Le refroidissement, pouvant atteindre 10 0C, a surtout affecté les latitudes supérieures à 400 nord ainsi que la Méditerranée occidentale (plus froide de 7 0C) alors que la Méditerranée orientale n'était plus froide que de 1 à 2 0C. Le Pacifique nord était aussi notablement plus froid, sa bordure occidentale, ainsi que la mer du Japon, étant la plus affectée par la baisse de température.

Aux latitudes moyennes, les grands tourbillons occupant la partie centrale des océans ont été peu affectés par les changements de climat. Alors que la baisse des températures y était généralement inférieure au degré, elle pouvait atteindre 4 à 6 degrés dans les régions affectées par le renforcement des courants froids de Benguela et du Pérou ou par l'affaiblissement du courant chaud des Aiguilles.

Aux basses latitudes, le refroidissement est plus marqué, en général de l'ordre de 2 0C. Il atteint 4 à 6 0C dans le Pacifique équatorial sous l'influence conjuguée des apports d'eau froide du courant du Pérou et d'un renforcement de l'upwelling équatorial.

Ces changements des conditions océaniques ont considérablement retenti sur l'environnement continental. Les températures y ont souvent diminué de 5 à 10 0C et les précipitations ont subi une réduction drastique, de l'ordre d'un facteur 2 dans le cas de la mousson du Sud-Est asiatique. On observe par conséquent une extension générale des zones désertiques et une reprise d'activité de la plupart des dunes de sable. De même, les steppes et les prairies s'étendent au détriment de la forêt.

Les conditions de formation d'une calotte glaciaire

Les courbes isotopiques montrent que les calottes glaciaires s'accumulent en quelques milliers d'années, ce qui implique un taux de précipitations neigeuses sur les continents affectés sans commune mesure avec ce que l'on observe aujourd'hui. En outre, l'initiation d'une calotte glaciaire devrait stabiliser un large anticyclone sur le continent ; il devrait en résulter l'expansion d'air froid et sec qui stopperait les précipitations. Les calottes glaciaires ne devraient donc pas pouvoir se développer. Ce paradoxe a été résolu par l'observation que les dernières périodes de développement des calottes glaciaires sur l'hémisphère Nord se sont produites en présence d'un océan Atlantique de 1 à 2 0C plus chaud qu'aujourd'hui jusqu'à la latitude de 600 nord. Il en résultait un fort gradient thermique entre l'océan chaud et le continent froid, favorisant le développement de tempêtes de neige qui s'abattaient sur les continents voisins.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude DUPLESSY : directeur de recherche au C.N.R.S., Centre des faibles radioactivités, Gif-sur-Yvette

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

Avec le groupe de l'Ecca,le changement climatique s'accentue, la forêt se développe. Il se dépose surtout des sédiments clastiques avec des niveaux charbonneux exploitables caractérisés par la flore à Glossopteris. Il s'agit du niveau houiller de tout le sud de l'Afrique ; il appartient... -

ANTARCTIQUE

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Edmond JOUVE , Jean JOUZEL , Gérard JUGIE et Claude LORIUS

- 16 485 mots

- 24 médias

...développement particulier est l'étude des informations contenues dans les couches de glace successives, notamment celles qui touchent aux évolutions du climat et de l'environnement atmosphérique. La composition isotopique de la glace (proportion relative des atomes lourds de deutérium et d'... -

ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) - L'archéologie environnementale

- Écrit par Stéphanie THIÉBAULT

- 4 225 mots

Ainsi, l'ère quaternaire se définit traditionnellement par l'apparition de l'homme. Sur le plan climatique, elle est caractérisée par la succession de périodes froides, dites glaciaires, et de périodes plus chaudes, dites interglaciaires. Cinq grandes glaciations (qui portent le nom des affluents... -

BARNOLA JEAN-MARC (1956-2009)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 208 mots

Le glaciologue Jean-Marc Barnola, né le 3 janvier 1956 à Bourg-en-Bresse (Ain), est décédé le 21 septembre 2009 à La Mure dans l'Isère. Aux côtés de Claude Lorius, de Jean Jouzel et de Dominique Raynaud, il a amplement contribué à l'essor de la glaciologie moderne et des implications...

- Afficher les 55 références

Voir aussi

- CLIMATS

- CRÉTACÉ-TERTIAIRE LIMITE ou LIMITE CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE

- TERTIAIRE ÈRE

- GLACIAIRES ÉPOQUES

- PALÉOÉCOLOGIE

- PALÉOSOLS & SOLS FOSSILES

- MIOCÈNE

- CUIRASSE, pédologie

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- CLIMATIQUES VARIATIONS

- REFROIDISSEMENT CLIMATIQUE

- ACTIVITÉ SOLAIRE

- PALÉOTEMPÉRATURE

- CALOTTE GLACIAIRE

- CLIMAP (Climate Long-Range Investigation Mapping and Prediction)

- MILANKOVIĆ CYCLES DE

- COURANT CIRCUMPOLAIRE ANTARCTIQUE