PALÉOGÉOGRAPHIE

Article modifié le

Des configurations passées au monde actuel

Au cours de l’histoire de la Terre, les masses continentales se sont plusieurs fois réunies pour former des supercontinents. Ces derniers rassemblaient toutes les étendues continentales, ou presque. Les supercontinents ainsi formés se sont ensuite fragmentés, donnant naissance à plusieurs nouveaux continents.

Les trois derniers supercontinents, les mieux connus, sont la Rodinia, qui a existé entre environ 1 100 et 750 Ma, la Pannotia (600 à 550 Ma) et le plus récent, la Pangée, dont l’existence a chevauché les ères paléozoïque et mésozoïque. Seule la Pangée présente réellement un intérêt pour le monde moderne puisque c’est son éclatement, étalé sur des millions d’années, qui a conduit à la géographie et à la biogéographie actuelles.

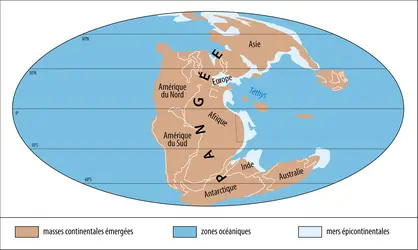

La réunion des continents qui allaient former la Pangée s’est amorcée il y a environ 400 Ma, au cours du Dévonien. Au Carbonifère, à partir de 360 Ma, le rassemblement des masses continentales s’affirme et la collision entre un continent nordique, la Laurussia (formée de l’Amérique du Nord et d’une partie de l’Europe), et l’ensemble des continents du Sud (le Gondwana) entraîne la formation de la chaîne varisque (ou chaîne hercynienne), montagnes qui ont probablement formé un relief impressionnant à cette époque. Aujourd’hui, il n’en subsiste que les Appalaches en Amérique du Nord, des massifs anciens en Europe et quelques témoins en Afrique du Nord. C’est aussi pendant cette période (Dévonien-Carbonifère) que les formes vivantes ont définitivement conquis les terres émergées après être sorties des eaux. La formation de la Pangée ne s’achève qu’au Trias (environ 250 à 200 Ma), au début de l’ère mésozoïque. Elle constitue alors une immense surface entaillée dans sa partie orientale par un océan, la Téthys, appelé à jouer un rôle majeur par la suite. Quelques petites masses continentales séparées forment des îles dans la Téthys, qui correspondait en fait à deux océans : au nord de ces petites masses continentales, la Paléotéthys, en voie de disparition par subduction sous l’Eurasie ; au sud, la Néotéthys, en train de s’ouvrir et venant remplacer la Paléotéthys. Pour des raisons de commodité, on parle généralement de Téthys sans différencier l’ancienne forme et la nouvelle forme. À cette époque, la chaîne varisque est déjà fortement érodée. Le climat est alors chaud. Les plantes et les animaux peuvent se disperser largement sur ce supercontinent.

Le Jurassique (200 à 145 Ma) est marqué par la fragmentation de la Pangée. La progression vers l’ouest de la Téthys, se prolongeant avec l’Atlantique central naissant (qui sépare l’Amérique du Nord et l’Afrique), finit par couper au Jurassique supérieur le dernier lien unissant les masses nord et sud du supercontinent. À partir de ce moment s’opposent deux grands continents totalement séparés par la Téthys. Sur le plan biologique, cet événement majeur est supposé avoir provoqué des vicariances nord/sud dans le monde vivant, mais aucune n’est vraiment démontrée.

On donne les noms de Laurasie à la partie située au nord de la Téthys (correspondant aux actuelles Amérique du Nord, Europe et Asie) et de Gondwana à la partie sud (correspondant à tous les autres continents actuels). L’ouverture de l’océan Indien, entre l’Afrique et l’ensemble Madagascar-Inde, annonce le futur éclatement du Gondwana. D’importantes mers épicontinentales subdivisent surtout la Laurasie.

Au Crétacé (145 à 65 Ma), le Gondwana se morcelle. Vers 125 à 110 Ma, l’Atlantique sud s’ouvre totalement et sépare l’Afrique de l’Amérique du Sud. L’Afrique se trouve ainsi isolée, événement dont les conséquences biologiques ont probablement été considérables : à la suite de cette situation endémique sont nés des groupes majeurs. Vers la fin du Crétacé, des masses détachées de l’Afrique entrent en collision avec l’Europe et amorcent la formation des Alpes ; elles formeront aussi le sud de l’Europe à l’est des Alpes. Quand le Crétacé se termine, vers 65 Ma, époque de grandes extinctions biologiques (ammonites, dinosaures, etc.), le Gondwana est démantelé alors que la Laurasie est toujours un continent unique dont la surface est morcelée par la présence de mers épicontinentales.

Au début du Cénozoïque, il y a 59 à 55 Ma, un brutal réchauffement de la planète efface des barrières climatiques et provoque des dispersions qui homogénéisent le monde vivant, au moins en Laurasie. Puis, vers 50 Ma, à l’Éocène inférieur, se produit la dernière grande disjonction continentale : l’Atlantique nord s’ouvre complètement et sépare l’Amérique du Nord de l’Europe. C’est aussi au début du Cénozoïque qu’intervient la collision entre l’Inde, détachée du Gondwana au Crétacé inférieur, et l’Asie, conduisant à la formation de l’Himalaya. Entre 65 et 38 Ma environ (et peut-être un peu avant), l’isolement de l’Afrique est partiellement rompu par la présence du seuil méditerranéen, ensemble d’îles qui forme une voie discontinue (on parle de filtre) entre le continent africain et l’Eurasie. Des animaux d’origine eurasiatique peuvent alors pénétrer en Afrique où ils évolueront en milieu endémique, donnant naissance à de nouveaux taxons qui se disperseront ensuite largement hors de ce continent après son contact avec l’Eurasie. Pendant cette période d’endémisme sont nés en Afrique des groupes importants tels les Proboscidiens (éléphants) et les Catarhiniens modernes (groupe qui comprend les singes de l’Ancien Monde et la lignée humaine).

Il faut ensuite attendre le Miocène inférieur pour qu’intervienne un événement majeur, la collision entre l’Eurasie et l’Afrique, qui aboutit, vers 20 à 18 Ma, à la formation du contact terrestre entre ces deux continents. Cette liaison s’effectue dans la région de l’actuel Moyen-Orient, là où elle se trouve aujourd’hui. La Téthys est ainsi interrompue dans cette zone et l’établissement du contact marque la naissance de la Méditerranée. Autre événement important : depuis le Miocène inférieur, l’Australie se trouve suffisamment proche de l’Asie pour que des dispersions terrestres deviennent possibles ; mais on constate, sans l’expliquer, que ces dispersions se font uniquement dans le sens Asie-Australie. La voie de dispersion correspondant à un filtre, les formes vivantes australiennes, endémiques, restent encore relativement protégées. À la fin du Miocène, vers 6 Ma, se produit un événement particulier : le détroit qui sépare la Méditerranée de l’océan Atlantique, sur l’emplacement de l’actuel détroit de Gibraltar, se ferme. Privée de l’apport des eaux de l’Atlantique, la Méditerranée s’assèche (événement messinien). Mais le détroit s’ouvre de nouveau brutalement vers 5,3 Ma, permettant à la Méditerranée de se reconstituer.

Au Pliocène, vers 3,5 Ma, la connexion entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud se met en place. L’Amérique du Sud était restée isolée depuis le début du Cénozoïque et une faune particulière, endémique, s’y était donc développée. La remise en contact avec l’Amérique du Nord provoque de nombreuses extinctions (litopternes, notongulés, borhyaenidés, etc.) au sein de cette faune endémique qui résiste très mal à l’arrivée des espèces nord-américaines.

La formation de la liaison entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud représente le dernier événement paléogéographique marquant. À partir de ce moment, les grands traits de la géographie mondiale actuelle sont acquis.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude RAGE : directeur de recherche émérite au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ALPES

- Écrit par Jean AUBOUIN , Bernard DEBARBIEUX , Paul OZENDA et Thomas SCHEURER

- 13 217 mots

- 11 médias

En conclusion, cette évolution des Alpes au cours du Secondaire et du Tertiaire montre la succession de trois paléogéographies : -

ALPINES CHAÎNES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 4 541 mots

- 5 médias

Pour ce qui est de la période d'ouverture Trias-Jurassique, s'agissant des chaînes périméditerranéennes, leur modèle est celui de marges stables en blocs basculés, qui détermine les futures zones externes de ces chaînes : telle est la situation de la zone dauphinoise et de la zone briançonnaise,... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Au sens géologique, l'individualité et l'unité du continent américain sont relativement récentes.En effet, à la fin des temps carbonifères, il y a 280 millions d'années (million d'années : Ma), les deux Amériques étaient partie intégrante de la Pangée, qui rassemblait la totalité des continents,... -

ANDINE CHAÎNE

- Écrit par François MÉGARD

- 5 726 mots

- 4 médias

...actuel et on la déduit de la répartition linéaire et de la nature calco-alcaline des produits du volcanisme et du plutonisme pré-orogéniques. La subduction induit typiquement un dispositif paléogéographique dont on peut prendre le modèle dans le Pérou central à l'Albien et qui montre d'ouest en est : - Afficher les 53 références

Voir aussi