PALÉONTOLOGIE

Article modifié le

Paléozoologie

Comme au temps de Cuvier, le paléontologue demeure toujours un « antiquaire d'une espèce nouvelle ». Il doit apprendre à restaurer les monuments passés et en déchiffrer le sens, à recueillir et à rapprocher dans leur ordre primitif des fossiles presque toujours isolés, épars, souvent mutilés, brisés ou réduits en fragments. Pour dissiper ces embarras, le paléontologue utilise un principe que lui fournit l'anatomie comparée, le principe de la corrélation des organes, au moyen duquel chaque être pourrait être reconnu par chaque fragment de chacune de ses parties : « Tout être organisé, disait Cuvier, forme un ensemble, un système unique et clos, dont les parties se correspondent mutuellement et concourent à une même action définitive par une réaction réciproque. Aucune de ces parties ne peut changer sans que les autres changent aussi, et, par conséquent, chacune d'elles, prise séparément, indique et donne toutes les autres. » À ce principe doit être ajouté le principe des connexions : un organe est toujours dans un rapport constant de situation avec tel autre organe donné, lequel, à son tour, est dans un rapport constant de situation avec un autre, de sorte que la situation peut servir à reconnaître l'organe, sous quelque forme qu'il se présente.

Pour le paléontologue, corrélations et connexions sont complémentaires. Le principe des corrélations, par voie de synthèse, permet de retrouver l'animal tout entier à l'aide d'une de ses parties ; celui des connexions rend possible de situer l'animal dans la série dont il est un anneau et de ramener les différences à l'identité. L'évolution n'est pas créatrice parce qu'elle fait apparaître des organes nouveaux, mais parce qu'elle assemble d'une manière nouvelle des organes anciens. C'est ce que la paléontologie établit, du moins tout au long de la phase accessible de l'histoire des fossiles ; elle devient une paléoanatomie, elle-même subdivisée en branches secondaires, par exemple la paléoneurologie (cf. ostracodermes) ou la paléohistologie (cf. os).

La paléohistologie, ou étude microscopique du tissu osseux des Vertébrés fossiles, nous éclaire du point de vue mécanique sur le comportement, l'allure de quelques grands animaux terrestres comme les Dinosauriens ; du point de vue physiologique, elle nous permet de reconstituer l'histoire d'un phénomène particulièrement important comme l'homéothermie, qui semble apparaître dans nombre de formes reptiliennes.

La paléoneurologie peut se définir, au sens large, comme l'histoire du système nerveux ; elle se réduira le plus souvent à l'étude de l'encéphale. Le paléontologue doit en effet partir, pour ses reconstitutions, du squelette, et seul, dans l'ensemble du système nerveux, l'encéphale soutient avec le squelette des rapports suffisamment étroits pour qu'on puisse en obtenir, par moulage de la cavité cérébrale, une image d'ailleurs souvent imprécise.

C'est sans doute à Cuvier qu'il faut attribuer les premières recherches sur l'encéphale des Mammifères disparus.

Vers la fin du xixe siècle, le paléontologue américain Marsh crut pouvoir déduire de ses observations paléontologiques les « lois » de l'évolution du cerveau. Tentative prématurée, mais qui, comme toujours quand il y a beaucoup d'oppositions, contribua au développement de nos connaissances sur l'histoire paléontologique du cerveau.

À peu près au même moment, mais dans une perspective différente, Albert Gaudry reprend, en France, les mêmes problèmes. Il admet, tout d'abord, que les progrès de l'intelligence sont liés, dans une certaine mesure, au développement de la substance nerveuse. Et, suivant à travers les âges géologiques les modifications progressives de l'encéphale, il tente de retracer l'histoire de l'intelligence.

En 1928, Tilly Edinger publie un recensement de tous les moulages endocrâniens alors connus et, en 1948, elle donne une étude détaillée de l'évolution du cerveau des Équidés, retraçant la manière dont ce cerveau s'est transformé au cours d'une histoire d'environ 50 millions d'années.

Puis E. Stensiö (1963) fait connaître les moulages endocrâniens de nombre de Vertébrés inférieurs de l'ère primaire.

En France, C. Dechaseaux a montré, dans son ouvrage Cerveaux d'animaux disparus. Essai de paléoneurologie (1962), les aspects variés de l'histoire paléontologique du cerveau, en soulignant l'intérêt de l'étude de l'encéphale dans les problèmes d'adaptation : adaptation au milieu aérien, au milieu marin, etc.

La paléoneurologie est maintenant devenue une discipline autonome qui, par l'importance de son objet, nous éclaire sur la nature profonde du phénomène évolutif.

Dans ce chapitre consacré aux disciplines connexes de la paléontologie, nous ne dirons qu'un mot de ce que l'on peut appeler la paléobiochimie, car cette méthode d'investigation des substances organiques conservées dans les fossiles est plus du domaine de la biochimie que de la paléontologie. Les résultats obtenus ont contribué à renouveler les problèmes de systématique et de phylogenèse. Les apports sont pourtant considérables, tant en termes de paléontologie que de connaissances de l'environnement : on peut ainsi déterminer la température des eaux de surface par l'analyse des dents de poissons, la durée des jours par celle des stries de croissance de mollusques ou de coraux, etc. Enfin, un champ nouveau concerne l'apport des bactéries à la lithogenèse et au fonctionnement de la Terre.

La classification des animaux

Les systèmes de la nature

Depuis Aristote, un des buts de la science de la nature a été de ranger les êtres vivants en groupes hiérarchisés, inclus les uns dans les autres. Une telle tendance et un tel besoin de l'esprit se manifestent, au xviiie siècle, dans l'œuvre des botanistes, en particulier de Carl von Linné (1707-1778) qui, sortant d'ailleurs des limites du monde végétal, entreprit d'édifier un système général de la nature (cf. classification du vivant). Il y eut des réticences et même des oppositions, dont la plus marquée, comme la plus vive, vint de Buffon. Celui-ci voit dans les classifications non point un tableau de la nature, comme le prétendait Linné, mais un moyen d'aider la mémoire. À côté de ce rôle purement utilitaire, elles offrent de graves inconvénients pour qui ne sait pas les considérer avec un esprit suffisamment critique. Elles soumettent la nature à des lois arbitraires, elles veulent la diviser là où elle est indivisible, elles prétendent « mesurer ses forces par notre faible imagination ». C'est en outre une singulière prétention que de vouloir que la partie juge du tout. Notre esprit n'est qu'une portion de la nature : « Comme nous ne connaissons nous-mêmes qu'une voie pour arriver à un but, nous nous persuadons que la nature fait et opère par des mêmes moyens et par des opérations semblables. » Enfin, la classification accentue ce désaccord entre les procédés de notre esprit et le mode d'action du monde en substituant, pour caractériser les êtres organisés, la définition à la description. Ce sont là deux approches qui doivent pourtant coexister : une approche descriptive, qui isole et fragmente, peut-être arbitrairement, des champs d'études, chacun étant accessible à la compréhension ; une approche plus holistique qui tient compte de la nature dans son ensemble et de sa complexité, mais qui reste trop complexe. Par ailleurs, Buffon formule une autre objection, objection profonde et qui ouvre déjà la voie à la systématique actuelle. Il ne peut concevoir la classification que sous forme génétique : or ranger, par exemple, l'âne et le cheval dans une même famille, c'est admettre implicitement qu'ils ont originairement la même souche, qu'ils n'ont pas toujours été des animaux différents. Point de vue lourd de conséquences. Car si l'on admet que l'âne est de la famille du cheval, on devra dire également que le singe est de la famille de l'homme et, par suite, qu'ils dérivent l'un et l'autre d'une souche commune. « Les naturalistes qui établissent si légèrement des familles dans les animaux et les végétaux ne paraissent pas avoir senti toute l'étendue de ces conséquences... »

Puis vint Cuvier, qui va développer, dans son grand ouvrage, Le Règne animal distribué d'après son organisation (1816), les principes directeurs de la classification. Cuvier part de l'idée de discontinuité. Il cherche dans l'anatomie la base d'une distribution naturelle des êtres, et pose le principe des caractères dominateurs. Il rejette, d'après ces principes, l'unité de plan du règne animal proclamée par E. Geoffroy Saint-Hilaire, et admet quatre plans fondamentaux d'organisation : celui des Vertébrés, celui des Mollusques, celui des Articulés et celui des Rayonnés. Quant à l'espèce, elle se définit par l'interfécondité.

Les classifications « verticales »

Cuvier et ses prédécesseurs proposaient dans leurs systèmes de la nature de présenter le tableau des relations logiques qui unissent les espèces entre elles. Mais, peu à peu, des doctrines nouvelles se font jour, qui tendent à voir non plus dans l'ordre immuable du monde, mais dans l'histoire et la genèse des êtres, l'objet suprême des sciences de la nature. La doctrine de l'évolution allait, au moins sur le plan théorique, imposer cette manière de voir ; mais c'est l'apport paléontologique qui va permettre de dresser un tableau des êtres vivants indiquant leur filiation. On matérialise parfois ces rapports de parenté par des arbres généalogiques. L'une des tentatives est celle de Lucien Cuénot (cf. évolution. Sur un axe en forme de Y, il insère les principaux clades (terme qu'il préfère à celui d'embranchement), comme les bourgeons ou les feuilles sur les branches ; ils sont séparés par des intervalles plus ou moins grands qui correspondent, d'une manière symbolique, aux degrés d'affinités des types de structures successifs.

La base du Y s'enfonce dans la région toujours obscure de la distinction du vivant et de l'inerte. L'association cellulaire donne ensuite naissance aux premiers Métazoaires, simples colonies comme les Spongiaires, puis pourvus d'une cavité cœlentérique, chez les Cœlentérés. Le point de bifurcation du Y est marqué par la transformation de l'état cœlentérique en état cœlomate, avec formation d'un intestin autonome. Sur l'une des branches du Y, il place les Échinodermes, les deux petites branches des Ptérobranches et des Graptolithes ; au-dessus, il conviendrait de mettre les Tuniciers et les Céphalocordés (Amphioxus) ; enfin vient l'immense branche des Vertébrés. L'autre branche du Y, tout à fait indépendante de la précédente, offre un grand nombre de types de structures : Brachiopodes, Bryozoaires, Annélides, Mollusques, et l'immense variété des Arthropodes. Un tel arbre met en évidence le passage, dans diverses branches, de la vie aquatique à la vie aérienne.

Nous ne retrouvons plus l'opposition entre Vertébrés et Invertébrés, proclamée en particulier par Lamarck et combattue par Cuvier. Celui-ci avait constaté que la division du règne animal en Vertébrés et Invertébrés présentait un défaut de symétrie, qu'il n'y avait pas là deux groupes équivalents du point de vue de la systématique. Les animaux sans vertèbres ne forment point une série aussi régulière que ceux qui en possèdent ; ils offrent une plus grande diversité. Pour Cuvier, les quatre embranchements : Rayonnés, Mollusques, Articulés, Vertébrés, ont même valeur.

Toutefois, pour certains, l'embranchement des Vertébrés tient une place à part, non seulement du point de vue méthodologique, mais par l'apport de son étude aux grands problèmes biologiques. Et nous allons voir maintenant l'image que la paléontologie nous donne de sa phylogénie.

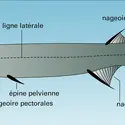

Une bifurcation majeure correspond à l'absence de mâchoires (Agnathes) ou à leur présence (Gnasthostomes). Il y a là deux séries absolument indépendantes. Le début de la vie sur la terre ferme (car jusque vers la fin du Dévonien, tous les Vertébrés étaient aquatiques) se ferait de deux manières indépendantes. Les Poissons Crossoptérygiens du groupe des Porolépiformes auraient donné naissance aux Urodèles (salamandres, tritons, etc.) ; ceux du groupe des Ostéolépiformes ressemblent en revanche étroitement aux Anoures. Il y a donc diphylétisme des Amphibiens. Mais les Anoures sont proches des Stégocéphales dont dérivent l'ensemble des Reptiles et, par l'intermédiaire de ceux-ci, les Oiseaux et les Mammifères. Nous retrouvons ainsi une singulière dissymétrie : d'un côté, la branche des Urodèles, pauvre en formes et sans potentialités évolutives ; de l'autre, la puissante arborescence des grands groupes de Vertébrés terrestres : Reptiles, Oiseaux, Mammifères.

Dès que leur histoire nous est accessible, les formes rangées sous le nom de Reptiles correspondent à deux séries distinctes : l'une, la série des Sauropsidés, qui culmine dans les Oiseaux ; l'autre, la série des Théropsidés, dont les Mammifères constituent le terme ultime. Il est possible d'ailleurs que le stade structural mammalien ait apparu de façon indépendante sur plusieurs lignées de Théropsidès ; les Mammifères seraient polyphylétiques.

Avec l'apparition de la méthode cladistique, les arbres phylogénétiques, arbres de parenté, incluent les espèces fossiles de la même façon que les organismes actuels.

Validité des hypothèses

Expérimenter, c'est vérifier ; c'est donc constater des faits qu'on a produits ou prédits. En physique et en chimie, on peut produire les faits ; en paléontologie, on les prédit, non pas en anticipant sur l'avenir, mais en redécouvrant le passé. Si l'expérience est la vérification d'une hypothèse, la paléontologie, dans une certaine mesure, est une science expérimentale.

Le paléontologue prédisant, par une déduction tirée de l'anatomie comparée, qu'il trouvera, à une certaine période de l'histoire de la Terre, dans les couches géologiques, les structures ancestrales d'un type déterminé ressemble à l'astronome prédisant, par le calcul, l'existence et l'emplacement d'une planète que le télescope permettra de découvrir. Ainsi prend tout son sens l'expression de P. de Saint-Seine : « Les fossiles viennent au rendez-vous du calcul. »

En voici un exemple. La colonne vertébrale des Amphibiens Anoures, dont les représentants les plus connus sont les crapauds et les grenouilles, ne comprend jamais plus de neuf vertèbres et se termine par un os allongé, l'urostyle. Celui-ci doit résulter de la fusion de vertèbres, comme le suggèrent la présence, sur la plus grande partie de sa longueur, de foramens donnant passage aux nerfs spinaux, et parfois la persistance d'apophyses transverses. On peut prédire qu'on trouvera un représentant d'une phase très ancienne de l'histoire des Anoures dont la colonne vertébrale comportera, à la place de l'urostyle, une suite de vertèbres distinctes. Comme la structure actuelle se trouve réalisée dès la fin des temps jurassiques, c'est bien antérieurement, vers les débuts du Mésozoïque (ou ère secondaire), ou à la fin du Paléozoïque (ère primaire), que l'on peut s'attendre à trouver la disposition originelle prévue par l'anatomie comparée. Effectivement, le genre Protobatrachus, découvert dans le Trias inférieur de Madagascar, est pourvu d'une colonne vertébrale constituée, comme celle des autres Vertébrés, d'une suite de vertèbres distinctes, à la place de l'urostyle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Édouard BOUREAU : membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Patrick DE WEVER : professeur émérite, Muséum national d'histoire naturelle, Paris

- Jean PIVETEAU : professeur honoraire à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences

Classification

Médias

Autres références

-

ACANTHODIENS

- Écrit par Philippe JANVIER

- 817 mots

- 4 médias

Les acanthodiens (Acanthodii Owen, 1846 ; du gr. acantha, épine) sont un groupe de vertébrés à mâchoires, ou gnathostomes, éteints, connus par des fossiles de l'ère primaire, ou Paléozoïque. Ils sont les plus anciens gnathostomes certains à apparaître dans le registre fossile, à...

-

ACTINOPTÉRYGIENS

- Écrit par Philippe JANVIER

- 2 756 mots

- 9 médias

Les actinoptérygiens fossiles sont abondants depuis la fin du Dévonien (370 Ma) et souvent représentés par des individus complets. Ainsi, les données paléontologiques ont largement contribué à la connaissance de l'histoire évolutive et de la phylogénie du groupe. -

AGASSIZ LOUIS (1807-1873)

- Écrit par Stéphane SCHMITT

- 1 397 mots

- 1 média

Naturaliste américain d’origine suisse, Louis Agassiz a effectué d’importants travaux en anatomie comparée et en paléontologie. Il est connu pour avoir été l’un des adversaires les plus acharnés de la théorie de l’évolution et l’un des fondateurs de la glaciologie.

-

ALBERTOSAURUS

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 309 mots

Genre de grands dinosauresthéropodes carnivores du Crétacé supérieur (environ 80 millions d'années), trouvé à l'état fossile en Amérique du Nord. Les albertosaures constituent un sous-groupe des Tyrannosaures.

Par sa structure et ses mœurs supposées, Albertosaurus ressemblait...

- Afficher les 217 références

Voir aussi

- GIRAUD-SOULAVIE abbé (1752-1813)

- PALÉOBIOCHIMIE

- ORIGINES DE L'HOMME

- PALÉOÉCOLOGIE

- GAUDRY ALBERT (1827-1908)

- ÈRES, géologie

- PALÉONEUROLOGIE

- PALÉONTOLOGIE STRATIGRAPHIQUE

- COUCHES ou STRATES, géologie

- ÉTAGES, stratigraphie

- ÉPOQUES, stratigraphie

- PÉRIODES, stratigraphie

- ANIMAL RÈGNE

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- PALÉOZOOLOGIE

- PALÉOBOTANIQUE

- GÉOLOGIE HISTOIRE DE LA

- ENDOCRÂNIEN MOULAGE, paléontologie