PALÉOSISMOLOGIE

Article modifié le

Comment mettre à jour l'histoire sismologique ancienne ?

L'idée à la base de la paléosismologie est que les séismes de forte magnitude (c'est-à-dire supérieure à environ 6,5) provoquent des déformations du sol suffisamment importantes pour que celles-ci soit préservées, au moins partiellement, au cours du temps, et qu'elles nous renseignent aujourd'hui sur les séismes d'hier. Ainsi, au cours des vingt dernières années deux méthodes principales ont émergé, lesquelles ont permis des avancées importantes dans notre connaissance du cycle sismique : d'une part, les tranchées paléosismologiques sur les grandes failles continentales et, d'autre part, le travail sur les coraux dans les zones de subduction.

Les tranchées paléosismologiques, archéologie des séismes

Cette technique initiée au milieu des années 1980, devenue pleinement mature dans les années 1990, est maintenant un outil classique de la sismotectonique avec la généralisation des techniques de datation haute résolution au carbone 14. Elle s'applique aux failles continentales (par opposition aux failles sous-marines), dans des contextes de déformation tectonique très variés (décrochement horizontal, compression, extension). Le principe en est le suivant : chaque séisme, s'il est d'une magnitude suffisante, provoque une rupture à la surface de la Terre, appelée rupture cosismique. Dans le cas d'un décrochement par exemple, le séisme va provoquer le déplacement d'une lèvre de la faille par rapport à l'autre. Ce déplacement, qui se produit en quelques secondes, peut être de plusieurs mètres. Pour le séisme de magnitude 7,3 qui frappa Izmit (Turquie) en 1999, le déplacement horizontal a pu atteindre localement 5 mètres. La longueur sur laquelle s'effectue cette rupture dépasse généralement plusieurs kilomètres pour atteindre, dans le cas du séisme de Kokoxili (Chine, 2001), une longueur record de 430 kilomètres. Avec le temps, cette trace, en surface, du séisme va être érodée et éventuellement disparaître. Les grandes ruptures continentales restent rares et font donc l'objet d'interventions postsismiques le plus rapidement possible après le séisme, afin d'enregistrer un maximum d'informations sur les traces de surface, avant que l'érosion ne commence son œuvre. À certains endroits cependant, en raison de conditions particulières de sédimentation, ces traces peuvent être préservées car elles sont enfouies sous des sédiments postérieurs au séisme (dans une plaine d'inondation par exemple, où chaque année la rivière va apporter de nouveaux sédiments). La trace de la rupture est donc en quelque sorte fossilisée. Cet apport de sédiments est souvent associé au charriage par la rivière de matière organique qui se dépose en même temps que les sédiments et qui pourra, par la suite, être utilisée pour dater l'âge des dépôts. Ce processus d'enfouissement des ruptures sismiques va éventuellement se répéter lors de chaque séisme. L'objectif des paléosismologues va donc être de repérer ces pièges à sédiments, pour ouvrir une tranchée qui permettra de mettre à jour l'enregistrement le plus long possible de séismes anciens (fig. 1). De manière générale, parce que l'enregistrement sédimentaire n'est pas forcément excellent ou parce qu'on est limité par l'affleurement de la nappe phréatique par exemple, il est souvent difficile d'identifier plus de trois ou quatre séismes successifs dans une tranchée. Il existe cependant quelques sites exceptionnels où il a été possible de documenter un catalogue de sismicité comprenant plus d'une dizaine de séismes. Dans ce cas, les approches statistiques de validation des modèles commencent à avoir un sens.

Dans certains cas particuliers, où la préservation des objets morphologiques est particulièrement propice, il est aussi possible de quantifier directement le déplacement associé à chaque séisme. Cela est particulièrement vrai pour les séismes en décrochement.

Les coraux, témoins des grands séismes de subduction

Les zones de subduction, c'est-à-dire quand une plaque tectonique passe sous une autre, sont le lieu des séismes les plus importants de la planète. Au-delà des destructions directement liées aux séismes, ces événements sont particulièrement dangereux car ils peuvent être associés à des tsunamis eux-mêmes très destructeurs, comme ce fut le cas en Indonésie en 2004. La fosse de subduction, où la faille arrive à la surface, se trouve toujours sous l'eau et il n'est donc pas facile d'y faire des observations directes.

Depuis la fin des années 1990, une équipe de chercheurs du California Institute of Technology a donc eu l'idée d'utiliser les coraux comme marqueurs de la déformation pour reconstruire l'histoire sismique passée de ces zones. La plaque chevauchante (celle qui est au-dessus) se déforme au cours du cycle sismique, modifiant de fait le niveau de la mer pour les îles qui se trouvent sur cette plaque : pendant la phase d'accumulation des contraintes (le temps de préparation du séisme), la partie proche de la fosse, entraînée par la plaque subductante, s'enfonce, provoquant l'immersion des îles proches de la fosse. Inversement, réagissant de façon élastique à la compression, les zones à l'arrière de la fosse se soulèvent, provoquant localement une baisse relative du niveau marin pour les îles qui se trouvent là. Lors du séisme, la déformation accumulée par la plaque chevauchante est relâchée, ce qui provoque un épisode quasi instantané de soulèvement de la côte, la surrection, pour les îles se trouvant directement à proximité de la fosse et, au contraire, un épisode d'immersion pour les îles qui se situent à l'arrière de la fosse. L'idée des chercheurs a donc été d'utiliser des coraux qui ne peuvent se développer qu'à fleur d'eau : l'espèce des porites qui a une forme caractéristique de micro-atoll. S'ils sont trop profonds, ces coraux doivent croître vers le haut pour se rapprocher de la lumière, mais s'ils sont émergés ils meurent, favorisant une croissance horizontale quand le niveau d'eau devient trop faible. La forme en coupe de ces micro-atolls renseigne donc directement sur les variations relatives du niveau de la mer, c'est-à-dire la déformation de la plaque, pendant la durée de vie du corail (environ 150 ans). En échantillonnant différents micro-atolls et en les datant (par mesure des ratios entre les isotopes de l'uranium et du thorium sur la matrice des coraux et en utilisant le fait que ces coraux, comme les arbres, croissent de façon concentrique en fabriquant des cernes annuels qu'il est facile de compter), il a donc été possible d'établir un catalogue des grands séismes ayant affecté l'ensemble de la subduction indonésienne au cours des sept cents dernières années et de montrer que, localement le long de la subduction, les séismes majeurs reviennent environ tous les deux cents ans. La distribution des îles tout le long de la subduction a permis par ailleurs d'évaluer l'extension latérale de ces grands séismes anciens et de se faire une idée plus précise des zones qui sont actuellement les plus proches du seuil de rupture pour un nouveau grand séisme, ce qui est capital pour pouvoir anticiper le séisme.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yann KLINGER : docteur en sismo-tectonique, chargé de recherche au C.N.R.S., Institut de physique du globe de Paris

Classification

Autres références

-

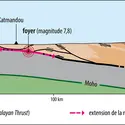

KATMANDOU SÉISME DE (2015)

- Écrit par Yves GAUTIER

- 782 mots

- 1 média

Le 25 avril 2015, à 11 h 56 (heure locale), un important séisme de magnitude 7,8 frappe le centre du Népal. Il est suivi par de nombreuses répliques, dont une de magnitude 6,7 le lendemain du choc principal. Le 12 mai, un nouveau séisme se produit avec les mêmes caractéristiques géophysiques...

-

SISMICITÉ EN FRANCE

- Écrit par Frédéric MASSON

- 7 325 mots

- 9 médias

Lapaléosismologie est l’étude des séismes très anciens (plusieurs millénaires) à partir de l'analyse des traces qu’ils ont laissées dans les formations géologiques superficielles, traces de déformations directes (ruptures de surface) ou induites (liquéfactions). Retrouver ces paléoséismes nécessite...

Voir aussi

- PRÉVISION ET PRÉDICTION DES SÉISMES

- TURBIDITES

- FOSSES OCÉANIQUES

- FAILLES

- SÉDIMENTATION MARINE

- MODÈLE, géologie et géophysique

- TREMBLEMENT DE TERRE

- MAGNITUDE, sismologie

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, géologie

- GLISSEMENTS SOUS-AQUATIQUES

- CORAIL

- DÉFORMATION DES ROCHES

- PLAQUES, géophysique

- CYCLE SISMIQUE

- TRANCHÉE PALÉOSISMOLOGIQUE

- RUPTURE COSISMIQUE

- PORITES

- MIROIR DE FAILLE