PALÉOZOÏQUE ou ÈRE PRIMAIRE

Article modifié le

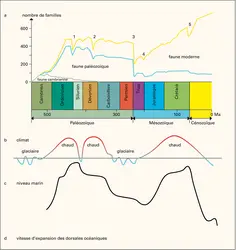

Le Paléozoïque (terme inventé par le géologue anglais John Phillips en 1818), appelé communément ère primaire, est l'ère géologique la plus ancienne des temps phanérozoïques (temps fossilifères), s'étalant de — 542 (+/— 1) millions d'années (Ma) à — 251 (+/— 0,4) Ma, mais aussi la plus longue, ayant duré 291 Ma. Il est encadré par deux événements biologiques majeurs : d'une part, à sa base, l'« explosion cambrienne », qui a vraisemblablement fait suite à une extinction en masse à la fin du Protérozoïque (ère précédente) et qui n'a pas été aussi soudaine que le terme le laisse croire ; d'autre part, à son sommet, la crise biologique de la fin du Permien (dernier système du Paléozoïque), marquant le passage entre les ères paléozoïque et mésozoïque, qui est considérée comme la plus importante des cinq grandes phases d'extinctions d'espèces du Phanérozoïque. Une coupure nette entre les terrains paléozoïques et les terrains mésozoïques est observée en France dans le Massif central et dans les Vosges : les terrains paléozoïques, plissés, ont été rabotés par l'érosion permienne, au point de constituer une « pénéplaine » sur laquelle les terrains du Mésozoïque (débutant par le Trias) se sont déposés en discordance.

C'est au Paléozoïque que se mettent en place les chaînes calédonienne et varisque qui ont fourni de nombreux matériaux pour les activités minières (métaux, charbons, etc.). C'est aussi durant cette période, marquée comme toutes les autres ères géologiques du Phanérozoïque par des crises biologiques et des phases de biodiversification, que s'est accomplie une part essentielle de l'évolution des plantes et des animaux. Par exemple, le passage de la vie aquatique à la vie terrestre, ou terrestrialisation, s'est effectué au Paléozoïque pour tous les eucaryotes pluricellulaires (plantes, invertébrés et vertébrés). Toutefois, les sols, à la formation desquels participent des micro-organismes tels que des bactéries, des algues et des champignons, constituent certainement les traces les plus anciennes du passage à la vie terrestre : ils sont connus depuis l'Archéen (les plus anciens, situés au Canada, dateraient de quelque 3 milliards d'années). C'est à partir du Silurien (de — 443 à — 416 Ma) que se répandent les sols liés au développement de la végétation terrestre. La terrestrialisation correspond à un ensemble de processus complexes qui ont permis, entre autres, l'apparition des tétrapodes (vertébrés) parmi lesquels on compte les reptiles d'où seront issus, au cours du Mésozoïque, les organismes homéothermes représentés par les oiseaux et les mammifères (dont l'homme à la fin du Cénozoïque, la dernière des trois ères du Phanérozoïque qui court jusqu'à l'actuel).

Au Paléozoïque, les masses continentales étaient disposées à la surface de la Terre selon une configuration complètement différente de celle d'aujourd'hui. Cette configuration comprenait notamment un vaste paléocontinent austral dénommé Gondwana (rassemblant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Inde, Madagascar, l'Australie), quasi-pérenne tout au long du Paléozoïque, qui formera, à la fin de cette ère, avec les masses continentales de l'hémisphère Nord, un immense et unique continent : la Pangée.

Chronologie et subdivisions

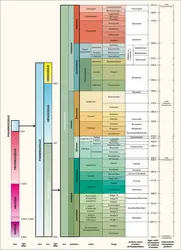

Le Paléozoïque est découpé en trois « sous-ères » : le Paléozoïque inférieur, représenté par les systèmes Cambrien (de — 542 à — 488 Ma) et Ordovicien (de — 488 à — 443 Ma) ; le Paléozoïque moyen, avec le Silurien (de — 443 à — 416 Ma) et le Dévonien (de — 416 à — 359 Ma) ; enfin, le Paléozoïque supérieur, comprenant le Carbonifère (de — 359 à — 299 Ma) et le Permien (de — 299 à — 251 Ma). Ces trois intervalles de temps sont encadrés par des événements glaciaires d'ampleur mondiale : la série de glaciations à la fin du Protérozoïque, vers — 850 à — 570 Ma (hypothèse de la « Terre boule de neige fondue ») ; la glaciation hirnantienne de la fin de l'Ordovicien, vers — 445 à — 443 Ma ; l'épisode glaciaire du Dévonien-Carbonifère, vers — 370 à — 360 Ma ; et la glaciation gondwanienne du Permo-Carbonifère. Ces événements climatiques seraient la cause majeure des grandes crises biologiques observées durant ces périodes. Les subdivisions du Paléozoïque, comme toutes celles des ères géologiques correspondant à des séries sédimentaires fossilifères, sont définies sur des mesures du temps fondées sur des fossiles, ce qu'on appelle la biostratigraphie. Cela exige de disposer de points de repère sur lesquels seront calées toutes les échelles stratigraphiques locales. Ces étalons de valeur internationale sont élaborés par la Commission internationale de stratigraphie de l'Union internationale des sciences géologiques (fig. 1).

Au cours des xixe et xxe siècles, la méthode qui a permis d'élaborer l'échelle stratigraphique était fondée sur la succession d'étages définis à partir de leur stratotype, c'est-à-dire à partir de leur coupe géologique type. Ainsi en est-il par exemple du Gédinnien (de Gedinne en Belgique), du Givétien (de Givet en France), du Tournaisien (de Tournai en Belgique) ou du Stéphanien (de Saint-Étienne en France). La méthode qui prévaut aujourd'hui se fonde sur la définition des « limitotypes », c'est-à-dire des stratotypes caractérisant la limite inférieure d'un étage, d'un sous-système ou d'un système. Ces limitotypes sont établis sur la base de l'apparition de fossiles marins caractéristiques qui présentent une durée de vie courte mais une vaste répartition géographique (fossiles dits stratigraphiques). Chaque limitotype est défini par l'apparition d'une espèce particulière de (micro)fossile dans un banc particulier d'une coupe de terrain spécifiée. Ce point précis est ce qu'on appelle un point stratotypique mondial ou P.S.M. (en anglais G.S.S.P. pour global stratotype standard-section and point).

Ce découpage fournit un cadre chronologique dit « relatif » où chaque unité de roche correspondant à une unité de temps est située soit au-dessus, soit en-dessous d'une autre unité : elle lui est soit postérieure, soit antérieure (s'il s'agit d'une série sédimentaire non inversée). Plusieurs méthodes d'analyse radio-isotopique dites « absolues » permettent de caler des âges en millions d'années sur cette échelle stratigraphique. Elles fournissent un cadre chronologique assez précis (fig. 1). Il existe d'autres méthodes de datation « relatives » qui sont appliquées au Paléozoïque, mais avec moins de précision que pour les périodes ultérieures (Mésozoïque et Cénozoïque) : il s'agit de l'échelle de polarité paléomagnétique (magnétostratigraphie), de celle des variations du niveau de l'océan mondial (eustatisme), des diverses échelles fondées sur le dosage d'éléments chimiques (chimiostratigraphie : par exemple le δO18), de l'échelle de susceptibilité magnétique, etc.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain BLIECK : docteur ès sciences (doctorat d'État), agrégé de l'Université, directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ACANTHODIENS

- Écrit par Philippe JANVIER

- 817 mots

- 4 médias

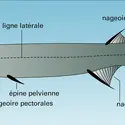

Les acanthodiens (Acanthodii Owen, 1846 ; du gr. acantha, épine) sont un groupe de vertébrés à mâchoires, ou gnathostomes, éteints, connus par des fossiles de l'ère primaire, ou Paléozoïque. Ils sont les plus anciens gnathostomes certains à apparaître dans le registre fossile, à...

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

...doute encore séparés). Cette mer, dont la Méditerranée est la fille, a reçu les noms de Téthys ou de Mésogée. Elle va évoluer tout au long des temps paléozoïques pour se refermer lors de l'orogenèse calédono-hercynienne. Celle-ci aura pour résultat d'accoler le bouclier baltique à la Laurentia, puis... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Originelles, et remontant au moins au Paléozoïque, alors que les Amériques représentaient la façade occidentale (dans les coordonnées géographiques actuelles) de ce qui allait devenir la Pangée, les relations avec le Pacifique se sont poursuivies au cours du Secondaire et du Tertiaire, alors que les... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

Les formations de ces âges affleurent sous la forme de lambeaux dispersés préservés de l'érosion qui font partie d'une zone plissée intracratonique. On peut citer le bassin de Bangemall, en Australie de l'Ouest, les bassins de plate-forme relativement peu déformés comme ceux d'Amadeus, de Ngalia, de... - Afficher les 35 références

Voir aussi

- EUCARYOTES

- SAPROLÉGNIALES

- DEUTÉROSTOMIENS

- OROGENÈSE

- GLACIAIRES ÉPOQUES

- CONTINENT

- EUSTATISME

- PANGÉE

- EXTINCTIONS EN MASSE, biologie

- CRISES BIOLOGIQUES, paléontologie

- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES

- ÈRES, géologie

- OSTRACODES

- MICROFOSSILES

- GRÈS ROUGES CONTINENT DES VIEUX

- PROTOSTOMIENS

- CANADA, géographie

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES

- ÉTAGES, stratigraphie

- ÉDIACARIEN

- PHANÉROZOÏQUE

- MISSISSIPPIEN

- CONODONTES

- SEPKOSKI JOHN (1948-1999)

- ACRITARCHES

- REFROIDISSEMENT CLIMATIQUE

- ANIMAL RÈGNE

- RÉCIFS

- EFFET DE SERRE

- NIVEAU DES MERS

- BIOSTRATIGRAPHIE

- CALOTTE GLACIAIRE

- COLLISION, géologie

- IAPETUS

- STRATOTYPE

- PALÉOBOTANIQUE

- RESSOURCES MINIÈRES

- PANTHALASSA

- LOPHOTROCHOZOAIRES

- ECDYSOZOAIRES