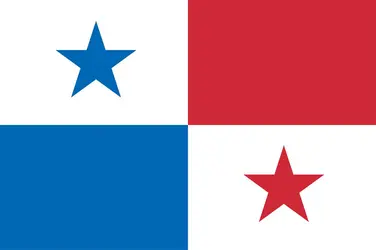

PANAMÁ

| Nom officiel | République du Panamá |

| Chef de l'État et du gouvernement | José Raúl Mulino - depuis le 1er juillet 2024 |

| Capitale | Panamá |

| Langue officielle | Espagnol |

| Population |

4 458 759 habitants

(2023) |

| Superficie |

75 320 km²

|

Article modifié le

Histoire

Les vicissitudes d'une position interocéanique

Une province sécessionniste de Colombie (1821-1861)

Le 28 novembre 1821, l'ensemble des provinces de Panamá (l'ancienne gobernación de Tierra firme ou Castilla de oro), qui comptait alors quelque 80 000 habitants, se déclarait « libre et indépendant du gouvernement espagnol » et, volontairement, se rattachait à l'« État républicain de Colombie ». Parler de sentiment national à cette occasion serait sans doute hâtif, mais il est certain que la singulière position de l'isthme, relais du commerce entre l'Espagne et l'Amérique du Sud, l'« orgie mercantile » des grandes foires de Portobelo, les éléments cosmopolites qu'elles attiraient avaient suscité une mentalité particulière. Toute cette activité avait considérablement décru depuis qu'à la suite de l'état d'insécurité provoqué par la piraterie les galions empruntaient la route du cap Horn ; mais les difficultés de l'Espagne, au début du xixe siècle, et l'affluence des navires anglais venaient justement de rendre vie au commerce interocéanique. Or les autorités espagnoles restaurées, revenues au rigoureux monopole antérieur, prétendaient s'opposer à cette renaissance. La réaction libre-échangiste allait jouer un rôle déterminant dans cette prise de conscience de la spécificité panaméenne. Bolívar, qui réunit à Panamá le premier Congrès panaméricain (1826), ne prophétisait-il pas que l'isthme serait un jour l'« emporium de l'univers » et le siège de la « capitale de la Terre » ?

Cette préoccupation mercantile allait d'ailleurs rester présente dans les doléances formulées par l'oligarchie commerçante panaméenne, tout au long du xixe siècle, contre la Colombie. On reprochait à Bogotá, la lointaine capitale, de négliger les intérêts de l'isthme. À vrai dire, seule la géographie politique coloniale avait créé des liens que la nature démentait ; entre Panamá et la Colombie, l'impénétrable forêt vierge et le relief abrupt du Darién formaient un obstacle demeuré jusqu'à nos jours infranchissable, et les relations ne pouvaient s'effectuer que par mer. En outre, les guerres civiles qui déchiraient continuellement la métropole, leur cortège de désordres et d'incertitudes apparaissaient incompatibles avec la sécurité que réclament les affaires. De là les tentatives répétées de sécession qui jalonnent le siècle : 1830-1831, 1840 ; en 1861, les révoltés en vinrent même à envisager l'opportunité de transformer Panamá en un protectorat des grandes puissances : États-Unis, France, Grande-Bretagne. En effet, depuis une décennie, des perspectives brillantes étaient apparues ; à la suite de la découverte des mines d'or de Californie, en 1848, un flot d'aventuriers se ruaient vers la côte Pacifique des États-Unis ; ils accouraient nombreux sur les plages de l'Amérique centrale, là où le passage était le plus facile : isthme mexicain de Tehuantepec, dépression du grand lac de Nicaragua et, naturellement, isthme de Panamá. Même pour les Américains de la côte est, le voyage par mer était préférable à la traversée de leur immense pays : une compagnie formée à New York obtint facilement du gouvernement colombien la concession nécessaire à la construction d'une voie ferrée et commença les travaux dès 1849. Malgré les difficultés inouïes, dues à la nature des sols, au climat éprouvant et aux maladies, la ligne fut achevée et le premier train traversa l'isthme le 27 janvier 1855. Panamá retrouvait ainsi sa vocation de terre de passage. L'affluence des hommes et des marchandises était telle qu'on parla d'une « ère californienne ». La négligence ou l'égoïsme du gouvernement de Bogotá, les dérèglements de la politique colombienne devinrent alors insupportables aux Panaméens.

Neutralisation de l'isthme (1850)

Les Panaméens étaient d'autant moins disposés à tolérer la tutelle colombienne que la croissance du commerce international et le développement de la navigation à vapeur rendaient de plus en plus évidente la nécessité de percer l'isthme. En fait, depuis que les conquérants espagnols avaient mesuré l'étroitesse de ce dernier, l'idée n'était pas nouvelle. Innombrables sont les projets formés durant la période coloniale ou la première moitié du xixe siècle, aussi bien par de véritables savants que par des aventuriers de tout calibre.

Les Américains semblaient particulièrement bien placés, d'autant plus que, depuis qu'ils s'étaient installés sur les rives du Pacifique, il leur devenait indispensable de s'assurer la liberté des routes interocéaniques. C'est ce que voyait parfaitement l'un de leurs plus habiles diplomates, l'envoyé spécial en Amérique centrale George Ephraim Squier. Néanmoins, les États-Unis manifestèrent longtemps de la répugnance à s'engager au-delà du río Grande. En 1846 déjà, le président Polk (1845-1849) avait accueilli sans enthousiasme l'offre du président colombien Tomás Cipriano Mosquera de garantir la souveraineté de la Colombie sur l'isthme et la neutralité de celui-ci, garantie clairement dirigée contre les visées britanniques. Finalement, Polk défendit ce traité (connu sous le nom de traité Bidlack-Mallarino) devant le Sénat, soulignant qu'il s'agissait surtout d'« assurer à toutes les nations, à égalité, le libre passage à travers l'isthme » et que le vœu des États-Unis était d'obtenir une garantie similaire de la part des grandes puissances, notamment de la Grande-Bretagne et de la France.

C'étaient avant tout les ambitions de l'Angleterre qui inquiétaient les pays centre-américains, la Colombie et les États-Unis ; Londres disposait en effet de solides atouts dans la région : le territoire de Belize (ou Honduras britannique) et le protectorat sur le prétendu « royaume de Mosquitie », sur la côte atlantique du Nicaragua. Le traité Clayton-Bulwer (1850) parut écarter cette menace, la Grande-Bretagne et les États-Unis s'engageant à respecter l'indépendance de l'Amérique centrale et à ne pas rechercher le contrôle d'une éventuelle voie interocéanique.

Un tel désintéressement ne devait pas durer. À peine réglée la grave crise de la guerre de Sécession, les États-Unis, prenant une conscience aiguë de leur énorme puissance, allaient regarder plus décidément vers le sud ; dès la présidence du général Grant (1869-1877), la « théorie du destin manifeste » (manifestdestiny) était exposée sans fard et Grant lui-même déclarait que le canal interocéanique devrait être « un canal américain, construit avec de l'argent américain, sur un sol américain ». Et pourtant ce sont les Français qui paraissent devoir mener à bien l'entreprise, réaliser le rêve séculaire des Panaméens.

Construction et exploitation du canal

Les sociétés françaises du canal (1875-1903)

En 1875 est fondée à Paris la Société civile du canal interocéanique du Darién, dont l'âme est le lieutenant Louis Napoléon Bonaparte Wyse ; celui-ci effectue, en compagnie d'Armand Reclus et de l'ingénieur colombien (panaméen) Pedro J. Sosa, deux expéditions en Amérique centrale et obtient de Bogotá l'autorisation de construire le canal. Mais c'est le congrès de Paris d'août 1879 qui marque vraiment le départ de l'opération. Convoqué par la Société civile et réunissant cent trente-cinq délégués de vingt-trois pays, ce congrès est vite dominé par la puissante personnalité de Ferdinand de Lesseps, auréolé de la gloire que lui vaut la réussite de Suez (1869). Dix-neuf projets sont examinés à la lumière des innombrables rapports antérieurs. Lesseps fait adopter celui qu'a présenté Wyse : le canal sera creusé à travers l'isthme de Panamá, entre la baie de Limón (sur la côte atlantique) et celle de Panamá (sur la côte pacifique) ; d'une longueur de 75 kilomètres, utilisant les cours du río Chagres (versant atlantique) et du río Grande (versant pacifique), ce sera un canal à niveau et sans tunnel. Et, sous les applaudissements, Lesseps annonce qu'il accepte de diriger l'entreprise.

Tous les témoins s'accordent à reconnaître le charme extraordinaire de cet homme qui, malgré ses soixante-quatorze ans, conserve une vitalité, un optimisme qui balaient tous les obstacles. Son amour du faste fera parfois douter d'une honnêteté pourtant irréprochable. Cela suffira-t-il à compenser son ignorance des problèmes techniques et administratifs ? Rares sont ceux qui se posent la question. Après un voyage à Panamá et aux États-Unis, où rien ne l'a rebuté, ni la nature de l'isthme ni les réticences du président Hayes (1877-1881), rencontré à Washington, il organise la propagande et lance le premier emprunt : 300 millions de francs en 600 000 actions de 500 francs (déc. 1880). Le coût des travaux a été évalué à 512 millions de francs (alors que le congrès l'avait estimé à plus d'un milliard). L'emprunt est un triomphe, on ne peut satisfaire tous les demandeurs ; ceux-ci sont en majorité de petits épargnants : sur 104 345 porteurs, 80 839 n'ont acquis qu'une à cinq actions. En octobre 1880 est constituée la Compagnie universelle du canal interocéanique (qui a racheté la Société civile) et les travaux commencent en janvier de la même année. Lesseps annonce qu'ils seront terminés en 1888.

On connaît la suite : il s'avère que les difficultés techniques ont été largement sous-estimées ; aux rigueurs du climat s'ajoutent les maladies, fièvre jaune et malaria, qu'on ne peut combattre efficacement car on ignore quel en est le vecteur ; la moyenne annuelle des décès, entre 1881 et 1888, s'élèvera à 60 p. 1 000 ; enfin, du point de vue administratif et financier, la gestion de la Compagnie se caractérise par une étonnante insouciance. Travail de Sisyphe, le canal est également un gouffre. Le Bulletin du canal interocéanique, ainsi qu'une presse accusée bientôt d'avoir été achetée, entretient cependant l'optimisme. On lancera sept nouveaux emprunts, mais l'enthousiasme du début ne cesse de décroître, et aucun d'entre eux ne sera couvert. On peut pourtant penser, avec l'historien américain G. Mack, que la cause de l'échec final fut, plus que les maladies, l'incompétence et le gaspillage – passablement exagérés par les ennemis de la Compagnie –, l'obstination de Lesseps à renoncer au canal à niveau. En 1886, un de ses ingénieurs, Philippe Bunau-Varilla, proposa un système d'écluses qui aurait considérablement réduit les frais ; mais Lesseps ne céda qu'à la fin de 1887. Il était trop tard : le 14 décembre 1888, le gouvernement français se saisissait de l'affaire et la Compagnie était déclarée en faillite ; elle fut dissoute en mai 1889.

Frappé à mort, le héros de Suez sombre dans la sénilité ; ainsi du moins restera-t-il en marge de la campagne de calomnies qui va se déchaîner ; il s'éteint en décembre 1894. Le scandale a éclaté, en effet, en 1891 ; les dirigeants de la Compagnie sont traduits devant les tribunaux. S'ils sont finalement absous du chef de fraude, ils sont condamnés, ainsi que plusieurs hommes politiques, pour corruption ; on a trouvé des talons de chèques prouvant que certaines personnalités avaient reçu de l'argent pour favoriser l'émission des derniers emprunts. La fureur populaire gronde contre les « chéquards », les « panamistes ». L'équité des sentences prêtera d'ailleurs à discussion, et la lumière n'a jamais été faite sur certains aspects de cette affaire.

Afin de poursuivre les travaux, une nouvelle société est constituée : la Compagnie nouvelle du canal de Panamá. Mais la confiance est irréparablement ruinée : en 1898, ayant déjà dépensé la moitié de son capital, la Compagnie nouvelle offre au président McKinley de céder au gouvernement américain la propriété du canal et tous les droits y afférents. L'heure des États-Unis est venue.

Mainmise des États-Unis (1901-1903)

Le gouvernement de Washington est désormais convaincu que le canal interocéanique lui est indispensable. Cette même année 1898, la guerre contre l'Espagne est venue renforcer le sentiment de puissance des États-Unis, en même temps qu'elle a démontré la nécessité d'une voie permettant de faire passer rapidement leur flotte d'un océan à l'autre. Theodore Roosevelt est décidé à l'obtenir.

Il fallait d'abord lever l'interdit posé par le traité Clayton-Bulwer ; c'est chose faite avec l'accord Hay-Pauncefote, de novembre 1901 ; Londres rend à Washington sa liberté. Mais l'avenir de Panamá n'est pas pour autant assuré ; il existe en effet aux États-Unis un lobby puissamment organisé en faveur de la voie nicaraguayenne. Renverser ce courant, voilà la tâche à laquelle va se consacrer avec autant de fougue que d'habileté Philippe Bunau-Varilla. Convaincu depuis longtemps que la seule solution à la catastrophe de 1888 était la cession aux États-Unis, il affirmera plus tard avoir agi pour défendre les intérêts de l'isthme ; il défend également ceux des actionnaires qui souhaitaient ne pas tout perdre dans le naufrage. De son côté, l'envoyé colombien, Carlos Martínez Silva, tente de faire pencher la balance en faveur de son pays. Leurs efforts sont couronnés de succès : le 22 janvier 1903 est signé le traité Hay-Herrán, par lequel la Colombie autorise la Compagnie nouvelle à transférer tous ses droits aux États-Unis et concède à ceux-ci, pour une durée de cent ans, la construction et l'exploitation du canal, ainsi qu'une bande de territoire de 5 kilomètres de part et d'autre de la voie. Le Sénat américain approuve, tout semble réglé. Il n'en est rien : en août, le Congrès colombien rejette le traité comme attentatoire à la souveraineté nationale.

Décision on ne peut plus inopportune ; Roosevelt est résolu à agir à tout prix et, de leur côté, les Panaméens sont indignés ; de la conjonction de ces sentiments va naître l'indépendance de l'isthme. Le 3 novembre 1903, tandis que des vaisseaux de guerre américains mouillent devant les villes de Colón et de Panamá, une juntaprovisional de gobierno, composée de José A. Arango, Federico Boyd et Tomás Arias, proclame la sécession. Le 4, l'acte d'Indépendance énumère les griefs longtemps accumulés contre la Colombie, dont Panamá se sépare « sans rancœur et sans joie ». Devant le déploiement des forces américaines, les troupes envoyées par Bogotá n'ont plus qu'à se rembarquer. Le 6, les États-Unis reconnaissent le nouvel État.

Le gouvernement provisoire désigne aussitôt Bunau-Varilla comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington, afin d'entamer la négociation du canal. Avec une célérité suspecte, celui-ci rédige en compagnie du secrétaire d'État le traité qui porte leur nom : Hay-Bunau-Varilla, signé le 18 novembre 1903, la veille de l'arrivée des envoyés panaméens. Or ce traité, tout en reprenant les clauses de l'accord Hay-Herrán, en aggrave singulièrement les servitudes. La concession du canal et de la zone adjacente devient une concession « à perpétuité » et la largeur de cette zone passe de 10 kilomètres à 10 miles (art. 2) ; la juridiction sanitaire et de police, qui devait être exercée par des autorités et des tribunaux mixtes, le sera exclusivement par les États-Unis ; ceux-ci se voient désormais concéder « sans limitation » les terres et les eaux nécessaires au fonctionnement du canal en dehors de la Zone, tout cela également à perpétuité (art. 2 et 4) ; enfin, alors qu'aux termes du traité Hay-Herrán les droits et les privilèges concédés aux États-Unis n'affectaient pas la souveraineté colombienne sur ce territoire, l'article 3 du nouveau traité stipule que ceux-ci agiront « comme s'ils étaient souverains du territoire ». En échange, les États-Unis garantissent l'indépendance de la jeune république (art. 1er), ce qui, en fait, leur donne la possibilité d'intervenir à tout moment dans ses affaires ; ils lui verseront à la ratification du traité une indemnité de 10 millions de dollars et, neuf ans après cette date, une annuité de 250 000 dollars (art. 14). Qualifié d'« ignominie juridique », ce texte soulève aussitôt l'indignation des Panaméens qui, aujourd'hui encore, vouent Bunau-Varilla aux gémonies. Pourtant, le gouvernement provisoire ratifie l'accord dès le 2 décembre 1903.

Fin des travaux (1904-1914)

En mai 1904, la Compagnie nouvelle avait transféré aux États-Unis la propriété du canal, recevant en paiement 40 millions de dollars, alors que ses prétentions initiales s'élevaient à plus de 100 millions. Les travaux reprennent immédiatement. Après quelques tâtonnements, ils sont conduits de main de maître par le colonel George Washington Goethals, ingénieur en chef. L'entreprise soulève l'enthousiasme de l'opinion ; elle est pour le peuple américain, écrit un contemporain, « ce que la construction des cathédrales était pour le peuple français au Moyen Âge ». Quelques années auparavant, Ronald Ross avait identifié le moustique Anopheles comme vecteur de la malaria qui sévissait sur le territoire et Walter Reed précisé le rôle d'un autre moustique, Aedes Aegypti (stégomyie), dans la propagation de la fièvre jaune ; de rigoureuses mesures de prophylaxie entraîneront leur disparition rapide. 45 000 ouvriers évacueront, à l'aide de machines modernes, plus de 250 millions de mètres cubes ; un barrage sur le río Chagres formera un lac artificiel de 432 kilomètres carrés (lac Gatún) ; un premier jeu d'écluses (Gatún) amènera le bateau venant de Colón (rive atlantique) au niveau du lac (26 m) ; deux autres jeux d'écluses (Pedro Miguel et Miraflores) le ramèneront au niveau du Pacifique, à Panamá. L'inauguration officielle a lieu le 15 août 1914 ; ce jour-là, le vapeur Ancón, de 10 000 tonneaux, ayant à son bord le président panaméen Belisario Porras et le secrétaire d'État américain à la Guerre, traverse l'isthme en neuf heures trente. L'éclat des cérémonies est terni par le début de la Première Guerre mondiale, et le président Wilson doit renoncer à y assister.

La république du Panamá et la Canal Zone

Depuis lors, la question du canal n'a cessé de dominer la vie publique panaméenne. Forts de leurs droits, les États-Unis se sont solidement installés dans leur zone de 1 435 kilomètres carrés, qui coupe en deux le territoire de la république. Bien qu'exclues juridiquement de la zone, les deux principales villes, Panamá (la capitale) et Colón, s'y trouvent géographiquement englobées. Le gouverneur de la C.Z. (Canal Zone), qui est également président de la Compagnie du canal (dont le seul actionnaire est le secrétaire d'État à la Défense américain) est nommé directement par le président des États-Unis, avec approbation du Sénat ; il s'agit presque toujours d'un ingénieur général du génie militaire. Le caractère de « voie intérieure » que présente le canal pour les États-Unis (leurs navires, naviguant d'une côte à l'autre, forment environ 65 % du trafic total) a d'ailleurs accentué cet aspect militaire : on compte actuellement dans la C.Z. plusieurs forts, trois bases d'aviation, des batteries de lancement d'engins téléguidés, un escadron de chars et une base navale. La Zone est également le siège du quartier général des forces armées américaines dans les Caraïbes ; enfin, plusieurs écoles militaires entraînent officiers et sous-officiers des armées de divers pays latino-américains. D'une manière générale, on peut dire que toutes les activités de la C.Z. sont entre les mains du gouvernement américain et que tout, directement ou indirectement, lui appartient.

« Îlot de luxe dans un océan de pauvreté », la C.Z. entretient à Panamá un antagonisme racial permanent. Bien que la distinction entre gold roll et silver roll ait été officiellement abolie, les employés américains continuent à être payés trois à cinq fois plus que les Panaméens. De leur côté, les commerçants nationaux se plaignent amèrement de la concurrence déloyale que leur font les « commissariats », ou magasins de la Zone, qui reçoivent en franchise les produits américains. Panamá estime enfin que l'annuité versée par les États-Unis (1 930 000 dollars depuis 1955) est ridicule, alors que le canal rapporte annuellement plus de 55 millions de dollars en péage et que le capital investi a déjà été amorti plus de deux fois.

Les gouvernement panaméens ont donc axé leur politique sur la révision des accords de 1903. Certes, on ne peut ignorer que ces revendications servent souvent à détourner l'attention de l'opinion des problèmes intérieurs bien réels. En effet, si les diverses constitutions que s'est données Panamá proclament les principes de la démocratie et du gouvernement représentatif, elles ne sauraient dissimuler que le pouvoir appartient en fait à un petit nombre de grandes familles et que si le pays dispose, grâce au canal, d'un revenu par tête qui figure parmi les plus élevés d'Amérique latine, la structure des revenus laisse subsister, à côté de fortunes spectaculaires, une effrayante misère. Il n'en est pas moins vrai que les revendications officielles poursuivent deux objectifs parfaitement justifiables : la récupération partielle des profits d'une affaire fort rentable et des satisfactions pour le sentiment national.

En 1936, à la faveur de la politique de « bon voisinage » de Franklin D. Roosevelt, Panamá obtenait une première modification du traité de 1903 : les États-Unis renonçaient notamment à « garantir » l'indépendance de la république et à y intervenir « pour rétablir l'ordre public ». Élu en 1952, le colonel José Antonio Remón, ancien commandant de la garde nationale, fait aussitôt campagne pour une nouvelle révision, sur le thème « Panamá ne veut ni millions ni aumônes ; il veut la justice ». Le traité Eisenhower-Remón, de janvier 1955, sans remettre en cause les bases du traité de 1904, concède aux Panaméens nombre d'avantages. Remón est d'ailleurs assassiné dans des circonstances mystérieuses quelques jours avant la ratification de l'accord. Les revendications ne cessent pas pour autant et, plus qu'aux questions économiques, touchent désormais au problème de la souveraineté des États-Unis sur la Zone ; les incidents se multiplient, dans lesquels les étudiants jouent un rôle prépondérant. Ils amènent les présidents Eisenhower et Kennedy à admettre que le drapeau panaméen pourra flotter dans la C.Z., sur les établissements civils, à côté du drapeau américain.

Mais en janvier 1964, la « maladresse » du gouverneur, le général Robert J. Flemming, qui fait enlever les hampes, provoque de graves émeutes ; il y a une vingtaine de tués et des centaines de blessés et le président Roberto Chiari rompt les relations diplomatiques avec les États-Unis « aussi longtemps que le traité de 1903 n'aura pas été totalement révisé ». Les relations seront rétablies en avril de la même année, sur promesse faite par Washington d'entamer immédiatement un examen exhaustif des causes du différend, « sans limitation ni condition préalable d'aucune sorte ».

Plusieurs facteurs en rendent la solution ardue pour Panamá. En particulier, même si la sensibilité nationale en est légitimement heurtée, même s'il exerce une action perturbatrice sur la population et l'économie du pays, le canal représente, malgré un recul constant, la moitié des revenus extérieurs de Panamá et près de 7 % de son P.I.B. (produit intérieur brut).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- David GARIBAY : maître de conférences en science politique à l'université de Lyon-II-Lumière

- Lucile MÉDINA-NICOLAS : professeur agrégée de géographie, université de Montpellier-III

- Alain VIEILLARD-BARON : professeur au lycée franco-mexicain de Mexico

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

PANAMÁ, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Comprenant l'extrême sud du Nicaragua, le Costa Rica et lePanamá, l'Amérique centrale isthmique possède une croûte, de nature océanique, écaillée et redoublée, épaisse de plus de 40 kilomètres. Le substratum océanique, déformé, affleure essentiellement sur sa façade pacifique, dans des péninsules... -

BALBOA VASCO NÚÑEZ DE (1475 env.-1519)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 585 mots

Conquistador espagnol qui découvrit le Pacifique. Appartenant à la noblesse galicienne, Vasco Núñez de Balboa accompagna Rodrigo de Bastidas, explorateur de la côte colombienne et de la côte septentrionale de l'isthme de Panamá, et s'établit ensuite dans l'île d'Hispaniola...

-

CÉNOZOÏQUE

- Écrit par Marie-Pierre AUBRY

- 7 602 mots

- 7 médias

...Rocheuses, initiée à la fin du Crétacé, se poursuivit durant tout le Paléogène. Plus récente, d'âge néogène, la Cordillère des Andes a la même origine. L'isthme de Panamá, qui relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, résulte de la subduction récente (Miocène-Pliocène) des plaques océaniques... -

CHIRIQUÍ

- Écrit par Susana MONZON

- 318 mots

Située dans la portion occidentale du Panamá, la province de Chiriquí est très liée au sud du Costa Rica avec lequel il constitue l'aire culturelle appelée Grande Chiriquí.

Entre 500 et 700 s'est développée la culture de Barriles, dont le site éponyme se trouve dans les hautes terres...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- ARIAS ARNULFO (1901-1988)

- DELVALLE ERIC (1937- )

- BALLADARES ERNESTO PÉREZ (1946- )

- BARLETTA NICOLÁS ARDITTO (1938- )

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- PAUVRETÉ

- MOSCOSO MIREYA (1946- )

- BASES MILITAIRES STRATÉGIQUES

- AMÉRIQUE CENTRALE

- BUNAU-VARILLA PHILIPPE (1860-1940)

- TORRIJOS MARTIN (1963- )

- CHÉQUARDS

- CONTADORA GROUPE DE

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique centrale et Mexique

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- COLÓN, Panamá

- TERTIAIRE SECTEUR

- TORRIJOS OMAR (1929-1981)

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865

- CLAYTON-BULWER TRAITÉ (1850)

- HAY-BUNAU-VARILLA TRAITÉ (1903)

- ZONES FRANCHES

- TRAFIC DE DROGUE

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- TORRIJOS-CARTER TRAITÉS DE (1977)