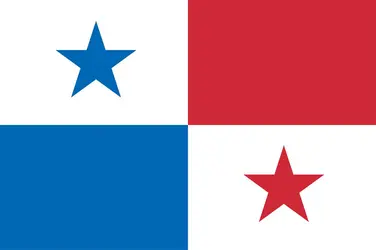

PANAMÁ

| Nom officiel | République du Panamá |

| Chef de l'État et du gouvernement | José Raúl Mulino - depuis le 1er juillet 2024 |

| Capitale | Panamá |

| Langue officielle | Espagnol |

| Population |

4 458 759 habitants

(2023) |

| Superficie |

75 320 km²

|

Article modifié le

Le Panamá de Torrijos à nos jours

Omar Torrijos au pouvoir : régime fort et affirmation de la souveraineté nationale

Arnulfo Arias a remporté l'élection présidentielle de mai 1968 dans un contexte agité ; il devient alors président pour la troisième fois (1940, 1949 et 1968). Mais ses soutiens politiques sont hétéroclites (une partie des grandes familles traditionnelles, des secteurs réformistes, un secteur des officiers de la garde nationale), et sa tentative d'éliminer d'éventuels adversaires en modifiant la hiérarchie de la garde nationale lui est fatale ; cette dernière le renverse par un coup d'État le 11 octobre 1968. L'intervention des militaires, censée être provisoire, va instituer un régime fortement personnalisé.

En quelques mois, le colonel Omar Torrijos (devenu général en 1969) s'impose à la fois comme le commandant de la garde nationale et le dirigeant de la junte au pouvoir. Il gouverne de fait le pays jusqu'à sa mort en 1981, sans avoir le titre officiel de chef d'État. En 1972, une nouvelle Constitution lui reconnaît le rôle de « chef suprême de la révolution panaméenne ». Elle met également en place un pouvoir populaire et prévoit des élections législatives en 1978. L'Assemblée nationale, dans laquelle les partisans de Torrijos sont majoritaires, élit Aristides Royo à la présidence de la République, une charge uniquement symbolique.

Avec un discours nationaliste et modernisateur, Torrijos entend donner à son pays un visage nouveau. Personnalité charismatique, gouvernant de manière personnelle et directe, il dispose d'un véritable soutien populaire, en particulier parmi la population la plus défavorisée. Il sait également rallier le soutien de l'élite traditionnelle, en ne remettant pas en cause son poids économique. Le pouvoir de Torrijos repose sur le contrôle et la fidélité de la garde nationale, utilisée en particulier contre ses opposants, et sur la direction des services secrets, confiée dès 1970 à Manuel Noriega, officier de la garde nationale qui a soutenu le coup d'État de 1968. Ce n'est qu'en 1979 qu'il crée un parti, le Parti révolutionnaire démocratique (Partido Revolucionario Democrático, P.R.D.), mais celui-ci ne parviendra jamais à un haut niveau d'organisation.

Sur le plan de la politique interne, il lance, dès 1969, un vaste programme de réforme agraire, il nationalise l'énergie et les télécommunications et crée des entreprises publiques dans l'industrie et l'agro-exportation. Il établit également, en 1972, un nouveau Code du travail. L'investissement public est financé par une dette extérieure, qui devient très importante (2,2 milliards de dollars en 1980), mais aussi par de larges ouvertures faites au secteur bancaire étranger. Des conditions très favorables sont, en effet, proposées aux banques (taxation faible, secret bancaire) contre l'obligation de contribuer au financement de la politique économique du gouvernement.

La politique étrangère de Torrijos est audacieuse et témoigne de sa capacité à s'affranchir de la tutelle de Washington. Il rétablit les relations diplomatiques avec Cuba en 1974, adhère au mouvement des non-alignés en 1975, soutient les sandinistes au Nicaragua. C'est sur la question du canal de Panamá que le changement s'avère le plus important. À l'issue de longues négociations, il obtient, en février 1974, la signature d'une « déclaration de principe » qui établit la fin de la propriété à perpétuité du canal par les États-Unis. En septembre 1977, il signe, à Washington, les traités Torrijos-Carter qui remplacent les traités de 1903, véritable aboutissement de sa politique : le canal passera sous souveraineté panaméenne le 31 décembre 1999. Pendant la période transitoire, les deux pays devront le gérer ensemble. Le Panamá reçoit une part accrue des droits sur le trafic. Au niveau militaire, le retrait des troupes nord-américaines est programmé, même si les États-Unis se réservent le droit de protéger militairement la zone du canal en cas de conflit, et conservent une priorité de passage pour leurs navires de guerre. L'application par le gouvernement nord-américain est toutefois limitée par la loi votée au Congrès des États-Unis, en 1979, qui permet de garder une forte influence dans la gestion du canal. Tout au long des années 1980, face à la crise régionale en Amérique centrale (victoire des sandinistes au Nicaragua en 1979, puis développement de la guérilla anti-révolutionnaire de la Contra, insurrections révolutionnaires au Salvador et au Guatemala), les gouvernements Reagan (1981-1989) puis Bush (1989-1993) feront voter des mesures renforçant leurs capacités d'intervention militaire sur le canal.

Le 31 juillet 1981, le général Torrijos meurt dans un mystérieux accident d'avion. Homme fort du Panamá pendant près de douze ans, il a su faire évoluer son pays d'une position de subordination politique envers les États-Unis à un État moderne, affirmant sa souveraineté et profitant de sa position géostratégique pour moderniser et diversifier son économie, tout en pratiquant une politique de redistribution sociale. Selon ses propos, il a réussi à transformer « cette caricature de pays en une nation », et à faire rentrer son pays dans la zone du canal. À sa mort, son héritage demeure, néanmoins, encombrant. Le président Royo n'a pas de véritable rôle politique. Le P.R.D. est une structure faible, construite autour de la figure de son dirigeant, sans appareil partisan. Les autres partis (le Parti panaméiste authentique, la formation d'Arnulfo Arias, ou les petits partis libéral et républicain, qui autrefois représentaient les intérêts de l'élite traditionnelle) ont été très affaiblis. La garde nationale est la seule organisation consolidée. Ses cadres ont investi à la fois l'administration publique et l'économie. Mais la corruption et le népotisme sont très importants, et le trafic de drogue commence à se généraliser. Enfin, le financement de la croissance économique par le recours à la dette fragilise une économie largement ouverte sur l'extérieur.

Le Panamá sous l'influence de Manuel Noriega

Jusqu'en 1989, la vie politique du Panamá est marquée par l'influence des militaires, et tout particulièrement de Manuel Noriega, véritable homme fort du pays, qui n'hésite pas à intervenir directement pour faire ou défaire les gouvernements, en plaçant des hommes à sa solde, remplacés dès qu'ils manifestent une velléité d'autonomie.

En août 1982, le président Royo est contraint à la démission, il est remplacé par son vice-président Ricardo de la Espriella. Noriega devient commandant de la garde nationale en septembre 1983. Il fusionne l'ensemble des forces armées, garde nationale, police et services de renseignements au sein des forces de défense de Panamá (Fuerzas de Defensa de Panamá), qu'il place sous sa direction. Trafiquant de drogue notoire, il est également agent de la C.I.A. et s'impose comme une figure centrale des réseaux mis en place par les États-Unis pour financer la Contra au Nicaragua.

En avril 1984, des élections présidentielle et législatives sont organisées. Pour en contrôler la préparation, Noriega oblige le président de la Espriella à démissionner pour le remplacer par le vice-président Jorge Illueca. Le candidat du P.R.D. – allié au Parti libéral et au Parti républicain –, Nicolas Arditto Barletta, l'emporte de justesse face à Arnulfo Arias, l'ancien président qui avait rassemblé autour de lui une coalition conservatrice. Les présomptions de fraude sont nombreuses. Le nouveau président est soutenu à la fois par Noriega, qui le voit comme un rempart contre l'ancien cacique conservateur, et par les États-Unis – il a réalisé une grande partie de sa carrière dans des organismes internationaux (Banque mondiale, O.E.A). Barletta met en œuvre une politique néo-libérale drastique, afin d'obtenir un rééchelonnement de la dette. La réduction des dépenses publiques et les privatisations remettent en cause l'héritage de Torrijos, sans que le président dispose de relais partisans. La situation se dégrade rapidement. En juin et juillet 1985, des manifestations se succèdent pour protester contre la politique gouvernementale. Le 14 septembre, le cadavre d'Hugo Spadafora, ancien ministre de Torrijos qui avait menacé de dévoiler les preuves de la participation de Noriega au trafic de drogue, est découvert. Son assassinat renforce les manifestations contre le gouvernement. Le président Barletta est contraint à la démission après avoir annoncé l'ouverture d'une enquête. L'Assemblée législative nomme le vice-président Eric Delvalle, grand propriétaire terrien, à la tête de l'exécutif.

Tout en poursuivant ses activités de trafiquant de drogue, Noriega continue à contrôler la vie politique du pays, même si les oppositions, à droite comme à gauche, sont de plus en plus organisées. Cette situation suscite des réactions ambivalentes aux États-Unis : Noriega demeure un allié utile dans la lutte contre la diffusion des guérillas révolutionnaires en Amérique centrale, mais son comportement incontrôlable pose problème. Il renverse à sa guise les gouvernements de son pays, y compris ceux qui apparaissent comme proches des États-Unis (comme celui du président Barletta). Il manifeste de plus en plus ouvertement son appui à des initiatives régionales alternatives à la politique de Washington : il accueille, ainsi, le groupe de Contadora (qui regroupe le Mexique, la Colombie, le Venezuela et le Panamá pour proposer une solution politique et négociée au conflit centraméricain) lors de son premier sommet en 1983 – le groupe prend d'ailleurs le nom de l'île panaméenne où il se déroule. Ses activités de trafiquant de drogue deviennent de plus en plus gênantes pour Washington dont la lutte antidrogue est devenue une priorité nationale. Néanmoins, le gouvernement des États-Unis hésite à intervenir directement, et appuie, de manière maladroite, une « solution panaméenne », c'est-à-dire un coup d'État militaire contre Noriega ou un soulèvement populaire.

Ainsi, en juin 1987, un des plus hauts gradés de l'armée dénonce les crimes et les activités illicites de Noriega : des manifestations très importantes ont lieu. Le gouvernement les réprime brutalement. Le Sénat américain appuie les mobilisations et suspend l'aide militaire au gouvernement en attendant des éclaircissements. Noriega utilise habilement la situation : il dénonce l'impérialisme et l'ingérence et retourne les manifestations contre les intérêts américains. Plusieurs émissaires du gouvernement Reagan rendent visite à l'homme fort du Panamá pour trouver une solution négociée à la crise, sans succès.

En février 1988, deux cours de justice de Floride inculpent Noriega pour trafic de drogue. Le président Delvalle tente de profiter de la situation pour exiger sa démission ; mais, une nouvelle fois, c'est le chef militaire qui s'impose et contraint le président à la démission. Il le remplace par un nouvel homme de confiance, Manuel Solís.

Cette décision, prise de manière autonome par des cours de justice de Floride, va néanmoins obliger le gouvernement de Washington à adopter une position plus ferme vis-à-vis de Noriega : il suspend les avoirs bancaires du gouvernement panaméen aux États-Unis, ainsi que les versements au titre des droits perçus sur le canal, et bloque de ce fait la circulation monétaire. Cette décision a des effets immédiats, le gouvernement se trouve dans l'incapacité de verser les salaires des fonctionnaires. Mais là encore, Noriega sait habilement jouer des sanctions pour diffuser un sentiment nationaliste et antiaméricain, et pour susciter des engagements volontaires au sein des « bataillons de la dignité », unités supplétives des forces de défense, afin de résister à une intervention armée. Il utilise, par ailleurs, les exceptions prévues dans les sanctions américaines pour s'assurer que ses intérêts personnels ne sont pas atteints.

Pour les États-Unis, les élections de mai 1989 sont la dernière opportunité pour trouver une solution négociée. Face à Carlos Duque, candidat de Manuel Noriega, l'opposition se regroupe autour de Guillermo Endara, dirigeant du Parti panaméiste authentique, poursuivi et exilé sous le régime de Torrijos. Face à la large victoire de l'opposition, Noriega suspend les élections, réprime très violemment les manifestations et installe à la présidence un nouvel homme de paille. Puis il se fait nommer chef de gouvernement le 15 décembre 1989 et fait adopter une déclaration hostile aux États-Unis. Plusieurs accrochages sérieux ont lieu entre les membres des forces de défense et les soldats américains stationnés au Panamá. Le président Bush décide alors de mener une intervention armée pour capturer Noriega.

Le 20 décembre 1989, les troupes des États-Unis interviennent au Panamá, dans l'opération Juste Cause. Quelques heures plus tôt, Guillermo Endara prêtait serment comme président, dans l'une des bases militaires américaines. Plus de trente mille soldats nord-américains sont mobilisés, lourdement équipés et soutenus par des hélicoptères et des navires. L'opération, censée conduire à la capture rapide de Manuel Noriega, se révèle plus compliquée que prévue et dure près d'une semaine. Si les forces de défense sont rapidement démantelées, les bataillons de la dignité opposent une résistance opiniâtre. Mais en l'absence de commandement, les combats tournent à la confusion et prennent l'allure de pillages et de saccages. Officiellement, l'opération fait vingt-trois morts et trois cents blessés côté américain, trois cents morts côté panaméen. Les pertes sont néanmoins plus conséquentes, trois mille civils panaméens auraient été tués. Des milliers de personnes, soupçonnées d'être proches du régime, sont arrêtées. Noriega se réfugie dans la Nonciature apostolique, puis se rend le 3 janvier 1990.

L'intervention militaire, réalisée en violation de la législation internationale, est condamnée par les Nations unies, l'O.E.A. et par de nombreux États européens et latino-américains. Elle apparaît néanmoins comme un problème marginal au regard des événements qui lui sont contemporains (rapprochement entre les États-Unis et l'Union soviétique). L'opération est justifiée par Washington comme un recours à la force légitime contre un régime oppresseur et qui viole les lois internationales. Elle annonce le « nouvel ordre mondial » prôné par l'administration Bush quelques mois plus tard.

La difficile reconstitution de la démocratie

Après l'intervention armée, les institutions civiles sont rétablies et l'influence de l'armée a pratiquement disparu. Confrontés à une importante dette extérieure, les gouvernements successifs mettent en place des programmes d'austérité. Une alternance systématique a lieu à chaque élection entre, d'un côté, le P.R.D., au sein duquel l'héritage de Torrijos est désormais tempéré par la conversion à l'économie libérale, et, de l'autre côté, la droite, plus ouvertement néo-libérale, dans le sillage du vieux caudillo Arnulfo Arias, regroupée dans un premier temps au sein du Partido arnulfista (nom donné à partir de 1990 au Parti panaméiste authentique), puis divisée.

Le gouvernement de Guillermo Endara, vainqueur des élections annulées de 1989, entend reconstruire le pays, politiquement et économiquement. Appuyé par les partis de droite et du centre, il met en place des politiques néo-libérales, afin de retrouver la confiance des organismes multilatéraux. Le nouvel exécutif, proche des élites traditionnelles, suscite rapidement un fort rejet de la part de la population, d'autant plus que le président est soupçonné d'enrichissements illicites. L'aide promise par les États-Unis pour la reconstruction du pays se révèle beaucoup plus réduite que prévue. Des mobilisations importantes ont lieu : manifestations en 1991, grève du port de Colón en 1992, pour dénoncer les effets sociaux de la politique gouvernementale. Face aux critiques, la coalition gouvernementale éclate en 1992, sans que les hommes politiques traditionnels parviennent à capitaliser l'impopularité du gouvernement. La contestation va, en effet, trouver une expression politique en la figure de Rubén Blades, avocat, mais surtout musicien de salsa. Son mouvement Papa Egoró (« la terre mère ») rallie les mécontentements avec un discours à la fois de contestation sociale, d'affirmation nationale, de défense des droits des populations indigènes (qui représentent 10 % de la population) et de respect de l'environnement. Rubén Blades apparaît en tête des sondages pour l'élection présidentielle de mai 1994, mais il n'arrive qu'en troisième position, avec 18 % des suffrages. Mireya Moscoso, veuve de l'ancien président Arnulfo Arias, obtient 28 % des voix avec un discours de continuité. Ernesto Pérez Balladares, candidat du P.R.D., ancien ministre de Torrijos, s'impose avec 33 % des voix.

Pour en finir avec le passé, l'une des premières mesures prises par le nouveau gouvernement consiste à abolir l'armée. Face à l'expression de mécontentements, à la fois politiques et sociaux, Balladares se retrouve isolé. Il est à la fois touché par un scandale de financement de sa campagne électorale par l'argent de la drogue et il subit un véritable camouflet, en août 1998, avec le rejet, par 65 % des Panaméens, lors d'un référendum, de sa réélection immédiate.

Lors de l'élection présidentielle du 2 mai 1999, Mireya Moscoso, chef du Parti arnulfiste, est élue avec 45 % des voix. Elle est la première femme présidente élue en Amérique latine. Martín Torrijos, fils de l'ancien homme fort du Panamá, et candidat du P.R.D., arrive en deuxième position avec près de 38 % des voix. Lors des élections législatives, organisées le même jour, le P.R.D. remporte 33 sièges sur 72. Mais le gouvernement de Mireya Moscoso, soutenu par une coalition parlementaire fragile (son parti ne compte que 11 députés), doit faire face, dès 2000, à la division de la droite et, en particulier, à l'opposition de l'ancien président Endara qui quitte le Parti arnulfiste. Le gouvernement Moscoso devient très rapidement impopulaire, en particulier parce que l'économie du Panamá, très sensible à la conjoncture internationale, est touchée par la récession internationale entre 2000 et 2002 : en 2002, le taux de chômage atteint 18 % et le P.I.B. par habitant diminue de 1,1 %. C'est néanmoins sous son mandat qu'a lieu la rétrocession de la zone du canal, le 31 décembre 1999, en vertu des accords Torrijos-Carter. Le gouvernement crée alors un établissement public, l'Autorité du canal de Panamá (Autoridad del Canal de Panamá, A.C.P.), qui va gérer l'infrastructure dans le but de dégager des bénéfices. La cession du canal donne au pays une rente de situation qui lui permet d'obtenir des indicateurs économiques meilleurs que ceux du reste de la région, et de réduire en particulier le poids de la dette : même si celle-ci a augmenté en volume, son poids relatif au regard du P.I.B. a très sensiblement diminué, puisqu'elle est passée de près de 100 % en 1990 à 50 % en 2005.

Les élections de mai 2004 voient la victoire de Martín Torrijos, avec 47 % des voix, et du P.R.D. qui obtient une majorité à l'Assemblée (41 sièges sur 78). À droite, la candidature de l'ancien président Endara rallie 30 % des suffrages, mais son parti n'obtient que quelques sièges au Parlement. Le nouveau président profite d'une conjoncture économique favorable (forte croissance, avec des taux annuels autour de 7 % entre 2004 et 2006, dynamisme du secteur extérieur, baisse du chômage) pour entamer des réformes dans les systèmes de protection sociale et de retraite. Il négocie des accords de libre-échange ou d'association avec ses principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Union européenne, pays d'Amérique centrale). Il lance également le plus important chantier du pays pour les années à venir : l'extension du canal avec la construction d'un nouveau jeu d'écluses, afin de l'adapter à la taille des navires modernes. Ce projet a été approuvé, lors du référendum d'octobre 2006, à une large majorité (78 % de oui). D'un coût estimé entre cinq et sept milliards de dollars sur sept ans, l'extension sera financée à la fois par l'État, des pays étrangers, des organismes multilatéraux et des entreprises privées. Les travaux ont commencé en 2007 et auraient dû s’achever en 2014, mais des surcoûts et des grèves ont entraîné du retard. La réappropriation du canal par l'État panaméen a constitué à la fois le ciment d'une identité politique nationale et une source de revenus très significative. La réussite de son projet d'extension n'est pas seulement un défi technologique majeur, elle est également la garantie de la cohésion nationale et de la croissance économique du pays.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- David GARIBAY : maître de conférences en science politique à l'université de Lyon-II-Lumière

- Lucile MÉDINA-NICOLAS : professeur agrégée de géographie, université de Montpellier-III

- Alain VIEILLARD-BARON : professeur au lycée franco-mexicain de Mexico

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

PANAMÁ, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Comprenant l'extrême sud du Nicaragua, le Costa Rica et lePanamá, l'Amérique centrale isthmique possède une croûte, de nature océanique, écaillée et redoublée, épaisse de plus de 40 kilomètres. Le substratum océanique, déformé, affleure essentiellement sur sa façade pacifique, dans des péninsules... -

BALBOA VASCO NÚÑEZ DE (1475 env.-1519)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 585 mots

Conquistador espagnol qui découvrit le Pacifique. Appartenant à la noblesse galicienne, Vasco Núñez de Balboa accompagna Rodrigo de Bastidas, explorateur de la côte colombienne et de la côte septentrionale de l'isthme de Panamá, et s'établit ensuite dans l'île d'Hispaniola...

-

CÉNOZOÏQUE

- Écrit par Marie-Pierre AUBRY

- 7 602 mots

- 7 médias

...Rocheuses, initiée à la fin du Crétacé, se poursuivit durant tout le Paléogène. Plus récente, d'âge néogène, la Cordillère des Andes a la même origine. L'isthme de Panamá, qui relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, résulte de la subduction récente (Miocène-Pliocène) des plaques océaniques... -

CHIRIQUÍ

- Écrit par Susana MONZON

- 318 mots

Située dans la portion occidentale du Panamá, la province de Chiriquí est très liée au sud du Costa Rica avec lequel il constitue l'aire culturelle appelée Grande Chiriquí.

Entre 500 et 700 s'est développée la culture de Barriles, dont le site éponyme se trouve dans les hautes terres...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- ARIAS ARNULFO (1901-1988)

- DELVALLE ERIC (1937- )

- BALLADARES ERNESTO PÉREZ (1946- )

- BARLETTA NICOLÁS ARDITTO (1938- )

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- PAUVRETÉ

- MOSCOSO MIREYA (1946- )

- BASES MILITAIRES STRATÉGIQUES

- AMÉRIQUE CENTRALE

- BUNAU-VARILLA PHILIPPE (1860-1940)

- TORRIJOS MARTIN (1963- )

- CHÉQUARDS

- CONTADORA GROUPE DE

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique centrale et Mexique

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- COLÓN, Panamá

- TERTIAIRE SECTEUR

- TORRIJOS OMAR (1929-1981)

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865

- CLAYTON-BULWER TRAITÉ (1850)

- HAY-BUNAU-VARILLA TRAITÉ (1903)

- ZONES FRANCHES

- TRAFIC DE DROGUE

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- TORRIJOS-CARTER TRAITÉS DE (1977)