PANCRÉAS

Article modifié le

Pancréas exocrine

Le pancréas exocrine se compose de lobulesformés par la juxtaposition de petites glandes, les acini. Celles-ci sont constituées par une seule couche de cellules glandulaires pyramidales reposant sur une membrane basale. Près de cette dernière, le cytoplasme des cellules est dense et basophile ; le sommet renferme des granulations protéiques, les grains zymogènes, qui sont excrétés au pôle apical des cellules dans la lumière de l'acinus. Dans cette lumière font saillie des cellules petites et claires, les cellules centroacineuses, qui représentent le premier élément des voies excrétrices. Elles sont caractérisées par la clarté de leur hyaloplasme, pauvre en organites. À ces cellules font suite les voies excrétrices de l'acinus : canaux intercalaires et interlobulaires. Ces canaux cheminent dans les espaces interacineux, où se trouvent les éléments de soutien, les fibroblastes et les éléments de nutrition, capillaires, artérioles et nerfs. Au milieu du tissu exocrine se trouvent les îlots de Langerhans, composés de cellules à granulations différentes, où se situe la sécrétion endocrine de l'organe.

Suc pancréatique

L'aspect du suc pancréatique est variable, selon les conditions de sécrétion. Lorsque le débit est faible, il est épais et ressemble à de la glycérine ; lorsque le débit est élevé, il est fluide, incolore et aqueux. La quantité journalière de la sécrétion chez l'homme est diversement appréciée ; elle oscillerait entre 1 000 et 3 000 millilitres. Le pH est de 8,3 environ. Le suc pancréatique est isotonique au sang. Sa densité est de 1,007.

Le suc pancréatique comprend d'une part de l'eau et des électrolytes, d'autre part des composés organiques, essentiellement un mélange complexe d'enzymes.

La sécrétion hydroélectrolytique

La composition en cations est relativement invariable. Chez l'humain, elle est comprise entre 139 et 143 milliéquivalents par litre (mEq/L) pour le sodium et entre 6 et 9 mEq/L pour le potassium. L'ion calcium est plus faiblement représenté à 1,7 ± 0,3 mEq/L. La colonne des anions, bien que totalisant dans toutes les conditions 154 ± 10 mEq/L, est de composition beaucoup plus variable : l'ion bicarbonate est généralement le plus abondant. Sa concentration s'élève lorsque le débit hydrique s'accroît, jusqu'à la limite de 145 mEq/L. L’ion chlore subit les variations inverses ; sa concentration s’élève avec de faibles débits.

Les cellules responsables de la sécrétion hydroélectrolytique sont classiquement les cellules acineuses, centroacineuses et les cellules canaliculaires. La formation d’ions CO3H– est due à une anhydrase carbonique associée à un cotransporteur Na+/CO3H– et des pompes à protons consommant de l’énergie. Les ions CO3H– sont ensuite sécrétés activement à travers la membrane apicale dans le système canalaire grâce à une pompe Cl–/CO3H–, elle-même sous la dépendance de ce même canal Cl– dont la déficience est associée à la mucoviscidose. Cette sécrétion si particulière est essentielle à la neutralisation du milieu gastrique acide lorsqu’il arrive dans le duodénum : sans neutralisation, les enzymes pancréatiques seraient inactivées.

La sécrétion enzymatique

Le suc pancréatique contient des enzymes à très forte activité hydrolytique, qui assurent la dégradation de la plupart des types de macromolécules restantes, après leur passage dans la cavité gastrique.

La synthèse des enzymes pancréatiques a lieu dans la cellule acineuse. La migration intracellulaire des enzymes se fait en plusieurs étapes classiques dans les processus sécrétoires : synthèse des enzymes sur le réticulum endoplasmique rugueux, migration des protéines néosynthétisées vers l’appareil de Golgi, où a lieu leur maturation, puis isolement de vésicules emplies d’enzymes, les grains zymogènes. L'excrétion des enzymes dans la lumière canalaire est réalisée par l'expulsion des granules zymogènes au pôle apical de la cellule.

Protéases

On distingue, sur la base du site d’action des protéases pancréatiques, des endopeptidases, qui rompent les liaisons peptidiques situées à l'intérieur des protéines ; et les exopeptidases, qui détachent les acides aminés terminaux. La partie protéique des nucléases est ensuite hydrolysée.

Les endopeptidases

Les endopeptidases scindent les protéines en protéines plus petites ou en polypeptides ; on y note essentiellement la présence de trypsine et de chymotrypsine, qui diffèrent par leur spécificité de site d’action enzymatique.

La trypsine est la forme activée du trypsinogène dont l' activation est réalisée par deux voies essentielles. L' entérokinase, une enzyme protéolytique sécrétée par la muqueuse intestinale, en est un des facteurs importants ; mais c'est surtout la trypsine elle-même qui, de pH 7 à pH 8, provoque une réaction autocatalytique. L'ion calcium agit sur les deux temps de l'activation. On a extrait de divers tissus, dont le pancréas, des substances protidiques douées d'un pouvoir inhibiteur sur la trypsine comme l’alpha-1-antitrypsine, qui empêche une activité aberrante de la trypsine. La déficience génétique en alpha-1-antitrypsine est responsable de pathologies hépatiques et pulmonaires sérieuses. La trypsine est une protéase à sérine qui coupe les liaisons peptidiques au niveau du groupement carboxyle d’une arginine ou d’une lysine.

La chymotrypsine est également sécrétée sous forme d'un précurseur inactif, le chymotrypsinogène. L'activation du chymotrypsinogène est réalisée par clivage par la trypsine et la chymotrypsine elle-même. La chymotrypsine attaque les liaisons où est engagé le carboxyle d'un acide aminé aromatique. Son activité est maximale quand ce dernier est une tyrosine.

Parmi les autres endopeptidases, l'élastase et la collagénase agissent respectivement sur les chaînes protéiques des fibres élastiques et des fibres collagènes, et provoquent leur dégradation totale. L’activité de l’élastase est également contrôlée par l’alpha-1-antitrypsine.

Les exopeptidases

Les exopeptidases détachent les acides aminés en bout de chaîne peptidique. Les carboxypeptidases sont sécrétées sous forme de procarboxypeptidases inactives. La leucine aminopeptidase hydrolyse la liaison peptidique de la L-leucine lorsqu'elle est placée en position N terminale.

Les nucléases

Les nucléases hydrolysent les longues chaînes de polynucléotides. La ribonucléase (RNAse) fragmente les acides ribonucléiques (ARN), et la désoxyribonucléase (DNAse) l'acide désoxyribonucléique (ADN).

Enzymes lipolytiques

La lipase constitue de loin la principale enzyme lipolytique du suc pancréatique. C'est une enzyme chargée d'hydrolyser les triglycérides d'acides gras à longue chaîne en émulsion dans la lumière intestinale. Les sels biliaires, l'ion calcium et les produits de la réaction sont les principaux activateurs de la lipase. L’activité liasique dans le sang est un bon marqueur des pathologies pancréatiques.

Les phospholipases ou lécithinases catalysent l'hydrolyse des glycérophosphatides. Enfin, la cholestéroestérase catalyse réversiblement l'estérification du cholestérol.

Amylase

L' amylase pancréatique est une glucosidase qui agit sur les liaisons osidiques de l' amidon (N-amylase), de l'amylopectine (isoamylase) et du glycogène. L'amylase pancréatique est absolument identique à l'amylase salivaire, dont elle va compléter l'action. En fait, l'action de l'amylase s'exerce essentiellement sur l'amidon et aboutit à la formation de dextrine. L'activateur de la réaction est essentiellement l'ion chlore. Le dosage de l’amylase sanguine n’est plus recommandé.

Régulation de la sécrétion et mécanismes humoraux

La sécrétine

Le mécanisme humoral de la sécrétion pancréatique a été démontré en 1902 (W. M. Bayliss et E. H. Starling). Un broyat de muqueuse duodénale acidifiée, injecté dans la veine jugulaire du chien, produit une sécrétion pancréatique abondante. Cela a permis de conclure à la présence dans la muqueuse duodénale d'une « hormone » baptisée sécrétine, véhiculée par la circulation générale jusqu'à l'effecteur pancréatique.

Les travaux décisifs sur la purification de l’hormone interviennent en 1946 (J. E. Jorpes et V. Mutt). Ils en déterminent l’année suivante la structure totale : 27 acides aminés disposés en une seule chaîne. La synthèse de la sécrétine fut réalisée peu après.

La sécrétine est produite dans le duodénum, et aussi dans le jéjunum chez certaines espèces. Sa libération est favorisée par l'introduction d'acide dans le duodénum. Mais ce n'est pas le seul facteur : les peptones, les acides aminés et les graisses favorisent également la libération de sécrétine. Sur le pancréas, l'action de la sécrétine consiste en l’augmentation du volume du suc excrété et de sa teneur en bicarbonates, qui neutralisent le suc gastrique lorsqu’il parvient dans le duodénum. Cette action aboutit à une dilution des enzymes.

La cholécysto-kinine ou pancréozymine

La pancréozymine, maintenant connue sous le nom de cholecystokinine (CCK-PZ) est une hormone sécrétée par la muqueuse de l'intestin grêle et particulièrement du duodénum. Sa sécrétion est déclenchée par l’arrivée de lipides et de protéines dans le duodénum. L'injection intraveineuse de CCK-PZ accroît le contenu enzymatique du suc pancréatique sans affecter ni son volume ni son contenu de bicarbonate.

Outre son action sur la sécrétion du suc pancréatique, cette hormone agit comme cholécystokinétique : elle favorise l'excrétion de la bile vésiculaire, d’où son nom lié à sa double fonction (CCK pour la partie hépatique, PZ pour la partie pancréatique). La sécrétion de bile favorise l’action des lipases pancréatiques en émulsifiant les matières grasses. La sécrétion coordonnée de bile et de suc pancréatique a valeur fonctionnelle. La CCK-PZ diminue également l’appétit.

Pathologie inflammatoire du pancréas

La pathologie inflammatoire du pancréas se répartit classiquement en deux grands ensembles : les pancréatites aiguës et les pancréatites chroniques. En réalité, certaines pancréatites chroniques peuvent succéder à des pancréatites aiguës ou évoluer par des poussées aiguës. On distingue des pancréatites aiguës, des pancréatites aiguës récidivantes, des pancréatites chroniques et des pancréatites chroniques récurrentes. On tend à les considérer comme des formes différentes survenant au cours de l’évolution d’une même maladie.

Pancréatites aiguës

Physiopathologie

Les pancréatites aiguës peuvent être :

– œdémateuses, présentant un pancréas tuméfié, turgescent, luisant d'œdème, des mésos (replis du péritoine) épaissis, un épanchement séreux péritonéal, localisé ou généralisé ;

– ou nécrotico-hémorragiques, associant trois éléments fondamentaux que sont la nécrose du parenchyme glandulaire, massive ou focalisée, la fragilité capillaire locale, la digestion locale du tissu traduite par des taches blanc jaunâtre débordant le pancréas et retrouvées aussi sur les mésos et le péritoine ;

– ou encore suppurées par contamination bactérienne d'un foyer de nécrose.

Conséquences locales et générales

Un foyer de nécrose se constitue et va évoluer pour son propre compte. La dissémination des enzymes, aussi bien par voie lymphatique que par voie sanguine (toxémie enzymatique), explique les localisations éloignées de la maladie. La diffusion des enzymes dans certains secteurs de l'organisme fait apparaître des épanchements pleuraux ou péritonéaux. La libération des substances vasoactives à partir du foyer de nécrose – histamine, kinines activées par la libération de kallicréine pancréatique – provoque une contraction des muscles lisses, une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité capillaire.

L’état de choc dont souffre le patient dans la pancréatite aiguë trouve ici son mécanisme primordial.

Étiologie

La lithiase biliaire avec ou sans atteinte fonctionnelle ou organique du sphincter d'Oddi est le facteur étiologique le plus courant (40 % des cas environ). Elle comprime en effet le canal d’évacuation du suc pancréatique, qui ne peut plus aller vers le duodénum. Les enzymes pancréatiques s’accumulent de manière non contrôlée. Les interventions chirurgicales sur l'abdomen viennent ensuite (15 %). Enfin, l'éthylisme peut être considéré comme responsable dans 11 % des cas. Bien souvent, toutefois, la cause de la maladie n'est pas découverte.

Séméiologie et diagnostic

La maladie se manifeste avant tout par un syndrome douloureux violent de la moitié supérieure de l'abdomen. Cette douleur s'accompagne de vomissements, parfois d'occlusion et de choc. La fièvre et l'ictère sont plus rares.

Le diagnostic est essentiellement fondé sur les résultats des examens biologiques : élévation importante de la lipasémie, élévation de la glycémie, abaissement de la calcémie dans les formes sévères. L'élévation importante, mais transitoire, des transaminases est corrélée à la composante biliaire de cette pathologie. L’échographie permet de repérer d’éventuels calculs biliaires. Le scanner abdominal et l’IRM des voies biliaires permettent également de rechercher la cause et de préciser l’étendue des lésions.

Évolution, traitement, pronostic

L'évolution des pancréatites aiguës peut être émaillée de complications hémorragiques, de fistules dans les organes du voisinage, surtout de pseudokystes du pancréas. Ceux-ci seront soupçonnés devant la perception d'une masse abdominale, le refoulement des viscères ou des vaisseaux du voisinage à l'examen radiologique, et spécialement scannographique, la persistance d'une élévation de la lipasémie.

Une hospitalisation est le plus souvent nécessaire. Le traitement médical vise en premier lieu à lutter contre le choc par une réanimation appropriée en particulier en rétablissant l’équilibre électrolytique ; à réduire la sécrétion pancréatique grâce au jeûne, à l'aspiration du liquide gastrique stimulant de la sécrétion pancréatique, à l'emploi de substances anticholinergiques ; à lutter contre la douleur ; à prévenir l'infection par l'antibiothérapie. Il convient de traiter ensuite la cause de la pancréatite : sevrage alcoolique, extraction des calculs biliaires, voire ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie). La nécrose tant du pancréas que d’autres organes peut exiger une intervention chirurgicale.

Au stade secondaire d’évolution de la maladie, la chirurgie est indiquée contre les complications et notamment le pseudokyste. Par la suite, s'il y a lithiase, et s'il n'y a pas eu d'intervention d'urgence, la cholécystectomie s'impose, ainsi que le traitement chirurgical de l'oddite (atteinte inflammatoire du sphincter d’Oddi).

Malgré les progrès de la réanimation, la pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique reste une affection très grave dont la mortalité est de 5 à 20 %.

Pancréatites chroniques

Pancréatites d’amont et pancréatites parenchymateuses

Les pancréatites chroniques se caractérisent par l'atrophie du parenchyme, la sclérose évolutive, les calcifications fréquentes, mais inconstantes, la possibilité de lésions aiguës, de nécrose en particulier.

Il est classique de distinguer les pancréatites d'amont et les pancréatites parenchymateuses.

Les premières sont dues à un obstacle au niveau des conduits excréteurs du pancréas : une oddite avec ou sans lithiase biliaire, une tumeur de la papille ou un petit cancer de la tête du pancréas peuvent, par exemple, gêner la perméabilité du canal de Wirsung et provoquer une pancréatite en amont de l'obstacle.

Les lésions sont très diverses ; les pancréatites d'amont, satellites de l'obstacle, restent localisées et ne sont jamais calcifiantes ; elles se stabilisent ou même régressent partiellement après levée chirurgicale de l'obstacle.

Les pancréatites parenchymateuses représentent la plus grande partie des pancréatites chroniques (80 %). L'étiologie la plus rencontrée est l'éthylisme chronique, avec une répartition géographique très variable. Les pancréatites éthyliques sont répandues en France et aux États-Unis. Elles sont rares en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il s'agit, le plus souvent, de pancréatites calcifiantes. La malnutrition protéique est responsable de nombreux cas de pancréatites chroniques observées en Afrique et en Inde.

Les tumeurs parathyroïdiennes favorisent les précipitations calciques et agissent directement sur la cellule acineuse, par l'intermédiaire d'une hypersécrétion d'hormone parathyroïdienne, et provoquent de rares cas de pancréatites chroniques. Il existe enfin une composante génétique à certaines pancréatites chroniques (gène muté de la mucoviscidose et différents facteurs favorisants).

Séméiologie, diagnostic, traitement

La douleur épigastrique, ou, plus rarement, de l'hypocondre droit ou de l'hypocondre gauche, irradiée en arrière, calmée par la position penchée en avant, est, avec l'amaigrissement, le signe le plus constant.

L' ictère fugace, de type rétentionnel, ou plus rarement intense, pseudocancéreux (par compression ou œdème du canal cholédoque), le diabète, la diarrhée avec stéatorrhée (excrétion exagérée de lipides par défaut de sécrétion liasique) constituent déjà des complications ; il en est de même pour les hémorragies digestives, par compressions de la veine splénique et hypertension portale segmentaire.

Le diagnostic se fonde sur l'imagerie médicale et biologique. On notera sur les images radiologiques ou scannographiques l'existence de compression et de refoulement des organes et vaisseaux du voisinage, le pancréas ne pouvant, en dehors de l'intervention, être opacifié directement. L'examen biologique consiste à recueillir le liquide duodénal par tubage, pour étudier les constituants du suc pancréatique : bicarbonates, enzymes, sous stimulation par la sécrétine et la CCK-PZ. Les résultats ont une grande valeur diagnostique.

Le traitement est d'abord médical, diététique (suppression de l'alcool et diminution des lipides) et médicamenteux (anticholinergiques). L'intensité des douleurs oblige parfois à des interventions chirurgicales, soit de dérivation (anastomoses wirsungojéjunales), soit même d'exérèse.

Pathologie tumorale

Cancer

La pathologie tumorale du pancréas exocrine est dominée par les cancers, qui sont toutefois rares – environ 3 % des cas annuels de cancers, soit environ 10 000 en France – mais redoutés car diagnostiqués très tardivement dans 80 à 90 % des cas. Environ 70 % des cancers du pancréas siègent au niveau de la tête de l'organe et 30 % au niveau du corps ou de la queue. Histologiquement, les adénocarcinomes se développant à partir des cellules qui bordent les canaux (carcinomes canalaires) constituent la majorité des cas. L’étiologie n’en est pas connue, mais on retrouve les mêmes facteurs de risque que pour les maladies métaboliques. Il n’existe pas de dépistage précoce de la tumeur.

Les tumeurs cancéreuses de la tête ont tendance à comprimer et à obstruer le canal cholédoque, qui se dilate en amont. La bile n'a plus la possibilité de gagner le duodénum, et il se constitue progressivement un ictère de type rétentionnel. Le caractère foncé de cet ictère, son aggravation inexorable sans rémission, l'absence classique de fièvre et de douleurs, la perception d'une grosse vésicule dilatée en amont de l'obstacle, l'extrême décoloration des selles, où l’on ne trouve pas de pigments biliaires, l'hypercoloration des urines, le prurit intense, lié au passage dans le sang de sels biliaires en quantité anormalement élevée, constituent les signes les plus évidents du cancer de la tête pancréatique.

Plus marginalement, le cancer de la tête peut comprimer le duodénum et entraîner des vomissements ; il peut aussi comprimer le canal de Wirsung et provoquer des pancréatites chroniques d'amont. Il s'accompagne toujours d'un amaigrissement intense, parfois de glycosurie, plus rarement de diarrhée avec stéatorrhée. Il peut envahir les ganglions lymphatiques de la région et les organes du voisinage, comme le tractus intestinal, les reins, les glandes surrénales ou le péritoine. Les métastases sont fréquentes, notamment au niveau du foie. L'échographie, le scanner abdominal et l’échoendoscopie (à l’aide d’une sonde fine allant jusqu’au canal cholédoque) permettent de faire un bilan lésionnel et d’orienter les actes thérapeutiques.

Le pronostic est sévère, le diagnostic, difficile, généralement effectué très tard à la période ictérique. L’exérèse chirurgicale suivie d’une chimiothérapie donne les meilleurs résultats, surtout lorsqu’elle est possible d’emblée. Chimiothérapie et radiothérapie peuvent réduire la taille d’une tumeur et la rendre opérable. Lorsque la tumeur est inextirpable, le chirurgien doit se contenter de dériver la bile en anastomosant le canal cholédoque et le duodénum.

Autres tumeurs du pancréas exocrine

Les pseudokystes compliquent soit un traumatisme de la loge pancréatique, soit une pancréatite aiguë nécrotique. Ils sont délimités par une paroi fibreuse et non par un épithélium muqueux. Leur volume est variable, pouvant aller de 100 millilitres à plusieurs litres. Ils se traduisent par des douleurs, des nausées, des vomissements, un amaigrissement, rarement par un ictère, un épanchement pleural, riche en amylase, ou un épanchement péritonéal (ascite). Ils doivent être traités chirurgicalement.

Les kystes vrais sont entourés d'un épithélium muqueux. Ils sont rares. Ils peuvent être congénitaux, isolés ou associés à des kystes d'autres organes (foie, reins), ou acquis, comme les kystes hydatiques ou les adénomes kystiques, susceptibles d'évolution maligne.

Enfin, la maladie fibro-kystique du pancréas – décrite en 1956 (P. A. di Sant'Agnese) – est la traduction au niveau de cet organe d’une affection d’origine génétique, la mucoviscidose.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques MIROUZE : médecin des hôpitaux, ancien professeur de l'université de Montpellier

- Éric RENARD : professeur des Universités, praticien hospitalier, coordinateur du département d'endocrinologie, diabète, nutrition au Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier

- André RIBET : professeur à la faculté de médecine de Toulouse, médecin des hôpitaux.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

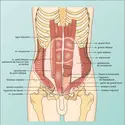

ABDOMEN

- Écrit par Claude GILLOT

- 6 350 mots

- 9 médias

Le corps et la queue du pancréas se développent dans la lame postérieure de la poche rétrogastrique, prolongeant vers la gauche la tête du pancréas, localisée au méso-duodénum. -

BANTING FREDERICK GRANT (1891-1941)

- Écrit par G. MAHEU

- 302 mots

- 2 médias

Médecin canadien à qui l'on doit la découverte du rôle de l'insuline dans le traitement du diabète, sir Frederick Banting, né au Canada, fit ses études à l'université de Toronto. On connaissait déjà l'existence des hormones (Jokichi Takamine avait isolé l'adrénaline...

-

CHOLÉCYSTOKININE-PANCRÉOZYMINE

- Écrit par Jean-Louis SCHLIENGER

- 382 mots

Découverte en deux temps, d'abord pour son action sur la contraction de la vésicule biliaire et rattachée à la cholécystokinine par Ivy et Golberg en 1928, puis pour son action sur la sécrétion enzymatique pancréatique, attribuée à la pancréozymine par Harper en 1943, cette hormone n'a vu...

-

DÉCOUVERTE DE L'INSULINE

- Écrit par Christiane SINDING

- 198 mots

- 1 média

L'histoire de l'insuline remonte à la mise en évidence expérimentale du rôle du pancréas dans la genèse du diabète sucré chez le chien, par Oskar Minkowski et Josef von Mering, en 1889. Stimulés en outre par les résultats encourageants de l'administration d'extraits de ...

- Afficher les 19 références

Voir aussi

- NÉCROSE

- DUODÉNUM

- SÉCRÉTINE

- AMYLASES

- TRYPSINE

- HYDROLYSE

- CANAL CHOLÉDOQUE

- TRANSPORTS MEMBRANAIRES

- RÉGULATION MÉTABOLIQUE

- ENDOCRINE SÉCRÉTION

- PSEUDOKYSTES

- STÉATORRHÉE

- INSULINOME

- GLUCAGONOME

- VERNER-MORRISSON SYNDROME DE

- ACTIVATION, biologie

- WIRSUNG CANAL DE

- PANCRÉOZYMINE

- HYPERPLASIE

- HYPOGLYCÉMIE

- NUCLÉASES

- ACINUS

- ENDOPEPTIDASE

- CHYMOTRYPSINE

- ENTÉROKINASE

- EXOPEPTIDASE

- GLANDES

- PHYSIOLOGIE

- INHIBITEURS, biochimie

- MERING JOSEPH VON (1849-1908)

- PEPTIDIQUES HORMONES

- GASTRINOME

- CARBOXYPEPTIDASES

- ENZYMES DIGESTIVES

- MÉTABOLISME DES GLUCIDES

- LIPOLYSE

- EXOCRINE SÉCRÉTION

- ALCOOLISME

- ICTÈRE ou JAUNISSE

- PHOSPHOLIPASES

- GLUCOSE

- AMIDON

- INSULINE

- LANGERHANS ÎLOTS DE

- LIPASES

- TRIGLYCÉRIDES

- RÉCEPTEURS HORMONAUX

- VIP (vasoactive intestinal peptide)

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- ÉLASTASE

- SUC DIGESTIF

- PANCRÉATITE

- RÉCEPTEURS MEMBRANAIRES

- PEPTIDIQUE LIAISON

- PROTÉINES KINASES