PARIS

Article modifié le

Paris jusqu'en 1870

La ville médiévale

La cité des premiers Capétiens

À la fin du ixe siècle, tandis que l'île de la Cité constitue encore un réduit fortifié, asile des populations suburbaines, la rive gauche, héritière de la ville gallo-romaine, a subi des dévastations dont elle ne se relèvera pas de sitôt et qui pèseront sur son développement pendant des siècles ; ses églises dresseront longtemps leurs ruines au milieu des cultures. La rive droite, bien que très touchée aussi, va renaître au contraire de ses cendres parce qu'elle est favorisée par le site fluvial. Ses ports naturels implantés sur la berge basse de la Seine la prédisposent en effet à une intense activité marchande. Une fois brisé l'attrait de la ville gallo-romaine, les premières agglomérations de la rive nord fixées autour de lieux de culte mérovingiens ou carolingiens recueillent la majeure partie du trafic en conjuguant le commerce des « marchands de l'eau » avec l'activité d'un marché situé entre Saint-Laurent et Saint-Martin-des-Champs, en liaison avec les routes du nord et la foire du Lendit à Saint-Denis.

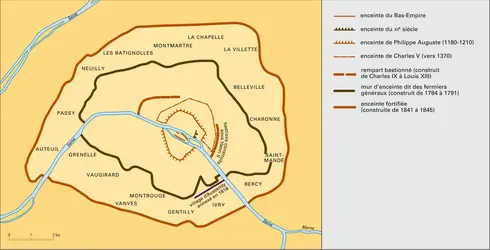

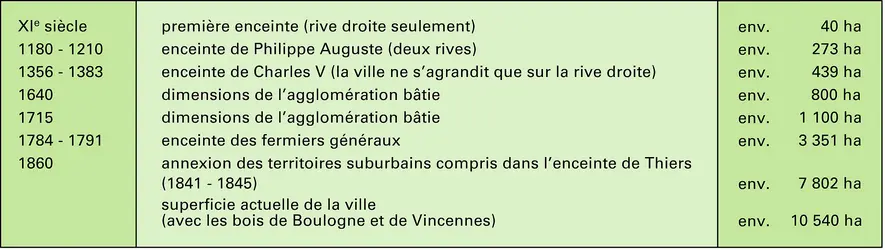

Au xie siècle, le peuplement de cette rive est assez important pour justifier la construction d'une première enceinte, dont l'existence est attestée par la toponymie. Elle enfermait quelques buttes hors d'atteinte des crues de la Seine, le monceau Saint-Gervais, les paroisses Saint-Merri (ou Saint-Merry) et Saint-Jacques-la-Boucherie ; la paroisse voisine, Saint-Germain-l'Auxerrois, avait sans doute son enceinte particulière. Située dans ce périmètre, l'anse de la Grève, le meilleur port naturel sur le fleuve, où Louis VII s'engage vis-à-vis des bourgeois à ne rien construire, donne naissance à un nouveau marché, tandis que l'île de la Cité, construite et peuplée d'une façon très dense (quatorze paroisses), reste le lieu royal et épiscopal, ainsi qu'un centre commerçant (parvis Notre-Dame, marché Palu) ; mais son port, très étroit (port Saint-Landry), ne peut rivaliser avec la Grève.

L'extension sur la rive droite des quartiers de « l'Outre-Grand-Pont » se poursuit au xiie siècle hors des portes de la première enceinte avec les nouvelles paroisses de Saint-Paul, de Saint-Nicolas-des-Champs et des Saints-Innocents, au voisinage des trois grandes voies : celle de Melun (rue Saint-Antoine), celle de Senlis (rue Saint-Martin) et celle de Rouen (rue Saint-Denis). Vers 1137, Louis VI transfère le grand marché de Paris au lieu dit « les Champeaux », région privilégiée parce que située au carrefour des arrivages par le fleuve, de la jonction avec la Cité par le Grand-Pont et le Châtelet et des arrivages par la route (drap du nord par la rue Saint-Denis, blé par la rue de la Ferronnerie, poisson de la Manche et de la mer du Nord par la rue des Poissonniers). L'anneau de marais, laissé par l'ancien lit de la Seine, est drainé et mis en culture (marais Sainte-Opportune à l'est, couture l'Évêque à l'ouest) ; on y produit d'abord des légumes, puis des céréales. Des ponts franchissent l'égout de drainage pour assurer une meilleure liaison avec les villages voisins, dont les cultures approvisionnent la ville.

L'œuvre de Philippe Auguste

La densité de construction hors de la première enceinte nécessite bientôt l'édification d'une seconde enceinte, pour mettre la ville à l'abri des armées du roi d'Angleterre. Philippe Auguste charge les bourgeois d'élever un épais rempart de pierre flanqué de tours rondes. Sur la rive droite, il enferme les nouveaux centres de peuplement, notamment le marché des Champeaux, et fait construire, près de la Seine, une puissante forteresse tournée vers la Normandie, le Louvre.

La rive gauche connaît un sort bien différent. Un bourg commerçant s'est formé à la tête du Petit-Pont, à la naissance de la rue Saint-Jacques, mais l'animation ne viendra vraiment que de l'Université. Les écoles épiscopales, logées dans la Cité, au cloître Notre-Dame, sont encore florissantes au xiie siècle, mais d'autres écoles, désireuses d'échapper à la tutelle de l'évêque, se fondent bientôt de l'autre côté du fleuve, au milieu des clos de vignes qui escaladent la montagne Sainte-Geneviève et près des écoles réputées de l'abbaye de Saint-Victor. Groupement de maîtres et d'écoliers, l' Universitasest soutenue par le pape, qui la reconnaît en 1209-1210 ; symbole d'indépendance, elle reçoit en 1252 le droit de sceller de son propre sceau. La subsistance des écoliers est assurée par des fondations privées, les collèges, qui se mêlent, dans le « quartier latin », aux couvents de plus en plus nombreux, en particulier ceux des récents grands ordres enseignants, Jacobins (Dominicains) et Cordeliers (Franciscains). Le renom de l'Université de Paris, notamment en matière de théologie, attire les étudiants de toute la Chrétienté. Aussi cette nouvelle cité de la pensée est-elle enclose dans l'enceinte de Philippe Auguste, avec de vastes espaces non construits qui permettront un développement ultérieur.

Au-delà de la muraille, les grandes abbayes aux noms souvent ruraux – Saint-Martin-des-Champs et le Temple au nord, Saint-Victor et Saint-Germain-des-Prés au sud, sans oublier la vieille agglomération chrétienne de Saint-Marcel sur les bords de la Bièvre – continuent de fixer la population dans des bourgs satellites ou des enclos fortifiés. Philippe Auguste, qui séjourne fréquemment à Paris, fait paver les voies de la croisée de la ville et capter les eaux de ruissellement du Pré-Saint-Gervais et de Belleville pour alimenter des fontaines publiques.

Le Paris de Saint Louis

Au xiiie siècle, la ville en pleine prospérité achève de s'étendre dans l'enceinte, au moins sur la rive droite ; les maisons se pressent aussi hors des portes le long des voies qui mènent aux bourgs extérieurs. Elles sont construites en pan de bois, comme on peut le voir sur les miniatures, avec un encorbellement sur un rez-de-chaussée de pierre voué au commerce, le sommet coiffé souvent d'un haut pignon. Mais dès cette époque apparaît la maison seigneuriale : évêques, abbés, barons tiennent à posséder une résidence parisienne et s'installent, au large, sur les espaces encore libres qui bordent intérieurement le rempart. Le roi lui-même a donné l'exemple : à l'emplacement du palais gallo-romain occupé ensuite par celui des Mérovingiens, les Capétiens ont entrepris à la pointe occidentale de la Cité la reconstruction d'une grande demeure en pierre. Robert le Pieux et Louis VI sont, dans cette entreprise, suivis par Saint Louis qui fait du palais son séjour le plus fréquent et qui fait bâtir la Sainte-Chapelle, ainsi que des galeries et une grande salle disparues. Philippe le Bel poursuit son œuvre et édifie un ensemble dont le rez-de-chaussée, conservé jusqu'à nos jours, est l'une des plus vastes salles voûtées de la Chrétienté.

L'épanouissement de l'architecture gothique se marque dans les églises et dans les établissements monastiques. En 1163, l'évêque Maurice de Sully a posé la première pierre de sa nouvelle cathédrale. Le gros œuvre sera achevé en 1250 avec les façades du transept ; la perfection de la construction témoigne d'une particulière sollicitude royale. À la même époque, des bâtiments s'élèvent à Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Victor, à Saint-Martin-des-Champs. Des bâtiments clos, les « halles », abritent désormais les échanges commerciaux au marché des Champeaux.

La première révolution parisienne et la guerre de Cent Ans

L'essor de la ville se poursuit au début du xive siècle. La rive droite connaît une telle activité que, vers 1350, quatre cinquièmes des contribuables parisiens y étaient domiciliés. Aussi le prévôt des marchands prit-il en 1356 l'initiative d'une nouvelle enceinte, qui sera poursuivie par Charles V après la chute d'Étienne Marcel, mais qui n'enfermera que la rive droite (la ligne des « Grands Boulevards ») dans un rempart flanqué de tours carrées.

La révolution de 1358 est la première rupture grave entre le roi et la population parisienne. La conséquence topographique de ce conflit est que, pendant trois siècles, la ville va s'étendre vers l'est. Fuyant le palais de la Cité ensanglanté par l'émeute, le dauphin, devenu Charles V, fixe sa résidence à l'est (sur le chemin de Vincennes), au bourg Saint-Paul, dans un vaste ensemble de galeries et de jardins conçu pour les fêtes d'une cour brillante et lettrée. Ce choix de l'hôtel Saint-Paul, puis de l'hôtel des Tournelles qui lui succédera aux xve et xvie siècles comme résidence des Valois, ainsi que la proximité des logis des conseillers et des familiers du roi donnent soudain une teinte aristocratique à tout l'Est parisien. De cette architecture civile encore féodale, il reste aujourd'hui la porte à tourelles du connétable de Clisson ; quant à la construction des édifices religieux, elle se poursuit durant tout le siècle. Si la vie de cour continue à donner une certaine animation commerciale à la ville, il n'est pas moins vrai que les malheurs de la guerre de Cent Ans, l'occupation anglaise (1411-1436), la crise économique et le siège (1429) ont profondément et pour longtemps ruiné Paris, déjà décimé par la peste noire vers 1350, puis devenu le refuge des populations affamées du plat pays. Le marasme durera bien au-delà du retour triomphal de Charles VII (1436), qui, sitôt entré, s'empressera de sortir de la ville pour résider sur les bords de la Loire, auxquels resteront fidèles Louis XI, Charles VIII et Louis XII.

Le roi et la ville

Dès l'origine, la situation politique de Paris s'est affirmée. Si son rôle de capitale du royaume se précise peu à peu à mesure que s'affermit la puissance capétienne, si Philippe Auguste, Saint Louis et Philippe le Bel y fixent les organes du pouvoir central (Parlement, Chambre des comptes, Trésor, Archives, Monnaie, reliques), la ville ne parvient pas à conquérir son indépendance. Protégés par le roi contre les seigneurs des environs, les bourgeois n'ont pas obtenu de charte de commune, mais des privilèges de « bourgeois du roi ». De ce fait, certaines corporations acquièrent un rôle politique, la hanse des marchands de l'eau d'abord, les bouchers, merciers, drapiers par la suite. La hanse, forte de l'appui royal face à la concurrence des marchands rouennais, se fait attribuer certaines prérogatives : tribunal commercial (début xiie s.), levée d'impôts (1190), siège social au « parloir des bourgeois ». En 1258, Saint Louis ôte la prévôté royale de Paris aux bourgeois qui en avaient la ferme pour la confier à l'un de ses fonctionnaires, Étienne Boileau ; en 1263, la hanse élit une première municipalité avec un prévôt des marchands, Évrard de Valenciennes, assisté de quatre échevins. Un conseil de prud'hommes est créé en 1296. Ainsi se trouve réalisée pour la première fois cette dualité entre le représentant du pouvoir central et la municipalité, caractéristique du système parisien jusqu'à nos jours. Lorsque cette dernière atteignit au sommet de sa puissance avec Étienne Marcel et ses successeurs, le roi jugea bon de supprimer pour un temps la prévôté des marchands (1383). Mais les deux autorités sont également impuissantes devant l'émiettement féodal du sol parisien, morcelé entre près de cinq cents seigneurs, laïcs et surtout ecclésiastiques (évêque, chapitre cathédral, collégiales, abbayes et prieurés), conservant des droits de justice, de police, de voirie.

L'époque classique

Une cité médiévale sous la Renaissance

Ce n'est qu'avec lenteur que la ville parvint à sortir du marasme de la guerre de Cent Ans. L'expansion économique reprit vers 1450, l'immigration provinciale vers 1500. Dans sa physionomie, Paris ne fut guère influencé par les nouvelles formes de la Renaissance italienne, dont le développement en France est lié aux résidences du roi et de la cour. Aussi le style gothique flamboyant reste-t-il longtemps le style parisien, tant pour l'architecture religieuse (église Saint-Séverin, église Saint-Étienne-du-Mont) que pour l'architecture civile (hôtel de Sens, hôtel de Cluny).

L'autorité du roi ne s'est manifestée jusqu'ici que pour la construction d'enceintes, le pavage des rues, l'érection de demeures royales. Peu à peu, la monarchie va s'intéresser à l'aspect de la ville, s'inquiéter de son expansion désordonnée, édicter une réglementation d'urbanisme. La première manifestation spectaculaire en est l'ordonnance architecturale imposée en 1500 au nouveau pont Notre-Dame, bordé de maisons uniformes de brique et de pierre de style Louis XII, contemporaines du palais de la Chambre des comptes et de l'escalier extérieur de la Sainte-Chapelle. Cette orientation sera poursuivie sous les Valois. François Ier, qui fixe sa résidence officielle à Paris en 1528, décide de modifier, puis de reconstruire le Louvre pour l'habiter, opération réalisée par Pierre Lescot à partir de 1546. Le roi fait bâtir le premier quai en pierre, entre le Louvre et le Châtelet, ordonne de démolir les portes de l'enceinte, fait aligner les rues importantes et exprime à la municipalité sa volonté de voir construire un hôtel de ville digne de sa capitale, lequel sera bâti sur un schéma italien et flamand tout à la fois. Il se préoccupe aussi de ne pas laisser vacant et ruiné le vaste patrimoine royal accumulé par ses prédécesseurs ; des lotissements partiels, exécutés sans grande vue d'ensemble, remplacent alors les hôtels Saint-Paul, de Flandre, de Bourgogne, d'Étampes, etc. ; le quartier des Halles est reconstruit. Certains couvents suivent cet exemple, ainsi le prieuré Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers qui lotit ses cultures (autour de la rue de Sévigné). On pense que ces chantiers ouverts à l'intérieur de l'enceinte dissuaderont les constructions hors de celle-ci, qui sont interdites depuis 1548. Devant les menaces de guerre, Henri II décide de rebâtir les remparts : le remplacement de l'enceinte de Charles V par une fortification basse défendue par des bastions, commencée près de l'Arsenal, sera poursuivi, mais trop lentement pour assurer la sécurité de la ville dans les heures graves qui vont suivre. C'est sous son règne, enfin, que le style de la Renaissance commence à marquer le visage de Paris : les arcs de triomphe élevés provisoirement à l'occasion des entrées triomphales à la romaine influencent des monuments durables, comme la fontaine des Innocents de Jean Goujon ou le décor de l'immense église Saint-Eustache, dont la structure est pourtant conçue selon un schéma tout gothique.

Les dissensions religieuses se font cependant plus dramatiques. Contre les princes ou les intellectuels – clercs ou riches marchands – qui ont adopté la Réforme ou pratiquent seulement la tolérance, l'opinion parisienne excitée par la Faculté de théologie se durcit. Catherine de Médicis, qui a abandonné en 1559 le palais des Tournelles pour ses nouvelles résidences de l'ouest – l'hôtel de la Reine (à l'emplacement de la Bourse du commerce) ou le château des Tuileries commencé en 1564 par Philibert de l'Orme –, cherche à temporiser, puis finalement s'appuie sur l'opinion pour extirper brutalement l'hérésie par le massacre de la Saint-Barthélemy (1572). La ville se rebelle ensuite contre Henri III, dresse des barricades en 1588 et devient la capitale ligueuse de la famille de Guise. Le siège qu'entreprennent les deux Henri, puis Henri IV seul, ruine entièrement les faubourgs, amène le dépérissement du patrimoine immobilier et réduit la population affamée à la misère.

Henri IV, premier urbaniste de Paris

Cette ville dévastée où Henri IV fait son entrée en 1594 va connaître dans les quarante années qui suivent un essor extraordinaire et doubler sa population. « Sitôt qu'il fut maître de Paris, on ne vit que maçons en besogne. » Décidé à y résider et à s'en occuper personnellement, comme le feront Napoléon Ier et Napoléon III, Henri IV ouvre aussitôt des chantiers pour réduire le chômage, embellir la ville et servir sa gloire. Une fois repris les travaux du Louvre, des Tuileries et des galeries qui doivent les réunir, il entreprend de terminer le nouveau pont, le « pont Neuf », imaginé par Henri III pour joindre le bourg Saint-Germain à la rive droite. Dans son prolongement, il fait ouvrir des rues rive gauche ; il fait aménager, à la pointe de la Cité, une place triangulaire, la place Dauphine, devant laquelle sa veuve fera édifier sa statue équestre. Sur les terrains vacants des Tournelles, il fait dessiner la place Royale (aujourd'hui place des Vosges), résidence, promenoir et terrain de joute où il cherche, sans succès durable, à implanter une manufacture de drap d'or. Rapidement bâtie, la place donne un élan à ce quartier peu dense où la société à la mode va s'établir. Gagné par l'exemple, le grand prieur du Temple décide de lotir ses cultures où le roi fait tracer la « place de France », hémicycle adossé au rempart ; mais cette place ne verra pas le jour, du fait de la mort du souverain.

Le mouvement amorcé s'accélère encore sous Louis XIII, mais dès lors l'initiative privée supplante l'action du roi. C'est le début de l'ère des promoteurs, financiers avisés ou imprudents, et bientôt architectes, agissant seuls ou en association, achetant le terrain libre à l'arpent, traçant la voirie et revendant les lots à la toise ; ils ont nom Louis Le Barbier, Christophe Marie, Louis Le Vau. Plusieurs quartiers neufs surgissent alors : ainsi celui de l'île Saint-Louis, formé d'anciens terrains de pâture réunis, cernés de quais, percés de rues, peuplés rapidement de maisons et d'hôtels particuliers. C'est le triomphe de la construction en pierre de taille, à la portée des riches financiers bâtisseurs, qui supplante la construction en brique ou moellon, encore courante chez les grands seigneurs du règne précédent. Rive gauche, l'immense domaine de la reine Marguerite et les prairies du Pré-aux-Clercs donnent naissance à un vaste quartier résidentiel qui forme la frange nord du nouveau faubourg Saint-Germain. En face, rive droite, le rempart de Charles V qui empêchait Richelieu d'étendre largement le jardin du Palais-Cardinal est jeté bas entre la porte Montmartre et le Louvre, et la nouvelle enceinte bastionnée des Fossés Jaunes (1633-1636) vient enfermer d'autres quartiers : la Villeneuve, le faubourg Montmartre et le premier faubourg Saint-Honoré qui abrite les demeures des ministres. La ville s'étend dans tous les sens, tandis que les villages de la couronne champêtre, de Chaillot à Charonne, accueillent les résidences secondaires des Parisiens fortunés ou de nouveaux couvents. L'essor religieux est une des caractéristiques de ce temps ; soixante couvents sont ouverts entre 1600 et 1639, surtout rive gauche ; on crée les premiers séminaires, saint Vincent de Paul organise d'efficaces institutions de charité, on multiplie la construction d'hôpitaux, on se préoccupe d'éducation, sans pourtant parvenir à stopper la misère ou alphabétiser les masses. Paris se couvre d'églises tout au long du siècle (Saint-Sulpice, Val-de-Grâce, Saint-Roch) et accède au rang d'archevêché en 1622.

Paris sous Louis XIV

La Fronde aura deux conséquences importantes : d'une part une terrible crise économique aggrave la misère qui persistera durant tout le règne (les décès l'emportent sur les naissances, l'immigration provinciale et rurale assurant seule l'augmentation de la population) et gonflera encore l'énorme masse des indigents (création de l'Hôpital général en 1656) ; d'autre part la monarchie, qui garde rancune aux Parisiens des journées révolutionnaires de 1648-1649, quitte la capitale et n'y reviendra jamais volontiers. C'est donc Colbert, le bourgeois enrichi, devenu surintendant des bâtiments en 1664, plutôt que Louis XIV, qui mettra en œuvre à Paris une politique cohérente de grandeur et de commodité. Au moment où Vauban fortifie les places frontières, Paris devient ville ouverte, l'enceinte est détruite à partir de 1670 et remplacée par une large promenade, le « Nouveau Cours », scandé d'arcs de triomphe qui rappellent les victoires du roi ; ce cours devait se poursuivre rive gauche, son amorce donnant naissance à la ligne de boulevards qui va du boulevard des Invalides au boulevard de l'Hôpital. Colbert fit beaucoup pour la rive gauche ; impuissant à trancher dans le tissu trop dense du centre, il implante à la périphérie l'hôpital de la Salpêtrière, l'Observatoire et l'hôtel des Invalides, qui forment de nouveaux points extérieurs que la construction privée va chercher à atteindre. Sur la rive droite, face au collège Mazarin bâti par Le Vau, les travaux du Louvre donnent lieu à mille controverses, le roi optant finalement pour une « colonnade » française contre les projets de l'Italien Bernin ; le jardin des Tuileries est retracé par Le Nôtre. La série des places royales matérialise bien la croissance accélérée vers l'ouest : la place des Victoires, de plan circulaire autour d'une statue pédestre du roi, place fermée du côté de l'est mais ouverte vers l'ouest (1685), puis, autour d'une statue équestre (1686-1699), la place Louis-le-Grand (Vendôme), assortie par Jules Hardouin Mansart d'un vaste programme spéculatif sur les terrains voisins. Reliés par le pont Royal, le faubourg Saint-Honoré et le faubourg Saint-Germain gagnent à l'envi vers l'ouest de chaque côté de la Seine. Colbert, poursuivant l'œuvre de Henri IV, installe des manufactures d'État ou à privilège royal qui emploient plusieurs milliers d'ouvriers.

La ville des Lumières

En 1677, Louis XIV a fixé sa résidence à Versailles dont il fait en 1682 le siège du gouvernement, dédoublant ainsi la capitale. La « Ville » (Paris) s'oppose alors à la « Cour ». Paris, resté capitale religieuse, intellectuelle, scientifique et artistique de renom mondial, va accroître encore son prestige au siècle des Lumières, en opposition au hiératisme officiel de Versailles. Le goût de la spéculation intellectuelle, né dans les ruelles des précieuses sous Louis XIII, consacre le triomphe de la bourgeoisie du faubourg Saint-Honoré, maîtresse des idées. Mais le siècle connaît aussi une forte augmentation de la population et un essor économique dont le ralentissement puis l'arrêt catastrophique seront une cause principale du déclenchement de la Révolution.

Sous Louis XV, les réalisations d'urbanisme suivent la voie tracée par la tradition : une nouvelle place royale (place Louis-XV, aujourd'hui place de la Concorde) est, à la suite d'un concours institué en 1749, implantée sur les espaces vides de l'extrémité du jardin des Tuileries, en jonction avec la percée forestière des Champs-Élysées ; c'est une vaste esplanade ouverte sur la rivière. Derrière les palais élevés par Gabriel sur son côté nord, le nouveau faubourg Saint-Honoré ainsi que « le Roule » se couvrent d'hôtels. Quelques adductions d'eau (fontaine de Grenelle, pompes à feu de Chaillot et du Gros-Caillou) et la couverture du grand égout sont entreprises.

C'est toutefois dans la seconde moitié du siècle que la ville prend un visage plus moderne. Des rues entières sont bâties d'immeubles locatifs, construits avec rapidité pour suivre la hausse des loyers. Ces quartiers nouveaux sont la Chaussée-d'Antin, Monceau, la couronne des boulevards. Sur la rive gauche, l'École militaire (1752-1757) constitue un autre pôle d'attraction, tandis que l'hôtel de Condé, nouvellement loti, laisse place au théâtre de l'Odéon et aux rues avoisinantes. Le duc d'Orléans construit autour de son jardin du Palais-Royal un ensemble locatif et commerçant de très haut rapport. Les auteurs des projets – qui foisonnent – conçoivent une architecture à tendance colossale inspirée de l'antique, mais les réalisations sont peu nombreuses ; l'énorme église Sainte-Geneviève (Panthéon) de G. Soufflot, les barrières d'octroi de C. N. Ledoux qui marquent les portes de la nouvelle enceinte des fermiers généraux élevée pour des impératifs fiscaux. Le cimetière des Innocents est déplacé en 1786, des ponts d'une rare perfection technique traversent la Seine (pont de la Concorde, de Neuilly), un premier plan exact de Paris est dressé par E. Verniquet, les édifices publics, nouveaux ou en reconstruction, se multiplient : Monnaie, Écoles de médecine et de droit, Théâtre-Français, Mont-de-Piété, hôpitaux, palais de Justice, etc.

L'administration de la ville

Face aux initiatives du roi et de ses ministres, le bureau de ville reste un rouage sans grands pouvoirs. Par contre, quelques prévôts des marchands, tel François Miron, esprit réaliste et entreprenant associé à l'œuvre de Henri IV, furent favorisés par la royauté. Certaines tâches de police, dévolues aux lieutenants civil et criminel, paraissent assez importantes pour nécessiter en 1667 la création d'un poste de lieutenant de police au profit de La Reynie, homme intègre et intransigeant. Avec des attributions de voirie, de ravitaillement, de santé publique, ce poste sera un véritable ministère, géré avec compétence par les Argenson ou Sartine.

La capitale au XIXe siècle

Destruction et réorganisation

La Révolution de 1789 ne tarda pas à affecter l'activité de la ville, notamment la construction qui stagnera à partir de l'émigration ; elle en perturba peu à peu l'approvisionnement jusqu'aux périodes les plus dramatiques de 1793-1794, marquées par la disette et le rationnement. La vie chère et la dépréciation du papier-monnaie ruinent les Parisiens, sauf ceux qui ont investi leur numéraire dans l'achat de biens nationaux. La vente de ceux-ci a libéré une vaste fraction du sol (un huitième). Peu de demeures d'émigrés seront détruites, mais quantité de couvents et d'églises qui couvraient une vaste surface ; leur lotissement permet pour la première fois une libération du sol dans certains quartiers du centre. Mené à la hâte et sans plan d'ensemble, ce lotissement a pour première conséquence de réduire fortement les espaces verts. Pourtant, l'idée de grands percements d'intérêt public est dans les esprits, elle inspire le premier projet collectif, le « plan des artistes ».

Reprenant les idées de la Révolution et surtout de l'Ancien Régime, Napoléon s'intéresse d'une façon personnelle et tenace aux problèmes de Paris dont il veut faire la capitale de l'Europe, capitale politique et même religieuse puisqu'il pensa à fixer la résidence du pape dans un palais bâti au flanc de Notre-Dame. Ne laissant aucune initiative à la ville, il dirige, par le préfet de la Seine et le préfet de police, les grands travaux, la voirie, l'équipement. De cette époque, on conserve des ponts (d'Iéna, des Arts), des monuments commémoratifs (arcs de triomphe, Madeleine), des fontaines, la Bourse ; mais on bénéficie surtout des mesures d'organisation qui inaugurent vraiment le Paris moderne : réseau de ravitaillement (halles, marchés, abattoirs, greniers de réserve), adduction d'eau (canal de l'Ourcq), quais, égouts, numérotage des maisons. Seule grande percée, répondant à un désir fort ancien d'offrir un axe ouest-est sur la rive droite, la rue de Rivoli, aux maisons dessinées par P. Fontaine, conseiller très écouté de l'empereur, inaugurait une politique mais ne vit le jour que lentement. Restèrent à l'état de projet les dessins d'une ville nouvelle sur la colline de Chaillot et le Champ-de-Mars où devait s'élever un monumental quartier administratif, palais du roi de Rome, de l'Université, des Archives.

Vers un nouvel urbanisme

La population, qui, dès le Consulat, avait récupéré les pertes subies pendant la Révolution, croît dans des proportions importantes, dues essentiellement à une immigration amorcée sous l'Empire. En 1833, on compte 527 000 Parisiens nés hors du département de la Seine. Paris a commencé à s'industrialiser sous Napoléon, principalement avec le traitement du coton et les industries de luxe. Si les premières fabriques périclitent en 1815, ateliers et petites usines prolifèrent ensuite, ce mouvement étant accéléré par l'introduction du chemin de fer (ligne Paris-Saint-Germain en 1837 ; six lignes en 1842). Dans une ville de plus en plus congestionnée, les différences sociales sont davantage marquées ; un prolétariat misérable – les « classes dangereuses » – s'entasse dans les vieux quartiers du centre décrits par Balzac, Hugo et Eugène Sue, quartiers où l'on trouve 1 000 habitants à l'hectare (Grève, Cité, Saint-Merri), ainsi que dans les faubourgs de l'est, ensemble de taudis qui favorisent l'alcoolisme et la prostitution ; on compte 31 à 39 p. 100 d'enfants illégitimes. Les conditions hygiéniques sont déplorables et le choléra fait 44 000 victimes en 1832. En 1848, 65 p. 100 des Parisiens ne payent pas d'impôt et 80 p. 100 des morts vont à la fosse commune. Dans l'ouest, la construction privée renaît après le retour des Bourbons. La banque finance largement la création de nouveaux quartiers à la mode et bien tracés : François Ier, Beaujon, la Madeleine, l'Europe, Saint-Georges. La vie de la rue connaît alors l'exubérance du romantisme, c'est l'âge d'or des théâtres et des cafés qui font du « boulevard » une fête perpétuelle où se côtoient toutes les classes de la société, fête que l'introduction de l'éclairage au gaz permettra de poursuivre la nuit.

Si Louis XVIII et Charles X ne se préoccupent guère de changer l'aspect du Paris ancien, Louis-Philippe tente de reprendre la tradition des rois urbanistes et fait achever l'arc de triomphe de l'Étoile, embellir la place de la Concorde, restaurer les joyaux gothiques mis à la mode par Victor Hugo : Notre-Dame puis la Sainte-Chapelle. Une timide percée, la rue Rambuteau – qui porte le nom du préfet de la Seine –, tente, à travers les vieux quartiers, de réunir les Halles au Marais. En 1841, on décide d'entourer la ville d'une nouvelle enceinte bastionnée qui, dépassant largement les frontières et l'agglomération, traverse les communes suburbaines : c'est l'enceinte dite de Thiers, défendue par 94 bastions et 17 forts avancés.

Le Paris d'Haussmann

Lorsqu’éclate la révolution de 1848, elle stoppe un temps les projets de Rambuteau pour la reconstruction du marché des Halles. Mais la situation dramatique des quartiers centraux, l'agitation ouvrière, le chômage imposent immédiatement au gouvernement provisoire une politique de grands travaux, chantiers assumés et étendus par le prince-président devenu Napoléon III. Ce dernier a des idées précises sur l'urbanisme et il s'entoure de trois hommes d'action : G. Haussmann, E. Belgrand et R. Alphand, qui assureront l'activité du bâtiment, la mise en place d'un service de distribution de l'eau et l'aménagement des espaces verts. La richesse de la classe dirigeante et l'élan économique et industriel de la France (production de fonte, construction de voies ferrées) permettront une réalisation prodigieusement rapide de ces projets, souvent repris dans l'arsenal des idées du xviiie siècle et de la monarchie de Juillet. La première opération consiste à éventrer le centre ; sans épargner les monuments anciens, Haussmann trace inexorablement de grandes percées rectilignes bordées de hauts immeubles de pierre de taille où logera la classe aisée. Ces percées visent d'abord à constituer la nouvelle croisée de Paris, un axe ouest-est prolongeant la rue de Rivoli jusqu'à la rue Saint-Antoine, et un axe nord-sud, le boulevard de Sébastopol, débouchant sur la place du Châtelet entre deux théâtres, se poursuivant dans la Cité (boulevard du Palais) et sur la rive gauche (boulevard Saint-Michel). Rive droite, on réussit – malheureusement sur le même emplacement, ce qui hypothéquera l'avenir d'un quartier central jusqu'à nos jours – la reconstruction totale des Halles centrales, avec de vastes pavillons de fer et de fonte imaginés par Victor Baltard. Le secteur est réuni aux quartiers avoisinants par d'autres percées ; en particulier la rue de Turbigo, complétant le très vieux carrefour de la pointe Saint-Eustache, mène à la place du Château-d'Eau (actuelle place de la République) où deux casernes permettront, le cas échéant, de contenir les masses ouvrières du faubourg Saint-Antoine. L'île de la Cité est presque entièrement rasée ; on y dresse l'immense caserne de la garde municipale (actuelle Préfecture de police) et le nouvel Hôtel-Dieu au bord d'un parvis Notre-Dame devenu démesuré. Rive gauche enfin, la voie transversale qui manquait dans les quartiers proches de la Seine est dessinée : c'est le boulevard Saint-Germain.

Le second souci d'Haussmann fut d'aménager le système des « embarcadères » parisiens du chemin de fer et de relier les nouvelles gares aux grands axes de circulation. Tous les travaux, ainsi que l'aménagement des rues revêtues d'asphalte et bordées de trottoirs, sont financés par la Ville grâce à des subventions d'État, à des emprunts et à la vente des matériaux et des terrains non utilisés. La nouvelle procédure d'expropriation a seule permis des transformations d'une telle ampleur.

Parallèlement, le problème angoissant de l'eau, toujours insuffisante pour les Parisiens, est résolu avec la captation de la Dhuis et de la Vanne par l'ingénieur Belgrand et le recours au puits artésien de Passy. Un exemplaire réseau d'égouts, qui passe de 150 à 500 kilomètres, utilise le mouvement de la Bièvre et transporte les eaux usées dans la Seine, à Asnières. Enfin, les espaces verts atteignent 1 800 hectares, grâce aux deux vastes parcs créés par Alphand à l'est et à l'ouest – bois de Vincennes et bois de Boulogne –, aux jardins et squares disséminés dans Paris. Notons aussi la réorganisation des cimetières, la fusion des compagnies de gaz et d'omnibus.

La ville connaît alors son dernier agrandissement ; en 1860, les communes ou parties de communes enfermées dans l'enceinte stratégique de Thiers sont annexées à Paris, divisé dès lors en vingt arrondissements ; la population double presque de 1851 à 1871. Le régime connaît dans la capitale des heures de gloire, au milieu d'une bourgeoisie enrichie dans les opérations d'Haussmann qui ont valorisé la propriété bâtie et fait monter les loyers. La banque et le crédit sont prospères. La vie brillante de toute une société accompagne l'expansion de la production industrielle, sensible dans les grands magasins ou les expositions universelles. Mais, en même temps, le problème ouvrier s'aggrave : l'annexion de 1860 (loi de 1859) a fait entrer dans la capitale des zones industrialisées, d'habitat souvent misérable ; on compte alors 416 000 ouvriers dans Paris. Le centre leur est désormais interdit et ils se massent dans les arrondissements périphériques, peu ou pas touchés par Haussmann. Cette ségrégation radicale, que la ville n'avait pas connue auparavant, constituait un terrible danger politique ; elle explique en partie la Commune.

L'État et la Ville

La Révolution de 1789 a rendu aux Parisiens le goût d'un pouvoir municipal capable, au besoin, de faire et de défaire les gouvernements. Les « journées » révolutionnaires, œuvre de la nouvelle administration parisienne centrale présidée par un maire (la commune) et des organisations de quartier (les sections), journées au cours desquelles les Parisiens eurent l'impression d'écrire chaque jour l'histoire de France, incitèrent le législateur à une très grande méfiance dès la chute de Robespierre. Les sections furent dissoutes en 1795 et la municipalité – dont le rôle fut réduit à la stricte administration – partagée entre les arrondissements. Le Premier consul assujettit un Paris enrobé dans le petit département de la Seine au régime préfectoral, mais avec une situation exceptionnelle : Paris est placé sous la tutelle de deux préfets, le préfet de la Seine et le préfet de police ; il n'y a pas de maire de Paris, mais des maires d'arrondissements désignés par le pouvoir, et, jusqu'en 1834, pas de conseil municipal mais un conseil général de la Seine. Les pouvoirs rivaux des deux préfets, responsables devant les ministres, seront longtemps une source de conflits – ainsi, sous l'Empire, N. Frochot et L. N. Dubois –, mais en réalité l'initiative et le contrôle font du préfet de la Seine un véritable ministre des Affaires parisiennes : G. Chabrol, C. Rambuteau et, après l'intermède de la révolution de 1848 qui ramène pour un temps le pouvoir municipal parisien avec un maire de la ville, J.-J. Berger et Haussmann.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre BABELON : inspecteur général des Archives de France

- Michel FLEURY : directeur d'études à l'École pratique des hautes études, secrétaire de la IVe section

- Frédéric GILLI : directeur délégué de la chaire Ville à Sciences Po, Paris

- Daniel NOIN : professeur émérite à l'université de Paris-I

- Jean ROBERT : professeur à l'université de Paris-Sorbonne, membre de la section prospective et planification du conseil économique et social de la Région Île-de-France

- Simon TEXIER : professeur, université de Picardie Jules-Verne

- Jean TULARD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

TRIANGLE D'OR (Paris)

- Écrit par Monique PINÇON-CHARLOT et Michel PINÇON

- 2 318 mots

- 1 média

À Paris, les familles de la haute société, de la bourgeoisie ancienne et de la noblesse fortunée, ont manifesté leur position sociale par l'habitat qu'elles ont choisi et aménagé. Elles ont ainsi créé des quartiers, façonnés à leur image, sur des terres encore vierges, aux limites de Paris aux...

-

FRANCE - (Le territoire et les hommes) - Espace et société

- Écrit par Magali REGHEZZA

- 14 004 mots

- 4 médias

...françaises concentrent 35 p. 100 de la population. Ces communes, situées dans les pôles des grandes aires urbaines, sont donc très densément peuplées. À Paris par exemple, la densité moyenne avoisine 20 000 hab./km2 et peut dépasser 40 000 hab./km2 dans certains arrondissements. Plusieurs communes... -

ABADIE PAUL (1812-1884)

- Écrit par Claude LAROCHE

- 978 mots

- 1 média

-

AGRICULTURE URBAINE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Xavier LAUREAU

- 6 274 mots

- 8 médias

Les premiers développements bien documentés du maraîchage autour deParis remontent au xiie siècle, c’est-à-dire à l’époque des constructions de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la basilique de Saint-Denis. Les « jardins maraîchers » trouvent l’origine de leur dénomination dans la... -

ALPHAND ADOLPHE (1817-1891)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Michel VERNÈS

- 1 675 mots

Né en 1817 à Grenoble, d'un père colonel d'artillerie, Adolphe Alphand entre à l'École polytechnique en 1835, puis à l'École des ponts et chaussées en 1837. Après s'être vu confier des missions dans l'Isère et la Charente-Inférieure, il est envoyé en 1839 à Bordeaux comme... - Afficher les 232 références

Voir aussi

- MÉDIÉVALES UNIVERSITÉS

- DENSITÉ DE POPULATION

- MÉROVINGIEN ART

- TRANSPORTS ÉCONOMIE DES

- SÉGRÉGATION

- CADRES

- LOGEMENT POLITIQUE DU

- GRANDS ENSEMBLES

- GALLO-ROMAINE CIVILISATION

- FÉCONDITÉ, démographie

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- AGGLOMÉRATION

- SDAU (schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme)

- SCHÉMA DIRECTEUR

- MODERNE MOUVEMENT, architecture

- ENCEINTE

- REMPART

- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

- EURONEXT

- RÉGIONS

- TRANSPORT DE VOYAGEURS

- JEANNERET PIERRE (1896-1967)

- ALBERT ÉDOUARD (1910-1968)

- MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

- CORNUDET LOI (1919)

- URBANISME AU XXe ET AU XXIeSIÈCLE, France

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

- LUTÈCE

- CITÉ ÎLE DE LA

- PETITE COURONNE, Île-de-France

- DÉFENSE QUARTIER DE LA

- TRANSPORTS URBAINS

- PLANIFICATION URBAINE

- TRANSPORTS EN COMMUN

- VILLES NOUVELLES

- ESPACE URBAIN

- CENTRE URBAIN

- FRANCE, géographie humaine et économique

- FRANCE, histoire des villes

- GIRAULT CHARLES (1851-1932)

- EMPLOI

- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE

- ESPÉRANCE DE VIE

- ADMINISTRATION LOCALE & RÉGIONALE

- FRANCE, économie

- FRANCE, droit et institutions

- IMMIGRATION

- POS (plan d'occupation des sols)

- HISTOIRE URBAINE

- VILLE, urbanisme et architecture

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- ROME, l'Empire romain

- FRANCE, histoire, du Ve au XVe s.

- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- ÉLITES

- FRANCE, histoire : formation territoriale

- TOUR, architecture

- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE

- FRANÇAISE ARCHITECTURE

- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- RER (réseau express régional)

- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA

- GOTHIQUE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE

- SECTEUR INDUSTRIEL

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- BÉTON ARMÉ

- INTERCOMMUNALITÉ

- GRAND PARIS