PATRIMOINE INDUSTRIEL (France)

Article modifié le

Les manufactures d'État

Tant dans le domaine civil que militaire, la monarchie absolue va en effet doter la France de bâtiments industriels prestigieux, dont l'architecture empruntée aux palais des princes magnifie le pouvoir royal. Aux xviie et xviiie siècles, la France se couvre ainsi d'un blanc manteau de manufactures et d'arsenaux, propageant jusqu'aux confins du royaume la gloire de la dynastie qui en avait ordonné l'exécution. Les gouvernements du xixe siècle poursuivront à leur tour cette politique. Ces manufactures d'État vont constituer des lieux privilégiés de conservation du patrimoine industriel. Celles des Gobelins à Paris ou de Sèvres sont les fleurons d'une industrie encore à l'abri des contraintes économiques. En les maintenant hors du secteur concurrentiel, le régime d'exception dont elles bénéficient leur permet de sauvegarder leurs savoir-faire traditionnels tout en innovant. Pour les industries qui ont cessé leurs activités, l'importance du site architectural a parfois permis de préserver les bâtiments d'une destruction totale.

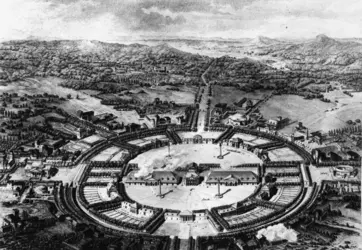

Les Salines royales d'Arc-et-Senans (Doubs) fournissent l'exemple le plus accompli de cette architecture de grande ampleur. Ces salines sont exploitées dès le ve siècle pour la transformation des saumures et l'extraction du sel. Au xviiie siècle, la Ferme Générale, consortium privé qui faisait l'avance des impôts au roi et percevait ensuite la gabelle en son nom, fait édifier entre 1774 et 1779 par Claude Nicolas Ledoux un ensemble de onze bâtiments en arc de cercle décrivant la course du soleil. Cet ensemble prestigieux, œuvre d'un architecte visionnaire et conçu pour permettre une organisation rationnelle et hiérarchisée du travail, est aussi le reflet de préoccupations industrielles, le mode de distribution par pavillons convenablement séparés ayant par exemple pour but d'éviter la propagation d'éventuels incendies. L'édifice, qui abrite un musée et des lieux de conférences, fait partie du patrimoine mondial de l'U.N.E.S.C.O. depuis 1982.

Le mélange des intérêts privé et public, souligné dans le cas des Salines royales, est constant sous la monarchie française. Ce sera la marque du colbertisme, mais la pratique était en réalité plus ancienne. La manufacture royale des Gobelins doit son essor à Henri IV, qui y installe en 1601 deux tapissiers recrutés en Flandres afin d'importer en France les techniques flamandes. La manufacture produit encore actuellement pour le Mobilier national et à partir des mêmes techniques. Ce souci des rois de France de ne pas dépendre de l'étranger pour l'embellissement de leurs palais sera à l'origine d'autres impulsions industrielles, dans le domaine des glaces avec Saint-Gobain ou celui de la porcelaine avec Sèvres. Afin de ravir à Venise le monopole des glaces, Colbert crée en 1665 la Manufacture des Glaces du faubourg Saint-Antoine en réussissant à faire venir des artisans verriers de Murano. Espionnage industriel ou intelligence économique, le succès sera au rendez-vous. Cette entreprise fusionnera en 1695 avec une autre manufacture royale, celle des Grandes Glaces, installée sur les ruines du château de Saint-Gobain (Aisne), et sera à l'origine d'un groupe industriel florissant. Pourtant en 1993, le site de Saint-Gobain doit fermer. Il subsiste peu de choses de ce brillant passé industriel, si ce n'est la porte monumentale de la Glacerie et un petit musée du verre dû à une initiative privée.

La réussite de la manufacture de Sèvres est également due à la volonté royale. Au xviiie siècle, tous les souverains d'Europe rêvaient d'imiter le prince électeur de Saxe, dont les chimistes avaient réussi à percer le mystère des secrets de fabrication de la porcelaine, l'établissement de Meissen apportant la prospérité à ce petit État. En 1740, Louis XV crée la manufacture de Vincennes, transférée par la suite à Sèvres. À partir de 1770, la manufacture commercialise la porcelaine dure et deviendra rapidement la référence européenne pour la qualité de ses productions. En 1876, de nouveaux bâtiments sont inaugurés en bordure de Seine. Outre le musée, ce sont tous les ateliers qui sont regroupés sur trois hectares en lisière du bois de Saint-Cloud. Le savoir-faire s'est transmis depuis trois siècles, les techniques datant pour la plupart du xviiie siècle. La Manufacture a conservé six fours à bois du xixe siècle, dont l'un sert encore pour des réalisations de décor « au grand feu ». Un centre de formation est intégré à la manufacture afin d'assurer la transmission du savoir en formant des techniciens d'art spécialisés dans la céramique. Sèvres constitue un des meilleurs exemples de patrimoine industriel vivant.

Citons également l'hôtel de la Monnaie de Paris, désormais la seule industrie subsistant au cœur de la capitale. L'hôtel, d'inspiration industrielle et rationaliste, a été édifié en bord de Seine entre 1770 et 1775 par Jean-Denis Antoine. La frappe de monnaie et médailles de prestige se poursuit au sein de l'établissement parisien. La Monnaie de Paris combine activité industrielle et manifestations artistiques, industrie lourde et produit de luxe tout en perpétuant le savoir-faire des maîtres-graveurs, fondeurs d'art et estampeurs. Cette notoriété qui s'appuie sur la tradition est un atout pour une industrie qui réalise les espèces métalliques pour une cinquantaine de pays au monde.

Un autre secteur où s'exerçait le pouvoir régalien, en raison de préoccupations fiscales, était celui du tabac. Parmi les manufactures des tabacs, celle de Morlaix en Bretagne consiste en un ensemble de bâtiments édifiés entre 1736 et 1740 par François Blondel, inscrits au titre des Monuments historiques en 1997, trois ans avant l'arrêt définitif de la production. La reconversion s'organise alors autour de quatre pôles : habitat, enseignement, culture et entreprises. Un grand nombre de manufactures des tabacs ont été construites en France. Celle d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, édifiée entre 1900 et 1904, fait partie des dix à être déclinées sur le modèle de l'ingénieur Eugène Rolland sous le second Empire. Elle ferme ses portes en 1978, avant d'être transformée en un ensemble de bureaux et de logements.

L'industrie des armes, pôle stratégique essentiel, n'échappait pas à l'autorité royale ou républicaine. En 1819, après la chute de l'Empire, la Restauration crée une manufacture d'armes à Châtellerault (Vienne), loin des frontières de l'Est. L'établissement ferme en 1968. Les locaux sont alors convertis en musée, patinoire et centre d'archives pour l'armement. La cartoucherie de Vincennes subira un sort analogue. Elle occupe en 1870 un site de sept hectares avec des ateliers, une école de pyrotechnie et des ateliers de fabrication de cartouches. En 1939, l'activité industrielle quitte les lieux, qui ne servent plus que d'entrepôt. Le site est totalement abandonné par l'armée quand, en 1970, Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil s'y installent, bientôt rejoints par quatre autres compagnies.

On le voit, le sort des manufactures d'État reste contrasté. Certains établissements perdurent en assurant la survivance du patrimoine architectural, industriel et du savoir-faire au sein d'entités qui deviennent des conservatoires des techniques ancestrales, comme Sèvres ou les Gobelins. À côté de ces manufactures, en quelque sorte sanctuarisées, subsistent des édifices grandioses comme les manufactures des tabacs ou d'armes, mais vidés de leur substance industrielle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bruno CHANETZ : professeur associé à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

- Laurent CHANETZ : élève architecte à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles

Classification

Médias

Voir aussi

- ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

- PAPETERIE

- MINES & CARRIÈRES

- CREUSOT BASSIN HOUILLER DU

- RECONVERSION ÉCONOMIQUE

- SÈVRES MANUFACTURE DE

- MANUFACTURES ROYALES

- RENAULT

- CARTOUCHERIE DE VINCENNES

- HISTOIRE SOCIALE

- ÉCOMUSÉE

- HALLES

- INVENTAIRE MONUMENTAL

- PATRIMOINE INDUSTRIEL

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- MÉTALLURGIE, histoire

- MONNAIES HÔTEL DES, Paris

- MONUMENTS HISTORIQUES

- AGROALIMENTAIRE INDUSTRIE

- SALINES

- PATRIMOINE MONUMENTAL

- ONERA (Office national d'études et de recherches aérospatiales)

- GODIN JEAN-BAPTISTE (1817-1889)

- FÉCAMP PALAIS BÉNÉDICTINE DE