CÉZANNE PAUL (1839-1906)

Article modifié le

La popularité de Cézanne n'a probablement jamais été aussi grande qu'un siècle après la première grande exposition que lui consacra son marchand, Ambroise Vollard, en 1895, et qui le révéla véritablement à ses contemporains. La reconnaissance avait été longue à lui venir : elle fut d'abord le fait de jeunes peintres comme Émile Bernard ou Maurice Denis qui virent en lui un maître autant qu'un précurseur, puis de quelques rares critiques perspicaces, Gustave Geffroy, Thadée Natanson, Roger Marx, Rilke. Le rôle des amateurs est tout aussi essentiel, de son vivant comme après sa mort : Victor Chocquet, Auguste Pellerin, Albert Barnes ont, chacun à sa manière, contribué à donner sa stature définitive à un peintre dont ils possédèrent des ensembles exceptionnels. Décrié à ses débuts, et encore assez tard dans sa vie, Cézanne est aujourd'hui une figure capitale de l'histoire de l'art. Sa participation au mouvement impressionniste, somme toute relativement mineure, compte moins ici que la place qu'il occupe entre le xixe et le xxe siècle, entre d'une part le romantisme de Delacroix et le réalisme de Courbet, qui le marquèrent si fortement à ses débuts, et, de l'autre, les mouvements de la peinture contemporaine depuis le cubisme qui, à des degrés divers, se réclamèrent tous plus ou moins de lui.

Il n'est pas sûr que le bruit fait maintenant autour de son œuvre aurait vraiment réjoui le Cézanne des dernières années, qui redoutait par-dessus tout qu'on le récupérât, qu'on lui mît “le grappin dessus”. La peinture fut pour lui avant tout un travail d'ouvrier, un travail solitaire, sauf à de rares moments, presque pénible, pratiqué sans interruption. De même le dessin, dont on oublie trop souvent qu'il s'agit d'un élément essentiel de son processus créatif. Il plaçait très haut les fins de l'art, voulant produire des tableaux “qui soient un enseignement”. Aussi ces derniers sont-ils de plus en plus réfléchis au fur et à mesure qu'il vieillit, mûris dans l'introspection d'un artiste qui, cependant, se donnait comme premier maître la nature : “On n'est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins maître de son modèle, et surtout de ses moyens d'expression”, écrivait-il en 1904. Cette tension entre la réalité objective et sa transposition esthétique est au cœur de sa démarche. Ainsi s'explique pourquoi Cézanne a pu être un modèle pour les générations qui l'ont suivi, alors même qu'elles employaient des chemins divers et contradictoires entre eux. Quant aux critiques et aux historiens qui n'ont cessé d'interroger son œuvre, ils ont peut-être moins apporté d'explications sur son travail qu'ils n'ont en définitive révélé les préoccupations et les débats de leur propre époque. La recherche est loin d'être close, et ce n'est pas là le moindre paradoxe de l'héritage cézannien.

Une vie de peintre

L'existence de Cézanne décourage l'amateur d'anecdotes : entre Aix et Paris, la Provence et l'Île-de-France, l'artiste semble ne s'être consacré qu'à son œuvre. Quelques amitiés, parfois ferventes, mais jamais éternelles, peu de relations, essentiellement d'affaires ou de travail, une vie de famille réduite à l'essentiel : une femme qui lui donne un fils, ses parents, sa sœur et son mari, leurs propres enfants. Cézanne n'a pas recherché le contact de ses contemporains. Il n'est ni un peintre lancé dans les milieux littéraires et artistiques de son temps comme Manet, ni un homme du monde comme Degas. La notoriété lui est tardivement venue ; et même alors, il redoute les importuns. Aussi ne sait-on de lui que ce qu'il a bien voulu dire, des propos pieusement recueillis, parfois arrangés, qui nous renseignent surtout sur ses idées et ses préférences esthétiques, et ce qui transparaît dans sa correspondance, où il se livre un peu plus. Le témoignage de ses amis et de ses connaissances, qui l'approchèrent à un moment ou à un autre de sa carrière, est également précieux, mais on peut quelquefois soupçonner les uns et les autres d'avoir, après coup, enjolivé la réalité. On pourrait finalement rester quelque peu désorienté devant une apparente absence d'événements marquants. Mais c'est justement parce que la vie de Cézanne se confond, en grande partie, avec son activité artistique, qu'elle a été guidée par elle qu'il convient d'en retracer les grandes étapes. Il n'y a pas de légende dorée cézanienne, mais quelques faits importants, des étapes qui scandent une évolution continue et qui, sans l'expliquer totalement, constituent son nécessaire soubassement.

Le milieu d'origine de Cézanne est celui de la bonne bourgeoisie provinciale. Son père, propriétaire à Aix-en-Provence d'une prospère fabrique de chapeaux, vivait cependant quelque peu en marge de la société aixoise : il n'était pas marié avec la mère de son fils, une de ses anciennes ouvrières, lorsque ce dernier naquit, en 1839, et ne légalisa sa situation que cinq ans plus tard (une fille étant d'ailleurs née entre-temps), avant de s'établir comme banquier. Cézanne fit toutes ses études à Aix, acquérant une solide culture classique et se liant d'une profonde amitié avec quelques-uns de ses camarades de collège, au premier rang desquels Émile Zola, alors son confident le plus intime. Son père le destinait au droit, et il s'inscrivit à la faculté d'Aix en 1858. Sa vocation artistique était pourtant déjà assez affirmée (il avait suivi les cours de l'école gratuite de dessin depuis 1857) pour qu'il songe à aller étudier la peinture à Paris. Il finit par obtenir de son père, qui l'entretient, l'indispensable autorisation, et fait un premier séjour parisien au printemps et à l'été de 1861. Il revient à Aix travailler dans la banque paternelle, mais repart un an plus tard pour Paris. C'en est désormais fini des faux départs, des hésitations sinon du découragement devant les difficultés du métier : Cézanne, définitivement, a décidé d'être peintre.

Les années suivantes, où il alterne les séjours parisiens, les retours à Aix et les voyages en Provence, le voient suivre le chemin d'un étudiant indépendant, mais aussi respectueux, sur bien des aspects, de l'apprentissage traditionnel. Il travaille sur le modèle à l'Académie suisse, fréquente le Louvre où il remplit de nombreux carnets de croquis d'après les maîtres et copie plusieurs tableaux. Il continue à fréquenter Zola, qui le soutient dans ses efforts, intellectuellement, moralement et financièrement, fait aussi la connaissance de Pissarro et Guillaumin, puis de Bazille, Renoir, Monet, Sisley, Manet. Cézanne, à partir de 1863, propose régulièrement des peintures au jury du Salon : elles y seront toujours refusées, à une exception près, un portrait, exception d'ailleurs tardive, malgré ses efforts et les appuis dont il pouvait disposer. Il protestera même plusieurs fois officiellement, réclamant, sans suite, le rétablissement du Salon des refusés. Le jeune peintre n'a toutefois pas les mêmes problèmes d'argent que certains de ses amis, grâce à la pension paternelle. Celle-ci aurait pu être remise en cause après sa rencontre, en 1869, avec celle qui va devenir sa compagne, Hortense Fiquet. Son père désapprouverait sans doute cette liaison : Cézanne la lui cache donc, de même que plus tard la naissance d'un fils, Paul, en 1872, dont l'existence ne sera découverte, fortuitement, qu'en 1878. Cette situation bancale durera en fait jusqu'au mariage, en présence des parents, en 1886.

Le couple passe la guerre de 1870-1871 en Provence, puis revient s'établir à Paris. Chargé de famille, Cézanne, sur les instances de Pissarro, s'installe alors à Pontoise, puis à Auvers-sur-Oise (il y habite chez le docteur Gachet), où tous deux travaillent en commun. Il y exécute quelques estampes, mais se consacre surtout au paysage sur le motif, fortement marqué par l'exemple de Pissarro. C'est encore celui-ci qui obtient sa participation à la première exposition impressionniste, en 1874 : ses œuvres y sont très mal reçues, et il refuse donc d'envoyer des toiles à la deuxième exposition, en 1876. Il ne s'y résout que pour la troisième, en 1877, où elles obtiennent encore un accueil très mitigé. Cézanne, dégoûté et meurtri, cesse alors toute participation. S'il reste très en marge du groupe impressionniste, il continue de travailler à Paris et dans les environs, tout en revenant régulièrement dans le Midi. Le milieu des années 1880 marque par ailleurs un tournant dans sa vie. Il a rompu avec Zola en 1886, lors de la parution de L'Œuvre, où il s'était reconnu dans le personnage du peintre avorté Claude Lantier. La mort de son père, la même année, le met en possession d'une fortune suffisante pour lui assurer définitivement son indépendance. Relativement à l'écart du mouvement artistique, gardant seulement quelques contacts, très distendus, avec ses anciens camarades impressionnistes, il travaille maintenant de plus en plus souvent et longuement en Provence.

Il avait fini par faire accepter un portrait au Salon, en 1882. Il s'agit cependant d'une exception, qui ne se renouvellera pas, et ses peintures ne seront que rarement montrées au public, en 1889 à l'Exposition universelle, en 1887 et 1890 avec le groupe des XX, à Bruxelles, avant l'événement que constitue la rétrospective chez Vollard en 1895. Cézanne est alors découvert : par ses anciens amis, qui ignoraient en fait beaucoup de son évolution récente, par quelques critiques qui le placent tout de suite au cœur du mouvement moderne en peinture, mais aussi par de jeunes artistes pour qui il est un point d'ancrage, une référence immédiate. Sa réputation ne cesse plus de grandir et de s'affirmer (Maurice Denis peint en 1900 L'Hommage à Cézanne aujourd'hui au musée d'Orsay), une position renforcée par de nouvelles expositions, chez Vollard en 1898, au Salon des indépendants puis au Salon d'automne (1899, 1904, 1905, 1906). Lorsqu'il meurt, après avoir été surpris par un orage alors qu'il travaillait dans la campagne d'Aix, Cézanne est déjà devenu, pour quelques-uns des peintres de sa génération comme pour la relève qui s'annonce, une figure emblématique de la modernité.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Barthélémy JOBERT : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

CÉZANNE ET LES MAÎTRES. RÊVE D'ITALIE (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 164 mots

- 1 média

Le musée Marmottan Monet a accueilli à partir du 27 février 2020 une exposition inédite : Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie, dont le commissariat était assuré par Alain Tapié, conservateur en chef honoraire des musées de France, et par Marianne Mathieu, directrice scientifique du musée....

-

CONVERSATIONS AVEC CÉZANNE, Émile Bernard - Fiche de lecture

- Écrit par Claude FRONTISI

- 996 mots

- 1 média

Deux publications paraissent en 1978, indispensables à la connaissance de Cézanne : l'une, due à John Rewald, rassemble plus de deux cents lettres ; la seconde, Conversations avec Cézanne, se présente comme un emboîtement de textes. D'abord les introductions, notes et notices de l'éditeur,...

-

LES GRANDES BAIGNEUSES (P. Cézanne)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 204 mots

- 1 média

On s'accorde aujourd'hui à penser que la version des Grandes Baigneuses conservée au Philadelphia Museum of Art (Philadelphie) est la dernière version d'un thème cher à Paul Cézanne (1839-1906). C'était en tout cas celle qui restait à sa mort dans son atelier des Lauves à Aix-en-Provence....

-

PAUL CÉZANNE ET LE THÈME DES BAIGNEUSES ET DES BAIGNEURS - (repères chronologiques)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 598 mots

1867 Cézanne peint pour son ami de jeunesse Émile Zola L'Enlèvement (King's College, en dépôt au Fitzwilliam Museum, Cambridge), au sujet en réalité mal défini, mais qui manifeste son souci de peindre le nu, et de l'inscrire dans un paysage, dans cette toile, la campagne aixoise....

-

ART (L'art et son objet) - Le faux en art

- Écrit par Germain BAZIN

- 6 716 mots

...propres à séduire les naïfs, comme la servante de Greuze, ou ces descendants de cousins ou d'amis de Corot qui ont beaucoup servi, ou encore ce cocher de Cézanne qui fournissait, paraît-il, les croûtes attribuées, il n'y a pas si longtemps, au maître d'Aix, qu'on proposait dans sa ville natale, quand elles... -

DE CÉZANNE À PICASSO. CHEFS-D'ŒUVRE DE LA GALERIE VOLLARD (exposition)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 1 156 mots

L'exposition organisée par le Metropolitan Museum of Art de New York, l'Art Institute de Chicago et enfin le musée d'Orsay à Paris, consacrée au marchand et éditeur d'art Ambroise Vollard (1868-1939), était d'un incomparable plaisir pour les yeux (De Cézanne à Picasso....

-

ESPACE, architecture et esthétique

- Écrit par Françoise CHOAY , Encyclopædia Universalis et Jean GUIRAUD

- 12 349 mots

- 4 médias

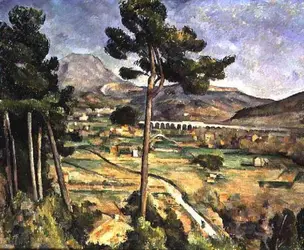

Mais, au terme de cette évolution, l'espace ne nous est pas simplement plus proche, il a changé de sens. Rien ne l'indique mieux que ces paroles deCézanne : « Longtemps je suis resté sans pouvoir peindre la Sainte-Victoire, parce que j'imaginais l'ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas... -

FRIESZ OTHON (1879-1949)

- Écrit par Jean-Marie MARQUIS

- 296 mots

Né au Havre, Othon Friesz fut, en compagnie de Raoul Dufy dont il restera l'ami, élève du peintre local Charles Lhuillier, auprès de qui il prit le goût du dessin. À Paris, il préfère la fréquentation du Louvre aux leçons du peintre académique Léon Bonnat, et adhère rapidement à...

- Afficher les 20 références

Voir aussi