CÉZANNE PAUL (1839-1906)

Article modifié le

Parcours et formes

La classification traditionnelle de l'œuvre du peintre repose avant tout sur la chronologie de son évolution stylistique, qui elle-même recoupe les grandes étapes de sa biographie. Aux années de jeunesse et de formation parisienne correspond ainsi une période “romantique”. Lui succède, de 1872 à 1877, la période “impressionniste”, puis, après qu'il s'est détaché du groupe, la période “constructive” jusque vers 1886-1887. Vient enfin la période “synthétique”, où Cézanne rassemble ses recherches pour arriver à cette “terre promise” qu'il dit entrevoir, dans une lettre à Vollard de 1903. L'analyse formelle joue un rôle déterminant dans cette répartition, le style de Cézanne s'épurant constamment pour aboutir aux œuvres ultimes qui constituent la quintessence de son travail. La place du peintre, entre le romantisme et le réalisme, d'une part, et le cubisme de l'autre, héritier des avant-gardes de son siècle, précurseur de tout le modernisme pictural, en ressort d'autant mieux, et par voie de conséquence la portée de son œuvre. Cette vision, qui n'est pas sans susciter aujourd'hui quelques réticences par son aspect téléologique, a toujours, consciemment ou non, pratiquement dicté l'analyse. Elle a ainsi été reprise à peu près telle quelle dans la rétrospective du Grand Palais à Paris, en 1995, qui distinguait successivement les années 1860, 1870, 1880, 1890 et enfin 1900-1906. Mais les responsables de l'exposition, en refusant de retenir des dates plus précises, ont mis l'accent sur un point crucial : la connaissance factuelle de l'œuvre de Cézanne est finalement très limitée. Il ne datait jamais ses tableaux : les différents spécialistes ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord sur une chronologie nette et détaillée. Il en va de même pour le lieu d'exécution de nombreuses toiles (à l'exception, notable, des paysages), ce qui n'est pas sans importance quand on connaît le mouvement perpétuel de Cézanne entre ses ateliers et ses divers lieux de résidence. Les expositions auxquelles il a participé et qui pourraient fournir des repères utiles sont, on l'a vu, très rares, d'autant qu'il y a envoyé des œuvres qui n'étaient pas forcément récentes. L'état actuel de la recherche ne permet donc pas d'établir une datation serrée : on en est réduit à définir l'évolution stylistique du peintre non comme une suite de périodes clairement délimitées, mais comme un glissement progressif, où se font sentir de loin en loin des inflexions plus ou moins fortement marquées, sans qu'une œuvre capitale vienne inaugurer ou clore tel ou tel épisode. Ce faisant, on n'est pas forcément très éloigné de la façon dont Cézanne lui-même envisageait son art : un labeur sans cesse recommencé.

Ce qu'il appelait sa peinture “couillarde”, autrement dit les œuvres de sa jeunesse, faites autant pour affirmer son métier naissant que sa forte et contradictoire personnalité, pour choquer et pour étonner tout à la fois, est nettement influencée par les peintres qu'il admirait : les Vénitiens, Titien et Giorgione, les Flamands, surtout Rubens, les Espagnols aussi, les Français enfin, essentiellement Delacroix et Courbet, mais aussi Daumier et, un peu plus tardivement, Manet. Il emprunte à chacun des éléments formels au service d'un style très personnel, caractérisé par la violence de la touche, large, souvent empâtée, retravaillée au couteau : la matière picturale s'étale sur la toile. L'expressivité est renforcée par les effets chromatiques, les contrastes et les stridences que Cézanne expérimente avec emportement. Il en va ainsi dans certaines des peintures décoratives qu'il exécuta entre 1864 et 1868 pour la résidence que son père avait acquise aux environs d'Aix, le jas de Bouffan, comme la Madeleine pénitente et le Baigneur au rocher, ou dans la série de portraits de son oncle Dominique Aubert. Mais ces effets se retrouvent, à des degrés divers, dans toute la production de cette période où Cézanne ne semble pas tâtonner, mais bien expérimenter, tenter sans rien s'interdire, même pas l'humour de la parodie, avec le Portrait d'Achille Emperaire. On aurait tort, cependant, de penser que le changement qui intervient ensuite n'est dû qu'au travail avec Pissarro. On sent déjà autour de 1870, dans certaines vues de l'Estaque, dans des natures mortes comme La Pendule noire, le désir d'une discipline plus rigoureuse. Les formes se régularisent, la touche se fragmente et s'assagit, le coloris s'harmonise : les paysages de Pontoise et d'Auvers synthétisent cette nouvelle étape.

L'évolution de Cézanne dans les années suivantes n'est pas seulement formelle : elle révèle une attitude différente vis-à-vis du métier de peintre, où la restitution mentale des sensations visuelles prime désormais sur leur expression immédiate. La rapidité fait place à la lenteur d'un travail réfléchi, médité, pensé, qui sera désormais sa marque (“Je ne suis pas mécontent du devant de la chemise”, aurait-il dit à Vollard en 1899 après cent quinze séances de pose, laissant finalement son portrait inachevé). De La Maison du pendu de 1873 au Pont de Maincy ou au Château de Médan de 1879-1880, la transformation progressive de son style est patente. Mais, si on ne manque pas d'exemples pour l'illustrer, il faut cependant souligner la persistance, tout au long des années 1870-1880, de tableaux, d'aquarelles et de pages de carnets qui perpétuent la peinture “couillarde” de la décennie précédente, ainsi de L'Après-midi à Naples, de La Tentation de saint Antoine ou de L'Éternel Féminin, qui sont tous exécutés entre 1875 et 1877. L'aquarelle qu'il fit au début des années 1880 d'après la Médée de Delacroix ne doit pas seulement s'analyser comme un adieu aux admirations de sa jeunesse : elle marque aussi une certaine continuité, sinon directement de style, du moins, peut-être, de perception. Les premiers tableaux de baigneurs et de baigneuses, qui rétrospectivement annoncent pour nous les sommets de l'œuvre à venir, s'ancrent de même tout aussi bien dans ses travaux antérieurs. La continuité prévaut ici sur une logique de rupture.

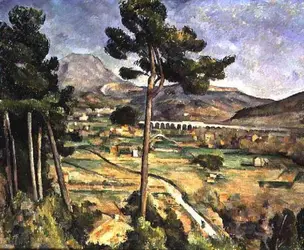

Cézanne, dans la première série qu'il consacre, entre 1882 et 1887, à la montagne Sainte-Victoire, qui reste aujourd'hui comme son sujet de prédilection, en est arrivé à un style imprégné de classicisme. La construction formelle du motif est désormais déterminante, comme dans La Montagne Sainte-Victoire au grand pin, où les branches de l'arbre, au premier plan, accompagnent sur toute la longueur du tableau la courbure de la montagne, avec une intention évidemment décorative, teintée de japonisme. La touche, compacte et resserrée, disposée en vibrantes diagonales parallèles, acquiert une certaine autonomie par rapport aux objets représentés. Le coloris, plus éclatant et plus tranché, s'affranchit lui aussi du strict rendu réaliste : l'effet proprement plastique semble désormais primer. C'est au même moment qu'apparaissent, dans les natures mortes, les distorsions de l'espace qui ne peuvent, comme on le pensait à l'époque, relever, à ce stade du développement stylistique cézannien, de simples maladresses. Incomprises en leur temps, elles sont ensuite devenues comme l'un des traits caractéristiques de son génie, génie d'un peintre annonciateur ou initiateur du cubisme. Ce côté prophétique semble bien loin, en tout cas, des préoccupations de l'artiste qui, dans les quinze dernières années de sa vie, rassemble tout son travail antérieur, en particulier dans la seconde série des Montagne Sainte-Victoire, dans les diverses versions des Joueurs de cartes et, surtout, dans les trois Grandes Baigneuses. Il travailla plus de dix ans à ces dernières, de 1894 à 1905 (la chronologie des différents tableaux et leur identification aux toiles connues par des témoignages contemporains est encore sujette à discussion). Mais une monumentalité, une force et une maîtrise équivalentes se manifestent dans les paysages et les portraits de la même période. Nous pouvons voir dans ces œuvres la plénitude d'un achèvement. Cézanne, qui disait, dans ces dernières années, progresser chaque jour un peu plus, écrivait pourtant en 1906 à son fils : “Enfin je te dirai que je deviens, comme peintre, plus lucide devant la nature, mais que, chez moi, la réalisation de mes sensations est toujours très pénible. Je ne puis arriver à l'intensité qui se développe à mes sens, je n'ai pas cette magnifique richesse de coloration qui anime la nature.”

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Barthélémy JOBERT : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

CÉZANNE ET LES MAÎTRES. RÊVE D'ITALIE (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 164 mots

- 1 média

Le musée Marmottan Monet a accueilli à partir du 27 février 2020 une exposition inédite : Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie, dont le commissariat était assuré par Alain Tapié, conservateur en chef honoraire des musées de France, et par Marianne Mathieu, directrice scientifique du musée....

-

CONVERSATIONS AVEC CÉZANNE, Émile Bernard - Fiche de lecture

- Écrit par Claude FRONTISI

- 996 mots

- 1 média

Deux publications paraissent en 1978, indispensables à la connaissance de Cézanne : l'une, due à John Rewald, rassemble plus de deux cents lettres ; la seconde, Conversations avec Cézanne, se présente comme un emboîtement de textes. D'abord les introductions, notes et notices de l'éditeur,...

-

LES GRANDES BAIGNEUSES (P. Cézanne)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 204 mots

- 1 média

On s'accorde aujourd'hui à penser que la version des Grandes Baigneuses conservée au Philadelphia Museum of Art (Philadelphie) est la dernière version d'un thème cher à Paul Cézanne (1839-1906). C'était en tout cas celle qui restait à sa mort dans son atelier des Lauves à Aix-en-Provence....

-

PAUL CÉZANNE ET LE THÈME DES BAIGNEUSES ET DES BAIGNEURS - (repères chronologiques)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 598 mots

1867 Cézanne peint pour son ami de jeunesse Émile Zola L'Enlèvement (King's College, en dépôt au Fitzwilliam Museum, Cambridge), au sujet en réalité mal défini, mais qui manifeste son souci de peindre le nu, et de l'inscrire dans un paysage, dans cette toile, la campagne aixoise....

-

ART (L'art et son objet) - Le faux en art

- Écrit par Germain BAZIN

- 6 716 mots

...propres à séduire les naïfs, comme la servante de Greuze, ou ces descendants de cousins ou d'amis de Corot qui ont beaucoup servi, ou encore ce cocher de Cézanne qui fournissait, paraît-il, les croûtes attribuées, il n'y a pas si longtemps, au maître d'Aix, qu'on proposait dans sa ville natale, quand elles... -

DE CÉZANNE À PICASSO. CHEFS-D'ŒUVRE DE LA GALERIE VOLLARD (exposition)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 1 156 mots

L'exposition organisée par le Metropolitan Museum of Art de New York, l'Art Institute de Chicago et enfin le musée d'Orsay à Paris, consacrée au marchand et éditeur d'art Ambroise Vollard (1868-1939), était d'un incomparable plaisir pour les yeux (De Cézanne à Picasso....

-

ESPACE, architecture et esthétique

- Écrit par Françoise CHOAY , Encyclopædia Universalis et Jean GUIRAUD

- 12 349 mots

- 4 médias

Mais, au terme de cette évolution, l'espace ne nous est pas simplement plus proche, il a changé de sens. Rien ne l'indique mieux que ces paroles deCézanne : « Longtemps je suis resté sans pouvoir peindre la Sainte-Victoire, parce que j'imaginais l'ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas... -

FRIESZ OTHON (1879-1949)

- Écrit par Jean-Marie MARQUIS

- 296 mots

Né au Havre, Othon Friesz fut, en compagnie de Raoul Dufy dont il restera l'ami, élève du peintre local Charles Lhuillier, auprès de qui il prit le goût du dessin. À Paris, il préfère la fréquentation du Louvre aux leçons du peintre académique Léon Bonnat, et adhère rapidement à...

- Afficher les 20 références

Voir aussi