PCF (Parti communiste français)

Article modifié le

La longue crise du Parti communiste français (depuis 1956)

À partir de 1956, le PCF entre progressivement dans la deuxième phase de son histoire, introduite par les effets délégitimants du XXe congrès du PCUS en 1956 et l'épuisement de la force propulsive du mouvement communiste international que manifestent la même année l'insurrection en Hongrie et les événements de Pologne. En discréditant Staline, en n'hésitant pas à le ridiculiser, le rapport « secret » de Nikita Khrouchtchev au XXe congrès du PCUS brise la relation enchantée qui faisait de Staline, pour les militants et cadres les plus investis par « l'esprit de parti », leur champion. La « relation magique d'identification » (Pierre Bourdieu) de ceux qui plaçaient en lui leurs espoirs se brise, déséquilibrant toute la chaîne du capital symbolique communiste qui reposait d'un côté sur le culte de Staline et de l'autre sur le capital délégué d'autorité politique dont bénéficiaient les partis communistes et les communistes eux-mêmes. La configuration du pouvoir symbolique, centrée sur Staline, qui caractérisait les relations de pouvoir au sein des partis communistes de l'époque stalinienne, s'adossait à une cléricalisation particulière au monde communiste. La canonisation de textes (constamment remaniés et/ou différemment « préfacés » suivant les conjonctures), la sacralisation de leurs auteurs (Marx, Engels, Lénine) et du rapport à la lecture de leurs textes, la promotion de Staline lui-même enfin comme exégète « autorisé » et seul authentique disciple structuraient le dispositif du mode de production ecclésial de la « doctrine du parti ».

La mort de Staline en 1953 entraîne la crise de cette configuration. Désormais, l'autorité politique doit reposer sur d'autres fondements. Le déclin du PCF peut s'analyser pour partie comme la conséquence de l'échec de cette recherche de nouveaux fondements de l'autorité politique communiste. C'est dans la plus grande confusion que se sont imbriquées, à des rythmes divers, ces logiques de renouvellement ou d'aggiornamento qui ont irrigué inégalement le Parti communiste. Trois périodes de cette crise du communisme français peuvent être dégagées. À l'aggiornamento inabouti (1956-1977) succède une période de débandade du Parti communiste (1978-1993) qui ne laisse bientôt plus d'autre choix que l'investissement dans les technologies du marketing politique (1994-2002).

Aggiornamento et union de la gauche (1956-1977)

Du début des années 1960 à la rupture de l'union de la gauche en 1977, le premier aggiornamento, « mouvement complexe où la révision théorique, la pratique des alliances électorales, le renouvellement du personnel dirigeant et le nouveau statut concédé aux intellectuels s'appellent les uns les autres » (Frédérique Matonti), s'est traduit par la refonte de très nombreux invariants rhétoriques de l'édifice doctrinal de l'époque stalinienne et par la recherche de règles nouvelles de fonctionnement interne. Principalement conduite par Waldeck Rochet (secrétaire général du PCF de 1964 à 1969) puis par Georges Marchais (1969-1994), cette politique de renouvellement s'effectue dans une conjoncture de montée de la gauche et de mobilisation collective (Mai-68) qui la nourrit d'une sorte d'énergie politique jusqu'à l'élection de François Mitterrand en 1981.

Un rapide bilan des évolutions doctrinales depuis l'époque stalinienne montre l'ampleur des changements. Dans une première phase, c'est la stratégie politique qui fait l'objet d'un ensemble de réorientations doctrinales. Après l'abandon de la thèse du parti unique en régime communiste (XVIe congrès, 1961), la revendication d'une voie française au socialisme rompant explicitement avec le mimétisme d'octobre 1917, l'accent mis sur le caractère pacifique du passage au socialisme (réitéré avec vigueur en 1964 au XVIIe congrès du PCF), c'est le fonctionnement interne du PCF et en particulier les formes de la collaboration entre intellectuels « du » et « au » parti qui devient central. La redéfinition des rapports entre intellectuels communistes et cadres dirigeants d'origine populaire au sein du PC comme « intellectuel collectif » s'officialise en 1966 avec le comité central d'Argenteuil. Elle se poursuit sur les scènes diverses de l'expression intellectuelle du Parti ou dans l'ouverture de tribunes dans L'Humanité auxquelles collaborent des intellectuels communistes, ou bien dans les lieux institutionnels officiellement chargés de faire avancer la « réflexion théorique », ou encore dans l'édition communiste. Ce sont ensuite les liens symboliques et historiques avec le monde soviétique que le PCF tente de reconfigurer au fur et à mesure qu'il est confronté aux révélations sur la terreur stalinienne.

Parallèlement, les crises du monde communiste (Tchécoslovaquie, Pologne, Chine...) constituent un obstacle de plus en plus rédhibitoire au « rayonnement » du PCF D'où la mise en scène de la condamnation du stalinisme en 1975, la redéfinition dans les années 1960 puis l'abandon de la notion de « dictature du prolétariat » au XXIIe congrès du PCF (1976), le refus en 1977 de subordonner la stratégie politique aux impératifs de « l'internationalisme prolétarien », l'aveu (1977) que la direction du PCF avait eu connaissance du rapport « secret » de Nikita Khrouchtchev au XXe congrès du PCUS dès 1956, etc. Au terme de ces évolutions, il ne restait plus grand-chose de la doctrine de l'époque thorézienne à l'exception de trois éléments « fondamentaux » : le centralisme démocratique, la référence au « marxisme-léninisme » et la marque « révolutionnaire ».

En ce qui concerne le peuple communiste, deux logiques fondamentales peuvent être retenues. D'une part, la tendance à persévérer dans son être va se traduire par le maintien du pouvoir interne des cadres d'origine ouvrière. Plus on s'élève dans la hiérarchie partisane plus la part des ouvriers reste importante (52,3 % d'ouvriers au bureau politique en 1976). En 1979, 46,5 % des adhérents du PCF sont encore ouvriers ou salariés agricoles, tandis que l'on compte 25,4 % d'employés et de personnels de service. Les cadres d'origine ouvrière tiennent l'appareil. Ils ont hérité du capital collectif que leurs prédécesseurs avaient accumulés, parfois quasi familialement, d'où de véritables dynasties communistes. Ce processus de bureaucratisation de l'entreprise communiste tend à modifier les critères de sélection du personnel politique communiste en majorant certaines valeurs, et notamment la « fidélité » au parti, au détriment d'autres attitudes et valeurs. Cette clôture de l'espace politique sur l'entre-soi communiste antérieur creuse le fossé entre les élus communistes et les militants des cités qui, par toute leur histoire sociale, étaient plus particulièrement disposés à être des relais auprès des classes populaires.

D'autre part, l'effritement de l'autorité politique des cadres ouvriers et l'érosion de la capacité à contrarier les logiques sociales de recrutement des hommes politiques ouvrent des marges de jeu et de promotion interne aux adhérents appartenant aux professions intermédiaires salariées et aux professions intellectuelles. Alors que le tassement électoral caractérise les années 1970 (21,4 % des suffrages exprimés aux législatives de 1973 ; 20,7 % en 1978), malgré le programme commun, l'accroissement des effectifs militants durant la même période (de 380 000 en 1969-1970 on passe à 520 000 en 1978) suggère que l'organisation communiste est progressivement investie par des agents sociaux qui avaient été engagés dans les mobilisations collectives caractéristiques de Mai-68. L'analyse des délégués aux congrès du PCF et celle de l'évolution de l'appareil communiste, de 1956 à 1986, montrent le retournement de tendance : en 1967, au XVIIIe congrès, 51 % des délégués sont encore d'origine ouvrière mais plus d'un tiers (34,3 %) sont employés, cadres moyens ou supérieurs, ingénieurs, cadres ou techniciens, professeurs ou membres d'une profession libérale. De l'analyse réalisée par le politologue François Platone en 1979, il ressort que plus des deux tiers des communistes ont adhéré après 1968, dont 23,3 % après la rupture de l'union de la gauche. Tout confirme par conséquent l'entrée dans le PCF, après 1968, d'adhérents dotés d'un fort capital culturel, progressant très rapidement dans toutes les instances dirigeantes du PCF, à l'exception des principales positions clés de l'institution communiste, le bureau politique, les secrétariats et bureaux de fédérations et les secrétariats de section, menaçant progressivement, directement et indirectement, plus ou moins consciemment, les titulaires des positions de pouvoir au sein du PCF.

Ces prétendants trouvent chez les intellectuels communistes des représentants plus autonomes. Alors que, dans les années 1950, les intellectuels communistes n'étaient guère placés que face à une seule alternative : se soumettre, tout en conservant parfois son quant à soi, ou se démettre, la gamme de leurs rapports à l'autorité devient plus étendue à partir des années 1960. Surtout, la tâche de production théorique qui leur est confiée permet aux intellectuels, pour la première fois en tant que tels, de participer à l'élaboration de la pensée politique du PCF, sans pour autant devoir se transformer en « professionnels de la politique », c'est-à-dire sans renoncer à une carrière universitaire, d'écrivain ou d'artiste, extérieure au champ communiste. Ce « jeu double » repose sur la conjoncture d'aggiornamento, mais aussi sur les caractéristiques des intellectuels des années 1960 et 1970. Une partie d'entre eux, plus dotés en ressources universitaires que leurs prédécesseurs, n'ont effectivement pas besoin du réseau parallèle communiste (maisons d'édition, revues, centres de recherche) pour faire carrière. Le PC est désormais obligé de tenir de plus en plus compte de la relative autonomie des champs de production intellectuels, en particulier universitaires. Le corps militant se désouvriérise donc durant toutes ces années au profit d'autres groupes sociaux, en particulier des « petits » intellectuels anciens et nouveaux alors que le parti lui-même se renouvelle à 60 % à l'époque du programme commun. L'augmentation des effectifs du parti jusqu'en 1977 prend alors un sens sociologique particulier gros de conflits quand l'audience électorale communiste stagne puis régresse.

Sur le plan stratégique, le PCF s'est engagé, des années 1960 aux années 1970, dans une politique d'union de la gauche. En 1965, il ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle et soutient François Mitterrand, tandis qu'en 1969 il est amené à présenter son candidat, Jacques Duclos, qui parviendra presque au deuxième tour. Fort de son actif électoral et grâce à la reprise du processus d'union consécutif à la conquête par François Mitterrand du nouveau parti socialiste (Épinay, 1971), le PCF signe en 1972 le Programme commun de gouvernement, comptant ainsi rééditer une dynamique analogue à celle du Front populaire. Or la dynamique de l'union profite principalement au PS, tandis qu'elle renforce, au sein du PCF, les concurrents potentiels des héritiers du cadre thorézien. Jusqu'en 1977, la direction du PCF parvient à contrôler les conflits et dissensions internes en cherchant à les exploiter au service de « l'image » démocratique du PCF. Mais ces évolutions le conduisent, après une phase de surenchères dans les négociations, à la rupture de l'union de la gauche en 1977.

L'inertie de la configuration stalinienne (1978-1993)

Après 1978, les compromis instables et fragiles de la période antérieure cèdent dès lors la place à des conflits ouverts, qui se succéderont, accompagnant ou précédant les nombreux départs d'intellectuels, plus ou moins discrets, et le recul des effectifs militants. La direction du PCF choisit de se replier sur son « passé ». La période 1978-1993 peut être analysée comme une période d'attente fondée sur le réinvestissement des formes d'autorité héritées de l'époque thorézienne et que continuent à incarner, à l'instar de Georges Marchais lui-même, nombre de cadres du PCF. Resserrant ses relations avec l'URSS, en apportant par exemple son soutien à l'intervention soviétique en Afghanistan (1980), la direction du PCF tente de réactiver ses liens avec les États « communistes ».

Progressivement, la production intellectuelle se réduit aux rapports des instances dirigeantes ou des congrès et à la publication d'ouvrages destinés à expliquer la politique du parti communiste. Le calcul de la direction « Marchais » consiste à parier sur un affaissement électoral et politique du P.S. que provoquerait « l'usure du pouvoir » et qui bénéficierait en retour au PCF. L'hémorragie des intellectuels et l'affaiblissement symbolique corrélatif qui découlent de cette stratégie ne sont pas pris en compte dans l'attente de ce retournement du rapport des forces.

Après le départ des intellectuels producteurs, les principales lignes de fracture de l'époque opposent les dirigeants entre eux. Des dirigeants connus, comme Félix Damette, Pierre Juquin, Marcel Rigout, bientôt Charles Fiterman, Jack Ralite, expriment ouvertement leurs désaccords. Cette politique ne permet aucunement d'inverser l'affaissement électoral du PCF qui, aux législatives de 1981, obtient 15,4 % des suffrages exprimés, mais seulement 9,6 % en 1986. En avril 1988 enfin, Pierre Juquin se présente à l'élection présidentielle où André Lajoinie obtient, pour le PCF, 6,8 % des suffrages exprimés. La réélection de François Mitterrand en 1988 conduit la direction du PCF à une opposition aux politiques socialistes, opposition louvoyante parce que contrainte par des logiques électorales qu'imposent des alliances de deuxième tour.

L'échec d'une mutation annoncée

L'effondrement des régimes communistes dans les pays de l'Est (1989-1991) et l'épuisement progressif des ressources électorales viennent sonner le glas de la politique d'attente incarnée par Georges Marchais et imposent une redéfinition de l'entreprise communiste dans les conditions intellectuelles les plus mauvaises qui soient. L'entreprise politique en tant qu'entreprise culturelle a été désertée par les intellectuels qui auraient pu participer à la mutation dont Robert Hue tente de faire un projet à partir de son élection au secrétariat général, qui devient secrétariat national, au XXVIIIe congrès en 1994. Aucune revue, aucun espace de recherche, aucun conseil scientifique n'est suscité pour freiner la déréliction de l'ensemble des lieux de production intellectuelle. Afin d'occuper ce vide, Robert Hue se rabat sur l'arsenal des « savoir-faire » de la communication politique : sondages, images et slogans publicitaires. Le « parler Hue » jette un voile de mots nouveaux qui tient lieu d'analyse politique. Cécile Amar, dans son enquête sur le PCF de Robert Hue, insiste sur ce surinvestissement de l'équipe dirigeante dans les sondages, le conseil en communication, le désir de séduire la presse. Des néologismes apparaissent et disparaissent au gré des discours (« révolutionnement » par exemple), des slogans d'allure publicitaire associés à des innovations dans les alliances désorientent les militants : la liste « Bouge l'Europe », aux élections européennes de 1999 par exemple (6,8 % des suffrages exprimés). En 1994, de nouveaux statuts sont introduits. Aux mots-symboles du PCF sont substitués peu à peu d'autres appellations : le CC, comme le secrétariat, devient comité national, le bureau politique, bureau national. L'expression « force communiste » est testée puis abandonnée (XXIXe congrès, 1996). Permanents protégés par la bureaucratie partisane, élus communistes et militants n'ont le plus souvent d'autre capital politique qu'une délégation offerte par un centre qui a cessé d'irradier son système d'action. Dès lors, l'ensemble du monde communiste est l'objet de forces centripètes qui autonomisent et individualisent ses différents segments. Les revues théoriques disparaissent ou végètent. Les éditions du PCF sont démantelées et cédées. Des quotidiens régionaux disparaissent. L'Humanité connaît une grave crise financière menaçant jusqu'à son existence. L'appareil de formation entre en crise. Les socialisations militantes à la base se déstructurent. Tous les « rites » hérités de l'époque où « l'esprit de parti » renvoyait à de forts investissements dans le militantisme communiste s'estompent (carte d'adhérent, existence et fonctionnement des cellules, etc.), tandis que la capacité à susciter des vocations communistes, à sélectionner et former des cadres d'origine populaire s'affaisse irrésistiblement. Enfin, la participation du PCF à la gauche plurielle et l'appartenance au gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002) de ministres communistes ne semblent pas enrayer le déclin.

C'est donc une direction sans « voix », neutralisée par ses oppositions internes, qui se retrouve aux commandes du parti, tentant constamment de redorer son « image ». Sur la scène médiatico-politique, la direction Robert Hue s'en remet aux recettes des sondeurs et autres conseillers en communication, tandis que, sur la scène intérieure du parti, la crise symbolique prend la forme d'une inflation démocratique, dans le discours comme dans la pratique. Cette « démocratisation » est mise en œuvre dans la préparation des XXIXe congrès (La Défense, décembre 1996) et XXXe congrès (Martigues, mars 2000) jusqu'à faire participer les militants à la définition de l'ordre du jour du congrès. Les échecs électoraux que continue de subir le PCF signent peu à peu la marginalisation de la direction Robert Hue. Évincé du secrétariat national au XXXIe congrès (2001) au profit d'un provisoire poste de président du parti, il tente une dernière fois de jouer sa carte à la présidentielle de 2002, où il n'obtient que 3,4 % des suffrages exprimés. Son échec électoral signe son retrait du secrétariat national au profit de Marie-George Buffet. Tout semble se passer comme si Robert Hue et son équipe n'avaient pu conduire la mutation jusqu'à l'un de ses termes possibles : soit la reconfiguration à l'italienne du parti, soit une reconfiguration « révolutionnaire » ou « radicale », ce qui impliquait, dans un cas comme dans l'autre, l'ouverture de la compétition interne aux prétendants issus de diverses fractions des classes intermédiaires salariées et des professions intellectuelles. Dans les deux cas, on mettait fin à la spécificité de l'aventure communiste en France : la promotion d'une élite militante et dirigeante d'origine populaire dans tous les postes du système d'action communiste (syndicats, municipalités, associations, presse...), y compris dans les lieux de production intellectuelle. Le faire eût été interroger l'inconscient historique de cette aventure, c'est-à-dire pour le moins la nature du mode de légitimation de la « vocation communiste » ou, si l'on veut, du bonheur militant.

Au XXXIIe congrès, Marie-George Buffet, secrétaire nationale depuis le XXXIe congrès, occupe le poste sans partage, ce qui reflète à la fois la féminisation du corps partisan (35 % de femmes en 1977, 39,6 % en 1997), mais aussi, pour la première fois depuis la bolchevisation, la promotion à ce poste d'une titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur. À la tête d'une nouvelle équipe, Marie-George Buffet gère les tensions et les conflits internes entre nostalgiques, élus et salariés, de ce qui reste du système communiste et tenants d'un repositionnement plus radical (Roger Martelli). Elle tente de capitaliser sur son nom à l'élection présidentielle de mai 2007 une partie de l'électorat du non au référendum sur la Constitution européenne de 2005 tout en préparant une alliance avec le PS au second tour. Ayant obtenu 1,9 % des suffrages, son échec ranime les dissensions internes. Aucune configuration partisane n'a donc réussi à ce jour à enrayer le processus de dislocation de l'entreprise communiste, qui ne présente d’ailleurs pas de candidat à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017, et choisit deux fois de suite de se rallier à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Le résultat de son secrétaire national Fabien Roussel à la présidentielle de 2022 (2,28 %) ne permet pas au PCF de prétendre à une autre position que celle d’un parti d’appoint dépendant des alliances électorales de la gauche pour conserver quelques sièges au Parlement.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard PUDAL : professeur émérite de science politique

Classification

Médias

Autres références

-

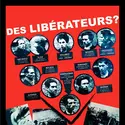

AFFICHE ROUGE L'

- Écrit par Stéphane COURTOIS

- 2 508 mots

- 2 médias

La Main-d'œuvre étrangère, qui prit en 1932 le nom de Main-d'œuvre immigrée (MOI), a été créée dès 1926 par le Parti communiste français (PCF). Cette organisation était destinée à regrouper tous les militants communistes étrangers vivant en France. Or il y avait, dans les années 1920, des centaines... -

ART SOUS L'OCCUPATION

- Écrit par Laurence BERTRAND DORLÉAC

- 7 411 mots

- 2 médias

En matière de résistance « active », le Parti communiste français, mieux structuré depuis l'avant-guerre, chapeautait le Front national des arts (branche du Front national), imprimait le journal clandestin L'Art français (cinq numéros parus) et réalisait l'album militant antivichyste... -

BANLIEUE

- Écrit par Jean BASTIÉ , Stéphane BEAUD et Jean ROBERT

- 6 572 mots

...perspective en revenant sur la signification historique de la « banlieue rouge » et du communisme municipal. La conquête dans l'entre-deux-guerres par le P.C.F. des mairies des villes de la petite couronne parisienne (Ivry, Montreuil, Saint-Denis, Aubervilliers, etc.) et la constitution de bastions communistes... -

BECKER JEAN-JACQUES (1928-2023)

- Écrit par Erwan LE GALL

- 920 mots

Historien français né le 14 mai 1928, Jean-Jacques Becker est l’auteur de travaux sur la Première Guerre mondiale faisant référence. Spécialiste de l’opinion, sa contribution à l’histoire politique de la France du xxe siècle est également importante. Nommé maître assistant à Nanterre...

- Afficher les 79 références

Voir aussi

- PARTIS COMMUNISTES

- DICTATURE DU PROLÉTARIAT

- OUVRIERS

- OUVRIÈRE CLASSE

- CELLULE, organisme politique

- MILITANTISME

- HUE ROBERT (1946- )

- CENTRALISME DÉMOCRATIQUE

- KOMINTERN ou TROISIÈME INTERNATIONALE ou INTERNATIONALE COMMUNISTE

- PARTIS SOCIALISTES FRANÇAIS

- STALINISME

- BUFFET MARIE-GEORGE (1949- )

- PCUS (Parti communiste d'URSS)

- COMITÉ CENTRAL, partis communistes

- CADRE, parti politique

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- LUTTE DE CLASSES

- PROGRAMME COMMUN

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- FRANCE, histoire, de 1958 à 1974

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- SOCIALISTES MOUVEMENTS

- RÉSISTANCE FRANÇAISE (1940-1945)