PÉRISSODACTYLES

Article modifié le

Équidés

Particularités anatomiques

Tous les Equidae actuels sont des animaux hauts sur pattes à l'encolure allongée, possédant une queue de longueur variable, plus ou moins fournie. La crinière – quand elle existe – est toujours dressée chez les espèces sauvages.

La formation tégumentaire la plus remarquable est constituée par un véritable sabot. À la face intérieure des membres, des plaques cornées, les châtaignes, représentent peut-être les vestiges des ongles des doigts I disparus. Seuls les chevaux ont des châtaignes aux membres antérieurs et postérieurs. Au niveau des articulations entre les métapodes et les phalanges, les chevaux ont aussi des ergots qui seraient les traces des ongles des doigts II et IV, car, chez les espèces actuelles, le doigt III subsiste seul : les Équidés (et eux seuls) sont des solipèdes. Cependant, sur le squelette, les vestiges des métapodes III et IV sont toujours présents sous la forme de fines baguettes.

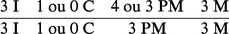

Le crâne, allongé, montre une large communication entre les fosses orbitaires et temporales. La denture a pour formule :

Les canines font généralement défaut chez les femelles. Les molaires et prémolaires ont une croissance prolongée, leur table d'usure présente des crêtes d'émail entourées de cément. Elles appartiennent au type lophodonte.

Systématique et répartition géographique

La classification des Equidae demeurant controversée, on adoptera ici celle de G. G. Simpson, qui a le double mérite d'être la plus simple et de respecter la règle d'antériorité. Tous les Equidae actuels sont ainsi rassemblés dans le genre unique Equus, comportant 6 espèces, elles-mêmes divisées en sous-espèces. La totalité des chevaux actuels appartient à l'espèce E. caballus. La seule sous-espèce sauvage connue a été découverte sur les versants des monts Altaï en 1879 par l'explorateur russe Prjewalski, elle est scientifiquement dénommée Equus caballus prjewalskii.

Il est possible que le cheval de Prjewalski ne soit pas dans l'ascendance directe du cheval domestique ; celui-ci aurait pour certains auteurs son origine dans une autre sous-espèce : le tarpan (Equus caballus gmelini), dont on connaît avec le « konig » polonais une forme redevenue secondairement sauvage. Il convient de souligner ici les difficultés que l'on rencontre pour déterminer de façon sûre l'origine exacte d'un animal domestique. Quoi qu'il en soit, il est bien possible que le cheval de Prjewalski ne subsiste plus que grâce aux descendants des 28 échantillons importés en Europe en 1901, et qui depuis se reproduisent dans différents parcs zoologiques.

Le second groupe d'Equidae asiatiques appartient à l'espèce Equus hemionus, qui renferme des formes intermédiaires entre le cheval et l'âne, communément désignées par les noms d'hémippes, d'hémiones et d'onagres. Devenus rarissimes aujourd'hui, ces animaux peuplaient les steppes et les déserts, de la Syrie à la Mongolie.

En Afrique, les zèbres et les ânes, répartis en 4 espèces, représentent la totalité des Equidae de ce continent. L'espèce Equus asinus est sûrement l'ancêtre des ânes domestiques. On ne la trouve plus qu'occasionnellement, en certains points du Soudan, de l'Éthiopie et de la Somalie. Les zèbres se répartissent en 3 espèces. La première, Equus quagga, rassemble les Equidae, à la robe rayée de façon variable mais où généralement des raies obliques partant des cuisses dessinent une selle sur la partie médiane du dos. Sous les noms de zèbres de Böhm, de Grant, de Burchell, etc., diverses sous-espèces se rencontrent en différents points de l'Est africain, depuis l'Éthiopie jusqu'au Cap.

Le zèbre de montagne Equus zebra constitue une deuxième espèce, facile à distinguer par les bandes noires transversales dessinant une grille sur la croupe. Décimée par les Boers, cette espèce en voie de disparition ne subsiste plus que dans le Parc national du zèbre de montagne, près de Cradock. Une sous-espèce voisine, le zèbre de Hartmann, est encore relativement abondante dans le Sud-Ouest africain. Enfin le zèbre de Grévy, Equus grevyi, très reconnaissable par les fines rayures de sa robe, vit en petites troupes dans les régions montagneuses de l'Éthiopie et du nord-est du Kenya.

Évolution

L' ancêtre des Equidae actuels était représenté à l'Éocène par le genre Hyracotherium, qui comporte plusieurs espèces, dont la taille moyenne était celle d'un lévrier. Ces animaux possédaient des caractères archaïques rappelant les Condylarthres, dont ils sont issus, à côté de traits évolutifs annonçant leur descendance. Le nombre de doigts était déjà réduit à trois à la patte postérieure, quatre à la patte antérieure, et on estime que ces animaux pouvaient courir à une vitesse voisine de celle du cheval actuel. Mais leurs molaires à couronne basse avec tubercules arrondis (type bunondonte) étaient peu évoluées et l'encéphale, bien connu par les moulages endocraniens, revèle aussi une structure très primitive. Dans des formes de l'Éocène moyen telles qu'Orohippus, le cerveau se développe remarquablement, cependant que le squelette du membre change peu. Chez les formes postérieures, Mesohippus puis Miohippus de l'Oligocène américain, on observe une réduction du quatrième doigt de la main et une molarisation des prémolaires, qui va faire des dents mâchelières un ensemble homogène et compact.

Au Miocène, deux grands faits sont à considérer : le passage en Eurasie du genre Anchitherium, qui n'aura pas de descendance, et, surtout chez les formes américaines Parahippus et Merychippus, une adaptation très nette à la vie steppique, adaptation marquée par l'élévation de la couronne des molaires (autorisant leur usure due à la consommation de graminées siliceuses) et par la réduction des doigts latéraux qui n'atteignent plus le sol.

Une nouvelle invasion de l'Eurasie au Pliocène par le genre Hipparion, qui conserve deux doigts latéraux, tourne court, et sa descendance s'éteint au Pléistocène. En Amérique au contraire, le genre Pliohippus représente le premier des Equidae à posséder un seul doigt. Au Pléistocène apparaît le genre Equus, qui se répandra en Amérique du Sud, en Eurasie, en Afrique enfin. La fin du Pléistocène verra son extinction en Amérique du Nord et du Sud ; il sera réintroduit dans ce continent sous sa forme domestique par l'homme blanc au xvie siècle. Cette domestication a sans doute eu lieu en Mésopotamie et en Chine à peu près simultanément, au cours du troisième millénaire avant J.-C. Il est certain qu'avant de devenir d'abord un animal de trait, puis de selle, le cheval a représenté pour l'homme une source de nourriture, comme en témoignent les amas d'os trouvés dans certains gisements préhistoriques, tel celui de Solutré.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert MANARANCHE : docteur ès sciences, maître assistant à l'université de Paris-VII

Classification

Médias

Autres références

-

ÂNE

- Écrit par Marie-Claude BOMSEL

- 690 mots

- 1 média

Ongulé plus petit que le cheval possédant de longues oreilles et des châtaignes (marques noires) sur les pattes antérieures. Répartition géographique (pour les ânes sauvages) : Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale. Habitat : prairies, savanes et déserts. Classe : Mammifères ; ordre...

-

CHEVAL DE PRJEWALSKI

- Écrit par Marie-Claude BOMSEL

- 328 mots

Dernière espèce de cheval sauvage, vivant aujourd'hui en captivité après avoir complètement disparu du désert de Gobi ainsi que des steppes et des régions montagneuses de Mongolie. Classe : Mammifères ; ordre : Périssodactyles ; famille : Équidés. Effectifs : 1 000 individus (uniquement...

-

CHEVAL DOMESTIQUE

- Écrit par Marie-Claude BOMSEL

- 895 mots

Mammifère ongulé domestique, utilisé dans le monde entier, qui a joué un rôle majeur dans le développement des civilisations. Classe : Mammifères ; ordre : Périssodactyles ; famille : Équidés.

Comme chez tous les équidés, le corps, le cou et la tête du cheval (Equus caballus) sont...

-

MAMMIFÈRES

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT , Robert MANARANCHE , Pierre-Antoine SAINT-ANDRÉ et Michel TRANIER

- 10 799 mots

- 20 médias

L' antépénultième lignée à émerger fut celle des Périssodactyles. - Afficher les 10 références

Voir aussi