PERSE Histoire

Article modifié le

Pour tenter de saisir ce qu'a été dans sa continuité l'histoire de la Perse antique, des origines à la conquête arabe, il faut retenir au moins trois données importantes : le premier peuple, les Élamites, qui ait imposé sa marque au sud-ouest de l'Iran n'est pas d'origine iranienne, mais son influence sur les siècles postérieurs semble encore plus profonde qu'on ne le croit aujourd'hui ; d'autre part, la constitution de grands empires est l'œuvre des Iraniens de l'Ouest, chacun gardant toutefois son originalité, même si, dans la tradition persane postérieure, on a présenté les Sassanides comme les seuls et authentiques héritiers des Achéménides, en sous-estimant le rôle joué dans l'intervalle par les Parthes arsacides : une certaine civilisation ne se reproduit jamais sans de profondes modifications ; enfin, la tentative d'Alexandre le Grand, rêvant de constituer un grand empire gréco-iranien, quoique réussie sur le plan militaire, a échoué politiquement. Cette entreprise a eu cependant sur la culture des pays iraniens une influence considérable.

Il ne faudrait pas également ignorer l'existence des peuplades iraniennes du Nord et de l'Est, des Sakas aux Kouchans, qui ont rarement pu être intégrées dans ces empires, et dont l'histoire est liée à celle de l'Afghanistan.

Si l'on se place à un autre point de vue, en cherchant par quels traits communs les civilisations variées qui se sont succédé sur le plateau iranien pourraient être caractérisées, on sera amené à reconnaître que, tout en appartenant à des ethnies et à des langues différentes, elles ont toutes privilégié la tradition orale ; ce sont des peuples sans écrits, sinon sans écriture, qui ont fait la Perse antique. À peine quelques inscriptions à valeur historique et qui restent dans le style suranné des proclamations royales. Dans le domaine religieux, ni archives, ni textes, ni rituels ne nous sont parvenus, jusqu'à ce que la concurrence des religions à écritures contraignît les Iraniens à consigner eux aussi par écrit leurs traditions religieuses ; mais, pour cela, il faudra attendre presque la fin de l'époque sassanide, et même, quant à la rédaction définitive de l'ensemble des textes pehlevis, les ixe et xe siècles !

Un autre trait commun à ces civilisations est leur grande faculté d'assimilation. Cela semble patent surtout dans le domaine de l'art. Dans ce pays qui a subi de multiples invasions, et partant de fortes influences, il semble que la culture en ait toujours retiré un gain important. On connaît l'apport des vieilles civilisations mésopotamiennes à l'Iran des Élamites et des Achéménides, et celui de l'hellénisme qui fit éclore des arts nouveaux et dont l'influence se fera sentir jusque sous les Sassanides.

On peut ajouter enfin que les Iraniens ont été des bâtisseurs, comme le furent les Grecs et les Romains. Comme eux, ils ont eu le goût de la construction architecturale, mais, là où la brique fut utilisée, elle résista mal à l'usure des temps, si bien que les pierres de Persépolis sont encore pour nous le symbole de la grandeur de la Perse.

La vision que peuvent avoir la plupart des Iraniens de leurs attaches culturelles après la conquête arabe témoigne d'un refus caractérisé des contingences historiques : à l'aryanisme de convention professé par l'élite s'oppose aujourd'hui l'attachement romantique du peuple à des chefs charismatiques envoyés par le Ciel pour le protéger de l'injustice. Cette double attitude n'est d'ailleurs que l'aboutissement d'une même mentalité qui, dans le passé, rattacha Alexandre le Grand aux Achéménides, les premières dynasties indépendantes des Arabes, et surtout les Ḥusaynides aux Sassanides. On connaît l'influence de cette vision de l'histoire sur certaines théories racistes dont la critique moderne commence à peine à nous libérer. D'une étude qui en est en grande partie à ses débuts, on peut dégager les grands traits suivants :

– À partir de la réforme de Zoroastre, l'Iran reçut ses influences les plus profitables des civilisation à écriture (Babylone, Grèce, Islam, Europe). L'empreinte la plus durable fut apportée par l'Islam, dont l'élaboration fut d'abord une œuvre arabo-persane.

– Bien après l'invasion arabe, à partir du xie siècle, l'Iran s'épuisa à nourrir (au sens physique et spirituel) des envahisseurs de plus en plus nombreux et de moins en moins civilisés. Malgré la conservation de certaines traditions (art, littérature, structures sociales...), peut-on dire que l'éthique de l'homme iranien « classique » soit restée conforme aux idéaux de l'Iran ancien ou prémongol ?

– Porteur de valeurs supranationales et englobant de vastes territoires, l'Iran fut le véritable « cœur culturel » du monde islamique du ixe au xvie siècle. En s'enfermant dans un particularisme religieux et un pseudo-nationalisme, l'Iran des Séfévides et des Qājār s'affaiblit et finit par devenir « client » des puissances colonialistes.

Perse antique

Deux millénaires de civilisation élamite (2500-640 av. J.-C.)

Quoique non iranienne, la civilisation élamite fait partie du patrimoine de la Perse. Bien que dépendant pour une grande part de la civilisation assyro-babylonienne, elle a son originalité. Seule en Iran, la ville de Suse peut se glorifier d'un aussi lointain passé que Babylone, sa rivale. Ne serait-ce qu'à ce titre, il paraît justifié de faire commencer l'histoire de l'Iran par celle de l' Élam.

Cette première civilisation urbaine, produite par un peuple venu du Zagros en même temps que les Lullubi, Guti et Kassites, répond bien, en effet, aux caractéristiques définies ci-dessus. C'est un peuple de langue asiatique, qui n'a pas écrit, ou presque, et faute de documents comparables aux annales assyriennes ou aux textes religieux de l'Égypte ancienne, on doit se contenter des quelques tablettes de comptabilité, d'ex-votos ou de listes de divinités retrouvées, et faire appel aux sources étrangères, comme pour toute l'histoire de l'Iran ancien. Pourtant, les Élamites possédaient, dès le début du IIIe millénaire, leur écriture propre, pictographique et non encore déchiffrée. Mais le vieil élamite des inscriptions sur pierre est connu à travers une écriture empruntée aux Sumériens, ce qui est un indice du faible usage qui était fait de l'écriture nationale. Désormais, les Iraniens empruntèrent toujours leur écriture à des voisins, en la transformant, qu'il s'agisse du cunéiforme (élamite ou vieux perse) ou de l'araméen et des divers systèmes d'écriture qui en sont issus et ont servi à transcrire les dialectes du moyen perse. Dès le xvie siècle avant J.-C., en effet, les Élamites utilisent une écriture cunéiforme dérivée du système akkadien. Les documents les plus récents sont les versions des inscriptions achéménides des ve et ive siècles, ainsi que les nombreuses tablettes commerciales retrouvées à Persépolis.

Puissance ou dépendance

L'histoire de ces Élamites est donc malaisée à retracer. À haute époque, ils sont soumis à Akkad, puis indépendants et à nouveau soumis sous le grand Sargon, et leur culture liée désormais à celle de la basse Mésopotamie. On peut distinguer trois grandes périodes. De 2500 à 1500 environ, plusieurs dynasties se succèdent, et la dernière, celle des Épartides, ou Grands Régents, témoigne d'une organisation bien élaborée et originale, dans laquelle les institutions sont fondées sur le fratriarcat. Ainsi, c'est le frère cadet du roi régnant (et vice-roi du royaume) qui hérite sa succession, tandis que le troisième personnage de l'État, chargé du gouvernorat de Suse, et fils aîné du roi, n'a aucune chance d'accéder à la charge suprême, si ce n'est au cas (rarissime) où il n'y a plus ni frères ni cousins capables d'assurer la succession. Ce droit du frère évolua cependant au profit du droit d'héritage du fils, parmi le peuple, mais non dans la maison royale où il se maintint jusqu'à la décadence de l'empire. Mais, en fait, ce droit était limité par une forte mortalité, aggravée par les lois du mariage consanguin et du lévirat. Il semble que nulle part ailleurs n'ait existé pareil système.

À partir de 1500, les sources se taisent et il semble bien que ce silence coïncide avec la domination d'un peuple voisin, les Kassites, qui s'emparèrent de Suse sous le règne de Kurigalzu II (1345-1324) et furent les maîtres de Babylone pendant plus de cinq siècles, jusqu'en 1171. Ce peuple introduisit l'usage du cheval et du char de guerre.

Le rejet de la domination kassite fut suivi d'une réaction nationale qui inaugura la période classique et fut marquée par une brillante civilisation, par la construction de la célèbre ziggurat de Tchogha-Zambil, due à Untash-Napirisha, qui fit de grands travaux pour l'alimentation en eau de sa capitale Dur-Untash. Ses deux successeurs forment la dynastie des Shutrukides. Ils réussirent à piller la Babylonie et la fameuse stèle du code d'Hammourabi tomba entre leurs mains, de même que les statues des dieux Mardūk et Nana. Cette glorieuse époque s'achève avec la prise de Suse par Nabuchodonosor Ier, vers 1110.

Trois siècles obscurs séparent cette seconde période de la renaissance néo-élamite (750-640 env.), qui resta précaire en raison de la lutte contre l'Assyrie et l'émergence des Mèdes et des Perses en Iran. Suse fut la proie d'Assurbanipal en 646, et ses habitants déportés en Palestine.

Religion et art

La religion des Élamites, pour autant qu'on la connaisse, se caractérise par son conservatisme, attesté par des listes de divinités qui demeurent presque identiques entre 2260 et 640. Son originalité réside dans la primauté accordée à Pinenkir, déesse souveraine du ciel, qui céda cependant sa place au dieu Humban durant le second millénaire. Le serpent jouait un très grand rôle, et, divinisé, on le représenta partout, sur les portes, le trône des dieux, autour de l'arbre de vie. L'art proto-élamite est connu surtout par les cylindres-sceaux, qui attestent le goût de ces hommes pour la représentation animalière, particulièrement des serpents et des capridés. L'ancienne figure mythologique du « Maître des animaux » semble être remplacée par celle du roi-prêtre, et accompagnée de monstres divers. Mais l'Élamite fait preuve aussi de réalisme dans ces scènes pittoresques où il retrace ses activités quotidiennes : travail du tisserand, du magasinier, engrangement de la moisson. La sculpture de bas-reliefs a mieux traversé les siècles que l'architecture, dont les constructions en brique sont très périssables. Avec moins d'éclat sans doute, cette civilisation élamite a bel et bien rivalisé avec Sumer et Uruk.

L'Empire des Mèdes et des Achéménides (VIIe-IVe s. av. J.-C.)

Le premier royaume iranien (viie-vie s. av. J.-C.)

Après avoir séjourné dans la région du lac d'Ourmia, au contact des Urartéens, auprès desquels ils auraient appris les techniques de construction du type cyclopéen, des Aryens, les Mèdes et les Perses, s'établirent près de l'Élam dont la défaite servit leurs intérêts. Ce sont les Mèdes qui constituèrent sur le plateau iranien le premier empire, à l'instigation de Déiocès, auquel Hérodote attribue la construction d'Ecbatane (l'actuelle Hamadan), et de ses successeurs Phraorte (mort en 633) et Cyaxare (633-584), qui en firent leur capitale. Le dernier s'empara de l'Assyrie et de ses provinces d'Asie Mineure, et son empire confina à la Babylonie, maîtresse de l'Élam, et à la Lydie, puissant État commercial.

Parlant un dialecte du Nord-Ouest, les Mèdes n'ont laissé aucun monument écrit. Il est vrai que le site d'Ecbatane n'a toujours pas été fouillé, mais leur langue n'a apparemment jamais été écrite. Même si le gouvernement mède possédait ses archives, elles ont pu être rédigées en une autre langue. Le mède n'est donc connu qu'à travers des transcriptions d'Hérodote, et grâce à l'influence qu'il a exercée sur le vieux perse, ce qui a permis de tenter une reconstruction de la langue. On sait que des poètes mèdes se trouvaient à la cour, et Hérodote cite des « théogonies » récitées par les Mages, qui étaient une tribu d'où l'on recrutait les prêtres. Ils pratiquaient le culte solaire et la divination. Dans le domaine de l'art, quelques tombes rupestres ont été attribuées aux Mèdes par E. Herzfeld, mais on pense que l'art mède, encore mal connu, a pu jouer le rôle d'un organe de transmission entre l'art des Scythes et des Urartéens et celui des Achéménides. Plus que quiconque, les Mèdes se définissent, comme leurs devanciers, par ce refus de la tradition écrite.

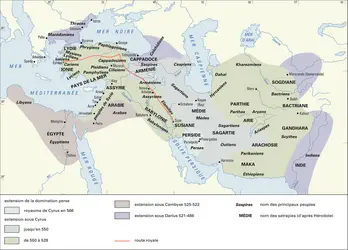

L'Empire de Cyrus et de Darius (558-486 av. J.-C.)

La constitution d'un empire dominé par les Perses est l'œuvre de Cyrus, qui, s'étant emparé du royaume de Crésus (Lydie) et des possessions grecques d'Asie, étendit ses conquêtes à l'est avant de faire tomber Babylone en 539. Son fils Cambyse agrégea l'Égypte à l'Empire. Mais Darius Ier, qui dut reconquérir le pouvoir par la force, demeure le grand organisateur de cet Empire démesuré, par sa diligence à légiférer, par ses réformes financières (création de la darique, monnaie en or ; standardisation des poids et mesures, des valeurs des métaux précieux), par le développement des voies de communication (canal de Suez), par son œuvre de bâtisseur : Persépolis, après Suse et Pasargades, est sa création grandiose, que poursuivit son fils Xerxès, dont la tâche ne fut pas facilitée par les conflits avec les Grecs. Cette ville semble avoir été surtout une capitale d'apparat, comme Versailles, où les délégations des peuples sujets venaient chaque année, à la fête du Nouvel An, apporter tribut et présents au Roi des rois qui les recevait à cette occasion. Les bas-reliefs de Persépolis attestent pour nous ces cérémonies somptueuses qui tentaient aussi de manifester d'une manière tangible l'unité de ce si vaste empire, peuplé d'Indo-Européens, de Sémites et d'Asianiques. Le système des satrapies, organisé par Cyrus et calqué sur le modèle des provinces assyriennes, fut renforcé par un contrôle strict de l'administration centrale, qui dépêchait chaque année un inspecteur dans chaque satrapie. En outre, trois hauts fonctionnaires de la satrapie (secrétaire, trésorier, commandant de la garnison) étaient placés sous les ordres directs du Grand Roi.

Cet âge d'or est connu essentiellement par le récit des historiographes grecs, surtout grâce à Hérodote. Son témoignage, qui ne manque pas de valeur, ne peut être tout à fait impartial, car les conflits entre les cités grecques et les Perses ne cessèrent d'envenimer les relations entre les deux parties : ces guerres tendaient à libérer des régions de l'Asie Mineure colonisées depuis longtemps par les Grecs et occupées par le Roi des rois, qui tenta (avec Xerxès) de porter la guerre jusqu'en Grèce, mais échoua au désastre de Salamine. Aussi les inscriptions monumentales que Darius fit graver en vieux perse et traduire en élamite et en akkadien sont-elles de la plus haute importance ; mais, en dehors du grand texte de Behistūn, qui fournit la liste des pays conquis par Darius et relate les événements de son règne, les autres inscriptions sont courtes et se répètent volontiers. Toutefois, ces textes sont uniques, en ce qu'ils représentent l'état le plus ancien de la langue parlée (à la cour). Il reste que les Achéménides ont si peu écrit qu'ils sont bien – sur ce plan – à l'image de leurs prédécesseurs.

Tolérance religieuse, mazdéisme

L'Avesta, collection de textes religieux assez consistante, ne contrevient pas à la primauté de la tradition orale, car elle n'a été réunie que très tardivement, à l'époque sassanide, probablement sous la pression des religions à écritures, comme le judéo-christianisme et le manichéisme. Parmi ces textes, ceux que l'on attribue à Zoroastre (hymnes des Gāthās) reflètent l'état d'une langue morte, parlée mille ans avant qu'elle ne fût écrite ! C'est en effet vers 600 avant J.-C. qu'on s'accorde à placer la vie de ce prêtre d'une petite communauté se livrant à l'élevage du bœuf, en Chorasmie. On pense aussi généralement qu'il a été un réformateur de l'ancienne religion indo-iranienne : en écartant des dieux comme Mithra et Zurvan, en donnant à Ahura Mazda la première place et en lui subordonnant une série de sept entités divinisées, il a transformé l'ancien polythéisme des Indo-Européens en une sorte de monothéisme compatible avec un dualisme relatif, où le parti d'Ahriman et des démons sera finalement vaincu.

Le problème qui préoccupe particulièrement les iranistes est de savoir si les Achéménides ont connu cette réforme ; il ne le semble pas, du moins avant Artaxerxès Ier (465-424). Tout ce que l'on connaît de la religion de ces souverains, c'est leur politique tolérante (et habile) envers les autres religions, dont ils acceptèrent la cohabitation. Quant aux données fournies par Hérodote, elles concernent sans doute les pratiques de la religion populaire.

La cassure de l'hellénisation (IVe-IIIe s. av. J.-C.)

La conquête d'Alexandre (334-323 av. J.-C.)

L'Empire achéménide n'était pas sans faiblesses : à l'intérieur, l'immensité même du territoire et la pression des impôts entraînant le mécontentement en rendaient l'unité fragile ; à l'extérieur, les guerres incessantes avec la Grèce, qui furent rarement à l'avantage de cette dernière, détournaient le Grand Roi des vrais problèmes intérieurs. Le dessein de libérer les cités grecques d'Asie, devenu pourtant impopulaire en Grèce, fut repris par Philippe de Macédoine, puis par Alexandre qui ruina en quelques années l'Empire perse, s'emparant d'abord des côtes de l'Asie Mineure, des pays méditerranéens jusqu'à l'Égypte, puis du cœur même de l'Empire, de ce qu'on appela plus tard les satrapies supérieures (Babylonie, Mésopotamie, Iran). Cette fantastique conquête s'acheva, à l'est, par la prise des provinces orientales et de l'Inde occidentale, où Taxila près de Peshāwar témoigne encore de la colonisation gréco-macédonienne.

Mais avec la mort prématurée du conquérant en 323, ce nouvel Empire s'effrita rapidement, au milieu des disputes des généraux d'Alexandre, puis de leurs successeurs, les Séleucides, qui ne furent pas en mesure d'empêcher la sécession des provinces orientales, d'endiguer la montée de nouveaux venus, les Parthes arsacides, ou de réaliser cette symbiose entre les populations indigènes et les colons macédoniens qu'Alexandre avait préconisée.

Conséquences de l'hellénisation

Si l'espoir du conquérant de réaliser un empire unissant l'Orient à l'Occident semble bien avoir été déçu, il n'en est pas de même quant à la symbiose obtenue sur le plan culturel. Certes, la conquête du Macédonien constitue une véritable cassure dans l'histoire de l'Iran ancien, mais le bilan en est plutôt bénéfique sur le plan de la civilisation. Partout, en effet, l'hellénisme s'est imposé comme la culture internationale du temps. À la prédominance de l'araméen, utilisé auparavant comme langue officielle de l'administration, se substitua celle du grec, qui évolue en une koinè ayant cours dans tous les pays méditerranéens et iraniens. Et cette hellénisation ne s'arrêta pas avec la disparition des Séleucides, puisqu'aussi bien le grec était encore utilisé au iiie siècle après J.-C. (cf. la version grecque de la grande inscription de Shābuhr). La durée de la domination grecque ne coïncide pas avec celle de l'hellénisme.

Cela se vérifie aussi dans l'art : partout, de l'Euphrate à l'Indus, les fouilles révèlent l'influence de l'art grec. Aï Khanoum, découverte en 1964, est une cité entièrement grecque sise sur l'Oxus (aujourd'hui Amou-Daria). Et Taxila, en Inde, aussi bien que Faïlaka sur le golfe Persique attestent cette omniprésence de l'hellénisme en Iran. Certes, il est malaisé d'en suivre l'évolution dans l'espace comme dans le temps, car cet art grec s'est mué, assez vite peut-être, en un art gréco-iranien et, à l'est, en un art gréco-bouddhique. Comme l'a recommandé D. Schlumberger, il faut se défaire d'une fausse vision historique (et latine) qui fait des Romains les sauveurs d'un hellénisme qui n'aurait pas dépassé l'Euphrate, à l'est. Or, « de l'héritage hellénistique, Rome n'a recueilli qu'une part » (L'Orient hellénisé).

Dans le domaine religieux, les données sont si ténues qu'on en est réduit à des hypothèses. Certes, une certaine résistance à l'hellénisme s'est manifestée, spécialement dans les milieux juifs, mais il ne faut pas la surestimer. On ne sait pas si la religion grecque, qui a nettement influencé la dynastie parthe, a été vraiment combattue par les Iraniens, soucieux de conserver leur patrimoine culturel et religieux, mais aptes également à accueillir les apports étrangers, comme cela est si patent dans les arts dès l'époque achéménide où, à partir d'influences diverses, une culture originale s'est épanouie.

La réaction nationale des Parthes arsacides (IIIe s. av. J.-C.-IIe s. apr. J.-C.)

Aux prises avec les Séleucides et avec les Romains

Face à l'hellénisme envahissant, l'installation au pouvoir de nouveaux Iraniens, pour près de cinq siècles, peut apparaître comme une réaction nationale. Il s'agit d'une nouvelle vague d'envahisseurs sakas, venus des steppes araliennes, qui, sous la conduite d'Arsace, s'établissent en Hyrcanie-Parthyène dès la seconde moitié du iiie siècle. Leur premier objectif fut de conquérir les provinces soumises aux Séleucides, et la réussite en est due à Mithradate Ier (171 env.-138 env.) qui enleva Séleucie du Tigre en 141 et captura le roi séleucide lui-même, l'emmenant en Parthie. Cet exil forcé fut une erreur politique, car les Séleucides réagirent très vigoureusement. Mais Démétrios II ayant été relâché, les Parthes devinrent maîtres de la plus grande partie des pays iraniens. Ils se heurtèrent cependant encore à d'autres obstacles : d'abord à la pression des nomades sakas, des Huns et des Tochariens, ensuite à celle des royautés indo-scythes et des Kouchans, à l'est.

Une fois la puissance séleucide vaincue, c'est à celle de Rome que furent confrontés les Parthes. Toute leur histoire, de Phraate III (71-58 av. J.-C.) à Artaban IV (mort en 224 apr. J.-C.), le dernier des Arsacides régnants, est une lutte incessante, dans laquelle les Romains furent souvent les attaquants pour disputer aux Parthes l'Arménie, sorte d'État tampon passé sous leur contrôle et gouverné par une branche de la famille arsacide. Les Parthes tentèrent d'imposer comme limite naturelle aux deux empires le cours de l'Euphrate.

Les premières guerres se soldèrent pour Rome par de graves échecs, soit que l'infanterie des légions ne pût résister aux assauts de la cavalerie parthe très mobile, comme ce fut le cas à Carrhes, soit que, attirés dans les montagnes de l'Arménie, les Romains ne pussent supporter les dures conditions stratégiques et climatiques qui leur étaient infligées. Préparé par César, le projet d'une grande expédition en Arménie fut mis à exécution par Antoine, croyant à la fidélité de l'alliance romano-arménienne. Cette campagne se transforma en retraite sanglante, à l'image de celle des Dix Mille. Après le règne florissant de Vologèse Ier, les Romains furent plus fortunés dans leurs conquêtes, au début du iie siècle après J.-C. Les succès de Trajan, qui s'empare de Ctésiphon, ville fondée sur le Tigre par les Parthes et érigée en capitale d'Empire (en remplacement d'Hécatompylos située près de la mer Caspienne et donc trop excentrique) en 115-117, puis de Lucius Verus en 165, de Septime Sévère en 197-198 entraînent le déclin de Séleucie-Ctésiphon ainsi que la décadence de la royauté parthe, qui fut anéantie par les Sassanides.

Caractéristiques de la civilisation parthe

Ainsi confrontés successivement aux Séleucides et aux Romains, les Parthes ont dû lutter pour maintenir l'unité de leur Empire. Celle-ci fut menacée aussi à l'intérieur : les nobles, devenant de plus en plus puissants, de même que les sept grandes familles qui possédaient d'immenses propriétés foncières, tendirent à ruiner l'autorité de la monarchie, non héréditaire, qui cherchait, par l'élimination cruelle des rivaux possibles, à s'imposer par un despotisme impopulaire. Le bilan de cette période ne doit pas pour autant être négatif. Cependant, faute de documents écrits (presque rien, hormis les ostraca de Nisa) ou de monuments proprement parthes (rien n'est resté de la Ctésiphon parthe), il est difficile de mesurer l'impact de cette civilisation. Ce qui est sûr cependant, c'est qu'elle reste tributaire de l'hellénisme, comme l'atteste la numismatique : les dieux représentés sont purement grecs jusqu'à Vologèse Ier et les rois se proclament « philhellènes ». Des villes cosmopolites aux confins des deux empires, comme Hatra, Assur ou Doura-Europos, témoignent du syncrétisme religieux, ou du moins de la cohabitation des grandes religions. Le culte de Mithra a pris une coloration et une extension nouvelles sous la forme du mithraïsme, se répandant dans tout le bassin méditerranéen. Les Parthes ont-ils été des bâtisseurs ? L'exemple de Vologèse, qui construisit Vālaxshābād (Vologesocerta) pour remplacer Séleucie, pourrait l'attester. L'art parthe, en tout cas, si mal connu soit-il, a su être original, en généralisant la représentation de face dans la sculpture, et l'emploi de l'iwān (pour le plan), de l'arc et de la voûte (pour la couverture) dans l'architecture.

Le dernier Empire : les Sassanides (IIIe-VIIe s.)

Les fondateurs du iiie siècle

L'opinion communément admise d'une réaction sassanide à l'hellénisme et d'une tentative de restauration de l'âge d'or achéménide est à réviser quelque peu. L'usage du grec sous Shābuhr Ier (241-272), qui fit graver en cette langue (à côté du parthe et du pehlevi) le mémorial de ses victoires sur les Romains et de ses fondations religieuses en faveur de la famille royale, suffit à indiquer qu'il y a continuité avec la période parthe. Ce qui change, c'est que les nouveaux maîtres de l'Iran sont originaires du Fārs : c'est de là que partit la révolte d'Ardachīr, qui tua de sa main Artaban IV, tout comme huit siècles plus tôt Cyrus le Perse avait pris l'Empire mède des mains d'Astyage. Le renouvellement de l'histoire se borne là. Shābuhr Ier arrache aux Romains d'importants territoires en Syrie et vainc trois empereurs, tuant l'un (Gordien) et capturant un autre (Valérien) ; ses victoires furent suivies de la déportation de populations qui sont probablement à l'origine des premières communautés chrétiennes en Perside. Les deux premiers Sassanides fondèrent de nombreuses villes dans le Fārs et le Khuzistan, et il semble que ce fut là le cœur de l'empire au iiie siècle, et non plus Séleucie-Ctésiphon, qui le redevint toutefois plus tard.

Les quelques inscriptions laissées par Shābuhr en plusieurs endroits ont une très grande importance, même si l'essentiel de la documentation pour cette période demeure l'historiographie arabo-persane postsassanide et les chroniques syriaques et arméniennes. À ces inscriptions royales s'ajoutent quelques textes privés dus à un mage nommé Kirdīr.

Les persécutions religieuses (276-fin ve s.)

Simple prêtre sous Shābuhr, Kirdīr eut une carrière étonnante et devint le chef suprême du zoroastrisme érigé en religion d'État, avec l'appui de Bahrām II (276-293). Il employa toute son énergie à fonder de nouveaux temples du feu, à développer le culte, à accroître le nombre de ses ministres et à encourager le prosélytisme auprès des incroyants. En même temps, il combattit les égarés de la « religion mazdéenne » (maguséens et zervanites ?) et persécuta les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et brahmanes, les manichéens. Ces derniers représentaient un danger sérieux pour le mazdéisme, car le manichéisme était une religion fortement structurée, avec un corps de doctrines que son fondateur avait tôt mises par écrit, et redoutable par son expansion prodigieuse et par sa prétention à l'universel. Bien reçu par Shābuhr, il ne fut plus toléré par Bahrām qui, sur l'instigation de Kirdīr, fit périr Mani en 277.

La conversion de Constantin (et de l'Empire romain) à la foi chrétienne entraîna pour les chrétiens de nouvelles persécutions, sous Shābuhr II, qui se poursuivirent de manière sporadique dans les siècles suivants, jusqu'à ce que, l'Église de Perse devenant tout entière nestorienne et autonome (fin du ve s.) sous Vālaxsh, les rapports entre Église et État en fussent améliorés.

Une civilisation très policée (ve-vie s.)

Après la tentative d'un manichéen hérétique, Mazdak, de secouer l'ordre établi et d'instaurer une sorte de communisme pour venir en aide aux plus défavorisés, avec l'appui de Kavād Ier qui dut en conséquence renoncer à son trône, le vie siècle sassanide fut marqué par le règne de deux grands souverains, Xosrō Anushirvān (531-579) et son petit-fils Xosrō Parvīz (591-628), dont les fastes et le luxe sont restés légendaires. Le premier sut maintenir la paix et entreprendre de nombreuses réformes. C'est le type du roi juste, généreux et magnanime, selon la tradition arabe. À l'instar des premiers Sassanides, il fut aussi un bâtisseur de villes. Ctésiphon faisait partie d'un ensemble de sept villes.

C'est aussi la plus belle période littéraire et philosophique ; l'enseignement était entièrement aux mains du clergé. L'influence de la Grèce, dans la médecine, ou de l'Inde, sur la littérature, est incontestable. La cour de Xosrō II, qui avait épousé la chrétienne Shīrīn, n'a pas été moins florissante. Mais les règnes très éphémères qui suivirent attestent l'affaiblissement du pouvoir monarchique, qui profita aux généraux et aux gouverneurs devenus indépendants, et finalement aux envahisseurs arabes dans les années 640-650.

Si peu de sites sassanides ont jusqu'ici été fouillés, l'art semble cependant rompre avec celui qui l'a précédé : l'abandon de la frontalité, l'emploi de la coupole, le retour au décor achéménide manifestent une rupture et, en tout cas, la fin de l'influence grecque.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CALMARD : chargé de recherche au C.N.R.S., chargé de conférences à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Philippe GIGNOUX : directeur d'études à l'École pratique des hautes études

Classification

Médias

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- ORIENT ANCIEN

- KIRDĪR ou KARDĪR (IIIe s.)

- CHOSROÈS Ier ou XOSRŌ ou XUSRŌ Ier (531-579)

- CHOSROÈS II ou XOSRŌ ou XUSRŌ II (591-628)

- PAHLAVI, dynastie (1925-1979)

- PERSIDE

- BÉHISTUN INSCRIPTION DE

- IRAN, histoire : de 1925 à 1979

- PERSE, histoire : Antiquité

- PERSE, histoire : de 651 à 1501

- PERSE, histoire : de 1501 à 1925

- GREC ANCIEN, langue

- ROME, l'Empire romain