PERSE Langues et littératures

Article modifié le

Le persan

La langue

Sur une carte de l'Iran, on remarque immédiatement que le désert central sépare deux grandes masses de reliefs : en gros, le Nord-Est et le Sud-Ouest. Ethnies et langues iraniennes, moulées sur ces masses, témoignent aussi de cette division. On sait que le vieux perse fut le dialecte des Perses et de leurs souverains installés dans le Fârs (ou Pârs, ou Perse) ; la langue de l'Avesta, au contraire, fut d'abord un dialecte iranien du Nord-Est. La même opposition se retrouve aux premiers siècles de l'ère chrétienne : le moyen perse fut une forme très évoluée du vieux perse et supplanta la langue parthe non sans lui faire des emprunts ; de l'autre côté, le groupe des langues orientales comprenait le sogdien, la langue internationale de l'Asie centrale, et bien d'autres parlers qu'on commence à mieux connaître. Le moyen perse étant la langue officielle de l'empire sassanide et l'expression de la grande littérature de cette époque, il s'étendit à tout le pays, le Nord-Est compris. Quand les armées arabes conquirent l'Iran, c'est tout naturellement le Sud-Ouest qui subit le plus fortement l'influence de leur langue ; au nord-est, au contraire, le moyen perse évolua plus librement, influencé par l'arabe et par les parlers locaux ; c'est là que put naître la littérature d'expression persane, sous la protection des premiers princes d'Iran, plus ou moins indépendants du pouvoir central de Bagdad. De là, ce persan de cour (fârsi-ye dari) s'étendit vers l'ouest, chargé d'emprunts. Il devint ainsi la langue commune de l'Iran, surtout des cours et des villes ; il laissa cependant subsister en nombreux îlots les dialectes iraniens, tant occidentaux qu'orientaux, dont un certain nombre continuent leur vie propre ; lui-même se diversifia dans ses emplois à travers les provinces. Grâce aux documents qui subsistent des parlers iraniens de haute époque, grâce aussi à la dialectologie, il sera possible de mieux éclairer le passage historique du moyen perse au persan. Celui-ci apparaît soudain avec les premiers témoins de la littérature, au ixe siècle pour la poésie, au xe siècle pour la prose.

Le persan a-t-il évolué ?

Ce qui vient d'être dit laisse comprendre que les langues iraniennes ont entre elles bien des différences génétiques et morphologiques. C'est l'impression inverse que livre au premier abord le persan de la littérature, ancien et moderne : si l'on songe à l'évolution des langues européennes entre le ixe et le xxe siècle, le persan littéraire se montrera, à l'intérieur de cette période, d'une étonnante homogénéité. L'impression doit être nuancée. Déjà la comparaison entre les systèmes phonologiques vieux-perse, moyen-perse et persan, si elle donne l'apparence d'une constance relative entre les systèmes, révèle en fait une profonde transformation dans les correspondances entre phonèmes. Le persan sort de la plume des premiers écrivains sous une forme relativement unifiée ; on y remarque des « archaïsmes », témoins des parlers vivants d'alors ; il s'agit des éléments qu'élimina la tradition littéraire commune. Cependant, une évolution réelle peut être notée, qui a été voilée par l'usage des caractères arabes avec lesquels s'écrit le persan, langue indo-européenne.

La parution, en 1963, de l'étude magistrale de G. Lazard, La Langue des plus anciens monuments de la prose persane, a fait date : en introduisant la perspective historique dans l'étude grammaticale du persan, l'auteur ouvrait la voie à la description des stades de la langue. À l'autre bout du temps, le persan moderne représente une forme nettement évoluée par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le persan classique ; les descriptions de ses emplois variés ont commencé, surtout celui de la langue pratiquée à Téhéran, persan médian que répandent les livres scolaires et les divers moyens de communication. Quant au persan classique, celui dont la littérature s'est servi durant dix siècles, les descriptions manquent encore, qui y délimiteraient des états de langue ; on peut cependant présumer qu'elles n'entameront pas le caractère relativement homogène sous lequel se présente ce persan classique. Celui-ci ne se lit pas couramment aujourd'hui. On peut faire état de quelques faits établis : une interdentale δ ne s'est maintenue que jusqu'au xiiie siècle ; la distinction de deux phonèmes ī et ē a disparu assez tôt ; la particule râ n'est plus aujourd'hui, dans l'ensemble, la marque des mêmes compléments que dans le persan classique ; le système des prépositions a connu des changements sensibles, celui de l'emploi des verbes a subi une réorganisation ; le lexique a considérablement évolué, surtout à la suite d'emprunts à l'arabe, secondairement au turc et au mongol. La volonté de se débarrasser de ceux-ci réactive aujourd'hui les formes productives de la morphologie typiquement persane.

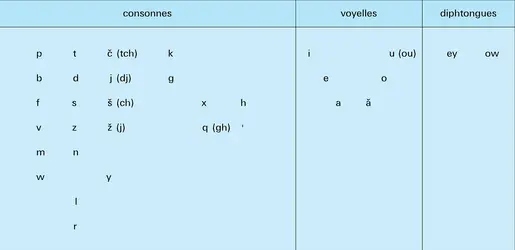

Le persan tel qu'on doit le parler

Il est un usage du persan qui tend à s'imposer, celui de la capitale politique. Il s'appuie sur l'autorité des auteurs anciens et récents et fournit les meilleures occasions d'éprouver son rendement aux différents niveaux de son emploi. Cet usage n'est pas unifié : il y a une distance sensible entre sa forme plus littéraire et sa pratique familière. C'est le mérite de Lazard encore, dans sa Grammaire du persan contemporain (1957), d'avoir distingué, mais non dissocié, ces deux aspects dans sa description synchronique du persan médian. Le tableau indique la répartition des phonèmes. Les phonèmes x et h, q̇ et ' sont d'un type d'opposition spécial ; la postvélaire q̇ est la plus sujette à des variations délicates ; la nasale n connaît l'assimilation, comme en français, devant g et k ; la glottale ' n'existe qu'en position médiane et finale, avec phénomènes de compensation dans les cas où elle ne se réalise pas. Les voyelles et les diphtongues sont caractérisées par une opposition entre stables et instables ; les stables (â, i, u, ey, ow) sont de timbre net et de durée constante. Les instables sont donc à l'opposé, spécialement en syllabe ouverte inaccentuée. L'allongement des voyelles n'est pas un fait phonologique, mais de prosodie et, en familier, de variation de phonème. Le persan n'admet pas un groupe de consonnes à l'initiale ; l'hiatus est surtout intervocalique et son traitement en langue familière est délicat ; signalons enfin la contraction de certains mots très usuels en familier. Les mots persans ont un accent, de fonction distinctive en quelques cas, mais démarcative pour l'essentiel : ainsi, les mots autres que les verbes sont généralement accentués sur la dernière syllabe ; dans la phrase, il y a une hiérarchie d'accents de syntagmes.

Notons quelques faits saillants de la morphologie persane : il n'y a pas de distinction de genre ; le substantif nu, au singulier et au pluriel, peut être de valeur définie ou indéfinie ; sauf en langue familière, il n'existe d'article que pour noter l'indétermination et, au singulier, l'unité ; l'ézâfé (-e, variante -ye), particule notant diverses déterminations, est postposée au déterminé ; l'adjectif est invariable ; un grand nombre d'adjectifs servent d'adverbes de manière ; de leur côté, les adverbes de lieu et de temps ont une partie des propriétés du substantif ; aux pronoms personnels, la langue familière tend à préférer les suffixes personnels. La conjugaison du verbe, qui comporte une flexion personnelle complète, se fait sur la base d'un double radical ; les verbes se distribuent en réguliers (exemple : radical II xarid, radical I xar) et irréguliers (exemple : radical II gozašt, radical I gozar). Sur ces radicaux se forment trois modes (indicatif, subjonctif et impératif) par ajout de désinences personnelles et de préfixes verbaux (be-xar-am, « que j'achète ») ; les formes nominales du verbe servent à construire les formes composées, dont le futur et toutes les formes passives. Par l'adjonction d'un préverbe se forment de nouveaux verbes qui sont l'une des grandes subtilités du persan. Les procédés de formation des mots constituent un important chapitre de la grammaire : on retiendra en particulier la possibilité de transposition de classes de mots, l'usage abondant de la suffixation pour toutes les classes, la juxtaposition de types variés, enfin la richesse de la formation des mots par composition.

Dans la phrase, le persan n'ayant pas de déclinaison, l'ordre des mots est important ; normalement le sujet vient en tête, le verbe ou la copule en fin de phrase ; le complément d'objet reçoit la postposition -râ dans la mesure où il réfère à un objet précis ; dans la langue familière, il tend à être élidé ; le verbe n'est au pluriel que si le sujet désigne des personnes ou des agents. Le persan se présente ainsi comme une langue au fonctionnement assez simple, mais avec de très grandes ressources de communication.

La littérature persane classique

Des richesses enfouies

Par littérature persane, on entendra ici l'ensemble des écrits en persan qui ont contribué à former l'homme selon les normes de la culture de l'Iran à l'époque islamique, ou bien qui sont les expressions variées de l'homme dépendant de cette culture. Il s'agit essentiellement d'un homme « classique » : attaché à une tradition, il a conçu sa culture comme une totalité aux domaines inséparables ; ainsi, sa poésie n'ignore pas les sciences, son manuel d'administration n'oublie pas la poésie, son livre d'histoire aime moraliser. Cet homme s'est également exprimé en arabe, surtout à haute époque, mais aussi en tout temps quand il traite de sujets techniques. Par méthode du moins, l'on se bornera à parler ici de la littérature en persan, la langue la mieux entendue de toutes les classes de la société en Iran.

On se gardera, au départ, d'oublier l'inséparable parente de la littérature persane : tout ce qui, de la culture de l'Iran, n'est pas écrit, et dont personne n'a fait encore le tour. Du moins la littérature offre-t-elle l'illusion d'être plus vite saisissable. Cependant, pour deux raisons au moins, son histoire se laisse encore mal dégager. D'une part, les catalogues des manuscrits aident à voir qu'un bon nombre d'ouvrages attendent encore d'être édités, ou réclament une édition critique ; les savants, spécialement les Iraniens, s'attachent heureusement à cette longue besogne de l'édition. D'autre part, les méthodes pour aborder l'étude des textes restent d'un emploi trop imprécis ; l'histoire littéraire comme telle, la philologie, les analyses stylistiques ont des rigueurs dont il y a beaucoup à attendre pour arracher ces études à leur période artisanale.

Déjà la langue persane s'était montrée comme une langue de structure indo-européenne et en même temps comme une grande emprunteuse au lexique arabe. De son côté, la littérature persane fait bien partie de l'ensemble culturel mis en branle par l'apparition de l'islam au viie siècle ; mais la marque sur elle du passé culturel iranien, même réinterprété à la lumière de cet islam, est indélébile ; et puis, elle a beaucoup donné et reçu de mondes très divers : l'Inde et la Chine, les communautés chrétiennes, les peuples turc et mongol. Elle est, avant les temps modernes, l'une des grandes expressions de civilisations en contact.

La littérature persane dans l'histoire

Quand la poésie persane apparut, soudain et déjà presque formée, à la cour des princes de l'Est iranien, ce fut la première convergence en Iran de l'histoire littéraire et de l'histoire de la société. On sait comment le Khorâsân, province habituée à une vie autonome dès avant l'islam, avait été le lieu où s'était ourdie la conspiration qui provoqua la chute de la dynastie arabe des Omeyyades. Relayant divers mouvements d'allure messianique, des dynasties locales organisèrent progressivement la vie régionale. Ces siècles obscurs avaient laissé la vie culturelle suivre son cours dans les milieux terriens ; elle apparut au stade où elle avait évolué quand les princes, tous musulmans, choisirent de la faire prospérer à leur goût.

Au temps des Sassanides, avant l'islam, la poésie était orale, la prose écrite ; celle-ci, la littérature mazdéenne mise à part, était surtout de divertissement et d'édification morale ; elle s'offrit immédiatement aux premiers traducteurs arabes, assurant sa continuité. Mais la poésie, qui couvrait un immense champ de la culture, surtout didactique et épique, était fondée sur l'accent et ne se concevait qu'accompagnée de musique ; les traditions orales résistent mal quand les goûts changent. Roudaki (mort en 940) représente à la fois l'ancien type des aèdes, et le type du nouveau poète : il a chanté, mais ses poèmes s'écrivent ; leur mètre n'est plus à accent, c'est le mètre quantitatif, d'influence arabe, qui semblait maintenant chanter tout seul. L'on n'est plus désormais que poète, et l'on vivra bien si l'on fait l'éloge des princes : la poésie persane a d'abord été lyrico-panégyrique. On peut classer les poètes de ce genre d'après les dynasties ; mais d'autres genres s'y mêlent tout de suite et retrouvent un certain nombre de thèmes de la poésie d'antan, épiques surtout ; ils sont marqués par l'ambiance pessimiste de la période sombre d'où l'on émergeait. La prose naît alors, répondant à des besoins plus immédiats, relayant l'arabe que ne pratiquait, d'ailleurs intensément, que la haute classe.

La poésie de cour s'étend et se perfectionne à mesure que les dynasties successives s'affermissent ; au xie siècle, à la cour des Ghaznévides, elle devient une grande affaire, gagne en verve, accroît sa technique ; elle s'étend peu à peu vers l'Inde, mais aussi au-delà de l'Oxus avec les Turcs islamisés ; sous les Seldjoukides, elle connaît son apogée et déjà ses excès dans la complication. Mais une autre poésie, de même technique, est née hors des cours : celle des hommes religieux qui chantent leur expérience et instruisent leurs disciples, ismaéliens et soufis principalement ; elle était destinée à se joindre à la première pour porter à maturité la grande poésie persane, mais par quel détour de l'histoire ! Le déferlement des Mongols a jeté l'Iran du xiiie siècle dans une immense désolation ; on ne se presse plus à la cour, l'heure est à la prose qui narre ce qui s'est passé ; Djoveyni (mort en 1283), qui accompagna Hülegü dans sa conquête de l'Iran, domine le genre. Bien des lettrés cherchent refuge en Turquie et en Inde, où la littérature persane prend son essor à la fin du xiiie siècle avec Amir Khosrow de Delhi. En Iran, la littérature s'intériorise, médite et prie, moralise. La dynastie mongole des Ilkhâns s'effrite vite, les dynasties locales foisonnent : une ère de renouveau commence pour la littérature, marquée par Hâfez et bien d'autres maîtres en tous genres. Tamerlan passé, la poésie se raffine au contact des cours, connaît la grande œuvre de synthèse de Djâmi (mort en 1492) ; mais le pays est en grand désarroi, le soufisme aide à espérer, c'est le temps de Ne'matollâh Kermâni (mort en 1431). Avec l'avènement des Safavides, au début du xvie siècle, le shī‘isme devient la religion d'un État centralisateur : le soufisme est écarté ; la littérature se fait populaire pour attirer la ferveur envers les imâms, elle connaît aussi un grand essor en théologie. Le xviiie siècle, si troublé par l'invasion afghane, est la période, semble-t-il, la plus stérile de l'histoire littéraire en Iran.

L'histoire de la littérature persane

La poésie persane a été maîtresse de tous ses genres dès le siècle qui a suivi sa naissance ; sans doute profitait-elle de l'expérience technique de sa devancière, la poésie arabe ; mais elle est d'abord le jaillissement de ce qu'a exprimé l'Iran au moment où il quittait une nourrice abusive : il se rappelait son passé et se mettait à n'accepter que par choix ce qui lui était venu dans la confusion. Poésie d'inimitable simplicité : c'est ainsi que ses techniciens définirent son premier style ; elle a la vie et la promesse des sources qui donnent, presque seules, un fleuve ; ses renouvellements seront une quête vers sa prime fraîcheur, ce sera son charme et son drame. Elle est à l'image de ce premier matin de printemps, si fêté par les poètes, et qui débute l'année iranienne ; poésie de l'Orient, de l'aurore, du premier amour et de son premier vin, où se confondent les plans terrestre et céleste ; poésie qui restera si déconcertée par la révolution du temps : il ne tient pas la promesse du premier jour ; mais nowrouz, le premier de l'an, va revenir : est-il une autre poésie qui a tant chanté, au cœur de la désespérance, sa soif d'union à l'aimé ? Aimé cruel, il a déjà pris tout votre cœur au commencement qui est fini ; il se dérobe sans cesse, idole impassible auprès de votre flamme. La poésie persane est d'abord un cri vers l'Autre.

On a dit qu'elle était de structure moléculaire : chaque distique est un noyau détachable, il harmonise en un tout la pointe de pensée et la pointe d'expression, il est le fait de grands rhétoriciens aussi, et versés dans toutes les sciences de leur temps. La qasidé, dont l'origine arabe n'est pas prouvée, est un poème composé à l'intention d'un prince ; elle est faite d'au moins dix distiques de même rime ; son introduction (tašbib) traite d'un thème de circonstance (fête, guerre) ou qui en dérive (vin, nature, amour) ; la louange du prince vient ensuite ; elle se termine par les vœux, qui doivent attirer une récompense au poète. Jusqu'au xiiie siècle, elle connut de grands développements, avec ses écoles et ses styles. Le ghazal ressemble au tašbib de la qasidé : il est fait de quelques distiques de même rime, de forme très raffinée, d'expression plus personnelle ; ce genre poétique est lui aussi primitif, mais va prendre de grands développements à partir du xiiie siècle ; son grand thème est l'amour ; Hâfez et Sa'di en sont les maîtres. Parmi les autres formes de la poésie, il faut mentionner spécialement le quatrain, connu lui aussi dès les origines ; la rime, habituellement AABA, est entre les parties des deux distiques qui le composent ; le quatrain touche à tous les sujets traditionnels ; ceux d'Omar Khayyâm en sont l'exemple le mieux connu en Europe. Le masnavi, long poème où la rime est entre hémistiches, constitue la forme des grandes compositions épiques, romanesques et didactiques. La poésie épique fut d'abord récit de gestes et connut son apogée au xie siècle avec Firdousi ; au xiiie siècle, elle se mit à narrer les hauts faits des grands du temps ; il existe aussi une épopée religieuse ; elle fut shī‘ite dès les Bouyides, chantant prouesses et martyre des imâms. Le masnavi fut également la forme de romans dont plusieurs sont issus de la tradition sassanide ; Vis-o Râmin, de Gorgâni, reprenait même une légende parthe ; ici encore, le sommet du genre se place avant le xiiie siècle, avec les Cinq Trésors de Nezâmi Ganjevi, souvent imité ensuite. Le masnavi par excellence est celui de Djalâl ol-din Mowlavi (mort en 1273), trésor de l'enseignement soufi issu d'une très brillante tradition avec des hommes comme Sanâ'i et Attâr. Théologique, philosophique, morale, critique, satirique, la poésie persane a été tout cela très tôt également.

La prose persane a cultivé elle aussi des genres très variés dès ses commencements ; elle est volumineuse et reste encore mal étudiée. On en trouvera une bonne approche dans l'introduction de Z. Safâ à son Ganjineye Soxan (1969). Deux faits sont, en elle, typiquement persans : d'abord sa langue, dans les ouvrages qui ont échappé au style fleuri en honneur à partir du xiiie siècle ; puis les œuvres de niveau moyen (de fiction, de méditation et biographiques), dont l'étude permettra de restituer la vie des époques passées.

Toute génération nouvelle s'affirme en s'assurant que l'ancien temps s'en est allé. C'est une manière encore de se battre avec lui, et la littérature persane n'a pas fini ce débat. Sa réussite dépend de son engagement dans les problèmes de son temps. On va voir qu'elle s'y est bien engagée.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Christophe BALAY : docteur ès lettres diplômé de langues orientales

- Charles-Henri de FOUCHÉCOUR : professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Jean de MENASCE : directeur d'études à l'École pratique des hautes études

- Mohammad Djafar MOÏNFAR : docteur ès lettres, attaché de recherche au C.N.R.S., chargé d'enseignement au centre de linguistique quantitative de l'université de Paris-VI

Classification

Médias

Voir aussi