PERSPECTIVE

Article modifié le

La perspective dans les arts figuratifs

Une histoire de la perspective limitée aux exemples d'une expression rigoureusement géométrique de l'espace risque de faire violence à la vérité figurative, en superposant le modèle abstrait de la perspective centrale moderne sur les expériences spatiales différemment structurées des diverses époques et provinces des histoires de l'art. Sans doute est-il préférable de renoncer d'emblée à la construction d'une ligne évolutive trop cohérente, afin de dégager quelques moments caractéristiques, dans une confrontation dialectique des systèmes d'interprétations les plus stimulants proposés par la critique moderne.

La connaissance de la perspective dans l'Antiquité classique

La connaissance de la perspective dans le monde classique constitue un des sujets les plus controversés de l'histoire de l'art antique, qui dispose de deux types de témoignages. D'un côté, il existe une série discontinue de sources documentaires, fournies par les notices techniques et historiques de Vitruve, précieuses mais énigmatiques, sur la skenographia grecque et ses méthodes, inaugurées par le scénographe d'Eschyle, Agatharcos, vers le milieu du ve siècle avant J.-C. et théorisées ensuite dans les traités perdus d'Anaxagore et de Démocrite (De architectura, I, 2,2 : Scaenographia est frontis et laterum abscendentium adumbratio ad circinique centrum omnium linearum responsus ; et VII, préf. 11) ; par quelques notations littéraires indirectes, comme la condamnation de la sculpture illusionniste prononcée par Platon dans Le Sophiste ou, au contraire, l'admiration exprimée par Pline l'Ancien pour les trompe-l'œil de la peinture de Zeuxis, Parrhasios et Apollodore ; par les références théoriques présentes dans certains vers du De natura rerum de Lucrèce, mais surtout dans les traités d'Optique d'Euclide (iiie s. av. J.-C.) et de Ptolémée (iie s. apr. J.-C.). C'est seulement chez Vitruve qu'il est fait explicitement mention d'une méthode de représentation perspective, qui est associée cependant non à la peinture mais à la scène de théâtre.

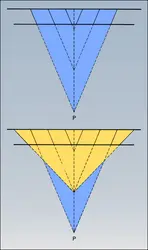

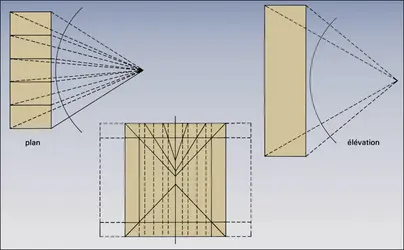

D'un autre côté, il existe un corpus limité de documents figuratifs, constitué par les peintures pariétales de l'époque romaine des styles II, III et IV (ier s. apr. J.-C.) et, pour les époques antérieures, en raison de la disparition totale de la peinture grecque à fresque et de chevalet, par la peinture sur vase qui ne fournit que des indices. L'analyse du matériel archéologique qui subsiste, en quantité réduite et de qualité généralement médiocre puisqu'il provient en très grande partie de la cité provinciale de Pompéi, révèle une nette répugnance des artistes de l'Antiquité à organiser rationnellement sur un plan les volumes de l'espace à trois dimensions, et là où une tentative plus systématique se fait jour, elle met en évidence un curieux schéma de profondeur : au lieu de converger vers un unique point de fuite comme cela se produit dans l'espace unitaire de la perspective moderne, les prolongements des orthogonales convergent deux par deux, avec une inclinaison parallèle ou variable, dans une succession de points alignés sur l'axe de la peinture, créant un modèle symétrique en arête de poisson.

La présence répétée de cette structureà axe de fuite, qui caractérise surtout les parties supérieures des fresques – dans la peinture antique comme dans la peinture médiévale, c'est en effet le plan en raccourci du plafond à caissons qui fournit le schème modulaire de profondeur de toute la composition, schème qu'on retrouvera dans l'échiquier du carrelage des peintures de la Renaissance –, a suggéré une hypothèse hardie à certains spécialistes (E. Panofsky, J. White), qui l'ont interprétée comme le résultat d'une construction perspective particulière, inspirée par des principes en tous points différents des principes modernes. Liée à l'intuition de l'espace propre à la pensée philosophique de l'Antiquité – un espace discontinu, auquel était étranger le concept d'infini –, la construction à axe de fuite aurait utilisé les données de la théorie optique d'Euclide pour projeter sur une surface courbe (le circinus de Vitruve), analogue à celle de la rétine, l'image, mesurée par les angles plutôt qu'en fonction de la distance. L'équivalence de l'espace esthétique ainsi réalisé, tant avec l'espace théorique contemporain qu'avec l'espace de la perception visuelle, constituerait la caractéristique même de cette perspective curviligne ou synthétique attribuée aux Anciens (on en signale de nombreux exemples dans les peintures pariétales des IIIe et IVe styles, parmi lesquels la décoration de la maison de Lucrezio Frontone à Pompéi).

D'autres historiens (G. Beyen, D. Gioseffi) ont cependant refusé d'admettre qu'il puisse exister une incompatibilité conceptuelle entre la pensée classique et la perspective géométrique moderne, et ils ont cherché la trace de cette dernière dans les témoignages figuratifs qui ont survécu. Les rares exemples signalés, qui appartiennent aux ensembles décoratifs du IIe style, tels que la villa de Fannio Sinistore à Boscoreale, la maison du Labyrinthe et la villa des Mystères à Pompéi, la salle des Masques dans une maison de l'époque d'Auguste découverte sur le Palatin, offrent toutefois de nombreuses dérogations au canon de l'unité spatiale représenté par le point de fuite unique des orthogonales, tandis que dans aucun des cas on n'a pu démontrer la diminution proportionnelle des intervalles de profondeur (caissons des plafonds, entrecolonnements) en fonction de la distance. Mais le caractère le plus singulier de ces perspectives prétendument rigoureuses est l'indépendance – et même l'absence de coordination – que manifestent les parties inférieures de la composition, constituées par les bases des colonnades qui rythment au premier plan la décoration, ouvrant sur des vues architecturales plus lointaines ; et les explications proposées, qui invoquent une dérivation à partir des scénographies théâtrales placées sur des podiums élevés ou la pluralité des points de vue imposée par les exigences d'habitabilité des pièces décorées, ne parviennent pas à dissiper les doutes quant à une carence conceptuelle effective des exécutants (P. Sampaolesi).

Dans l'attente de documents plus probants, l'espace de la peinture antique conserve ainsi son inquiétante ambiguïté structurale, qu'on peut rapporter avec une égale approximation aussi bien à un modèle géométrique curviligne qu'à un modèle plan ; et ses nombreuses incohérences dans la représentation des divers volumes tridimensionnels semblent attester de son essentielle extranéité par rapport à la logique mathématique de la perspective moderne. Mais cet espace même peut toutefois apparaître d'une surprenante modernité lorsque la figuration architecturale cède la place à de libres paysages, évoqués à l'aide des plus subtils procédés de la perspective aérienne : exemplaires sont, en ce sens, les vues du cycle des Errationes Ulixis (50 av. J.-C. env.), provenant de l'Esquilin et actuellement au musée du Vatican.

Théorie et pratique de la perspective pendant la Renaissance en Europe

On reconnaît communément à la Renaissance italienne le mérite de la découverte des lois de la perspective : découverte révolutionnaire, qui non seulement transforme le cours des arts figuratifs, qu'elle soustrait aux méthodes artisanales et à la spatialité contradictoire du Moyen Âge – bidimensionnalité et perspective inversée byzantine, multiples variantes des schémas à axe de fuite, présentations obliques des volumes, Taddeo Gaddi, Présentation au Temple) –, mais ouvre aussi la voie à la pensée moderne. Pour la première fois, en effet, dans l'histoire de la connaissance, la perspective institue une correspondance métrique rigoureuse entre les objets dans l'espace et leur représentation ; elle fournit un système logique de symboles visuels de la réalité, permettant ainsi de la décrire et de la reproduire sous des formes d'une intelligibilité universelle ; elle crée, ce faisant, les conditions d'un développement de la recherche scientifique, soutenue en cela par les nouvelles techniques de reproduction mécanique des images, et elle rend possible, entre autres, la publication des premiers traités illustrés de botanique et d'anatomie (Vesale).

Responsable de l'utilisation du nouveau procédé graphique pour l'investigation de la nature, Léonard de Vinci, vers la fin du Quattrocento, reporte sur l'« espace des phénomènes naturels » l'intérêt qu'avaient accordé jusqu'à présent les artistes, pendant tout le siècle, à « l'espace de l'homme ». Mais, à partir de ce dernier espace et dans la nécessité où l'on était d'en faire le décor rationnel du héros humaniste, les recherches pour l'élaboration de la perspective avaient commencé à se développer ; il n'y a donc pas à s'étonner de voir que l'inventeur en fut un architecte sculpteur comme Filippo Brunelleschi et le premier théoricien un architecte lettré comme Leon Battista Alberti, avec son traité De pictura (1435, livre I), tandis qu'il devait revenir aux peintres d'en assurer ensuite l'emploi sur une large échelle, transformant ainsi progressivement les habitudes visuelles de leurs contemporains. Tout en reconnaissant le rôle fondamental joué par Brunelleschi – rôle attesté aussi bien par l'organisation spatiale de ses œuvres architecturales (la coupole de Sainte-Marie-de-la-Fleur à Florence) que par les sources (pseudo-Manetti, Giorgio Vasari), qui mentionnent comme premiers exemples de perspective peinte ses deux petits panneaux représentant les vues du Baptistère de Florence et de la place de la Seigneurie (1410-1424 env.) – la critique moderne a tendance à inscrire la découverte de Brunelleschi dans un processus historique complexe qui, à travers le Moyen Âge et la Renaissance, s'identifie avec le travail théorique des auteurs de traités d'optique qui cherchaient à approfondir en termes physicophysiologiques (Witelo, Peckham, Bacon, xiiie s.), puis de plus en plus géométriques (Biagio Pelacani, fin du xive s.), la phénoménologie de la vision ; processus qui, d'autre part, se concrétise dans les recherches spatiales menées avec succès par les peintres dans le cadre des ateliers et aboutissant dès le xive siècle, avec Giotto et les Lorenzetti, à des solutions extrêmement avancées, encore qu'intuitives et non mathématiques.

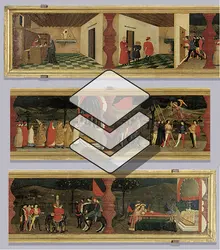

Au début du Quattrocento, Masolino perfectionne les systèmes artisanaux antérieurs, tandis que Masaccio, saisissant toute la signification du nouvel instrument scientifique mis au point par Brunelleschi, réalise en 1427 la première perspective architecturale rigoureuse (fresque de la Trinité à Sainte-Marie-Nouvelle, Florence) ; il est suivi dans cette voie par Donatello pour les bas-reliefs, par Fra Angelico, Fra Filippo Lippi et d'autres peintres toscans comme Piero della Francesca, à qui l'on doit la première codification systématique de la perspective (De prospectiva pingendi, vers 1480). Chercheur solitaire, Paolo Uccello restera plutôt fidèle, dans ses expérimentations singulières, à la réalité optique étudiée par Lorenzo Ghiberti (Commentarii, livre III, vers 1445) ; en Italie du Nord, par ailleurs, Mantegna parvient à une interprétation illusionniste de la perspective, en cherchant à faire coïncider le point de vue de la construction perspective et la position réelle du spectateur, et en impliquant ce dernier dans un espace peint en continuité avec l'espace physique (Histoires de saint Jacques, dans l'église des Eremitani, Padoue, vers 1450 ; Chambre des époux, au palais ducal, Mantoue, 1474). Illusionniste, de même, est la présentation perspective des motifs qui forment le répertoire des marqueteries en bois, lesquelles attestent la virtuosité perspective atteinte dans la pratique figurative italienne au Quattrocento.

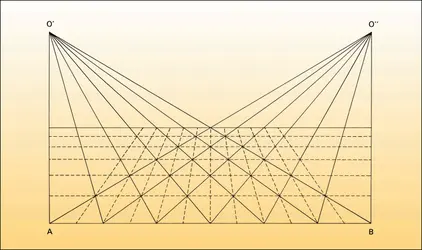

À l'aube du xvie siècle, Léonard de Vinci ressent la nécessité d'un nouvel examen critique des fondements théoriques de la perspective et il dénonce l'écart existant entre cette dernière et l'expérience psychophysiologique de l'espace, pour s'engager directement dans l'étude d'un système de projection sur une surface curviligne en conformité avec la courbure rétinienne ; c'est lui, en outre, qui formule pour la première fois les règles de la perspective des ombres, comme en témoigne un traité lombard du xvie siècle dérivé des manuscrits perdus de Léonard et conservé dans le Codex Huygens (œuvre de Carlo Urbino). En Allemagne, c'est Albrecht Dürer qui introduit l'emploi de la perspective scientifique, après l'avoir apprise en Italie au cours d'un voyage effectué dans ce but (Underweysung der Messung, livre IV, 1525 et 1538). En France, en revanche, Jean Fouquet se livre à des recherches personnelles et aboutit, sur une base intuitive, à des solutions spatiales curvilignes (Livre d'heures d'Étienne Chevalier, vers 1460) ; mais le système perspectif le plus répandu est la méthode bifocale avec points de distance aux bords du tableau, dont la théorie est assurée par Jean Pélerin Viator dans son traité De artificiali perspectiva (Toul, 1505). La construction perspective qui domine dans la peinture flamande relève aussi de la méthode bifocale ; cette peinture donne la préférence à une présentation oblique de l'image aux dépens de la présentation frontale préférée en Italie, et obtient de subtils effets de profondeur plutôt par le recours savant aux dégradés de couleurs et aux glacis que par une organisation linéaire rigoureuse (Vierge d'Autun de Jan Van Eyck, 1436, musée du Louvre, Paris).

La quadrature

S'ils refusent l'ordre et la mesure du code spatial de la Renaissance, le maniérisme et le baroque suscitent un regain d'intérêt pour la perspective avec la mode de la quadrature, genre décoratif qui connut un grand succès en Europe entre le xvie et le xviiie siècle, et qui consiste dans la peinture à fresque de structures architecturales qui élargissent et compliquent de façon illusionniste la spatialité des intérieurs décorés. Les origines de la quadrature sont italiennes et remontent à l'école de Raphaël (salle des Perspectives de Baldassarre Peruzzi, à la Farnesine, Rome) ; mais de Rome, par l'intermédiaire de Jules Romain, le goût des architectures peintes en trompe-l'œil passe en Italie du Nord, à Mantoue (salle des Géants au palais du Te, vers 1530) et en Vénétie, où se constitue une école qui parvient aux réalisations les plus remarquables avec Véronèse (décoration des édifices d'Andrea Palladio, en particulier la villa Barbaro, à Maser, vers 1560), avec les frères Rosa à Brescia dans la seconde partie du xvie siècle, avec Tiepolo et son quadratoriste Mengozzi Colonna au xviiie siècle.

L'école émilienne se caractérise par une approche plus scientifique : partant des perspectives avec figures sur fond de ciel ouvert remontant à Corrège, elle en vient à adopter, sous l'influence des traités de Serlio et de Vignole, des solutions géométriques plus rigoureuses, avec Dentone (1570-1632), A. Michele Colonna et A. Mitelli, qui travaillèrent ensemble en Espagne pour Philippe IV, T. Aldovrandini, qui œuvra à Dresde, enfin les frères Bibbiena, scénographes et théoriciens du premier quart du xviiie siècle, qui introduisirent la quadrature à Vienne, tandis que D. Francia (1702-1758) en assurait la diffusion à Prague, Stockholm et Lisbonne. À Rome, à côté du perspectivisme aérien de G. Lanfranco et de Baciccia, une œuvre fondamentale est accomplie par Andrea Pozzo, auteur de traité et peintre (Triomphe de saint Ignace, dans l'église du même nom), qui exercera, par son activité à Vienne après 1702, une forte influence sur l'art de J.-M. Rottmayr (fresques à Saint-Pierre et Saint-Charles, à Vienne), de M. et B. Hohenberg, de A.-F. Maulpertsh. Les grandes scénographies des quadratoristes ont laissé leur marque dans le perspectivisme de chevalet (G.-P. Pannini), qui a donné naissance au xviiie siècle à la mode vénitienne des vedute, ou « vues » (Canaletto, B. Bellotto).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marisa DALAI EMILIANI

:

professore ordinario di storia della critica d'arte , université de Milan

Classification

Médias

Autres références

-

ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472)

- Écrit par Frédérique LEMERLE

- 3 110 mots

- 8 médias

...traduit en italien par Alberti lui-même, qui le destinait aux artistes (la version italienne est d'ailleurs dédiée à Brunelleschi), exposait la théorie de la perspective qui venait de déclencher une révolution dans la peinture florentine. Dans le De statua, il développa une théorie des proportions fondée... -

ALTDORFER ALBRECHT (1480 env.-1538)

- Écrit par Pierre VAISSE

- 2 746 mots

- 7 médias

Un autre caractère des compositions réside dans l'utilisation de la perspective : des raccourcis exagérés, comme si les scènes étaient vues de près avec un angle de vision très ouvert, créent une puissante impression d'espace. Là aussi, le procédé n'était pas nouveau chez Altdorfer. Il s'appuie certainement... -

ANAMORPHOSE, art

- Écrit par Marie-José MONDZAIN-BAUDINET

- 983 mots

- 1 média

Platon disait de la science qu'elle était fille de l'étonnement. Pour le peintre d'anamorphoses, elle devient la mère de l'illusion, à moins que, comme on va le voir, elle ne se charge obliquement de nous dire la vérité. « Maintes fois et avec non moins de plaisir que d'émerveillement, on regarde...

-

ANAMORPHOSES OU THAUMATURGUS OPTICUS - LES PERSPECTIVES DÉPRAVÉES, Jurgis Baltrušaitis - Fiche de lecture

- Écrit par Annamaria DUCCI

- 1 388 mots

Le livre paru en 1955 sous le titre d'Anamorphoses ou perspectives curieuses, a été suivi de deux éditions révisées en 1969 et en 1984, la dernière augmentée de chapitres portant sur les miroirs et sur l'interprétation des anamorphoses au xxe siècle. L'édition de 1984, à laquelle...

- Afficher les 59 références

Voir aussi

- ITALIEN ART

- ESPACE, esthétique

- ROMAINE PEINTURE

- ITALIENNE PEINTURE, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVIe s.

- ROMAIN ART

- PEINTURE DU XVe SIÈCLE

- GÉOMÉTRIE PROJECTIVE

- FLAMANDE PEINTURE

- QUADRATURA, technique artistique

- ILLUSIONNISME, peinture

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- ITALIENNE PEINTURE, XVIe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.

- PSYCHOLOGIE GÉNÉTIQUE

- ART & MATHÉMATIQUE

- ANTIQUITÉ, peinture

- PARRONCHI ALESSANDRO (1914-2007)

- ESPACE PERCEPTION DE L'