PÉTRA

Article modifié le

La ville et ses monuments

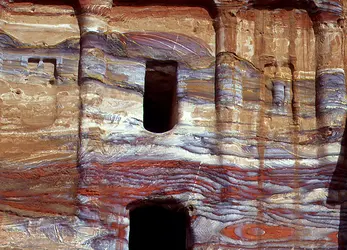

Le nom sémitique de Pétra, attesté dans les inscriptions nabatéennes, est Reqem, construit sur la racine rqm, qui signifie « multicolore » et qui est utilisée dans plusieurs langues sémitiques pour qualifier une étoffe ou un plumage d'oiseau. C'est un nom particulièrement adapté à Pétra dont les grès bigarrés ont toujours fasciné les voyageurs.

Un schéma urbain original

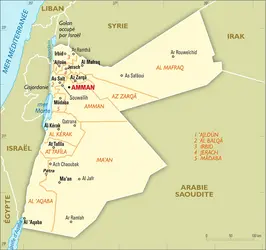

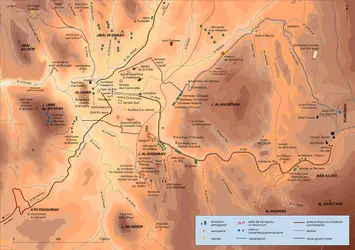

Contrairement à l'image qu'ont pu avoir d'elle certains savants jusqu'à une date assez récente, Pétra a bien été une ville, pas seulement une nécropole ou un vaste sanctuaire. À ce titre, elle devait assurer, dans un environnement difficile, la subsistance, la circulation et la défense de plusieurs milliers d'habitants. Son organisation n'obéit pas aux schémas classiques des cités grecques et romaines du monde méditerranéen : pas de plan géométrique, pas de voirie organisée, pas d'opposition franche, qui aurait été matérialisée par un rempart, entre l'intérieur et l'extérieur de la ville, pas d'installation dans une position dominante et des ressources en eau pas directement accessibles. Au contraire, Pétra est installée dans un paysage très accidenté, au fond d'une cuvette flanquée, à l'est et à l'ouest, de massifs quasi infranchissables. Le Siq, seule voie d'accès par l'est, est moins une voie de circulation ordinaire qu'une voie processionnelle, avec ses dizaines de niches contenant des représentations divines et ses quatre dromadaires taillés dans la paroi rocheuse, plus grands que nature, portant peut-être des bétyles, conduits par leurs chameliers respectifs et tournés vers la ville. Pour leurs déplacements quotidiens, les hommes et les bêtes empruntaient plutôt, au nord-est et au sud-ouest du site, des cols reliés au centre urbain par de véritables pistes taillées dans le rocher.

L'habitat

Deux types d'habitat sont attestés à Pétra : le premier, maçonné, occupe surtout la ville basse, c'est-à-dire le fond de la cuvette et ses abords immédiats. Les collines au nord et au sud de la voie à Colonnade sont couvertes de murs et de tessons de céramique qui donnent une idée de sa densité. Grâce aux fouilles entreprises à az-Zantūr, on connaît le plan de la maison nabatéenne qui a définitivement remplacé, au début du ier siècle de notre ère, l'habitat sous la tente. C'est une vaste demeure, d'environ 21 m sur 25 m, qui comprend une douzaine de pièces disposées sur un seul niveau, avec un toit en terrasse. Des puits de lumière permettaient de pallier l'absence de fenêtres. Un peu plus loin, une autre maison, fouillée depuis 1996, bâtie à partir des années 20 après J.-C. et restée en usage jusqu'au séisme de 363, est particulièrement somptueuse. Elle présente les caractéristiques habituelles de l'architecture domestique nabatéenne, notamment les pavements de pierre, les seuils en bois, les canalisations d'eau sous les sols des pièces de service et les dalles de plafond en pierre mais aussi un décor peint couvrant les murs de l'une des salles jusqu'à 1,5 m de hauteur. Il est du même type que celui qu'on trouve à Alexandrie et à Pompéi à partir de l'époque augustéenne. Il s'agit là de maisons luxueuses, sans doute réservées à des élites que les modes alexandrines et romaines ne laissaient pas indifférents.

D'autres, plus modestes, ont été fouillées en d'autres points du site, mais il faut surtout noter les quelque 800 chambres rupestres creusées directement dans le rocher, notamment dans les secteurs des wadis as-Siyyagh, ad-Deir et Abū 'Olleiqah ainsi que sur le versant est d'al-Habīs et dans les parties méridionales des terrasses des jebels M'eisrah. Elles ont été interprétées comme telles en raison de l'absence, d'une part, de niches à bétyles et d'autels, ce qui les distingue des grottes cultuelles, d'autre part, de loculi (niches dans lesquelles étaient placés les défunts) et de tombes à fosse, ce qui les distingue des grottes funéraires. Certaines d'entre elles sont de véritables maisons composées d'une ou plusieurs pièces de 3 à 12 m de côté, alignées le long d'une terrasse, creusées en profondeur dans le rocher ou encore réparties sur plusieurs étages. Certaines possèdent des niches-placards et les plus luxueuses présentent un décor peint appliqué sur un enduit. C'est le cas notamment de la chambre peinte du wadi as-Siyyagh, dont le décor est daté du ier siècle avant J.-C. Des structures construites en matériaux légers ou partiellement maçonnées étaient souvent ajoutées à la pièce principale. Certaines d'entre elles possédaient leur propre salle de banquets, couverte ou à ciel ouvert, parfois même deux, une pour l'hiver et une pour l'été ou encore une pour les hommes et une pour les femmes. L'exemple le plus représentatif de ce type de maison rupestre est celle dite de Dorotheos, personnage qui a gravé son nom en grec sur les banquettes de l'une des deux salles de banquets que comportait sa demeure.

Les dieux et leurs représentations

Les Nabatéens honoraient plusieurs divinités, certaines appartenant au fonds arabe et d'autres au domaine syrien. Parmi les premières figurent Dūsharā, dieu masculin le plus souvent invoqué, dont le nom signifie sans doute « celui du Sharā », al-Kutbā, le dieu de l'écriture et de la divination, al-'Uzzā, « la très forte », Allāt, « la déesse », et Manawāt, la déesse du destin (il faut noter cependant que les deux dernières ne sont pas attestées à Pétra dans les inscriptions) ; parmi les secondes figurent le grand dieu Ba‘alshamīn et Atargatis de Hiérapolis, en Syrie du Nord. Ils vénéraient également Isis, à laquelle deux sanctuaires rupestres et sans doute un temple étaient consacrés à Pétra. La diffusion du panthéon gréco-romain eut pour conséquence une série d'assimilations, Dūsharā étant identifié tour à tour à Dionysos et à Zeus tandis qu'al-'Uzzā était identifiée à Aphrodite. Conformément aux traditions du paganisme préislamique, les divinités étaient représentées sous la forme de bétyles, étymologiquement « maisons du dieu », qui sont à Pétra des pierres rectangulaires, parfois, mais rarement, arrondies ou en demi-sphère. Si l'on en croit le lexique byzantin qui le décrit au xe siècle, le bétyle de Dusarès, nom grec de Dūsharā, était recouvert d'or et on lui versait des libations dans le temple. Il ne faut cependant pas oublier qu'il existe à Pétra une abondante statuaire qui montre que les Nabatéens ne dédaignèrent pas, dès qu'ils se furent sédentarisés, de représenter leurs dieux sous la forme et avec les attributs du panthéon gréco-romain.

Les bétyles ne portent habituellement aucun décor ; seuls quelques exemplaires, appelés bétyles aux yeux ou bétyles anthropomorphes, présentent sur une face l'image stylisée d'un visage, le plus souvent sans bouche, les yeux et le nez étant dessinés en léger relief. Chaque bétyle était placé dans une niche mais il n'est pas rare de trouver des groupes de deux ou trois bétyles, voire plus. Le site a livré plusieurs centaines de ces niches, parfois regroupées jusqu'à former de véritables sanctuaires, notamment dans des sites naturels liés à l'eau, suintant au goutte à goutte comme au Qattār ad-Deir ou au contraire tourbillonnant dans des gorges comme dans le Sidd al-Ma'jīn. Elles sont malgré tout le plus souvent taillées une par une, soit complètement isolées, soit associées à des tombeaux qu'elles placent de fait sous la protection divine, soit enfin et surtout le long des voies processionnelles menant aux sanctuaires principaux de la ville.

Les sanctuaires principaux

Les sanctuaires rupestres

Les sanctuaires rupestres sont de deux types : de hauts lieux aménagés au sommet des massifs qui entourent la ville basse et dont les voies d'accès depuis celle-ci, combinant sentiers pédestres et escaliers taillés dans le rocher, forment comme les rayons d'une roue ; des temples, dont les trois plus grands sont construits dans la ville basse à peu de distance l'un de l'autre. Le haut lieu le plus connu est celui dit du Sacrifice, al-Madhbah en arabe. Accessible par deux voies processionnelles, l'une partant du théâtre et l'autre du wadi Farasah, il se présente comme une plate-forme de 6,25 m sur 14,40 m, entourée de banquettes, sur le côté ouest de laquelle se dressent un autel de sacrifice et un mōtab, terme nabatéen qui désigne le trône sur lequel était posé le bétyle de la divinité lors des cérémonies. Une citerne permettait de nettoyer les installations rituelles après chaque utilisation. Au sommet d'un autre massif, le jebel ad-Deir, au nord-ouest du site, se trouve un autre haut lieu célèbre, le Deir, « monastère » en arabe. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un tombeau rupestre mais un sanctuaire puisque derrière la façade se trouve une cella, avec un podium servant de mōtab accessible par quelques degrés. Une inscription nabatéenne mentionnant le thiase, c'est-à-dire les membres de la confrérie religieuse, d'« Obodas le dieu » permet de supposer que ce sanctuaire était consacré au culte rendu au seul roi dont des sources extérieures au domaine nabatéen attestent qu'il a été divinisé, Obodas Ier (vers 96-85 av. J.-C.) ou Obodas III (30-9 av. J.-C.).

Les temples maçonnés

Des temples maçonnés ont été identifiés en plusieurs points du site et de ses faubourgs mais les trois temples principaux se trouvent du même côté, ouest, de la ville basse. Il n'existe pas de plan type de temple nabatéen, seulement quelques éléments communs qui leur donnent un air de parenté. C'est le cas notamment de la présence, dans la partie la plus sacrée du temple, d'une plate-forme surélevée, accessible par quelques marches. Elle est tantôt détachée du fond, comme dans le temple aux Lions ailés au nord du wadi Mousa, tantôt plaquée contre lui, comme dans le Qasr al-Bint. En raison de son excellent état de conservation, des dimensions de son téménos et de sa position à l'aboutissement de la voie à Colonnade, le Qasr Bint Fir'aun, le « château de la fille de Pharaon », a toujours été considéré comme le temple le plus important de Pétra. Construit dans la seconde moitié du ier siècle avant J.-C., il était peut-être consacré à Dūsharā et à al-'Uzzā. Un décor stuqué en relief et peint couvrait une bonne partie de ses parois extérieures ainsi que certaines parties intérieures. Un autel monumental à escalier, très ruiné, était construit devant sa façade.

Le temple aux Lions ailés, qui doit son nom au décor de certains de ses chapiteaux, a été construit au plus tard en 27 avant J.-C. Son téménos, construit sur une forte pente et donc sur des substructures qui se sont complètement effondrées, reste mal connu mais le plan du temple lui-même est clair : la plate-forme cultuelle à bétyles, le mōtab, accessible par deux volées de marches que fermaient des portes en fer, se dresse au milieu d'une cella qui a la forme d'une salle hypostyle.

Les éléments les plus originaux du Grand Temple, dont la construction s'échelonne sur le ier siècle de notre ère, sont ses dimensions, puisqu'il occupe 7 000 m2, les chapiteaux figurant des têtes d'éléphant qui font partie de son programme décoratif, et enfin, aménagé à l'intérieur même du temple, un dispositif à gradins de forme semi-circulaire qui fait penser à une salle de conseil. Un escalier monumental mène à une première cour inférieure bordée de portiques à colonnes se terminant par un exèdre. De là, deux escaliers latéraux symétriques mènent à une cour supérieure dans laquelle, sur un podium, se dresse le temple, de type tétrastyle in antis (quatre colonnes entre les murs). La présence du petit théâtre intérieur, de 6,50 m de diamètre, a fait penser que ce bâtiment, qui a toutes les apparences extérieures d'un temple, aurait changé de fonction et serait devenu, avant l'annexion du royaume en 106, le lieu de réunion du conseil des notables de Pétra.

Les autres sanctuaires

Les sanctuaires rupestres installés au sommet des massifs les plus élevés sont bien sûr les plus importants mais il en existe beaucoup d'autres à Pétra. Il s'agit soit de chambres cultuelles, comme celle qui était consacrée au culte d'Obodas dans le massif d'an-Nmeir, soit d'espaces réguliers taillés dans le rocher avec bassin, niche, cupules à libations, etc., soit de groupes plus ou moins grands de niches. Chacun de ces sanctuaires pouvait, mais ce n'est pas la règle, être associé à une salle de banquets à deux ou trois banquettes. La taille des communautés cultuelles variait d'un sanctuaire à l'autre, du simple individu pour une niche à bétyle à l'ensemble de la ville, sur décision municipale ou royale, pour un temple comme le Qasr al-Bint. À défaut d'être attestées par les textes ou les inscriptions, toutes les situations intermédiaires, telles que familles, habitants d'un quartier, groupements professionnels, femmes, etc., peuvent être envisagées.

Le nombre de monuments à caractère cultuel qui ont été repérés dans la ville ainsi que les nombreuses invocations « devant » tel ou tel dieu, gravées sur les rochers, témoignent du caractère quotidien de la pratique religieuse des Nabatéens, qui sollicitaient de la part des divinités, toujours et partout, protection et salut.

Les tombeaux rupestres à façade décorée

Ce sont les tombeaux rupestres, surtout les plus grands et les plus somptueux, qui accaparent d'emblée le regard du visiteur qui arrive à Pétra. D'après leur décor, ils peuvent être classés en deux grands types : oriental, caractérisé par les merlons et une moulure concave appelée gorge égyptienne ; hellénistique, caractérisé par les frontons triangulaires, brisés ou non, placés au-dessus du registre principal de la façade. Taillés dans la partie supérieure de la façade, les merlons peuvent être disposés en une ou deux rangées superposées ou encore en deux demi-merlons se faisant face. Cette dernière disposition se divise en trois sous-types : à demi-merlon simple lorsque la façade ne présente pas d'autres aménagements ; proto-Hégra lorsque la façade est flanquée, à chaque extrémité latérale, de pilastres d'ante pourvus de chapiteaux nabatéens à cornes qui sont des sortes d'ébauches du chapiteau corinthien ; Hégra, enfin, lorsque prend place, au-dessus des pilastres d'ante, un entablement ionique séparé de l'entablement à gorge égyptienne par un attique qui reçoit, dans les façades les plus élaborées, une rangée de pilastres nains. Dans les deux derniers sous-types, la porte du tombeau est souvent surmontée d'un fronton triangulaire, plus rarement d'une frise dorique. Cette dernière remarque montre bien que les deux traditions, orientale et hellénistique, ne sont pas restées hermétiques l'une à l'autre mais se sont au contraire combinées pour aboutir à un style original, propre à Pétra et à Hégra, le principal site nabatéen d'Arabie. Les tombeaux à arceau, toujours de petite taille et dont la façade est composée de pilastres supportant un cintre mouluré au milieu duquel est parfois taillée une patère, forment un type à part. Il faut bien garder à l'esprit que cette typologie ne revêt aucun caractère chronologique et que les différents types de tombeaux ont coexisté à Pétra. La chronologie semblerait plutôt reposer sur des différences de proportion et d'ordonnancement dans les différents éléments du décor architectural, quel que soit le type du tombeau sur la façade duquel on les trouve.

Les tombes modestes

En plus des tombeaux rupestres, Pétra comportait plus de 1 000 tombes plus modestes, réservées sans doute à des catégories sociales moins fortunées que celles des propriétaires de tombeaux. Il s'agit d'abord des tombes à fosse, simples excavations rectangulaires d'environ 2 m de longueur, creusées dans le rocher et couvertes à l'aide de dalles de pierre ; ensuite des tombes à puits, qui présentent le même aspect extérieur que les précédentes mais dont la fosse se poursuit par un puits plus ou moins profond débouchant sur une chambre funéraire souterraine ; enfin des chambres funéraires creusées dans la paroi verticale du rocher, sans aucun décor, qui contiennent un nombre variable de loculi ou de tombes à fosse et souvent une combinaison des deux, exactement comme dans les chambres funéraires des tombeaux à façade décorée. Des cupules à libations étaient souvent creusées dans le sol à proximité de l'ouverture des tombes à fosse ou à puits.

Il faut mentionner pour finir la nefesh, monument commémoratif individuel qui a toujours la forme d'une pyramide allongée. Elle symbolise la présence d'un défunt dont la sépulture ne se trouve pas nécessairement à proximité, permettant ainsi aux vivants d'honorer sa mémoire. Souvent, une inscription rédigée sur le modèle « ceci est la nefesh d'Untel fils d'Untel » est gravée en dessous.

Les salles de banquets, qui ont déjà été évoquées ici ou là et dont Pétra a livré plus de cent exemplaires, associées à des sanctuaires, à des tombeaux ou à des habitations, abritaient, le temps d'un repas, les réunions des thiases (confréries religieuses). Il s'agit d'un rite important chez les Nabatéens, bien décrit par Strabon, qui renforçait les liens de solidarité entre les membres d'un groupe social réuni pour honorer un dieu ou commémorer un défunt.

Un chaos ordonné

Les différents espaces, public, domestique, cultuel, funéraire, se répartissent la place disponible de manière sinon organisée, du moins ordonnée. L'espace public occupe essentiellement le centre de la ville basse ; l'espace domestique les abords de celle-ci ainsi que des quartiers plus éloignés qui constituent peut-être les noyaux où se sont installés les premiers groupes, familles ou tribus, et où domine l'architecture rupestre ; l'espace cultuel occupe surtout les sites naturels extraordinaires tels que sommets de massifs ou terrasses intermédiaires dominant le paysage, gorges étroites, cirques naturels, etc. ; l'espace funéraire, enfin, occupe les différentes nécropoles de Pétra qui, hormis la nécropole dite royale, dont les tombeaux dominent l'ensemble de la ville habitée à laquelle ils appartiennent géographiquement, se sont développées à l'extérieur des quartiers d'habitation. Les interférences entre ces différents espaces s'expliquent soit par des raisons pratiques – des bétyles ont été taillés à proximité de tombeaux pour placer ces derniers sous la protection divine – soit par le développement de la ville habitée au détriment des nécropoles, entraînant le rejet progressif de celles-ci vers des parties du site encore inhabitées.

Pétra était-elle une ville orientale ou une ville hellénisée ?

À l'époque nabatéenne, les habitants de Pétra utilisaient dans leurs inscriptions une langue et une écriture dérivées de l'araméen d'empire, c'est-à-dire de l'araméen utilisé par la chancellerie de l'empire perse achéménide. Leur langue parlée était araméenne ou arabe, en tout cas sémitique. Hormis quelques emprunts à l'Égypte, leurs dieux appartiennent aux domaines syrien et arabe et furent ensuite assimilés à des dieux du panthéon gréco-romain ; leur architecture et leur décor, qui peuvent être qualifiés de « baroque arabe », combinent un substrat fait d'emprunts à l'architecture orientale avec les merlons et à l'Égypte avec la gorge égyptienne ainsi que d'éléments proprement nabatéens tels que le chapiteau à cornes, à l'utilisation de motifs décoratifs d'inspiration grecque tels que rinceaux, grecques, foudres, etc., et de reliefs représentant hommes et dieux. La combinaison est toujours originale et les éléments du décor sont souvent surabondants, empilés sans que cela soit rendu nécessaire architectoniquement : l'art nabatéen avait horreur du vide et se distingue ainsi de tout ce qu'ont livré les villes hellénisées.

Ce site majeur du Proche-Orient n'a pas livré tous ses secrets. La chronologie de l'occupation, l'organisation sociale de ses habitants, leur origine et leur devenir restent largement méconnus. De plus, il reste encore à répondre à une grande question qui tourmente archéologues et historiens : Pétra fut-elle véritablement une cité caravanière, comme le fut Palmyre après elle ? Les textes anciens et l'archéologie n'offrent pas de réponses claires et les inscriptions sont sur cette question étonnamment muettes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laïla NEHMÉ : directrice de recherche au CNRS

Classification

Médias

Autres références

-

JORDANIE

- Écrit par Philippe DROZ-VINCENT , Encyclopædia Universalis et Philippe RONDOT

- 19 741 mots

- 16 médias

-

NABATÉENS

- Écrit par Laïla NEHMÉ

- 6 774 mots

- 5 médias

Pour ce qui est de la chronologie des tombeaux, il est désormais admis que les monuments les plus anciens ont été taillés àPétra au IIe siècle av. J.-C. Il s’agit de tombeaux-tours, c’est-à-dire des cubes pourvus de quatre faces taillées reposant sur et sur un substrat rocheux dont ils sont solidaires.... -

PALMYRE

- Écrit par Encyclopædia Universalis et André LARONDE

- 2 974 mots

- 6 médias

...Si Palmyre jouait déjà un important rôle commercial et militaire, le grand commerce oriental passait surtout par l'intermédiaire des Nabatéens de Pétra. Rome, qui tenait déjà les ports égyptiens de la mer Rouge, donna le coup de grâce à ce trafic en annexant, en 106, le royaume nabatéen. L'éviction...

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- CHAPITEAU

- ISLAM, histoire

- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE

- ORIENT ANCIEN

- EMPIRE ROMAIN D'ORIENT

- ENTABLEMENT

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- COLONISATION ANTIQUE

- INSCRIPTIONS, archéologie

- ARCHIVES ARCHÉOLOGIQUES, Orient ancien

- BÉTYLE

- BURCKHARDT JOHANN LUDWIG (1784-1817)

- HELLÉNISTIQUE ART

- RITES FUNÉRAIRES

- FUNÉRAIRE ART

- ARAMÉEN, langue

- ORIENT HELLÉNISTIQUE

- TOMBE

- TEMPLE, Moyen-Orient

- CARAVANES

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- ROMAINE EXPANSION

- ROUTES ANTIQUES, Proche-Orient

- SYRIE, histoire jusqu'en 1941

- MORTS CULTE DES

- PROCHE-ORIENT

- VILLE, urbanisme et architecture

- ROME, l'Empire romain

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- CHAMBRE FUNÉRAIRE

- ANTIQUITÉ, peinture

- ANTIQUITÉ, architecture

- SANCTUAIRE