PÉTROLE Le pétrole brut

Article modifié le

Le pétrole brut est un fluide constitué principalement d'hydrocarbures ; il contient également des composés organiques soufrés, oxygénés et azotés. On le rencontre dans les bassins sédimentaires, où il occupe les vides de roches poreuses appelées réservoirs. Les gisements de pétrole correspondent à une accumulation dans une zone où le réservoir présente des caractéristiques favorables et constitue un piège : la fuite du pétrole – moins dense que l'eau – est rendue impossible vers le haut par la présence d'une couverture imperméable (argiles, sel) et latéralement par une géométrie favorable (dôme anticlinal, biseau de sables dans des argiles).

Le pétrole a pour origine la substance des êtres, animaux ou végétaux, vivant à la surface du globe et particulièrement en milieu aquatique. La matière organique ainsi produite se dépose au fond des mers et des lacs et est incorporée aux sédiments. À mesure que ceux-ci sont enfouis, les constituants organiques se transforment, principalement sous l'action de la température, en hydrocarbures dont une partie vient progressivement se concentrer dans les pièges des réservoirs poreux.

Si la composition élémentaire globale des pétroles est relativement fixe, la structure chimique de leurs constituants varie plus largement, ce qui entraîne une grande diversité des propriétés physiques (densité, viscosité) ainsi que des teneurs très variables dans les différents types de produits obtenus par raffinage. En particulier, la présence de soufre dans certains pétroles pose des problèmes de corrosion et de pollution atmosphérique, tant au stade du raffinage qu'à celui de l'utilisation industrielle ou domestique de leurs dérivés.

Origine du pétrole

Origine organique

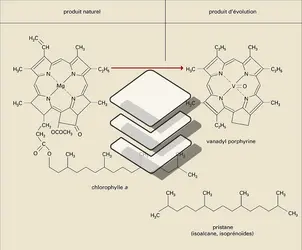

L'explication de l'origine du pétrole par l'évolution géologique de la matière organique a été formulée dès le xixe siècle ; mais elle était alors fortement concurrencée par des théories impliquant des mécanismes inorganiques, par exemple l'action de l'eau sur des carbures métalliques. Quelques chercheurs en ex-U.R.S.S. font appel soit à des théories cosmiques dans lesquelles les hydrocarbures sont les restes d'une atmosphère primitive de la Terre, soit à des synthèses de type minéral, comme dans le procédé Fischer Tropsch, qui seraient réalisées à grande profondeur dans le sous-sol. En fait, l'hypothèse cosmique n'est guère soutenable, car il s'agit d'une étape cosmologique transitoire dont on n'est pas certain et qui est en tout cas ancienne ; d'autre part, quel que soit le mécanisme chimique envisagé dans le sous-sol, la quasi-totalité du carbone de l'écorce terrestre est représentée par la matière organique contenue dans les roches sédimentaires. De plus, des traces de l'origine organique des pétroles bruts peuvent être décelées ; en premier lieu, on y trouve des corps optiquement actifs, qui ne peuvent pratiquement être synthétisés que par les êtres vivants ; on y trouve également : des porphyrines, dont la structure dérive directement de celle de la chlorophylle des plantes ou de l'hémine ; des isoprénoïdes, hydrocarbures issus de la chaîne phytol de la chlorophylle ; des stéroïdes et triterpénoïdes, composés caractéristiques de la matière vivante. Il semble donc que l'essentiel des gisements de pétrole dérive, directement ou non, de la substance des êtres vivants incorporée dans les sédiments lors de leur dépôt.

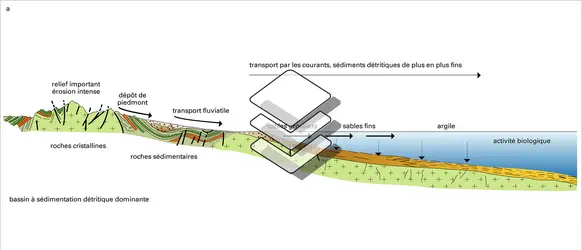

Dans les sédiments déposés en milieu aquatique, marin ou lacustre, la matière organique provient à la fois des organismes vivant dans la tranche d'eau (en particulier le plancton), sur le fond (faune et flore benthiques) ou sur les terres émergées voisines (charriées par les rivières) ; ce dernier apport est souvent le moins important. La productivité organique en milieu aquatique est directement contrôlée par la présence de sels minéraux indispensables (azote, phosphore) et par l'éclairement qui permet la photosynthèse végétale, origine de la chaîne alimentaire animale. Pour ces raisons, la répartition de la matière organique est largement réglée par des facteurs géographiques (relief, position et configuration des terres émergées) ainsi que climatiques.

Les constituants des organismes vivants sont essentiellement des protides, des glucides (dont la cellulose), des lipides et de la lignine. Quoique les proportions relatives de ces constituants soient différentes pour les divers êtres vivants, plusieurs facteurs tendent à homogénéiser la composition de la matière organique sédimentée : existence constante d'associations biologiques naturelles (biocénoses) ; brassage mécanique dans le bassin de sédimentation. Des différences peuvent cependant subsister entre divers types de dépôts : un cas extrême est celui de certaines dépressions situées à l'intérieur ou en bordure des continents, qui reçoivent essentiellement du matériel ligneux provenant des végétaux supérieurs.

De la matière organique au pétrole

La partie superficielle des sédiments est le siège d'une activité microbiologique intense. Dans un sol subaérien, ou bien dans un sédiment subaquatique perméable (sable) où les eaux chargées d'oxygène circulent librement, cette activité se poursuit jusqu'à destruction complète de la matière organique (« minéralisation » du carbone sous forme de dioxyde, CO2). C'est pourquoi les sables et les grès, qui sont par ailleurs de bons réservoirs, ne sont jamais des roches favorables à la formation du pétrole. Au contraire, les sédiments subaquatiques imperméables (argile, vase calcaire fine) constituent rapidement un milieu clos et réducteur. Dans ces conditions, la matière organique n'est pas minéralisée ; le résultat de l'activité microbiologique anaérobie est de faire pratiquement disparaître les protides, les glucides et les lipides pour ne laisser subsister que du kérogène (cf. infra), ensemble de macromolécules qui constitue un résidu inassimilable par les micro-organismes. Cette transformation est atteinte dès que le sédiment est enfoui sous quelques mètres de nouveaux dépôts.

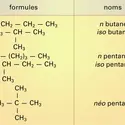

À côté du kérogène, on trouve dans les sédiments actuels de petites quantités d'hydrocarbures. Certains d'entre eux proviennent directement de la matière vivante ; c'est le cas d'alcanes normaux surtout de rang impair. D'autres en dérivent par des transformations précoces qui n'affectent pas la structure générale de la molécule : c'est le cas des molécules tétracycliques et pentacycliques (stéranes, triterpanes) qui dérivent des stéroïdes et triterpénoïdes connus dans les animaux ou les végétaux, et qui sont cause de l'activité optique des hydrocarbures ; c'est également le cas des isoprénoïdes qui dérivent de la chaîne phytol de la chlorophylle, cependant que le noyau de celle-ci, comprenant quatre groupes pyrrole, se retrouve dans les porphyrines.

Ces diverses molécules se retrouvent ensuite dans les gisements de pétrole brut, mais ceux-ci ne résultent pas d'une simple concentration de ces composés. En effet, les teneurs en hydrocarbures des sédiments actuels sont de l'ordre de 10 à 100 × 10−6 gramme par gramme de roche. Dans les sédiments anciens, ces teneurs vont de 100 à 10 000 × 10−6 gramme par gramme, et de plus y existent des gisements du pétrole. C'est la transformation du kérogène, au cours de l'histoire géologique du bassin, qui est responsable de la formation de la plus grande partie du pétrole.

La structure des composants du kérogène (matière organique insoluble des roches) est mal connue. Il s'agit d'édifices de masse moléculaire très élevée comprenant des noyaux cyclano-aromatiques, pourvus de chaînes aliphatiques, et reliés entre eux par des liaisons hétéroatomiques (O, S, N). À mesure que les sédiments sont recouverts par de nouveaux dépôts, ils s'enfoncent (phénomène de subsidence des bassins sédimentaires). En même temps que la profondeur, la température et la pression augmentent. L'élévation de température détermine la rupture progressive des liaisons hétéroatomiques dans le kérogène : les hétéroatomes, et en particulier l'oxygène, sont éliminés sous forme de produits légers (dioxyde de carbone, eau, azote). Des édifices plus petits et plus riches en carbone et hydrogène sont libérés. Le processus se reproduit ainsi pour fournir les constituants habituels du pétrole, les hydrocarbures, qui ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène, les résines et les asphaltènes, composés de masse moléculaire élevée qui contiennent également du soufre, de l'azote et de l'oxygène. De son côté, la polycondensation du kérogène résiduel augmente, en même temps que sa teneur en carbone.

À plus grande profondeur, la transformation se poursuit jusqu'au phénomène de craquage : les hydrocarbures deviennent de plus en plus légers ; dans les bassins très profonds, les hydrocarbures liquides cèdent la place aux gaz, puis au méthane seul, cependant que le kérogène et les produits lourds donnent un résidu très carboné. Un cas particulier est celui des matières organiques provenant essentiellement de végétaux supérieurs ; ce matériel surtout lignocellulosique produit proportionnellement moins d'hydrocarbures liquides, mais également de grandes quantités de gaz.

Les réactions de formation du pétrole sont très lentes. La vitesse d'enfouissement des sédiments (subsidence) est de quelques mètres à quelques dizaines de mètres par million d'années ; l'augmentation de température correspondante est en moyenne de l'ordre de 30 0C par 1 000 mètres. Si l'on peut trouver du pétrole dans des sédiments vieux seulement de quelques millions d'années, dans d'autres cas plusieurs dizaines de millions d'années sont nécessaires pour former de l'huile en quantité exploitable.

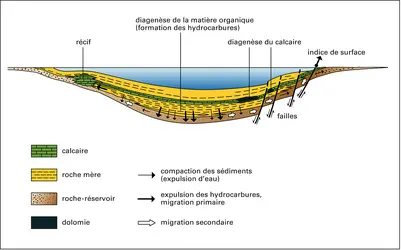

Migration et accumulation en gisements

Pour constituer un gisement exploitable, il est nécessaire que le pétrole soit expulsé hors de la roche mère à grain fin où il s'est formé (argile, calcaire fin) pour venir s'accumuler dans une roche poreuse (sable, grès, calcaire vacuolaire ou fissuré, etc.). L'expulsion du pétrole présente deux difficultés liées aux phénomènes de surface : adsorption et capillarité.

Les phénomènes d'adsorption sont d'importance inégale pour les divers constituants du pétrole : les hydrocarbures saturés sont très peu adsorbés sur les surfaces minérales – en particulier les argiles – ; les hydrocarbures aromatiques et les composés soufrés le sont plus, les composés oxygénés ou azotés encore davantage. Cela explique que ces derniers (résines, asphaltènes), qui sont souvent plus abondants que les hydrocarbures dans la roche mère, le sont beaucoup moins dans les gisements.

La roche mère est normalement mouillée par de l'eau, et la dimension de ses pores est bien inférieure au micromètre, dans les argiles par exemple. Les forces de capillarité s'opposent donc à la circulation de gouttelettes d'huile, mais permettent, par contre, l'expulsion lente et progressive de l'eau incorporée dans le sédiment lors de son dépôt, sous l'effet de la différence de pression entre les fluides des réservoirs (de pression voisine de la pression hydrostatique) et ceux des argiles (de pression intermédiaire entre celle-ci et celle créée par le poids de la colonne de sédiments sus-jacente). On a ainsi proposé que le pétrole accompagne l'eau soit à l'état dissous, soit à l'état de dispersion. Dans les deux hypothèses, cependant, les quantités transportées semblent trop faibles pour justifier l'existence des gisements. On peut aussi considérer que la pression au sein des fluides formés dans la roche mère, par dégradation thermique du kérogène, augmente constamment : en effet, le volume de la roche est invariable, ou décroissant, alors que celui des fluides produits augmente (une molécule en donnant plusieurs par craquage). Cette pression interne finit par excéder la résistance mécanique de la roche. Il se produit alors des microfissures par où s'écoule une phase (huile ou gaz) jusqu'au réservoir.

Dans un réservoir poreux et perméable, l'huile ou le gaz vont se déplacer vers les points hauts du fait de la différence de densité entre l'eau d'une part, l'huile ou le gaz d'autre part. Si le réservoir comporte des pièges sur le trajet du pétrole, celui-ci s'y accumulera ; sinon il parviendra jusqu'aux affleurements superficiels, où il se dissipera, et pourra donner naissance à des indices plus ou moins importants (en Mésopotamie, par exemple).

Les pièges résultent soit de la nature et de la géométrie des dépôts : lentilles de sable ou de calcaire récifal dans une série argileuse, biseautage d'un réservoir au sein d'une couche imperméable ; soit de plissements ou cassures dus aux mouvements tectoniques : dôme anticlinal, piège contre faille. Dans tous les cas, il est nécessaire que le mouvement du pétrole vers les couches sus-jacentes soit empêché par une formation imperméable appelée couverture (cf. pétrole - L'exploration pétrolière).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard TISSOT : président de la Commission nationale d'évaluation des recherches sur la gestion des déchets nucléaires, directeur général honoraire de l'Institut français du pétrole

Classification

Médias

Autres références

-

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX et Yvon CSONKA

- 6 051 mots

- 10 médias

...de croissance explosive ont succédé des temps de stagnation et de reflux. C'est au commerce des fourrures, aux ruées vers l'or, aux dépenses militaires, et enfin à l'exploitation du pétrole que l'on doit ces expansions économiques et démographiques. De 1988 à 2006, l'économie s'est stabilisée et a progressé... -

ALCANES

- Écrit par Jacques METZGER

- 3 616 mots

- 11 médias

Lespétroles sont des mélanges d'un grand nombre d'hydrocarbures, où les alcanes, notamment linéaires, prédominent, et de molécules fonctionnelles en petit nombre. Soumis aux opérations de raffinage, ils sont séparés par distillation fractionnée en coupes contenant des mélanges... -

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN

- 41 845 mots

- 25 médias

Mais les principales richesses du sous-sol algérien sont sans conteste ses gisements de pétrole et de gaz découverts dans les années 1950 dans le Sahara. -

AMOCO CADIZ MARÉE NOIRE DE L' (16 mars 1978)

- Écrit par Yves GAUTIER

- 469 mots

Le soir du 16 mars 1978, le supertanker Amoco Cadiz s'échoue face au petit port breton de Portsall (Finistère-Nord), libérant, en quinze jours, 223 000 tonnes de pétrole léger et 4 000 tonnes de fioul lourd. Les conséquences en sont lourdes : 300 kilomètres de côtes polluées, entre 19 000...

- Afficher les 116 références

Voir aussi

- KÉROGÈNE

- MIGRATION DES HYDROCARBURES

- FISSURATION DES ROCHES

- ROCHES-RÉSERVOIRS, géologie appliquée

- DISULFURES

- AZOTE ORGANIQUE

- THIOFÈNE ou THIOPHÈNE

- MERCAPTANS ou THIOLS

- SÉDIMENTAIRES ROCHES

- PIÈGE, géologie appliquée

- ROCHES MÈRES, géologie appliquée

- GISEMENT, géologie

- CAPILLARITÉ

- ÉNERGIE FOSSILE ou COMBUSTIBLES FOSSILES

- HYDROCARBURES GÉOLOGIE DES