EXISTENCE PHILOSOPHIES DE L'

Article modifié le

Sans doute l'idée d' existence est-elle une très ancienne idée.

Chez Platon, le même mot, ousia, désigne l' essence et l'existence, et l'on peut dire que la théorie platonicienne des essences est critiquée par Aristote en faveur d'une théorie de l'existence, de l'existence faite de forme et de matière. Mais un des exemples que prend Aristote nous amène à nous demander s'il n'y avait pas un double courant dans la pensée de son maître ; car, s'il expose une théorie des idées, c'est-à-dire une théorie des essences, Platon tourne d'abord sa pensée vers un existant : Socrate, dont la vie et la mort lui furent un exemple et une incitation à philosopher.

Quelques siècles plus tard, saint Augustin regarde Jésus un peu à la façon dont Platon considérait Socrate. En Jésus l'essence divine revêt, pour ainsi dire, l'existence mortelle. Saint Augustin préserve ce qu'on a pu appeler l'idéalisme platonicien, mais c'est de façon existentielle qu'il formule son interrogation sur le temps, sur l'homme dont l'existence est intermédiaire entre celle des animaux et celle des anges.

Durant tout le Moyen Âge, c'est d'abord au sujet de Dieu que fut posé le problème de l'existence ; et cette position du problème eut ses répercussions bien après, jusque chez Kant où il s'agit du Dasein de Dieu que l'on s'efforce en vain de prouver par la raison théorique. Mais la méditation sur la raison pure théorique doit toujours être accompagnée (ou suivie) par une méditation sur la raison pure pratique et sur le jugement. Ici apparaît l'idée d'existence, et sous une double forme : d'une part, l'homme, l'homme existant véritablement, est celui qui obéit aux préceptes de la raison pratique ; d'autre part, par l'acte moral même s'ouvrent à tout homme les totalités existantes des organismes vivants et des œuvres humaines.

La découverte de l'existence

L'existence précède l'essence, telle est, d'après Jean-Paul Sartre, la formule qui permet de comprendre la formation des philosophies de l'existence. Cette formule peut servir de point de départ. Il convient cependant de remarquer qu'il serait faux de résumer les philosophies auxquelles celles de l'existence veulent s'opposer par la formule inverse : « l'essence précède l'existence ».

Martin Heidegger a critiqué la phrase de Sartre : l'homme, dit-il, est l'être dont l'essence est d'exister. Une autre remarque s'impose. Dans toutes les grandes philosophies, on trouve à l'œuvre l'existence. On discutera sans doute encore longtemps pour savoir si Platon a hérité de Socrate la théorie des Idées ; ce qu'on ne peut mettre en doute, c'est que la vie et la mort de Socrate aient été pour lui un thème de réflexion existentielle.

Quand Descartes écrit : « Je pense, je suis », c'est son existence d'être pensant qu'il affirme ; et ce n'est qu'après avoir prouvé l'existence de Dieu qu'il peut affirmer l'union de l'âme et du corps. Et c'est bien d'une telle union qu'il a conscience enfin.

C'est au moment où Kant montre qu'il y a une faille dans le raisonnement cartésien, qui va de la perfection de Dieu à son existence, qu'apparaît clairement l'idée de l'existence comme se distinguant de tous les autres prédicats que l'on peut attribuer à Dieu.

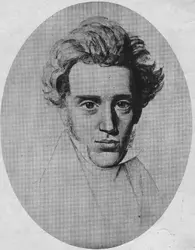

C'est encore plus tard que l'idée d'existence résonnera profondément, et ce sera dans l'esprit de Sören Kierkegaard. Pourquoi cette résonance ? Kierkegaard ne porte son attention sur Descartes que pour prendre le contre-pied du « je pense, je suis », et écrire : « Plus je pense, moins je suis, et moins je pense, plus je suis. » De Platon, il conserve l'affirmation d'un souvenir qui, chez ce dernier, est la réminiscence des Idées et qui chez lui sera la première approche du religieux.

C'est en écoutant un cours de Schelling que Kierkegaard entendit et retint le mot existence. Schelling, dans le dernier stade de sa pensée, s'opposait à celui qui jadis avait été son ami, Hegel. Qui eût pu prévoir que le mot existence, jeté presque en passant, devait connaître de tels développements, et si surprenants ? Kierkegaard, penseur profondément religieux, qui, pas plus que Pascal, n'eût voulu du Dieu des philosophes, ni de l'homme cartésien, décrivit l'existence religieuse comme intériorité, secret, dialogue intime entre nous et Dieu, permettant une communication indirecte. La dialectique kierkegaardienne ne voulait rien avoir de commun avec celle de Hegel, et pourtant on a pu discerner des traits kierkegaardiens dans le thème hégélien de la conscience malheureuse.

Kierkegaard et son secret

Si Kierkegaard donne une telle importance à l'existence, c'est qu'il ne cherche pas ce qu'il appelle l'objectivité ; sa pensée est une pensée du subjectif. S'il en est ainsi, c'est qu'il faut expliquer existentiellement la philosophie existentielle de Kierkegaard par sa vie même. Tout le développement ultérieur de cette pensée de l'existence naît de l'atmosphère de secret et de mystère qui était celle des relations de Sören avec son père, et qui fut celle aussi de ses relations avec sa fiancée. Kierkegaard a dit lui-même : « On ne connaîtra jamais mon secret. »

À partir de là, on pourrait discuter la question de savoir s'il y a une réalité du secret, si, comme Goethe et Hegel l'ont affirmé, tout doit s'expliciter, ou s'il y a un domaine où la pensée ne peut pénétrer. Sur ce point essentiel, il semble que Sartre ait varié ; ayant subi à la fois les influences de Hegel et de Kierkegaard, sensible aussi et surtout à sa propre expérience telle qu'il la définit dans ses ouvrages philosophiques, ses romans, ses pièces de théâtre, il a affirmé et mis en doute à la fois l'idée de secret. À vrai dire, Gabriel Marcel, qui, au moment de ses premiers écrits, ne connaissait pas Kierkegaard, est plus proche de lui.

Kierkegaard expose sa pensée dans les Miettes philosophiques (Philosophiske Smuler, 1844) et dans le Post-Scriptum final non scientifique (Afsluttende widenskabelig Efterskrift til de « Philosophiske Smuler », 1846). Mais il faut tenir compte aussi du Concept d'angoisse (Om Begrepet Angest, 1844) et du Traité du désespoir (Sygdommen til Döden, 1849), où il critique l'objectivité : c'est seulement après avoir traversé l'angoisse, après avoir subi les assauts du désespoir, que l'homme atteindra ce qui est vrai.

Kierkegaard a distingué trois stades de vie : le stade esthétique, qui est celui de la jouissance et qui finit par un échec ; le stade éthique, qui est celui de la vocation ou du mariage ; le stade religieux.

En concevant le stade esthétique comme la recherche de la jouissance, et quoiqu'il s'achève par une défaite, sans doute Kierkegaard éprouve-t-il quelque sympathie pour le Don Juan de Mozart. Le stade éthique n'a pas été vécu par Kierkegaard. Et l'on a pu dire qu'il est passé directement du stade esthétique au stade religieux. A-t-il atteint pleinement ce dernier ou est-il seulement le poète du religieux ? Cette question, Kierkegaard lui-même se l'est posée. Sans doute est-il plus que le poète du religieux, et quand il dit : « Je ne suis pas chrétien », c'est qu'il ne se sent pas digne du christianisme profond tel qu'il le conçoit. Mais on peut dire qu'il a vécu réellement une existence chrétienne.

À plusieurs reprises, Kierkegaard distingue une religion de l'immanence – on pourrait y voir le stade du platonisme et de la réminiscence – et une religion de la transcendance – celle à laquelle il veut accéder – où a lieu la communication avec le Tout Autre, avec Dieu.

La religion de la transcendance se fonde sur le paradoxe et sur le scandale, sur l'affirmation, incompréhensible pour la raison, que Dieu s'est incarné, que l'Éternel a commencé. Chacun doit se rendre contemporain de Jésus, abolir les dix-neuf siècles qui le séparent de lui. Par l'angoisse vers la hauteur, telle pourrait être la devise de ce parcours. La croyance, ce n'est pas la certitude devant les idées claires et distinctes, mais un risque : elle est mêlée d'incertitude et de non-croyance.

Que Dieu se soit incarné, ce sera toujours un scandale pour la raison, mais ce scandale est la vie même de la foi. L'épreuve est une catégorie existentielle.

C'est ici qu'on peut voir les catégories kierkegaardiennes et, d'une façon plus générale, celle de la philosophie de l'existence. « Ma pensée tourne toujours autour de l'idée de l'être », dit Kierkegaard. Cet être se présente à lui sous la forme de l'existence. Qu'est l'existence ? C'est la tension angoissée vers la transcendance.

Hegel et son système

Il n'y aura pas de système de l'existence. Quand Kierkegaard écrit « le système », c'est au système de Hegel qu'il pense ; et il l'interprète comme une recherche de l'objectivité. La vérité n'est pas dans l'objectivité. Il y a un effort constant où les questions ne reçoivent pas de réponses, mais restent à l'état de questionnement. S'il existe une réponse, c'est Dieu incarné qui appelle l'homme par la grâce et qui, par cette grâce, pense Kierkegaard, conduit toute sa vie.

La première triade des catégories de l'existence est l'être, la transcendance, l'existence ; la seconde sera le possible ou projet, le choix, l'origine, et la troisième, le maintenant, la situation, l' instant. L'instant est défini par Kierkegaard comme l'intersection du temporel et de l'éternel. C'est dans l'instant qu'a lieu l'angoisse, angoisse devant le péché, devant soi-même, angoisse du croyant devant sa croyance.

Tout instant est nouveau pour celui qui vit dans la lumière de la croyance. Nous dirions que l'être n'est existence qu'au contact de la transcendance. Si l'on donne au mot existence toute sa force, il implique que nous sommes auprès de l'autre, que nous sommes hors de nous (ex-sistere). Heidegger a montré l'existence comme essentiellement être-dans-le-monde. On peut maintenir cette affirmation et, en même temps, dire qu'à son plus haut degré d'intensité l'existence vit une expérience telle qu'elle se sent prise dans une réalité qui la transcende.

La seconde triade va de la possibilité et du projet – l'une présente chez Kierkegaard, l'autre chez Sartre – au maintenant, à la situation, à l'instant, en passant par l'origine, ou du moins par la recherche de l'origine. L'idée de possibilité que Bergson devait critiquer dans ses aspects intellectuels est au centre de la pensée existentielle de Kierkegaard, de Karl Jaspers, aussi bien que de Heidegger et Sartre. Chez Kierkegaard, c'est dans l'angoisse devant le péché que se révèle la possibilité.

L'instant de l'angoisse

Il y a un lien profond pour Kierkegaard entre l'angoisse et l'instant. Et, par l'instant de l'angoisse, l'homme peut comprendre sa situation. Bien que toute pensée religieuse soit absente chez Sartre, l'angoisse demeure, mais elle n'est plus éthico-religieuse, c'est l'angoisse devant les choses telles qu'on les voit dans La Nausée (1938), devant les autres, devant nous-mêmes, devant notre choix.

Un des problèmes sartriens les plus importants consiste à savoir si, comme l'affirment certains passages de L'Être et le Néant (1943), nous jouissons d'une liberté absolue, ou si l'on peut dire, tout en maintenant l'absolu de la liberté, que notre liberté est toujours en situation. L'important, c'est l'authenticité que nous acquérons par le fait même que nous avons traversé l'angoisse, que nous nous assumons et que nous nous engageons.

Faisant une différence entre la chrétienté et le christianisme, Kierkegaard veut que, par-delà les siècles qui nous séparent de Jésus, nous nous fassions ses contemporains. L'Instant (1855), tel était le titre du journal que Kierkegaard rédigeait dans les derniers moments de sa vie. Ainsi, cette idée d'instant qui apparaissait la plus abstraite à Hegel au début de La Phénoménologie de l'esprit (Die Phänomenologie des Geistes, 1807) devient infiniment précieuse et concrète.

La troisième triade mène par les idées d'unité et d'altérité à celle de communication. L'individuel est insubstituable : nul ne peut choisir à ma place. C'est avec Kierkegaard que le problème de la communication a pris une place aussi grande dans la philosophie. Un hégélien dira sans doute que, dans La Phénoménologie de l'esprit, on va des étapes que constituent la lutte à mort puis le rapport du maître à l'esclave à la reconnaissance de l'autre. Mais la solitude où s'est trouvé Kierkegaard, la difficulté qu'il a éprouvée dans ses relations avec son père, avec sa fiancée, font qu'il ne pouvait pas considérer comme répondant à sa situation le cheminement historique, le cheminement de la raison tel qu'il est conçu par Hegel. La solitude de Kierkegaard peut être comblée par la grâce. Cette grâce n'est cependant jamais certaine, et, d'après lui, nous sommes toujours dans un état de demi-communication.

La philosophie de Platon, celle de Descartes, celle de Hegel cherchent des certitudes et pensent les trouver. Mais le royaume des Idées s'est écroulé, et Platon en avait eu peut-être lui-même conscience dans le Parménide, auquel Kierkegaard fait allusion dans une note au sujet de l'instant. Les idées claires et distinctes ont cessé d'être les seules auxquelles s'intéresse le penseur ; d'ailleurs Descartes avait vu qu'il existe des idées claires, mais non distinctes ; dans un domaine au moins, celui de l'union de l'âme et du corps, la distinction n'apparaît plus. Le concept hégélien trouve ses origines dans une intuition religieuse. Dès 1801, Hegel fait allusion à l'idée de la mort de Dieu. C'est précisément cette dernière idée qui constitue le paradoxe et le scandale pour Kierkegaard.

Il y aurait lieu sans doute de distinguer le Hegel de la jeunesse et le Hegel du système ; pour celui-ci, l'incarnation est le symbole de l'esprit. Et c'est le système de Hegel dans son ensemble, c'est-à-dire l'univers lui-même en tant qu'il se projette dans la conscience de l'homme, qui est signifié par la crucifixion. Ce qui pour Hegel est expression même de la raison est pour Kierkegaard l'existence dans son caractère scandaleux et irrationnel.

Par l'instant de l'angoisse et le retour à l'origine, il faut dépasser l'inauthentique, le monde du « on », du man.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean WAHL : professeur honoraire à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

EXISTENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 3 075 mots

Ce n’est qu’au xxe siècle que la notion d’existence a pris une place centrale en philosophie avec le courant « existentialiste », dont la thèse a été formulée de façon particulièrement elliptique par Jean-Paul Sartre (1905-1980) : « L’existence précède l’essence. » Mais si cette...

-

ABBAGNANO NICOLA (1901-1990)

- Écrit par Sergio MORAVIA

- 873 mots

Esprit extrêmement précoce, Abbagnano débute sur la scène intellectuelle dans les années 1920 – un début caractérisé par une vive, surprenante originalité. Dans Le Sorgenti irrazionali del pensiero (1923) et dans Il Problema dell'arte (1925), il repousse nettement le néo-idéalisme...

-

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 1 270 mots

En août 1881, au bord du lac de Silvaplana, proche du village de Sils-Maria, dans l’actuel canton suisse des Grisons où il passait ses étés, Friedrich Nietzsche (1844-1900) eut une illumination : la « vision du Retour Éternel » (parfois dénommée « vision de Surléï »), qui le conduisit quelques...

-

ANGOISSE EXISTENTIELLE

- Écrit par Jean BRUN

- 2 552 mots

- 1 média

...constituent et qui nous coupent la parole ? Telles sont les questions que pose la philosophie de Heidegger, philosophie de l'Être et non de l' existence : l'angoisse y est tenue pour cette relation de la réalité humaine au Néant qui en fonde les négations à partir de l'Être et qui fait d'elle... -

CONTINGENCE

- Écrit par Bertrand SAINT-SERNIN

- 4 902 mots

...l'homme, ou bien on en rend sa liberté responsable. La première version peut se rattacher à la précédente, et c'est certainement la seconde qui, dans les philosophies de l'existence, a l'importance la plus grande. Ainsi entendue, la contingence signifie la liberté humaine elle-même, se frayant un chemin... - Afficher les 45 références

Voir aussi